福建省生態旅游存在問題及對策探討

■邱友蘋

(福州市園林科研研究院 福建 福州350003)

福建省生態旅游存在問題及對策探討

■邱友蘋

(福州市園林科研研究院 福建 福州350003)

本文就生態旅游的定義、特點、福建生態旅游資源分布、發展現狀,分析福建生態旅游存在的問題,并提出對策意見。

生態旅游資源分布存在問題對策探討

近年來,生態旅游成為旅游消費熱點,福建省先后開展了“福建省生態旅游示范區”評定工作、“森林人家”評選活動,構筑了我省生態旅游框架,推動了生態旅游發展。國務院辦公廳印發了《關于設立統一規范的國家生態文明試驗區的意見》中,福建成為首批全國生態文明示范區,因此生態是福建最大優勢,也是發展潛力,發展生態旅游是踐行“百姓富、生態美”的重要途徑。

1 生態旅游的定義

所謂的生態旅游以有特色的生態環境為主要景觀的旅游,是以可持續發展為理念,以保護生態環境為前提,以統籌人與自然和諧發展為準則,并依托良好的自然生態環境和獨特的人文生態系統,采取生態友好方式開展的生態體驗、生態教育、生態認知并獲得身心愉悅的旅游方式[1]。

2 福建省生態旅游的現狀

2.1 福建生態旅游資源概況

福建素有“八山一水一分田”的稱謂,陸地總面積12.14萬平方千米,海域總面積13.63萬平方千米。福建森林資源豐富,森林覆蓋率居全國首位,達到65.95%,居全國第一位;生物種類繁多,木本植物1943種,陸生動物828種[2]。降水豐沛,河網發育,徑流量大,地下水豐富,海岸線曲折程度和總長度名列全國前茅。尤其山區和海濱的構景地貌具有很高的觀賞性,旅游觀景價值很高。

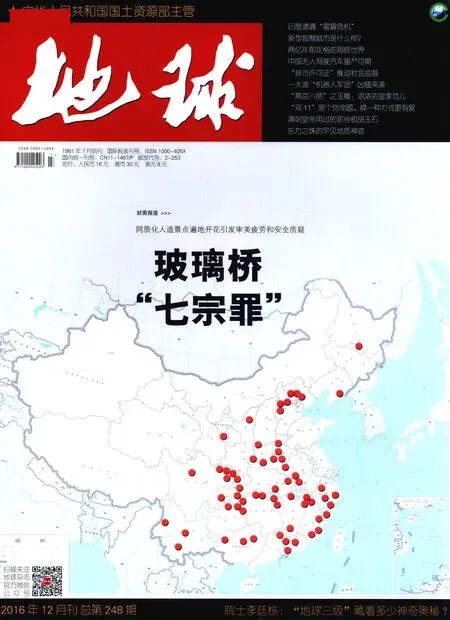

2.2 福建省生態旅游資源分布

目前福建生態資源分布重點比較突出,主要是森林生態資源和濱海濕地生態旅游資源。森林生態旅游資源主要分布在以武夷山脈為主的閩西山帶和從北至南的閩中山帶,代表性森林生態資源有武夷山、梅花山、梁野山、君子峰、龍息山、閩江源、天寶巖、虎伯寮、戴云山等自然保護區及眾多森林公園;濱海生態旅游資源主要分布在閩東、閩南一帶,海灣型生態旅游資源主要分布在寧德——福州,以三都澳、羅源灣為代表,大島型生態旅游資源主要分布在海壇島,海灘型生態旅游資源主要分布在漳浦一帶[3]。

2.3 發展現狀

生態旅游資源的數量、種類及空間分布決定生態旅游產品的供給能力和供給潛力,目前擁有17個國家級自然自然保護區、28個省級自然保護區、29個國家森林公園,18個國家級風景名勝區、28個省級風景名勝區,5個國家濕地公園。這些自然生態旅游區有豐富的旅游景觀,也是重要的生物物種基因庫。這些自然景觀以及眾多的珍貴生物、觀賞樹種,為生態旅游提供了良好條件。

森林生態資源以自然保護區以及森林公園為主,其自然景觀、完整的生態系統及珍稀野生動植物,具有極高的旅游品位和觀賞價值。如梅花山保護區獲得“回歸荒漠帶上的綠色翡翠”、“神奇的寶山”、“動植物資源的基因庫”、“亞熱帶森林博物館”等之稱。近年來,“森林人家”成為一種環保、綠色、人與自然和諧相處的休閑健康游旅游產品。目前福建省已建立126處縣級以上森林公園,29處國家級森林公園。

濱海生態資源以濕地為主,濕地被稱為“地球之腎”。作為一類生態系統,是許多鳥類的棲息繁衍地,具備開展生態旅游的優越的條件。福建濕地面積廣闊,擁有獨特的沿海紅樹林景觀,是許多遷徙水禽的重要驛站和越冬地,目前,福建共有5個國家濕地公園。長樂閩江河口國家濕地公園是福建首個國家濕地公園,是全球唯一可以同時觀賞到黑嘴端鳳頭燕鷗、勺嘴鷸、黑臉琵鷺3種珍稀鳥類的地方,每年在該濕地越冬的水鳥有2萬只以上。

3 存在問題

3.1 認識生態旅游的內涵存在偏差,缺乏科學依據,盲目開發。

旅游開發者及管理者由于對生態旅游的內涵認識不足,在“重利益、輕生態”的思想影響下,一味追求短期利益,違反了可持續發展的原則,對資源采用掠奪式、粗放型的開發模式,具體表現在:一是將生態旅游和大眾旅游混為一談,認為只要在自然生態環境中進行的旅游都為生態旅游。二是把自然資源開發作為生態旅游的載體,單純追求旅游資源的經濟價值,假借生態旅游之名,貼上“生態旅游”的標簽,采用掠奪式、粗放型的開發模式,忽視了自然資源的生態價值,致使自然環境失去生態環境平衡。如福建龍湖山國家級森林公園,被國家林業局予以撤銷。三是有些景區規劃可行性研究,專家論證走過場,忽視環境承載力和游客容量,缺乏科學數據,對一些自然保護區核心區和緩沖區內盲目開發。

3.2 資源重復性的開發,特點不突出,缺乏有競爭力品牌

福建生態旅游業發展的品牌意識不強,整體生態旅游資源開發處于初級階段,開發層次和深度不夠,景點資源開發沒有特點,生態資源重復性的開發太多,同時沒有對各區域資源進行有效整合,形成了同質化競爭的現象,因此,在國內外未形成具有影響力的旅游大品牌。如休閑農業遍地開花,截至2014年福州市已擁有3家國家級休閑農莊、4家省級休閑農莊及15家市級休閑農莊,全市共計各類休閑農莊143家,農家樂313家[4]。如此龐大的同質旅游產品之間勢必形成了較為嚴峻的競爭局面。

3.3 缺乏生態旅游人才,從業人員素質不高

生態旅游領域綜合性強,覆蓋面廣,包括生態、植物、環境保護、旅游、設計、管理等專業知識。目前,福建大部分生態旅游景點是在原有自然、人文保護區基礎上建立起來的,景區管理人員、導游基本上是原有工作人員以及當地居民,因此這些從事生態旅游經營服務者大多數生態知識匱乏。由于缺乏高水平的戰略規劃專家隊伍、生態旅游市場營銷和行業管理專家,導致部分景區盲目開發,粗放管理,造成所謂“一流景觀,三流服務”的局面,不能達到生態旅游“回歸自然,返璞歸真”的目的。其次生態旅游培訓滯后,各院校沒有形成完整的旅游知識技能培養體系架構,不能培養出具有綜合素質的生態旅游專項人才直接影響到旅游產品的服務水準。同時,各級管理部門對生態旅游的重視程度不夠,并未將其歸入整個行業發展規劃當中,也未制定針對生態旅游產業的“人才培養規劃及培養方案”,缺少對相關從業人員的專業培訓,導致生態旅游區管理人員、導游等其他從業人員的專業知識遠遠不能滿足生態旅游發展的需要。

3.4 環境保護意識薄弱、公眾環保參與度不高

游客環境保護意識薄弱,每次中長假后,多數景區在不同程度上遭受了旅游垃圾的“侵襲”,飲料瓶、紙巾隨處可見,隨手亂扔垃圾的不文明行為經常發生。即使有些游客具有環保意識,但環保參與度不高,無法轉化為有效的環保行動。在對武夷山國家森林公園和漳平九鵬溪生態旅游調查中,僅54.69%的游客具有環境保護相關知識,l7.97%的游客會對其他游客亂丟垃圾做出反應,37.89%的游客會遵循環境教育標志牌的提示[5]。

3.5 環境管理習慣于末端治理模式,生態技術缺乏

在環境管理實踐中,習慣于采取末端治理模式,規劃時忽視“生態設計”,未能從源頭上控制。目前,福建自然保護區及森林公園在生態旅游污染防治方面,多數只應用到污水處理、生態公廁技術,其他生態設計如清潔生產、環境監測、游客容量監測等技術幾乎沒有。

4 福建生態旅游對策

4.1 科學規劃、合理開發

生態旅游規劃是在環境上敏感的規劃。一是根據當地的自然資源稟賦、環境承載能力,科學規劃做好相應保護措施,合理設置絕對保護區、嚴格控制區、生態修復區、自然風景區、戶外娛樂區等功能區,在生態紅線內,禁止開發和建設。二是結合植物景觀、建筑、道路廣場,因地制宜進行生態技術設計,采用節能、輕型、可回收利用的先進材料及設備,實現生態公廁、綠色賓館、民宿等生態建筑。三是嚴格控制建筑、廣場道路的規模、數量、色彩、用料、造型和風格,提倡以自然景觀為主,就地取材,體現自然之美。

4.2 對于超負荷的景區采取輪休制

眾所周知,旅游活動會對目的地生態環境帶來不可避免的影響,大多數生態學家認為,生態系統本身具有穩定性和彈回性的特征,這種穩定性是指生物群落抵御系統紊亂的能力,而彈回性則是生態系統能從紊亂狀態中恢復其常態的彈回能力,但這種彈回能力是有限度的。當景區進行長期超負荷的旅游接待,干擾因素超過生態系統的承載力時,這種彈回能力便會被削弱,生態系統的平衡性和穩定性就會被破壞。因此景區實行周期封閉輪休,可以充分地利用生態系統的這種彈回性,讓旅游活動帶來的干擾通過生態系統的物理、化學和生物作用得以消除。

4.3 加大生態環保教育宣傳力度

加大生態環保教育宣傳力度,主要通過以下途徑:一是重視游客環保意識的教育。把生態旅游作為文明建設的一個內容,培養生態旅游者保護環境的意識。在旅游過程中,引導旅游者形成文明生態旅游思想和行為,講究衛生、保護動植物,使游客在享受大自然的同時親近、了解和保護大自然。二是加強解說牌、宣傳欄、演播廳、書籍、手冊指南以及導游解說系統、新媒體等生態宣傳載體建設。三是加強對生態旅游區管理人員、當地居民生態旅游知識培訓,正確認識生態旅游內涵,在經營過程中提供高質量的生態旅游服務。三是支持民間志愿者組織,推進社會公眾自覺參與生態旅游環境的保護和治理。

4.4 整合資源,打造“清新福建”品牌

特色是旅游目的地吸引力、競爭力和生命力的源泉,盲目地低水平重復建設,只會造成資源浪費。立足本地實際,挖掘我省藍色、綠色優勢,選擇生態基礎好,資源環境承載力較強的景區,依據“清新福建”生態旅游標準體系框架,制定了相關標準明細表,整合資源,打造特色“清新福建”品牌。一是整合濕地、海蝕地貌、沙灘、藍天、碧海等自然景觀獨特迷人的“藍色”海洋資源,以廈門、漳州為重點,打造“清新海洋休閑度假游”系列產品。二是整合自然保護區、森林公園、“森林人家”等“綠色”森林資源,打造一種生態型的休閑健康旅游產品,發展“清新森林休憩游”、“清新營地游”、“清新徒步探險游”、“清新攀巖登山”等山地體育游,吸引境外游客前往福建生態景區呼吸清新空氣,突出了“家”的概念,促進了生態旅游區從傳統的觀光型向休閑度假型和參與體驗型轉變,促進了生態旅游產品的升級。

4.5 加大生態旅游人才培養力度

發展生態旅游,需要掌握生態旅游真正內涵的規劃、設計、經營、策劃等專業的人才提供了智力支持,因此制定針對生態旅游產業的“人才培養規劃及培養方案”,構建培訓體系,為生態旅游發展提供有力保障。一是生態旅游知識作為加生態旅游區管理人員、導游、服務人員等上崗培訓的重要內容。二是加強福建省內各院校的旅游專業建設,把生態旅游作為旅游專業重要課程,培養生態旅游專業人才,同時鼓勵各生態旅游開發地與各院校、各專業規劃機構、科研團隊對接,形成產學研一體化,提高生態旅游隊伍的綜合素質。三是結合繼續再教育,舉辦生態旅游專題培訓。

4.6 加強生態旅游軟硬件設施建設

一是加強軟件基礎建設,建立生態旅游信息管理系統。如引入互聯網+理念,加快構筑福建與全國乃至世界相連的區域性旅游網絡,實現資源共享、數據共用、信息互通,為生態旅游信息交流的暢通和高效創造條件。二是加強硬件基礎建設,完善公共服務設施,如生態廁所、綠色飯店、生態綠道、生態停車場等生態設施建設。三是充分利用太陽能、風能、水能、沼氣能等綠色能源,實現福建生態旅游區的自動清潔化。四是設立生態環境監測站,構建生態監測網絡。在生態保護區、敏感區進行全天候生態監測與評估。

4.7 制定生態旅游產業發展政策,加強扶持力度

目前福建在生態旅游產業扶持政策方面比較缺乏,加強生態旅游產業政策支持力度,生態旅游的發展有力的保障。一是設立生態旅游專項扶持資金以及生態旅游基礎設施專項建設基金。二是在尊重旅游經濟發展規律的基礎上,建立一套完善的法律法規和政策體系,如制定生態旅游認證制度、生態旅游標準、生態旅游補貼等政策,制定生態旅游產業,有效促進福建生態旅游健康發展。

[1]環境保護部:我國將采取多措施規范發展生態旅游,中國城市低碳經濟網(2012-11-13)

[2]福建省生態旅游資源分類及評價,吳琳萍,閩江學院學報,2012年第33卷第6期

[3]福建省生態旅游資源的總體特征與空間分布,袁書琪,遼寧師范大學學報 (自然科學版)2005年第28卷第3期

[4]投資規模年增3倍榕休閑農業爆發式發展,福州晚報2014年02月28日期第A30版

[5]福建生態旅游區環境管理研究,鄭小敏等,林業經濟問題,2011年第31卷第3期

X[文獻碼]B

1000-405X(2016)-12-387-2

邱友蘋(1977~),女,福州市園林科學研究院高級風景園林設計,工程師。