新疆生產建設兵團少數民族棉農采用機采棉的意愿影響因素與存在問題

陳 晨,石 晶

(1.塔里木大學經濟管理學院,新疆阿拉爾843300;2.第一師黨委黨校,新疆阿拉爾843300)

新疆生產建設兵團少數民族棉農采用機采棉的意愿影響因素與存在問題

陳 晨1,2,石 晶1*

(1.塔里木大學經濟管理學院,新疆阿拉爾843300;2.第一師黨委黨校,新疆阿拉爾843300)

為促進新疆少數民族聚居區的農業經濟發展提供政策參考,基于對新疆生產建設兵團第三師375位維吾爾族棉農的調查數據,分析少數民族棉農采用機采棉意愿的影響因素,探討其采用機采棉存在的問題,并提出相應的對策建議。結果表明:少數民族棉農的文化程度及家庭農業種植面積與其采用機采棉的意愿呈正相關,棉農的年齡和家庭勞動力數量與其采用機采棉的意愿呈負相關,男性棉農采用機采棉的意愿強于女性棉農。機采棉的經濟效益不顯著、政府扶持力度不足、棉農自身文化素質較低與棉農的土地規模較小是阻礙少數民族棉農采用機采棉的主要問題。應加強對機采棉的政策扶持,加強對棉農的教育與培訓、信息服務與技術指導,并積極樹立示范戶,加大適宜機采棉的棉花品種培育和采棉機技術研發。

少數民族棉農;機采棉;采用意愿;新疆;生產建設兵團

新疆是中國棉花主產區,棉花產量約占全國的60%。新疆農民收入中約35%來源于棉花種植,棉花種植收入在南疆棉花主產地區甚至占農民總收入的50%~70%[1]。新疆生產建設兵團(以下簡稱兵團)棉花種植規模和棉花品質在全國首屈一指,而在中國人口紅利逐步下降,勞動力價格攀升的背景下,兵團近些年逐步改變傳統的棉花手工采摘方式,開始推廣普及機械采棉(以下簡稱機采棉)。到2013年,兵團采棉機總保有量1 600臺,機械采收棉花面積390萬hm2,機采比例達66.3%[2],預計2015年機采棉加工量將達80%以上[3]。隨著機采棉在兵團的推廣和發展,一些學者對此進行了研究。趙峰[4]回顧了兵團機采棉發展的歷史背景,闡明了發展機采棉對兵團棉花產業的重要意義,分析了兵團機采棉發展現狀及發展前景。王志堅等[5]在對兵團推廣機采棉進行全面調研的基礎上,提出相關的發展建議。翟洪流等[6]總結了兵團棉花機械采收現狀,在分析兵團機采棉存在問題的基礎上,提出了兵團發展機采棉的措施。梁繼華等[3]分析了兵團發展機采棉存在的問題和原因。羅芳等[7]基于對兵團第八師和新疆瑪納斯縣農戶與職工的調查,剖析農戶機采棉種植意向的影響因素。

雖然學者對兵團機采棉發展的現狀和存在問題進行了較多研究,但鮮見針對兵團少數民族棉農的研究。新疆作為以維吾爾族為主的少數民族聚居區,以兵團為主導,加速少數民族聚居區的經濟發展對新疆整體經濟的發展至關重要。兵團第三師少數民族聚居團場中維吾爾族職工比重高達80%以上;同時,棉花產業是其經濟發展的重要支柱。2013年第三師的棉花種植面積約為57 979hm2,占農作物總種植面積的比重超過51%;2014年棉花種植面積增長至60 820hm2,增長4.9%。因此,筆者以第三師為代表,對維吾爾族棉農采用機采棉的相關情況進行調查,分析少數民族棉農采用機采棉意愿的影響因素,探討其采用機采棉存在的問題,并提出相應的對策建議,為促進機采棉在新疆少數民族聚居區的推廣,進而推動新疆少數民族聚居區的農業經濟發展提供政策參考。

1資料與方法

1.1數據來源

數據來自2015年5月對兵團第三師少數民族聚居團場維吾爾族棉農的調查。調查對象為53團、51團、50團的夏河片區和44團的維吾爾族棉農。每個團的抽樣比例為25%,共發放問卷400份,收回問卷396份,得到有效問卷375份,問卷有效率93.75%。調研內容為:1)棉農基本特征。包括棉農的年齡、文化程度、家庭勞動力數量、土地種植規模、農業收入與非農業收入、收入的主、次要來源等。2)棉農觀念、認知。包括對機采棉的認識、愿意接受此項技術的程度。3)政府政策導向。包括機采棉推廣服務、農業技術信息傳播渠道、政府對機采棉花的收購政策等。

2結果與分析

2.1少數民族棉農采用機采棉意愿的影響因素

被調查棉農中,77.6%愿意采用農業新技術,22.4%不愿意采用,說明少數民族棉農采用農業新技術的意愿較強。但在愿意采用農業新技術的291位棉農中,只有65位愿意采用機采棉,僅占愿意采用農業新技術棉農總數的22.34%,而226位棉農,即約78%的棉農不愿意采用機采棉。對此,進一步根據調查結果,分析不同因素對少數民族棉農采用機采棉意愿的影響。

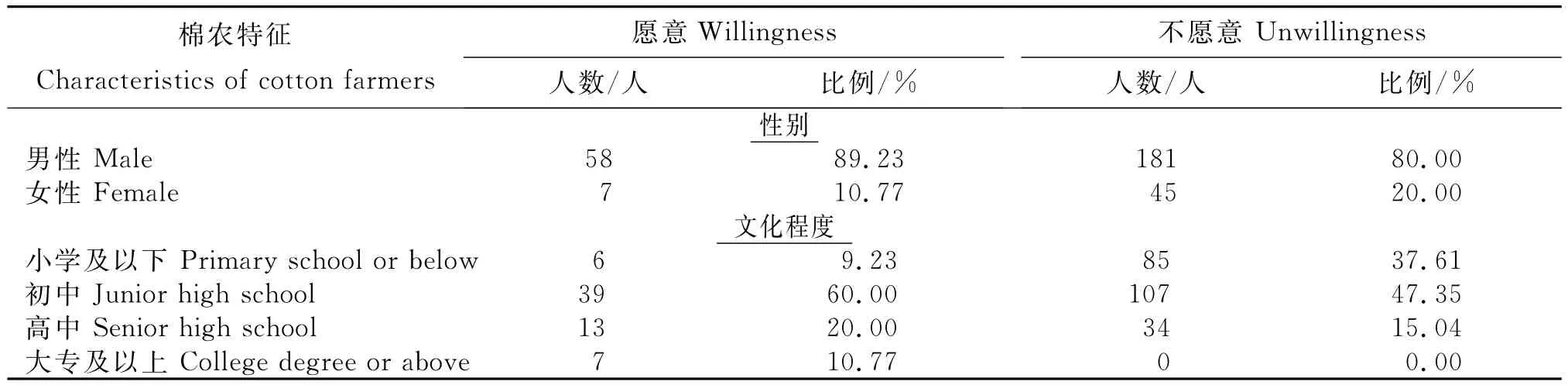

2.1.1性別 從表1看出,被調查棉農中,愿意采用機采棉的男性多于女性,并且比例較大。不愿意采用機采棉的棉農中,女性45人,遠遠大于愿意采用的女性人數(7人),且占被調查女性總數的69.23%。原因是男性在農業家庭中具有主導地位,并且男性性格中的冒險傾向大于女性,女性在接受新鮮事物時,謹慎性更強,因此男性更愿意采用機采棉技術。

表1 不同性別與文化程度棉農是否愿意采用機采棉的人數及其比例Table 1 The number and proportion of cotton farmers with different gender and educational level to use the machine-harvest cotton pattern in total cotton farmers

2.1.2文化程度 一般而言,技術使用者的文化程度越高,其對新知識和新技術的接受能力也越強,因而其采用新技術的可能性往往也越大。由表1可知,在愿意采用機采棉的被調查棉農中,小學及以下文化程度的人數較少,只占總數的9.23%,80%的棉農文化程度集中在初中和高中。不愿意采用機采棉的棉農文化程度集中在初中及小學階段,小學及以下文化程度的約占38%。說明,棉農采用機采棉的意愿與其文化程度的高低呈正相關。另外,愿意采用機采棉的棉農中,大專以上文化程度的只占10.77%,主要是由于大專以上文化程度的維吾爾族棉農相對較少,具有大專以上文化水平的少數民族一般都是團場和連隊的干部,多工作于機關、事業單位或從事二三產業。

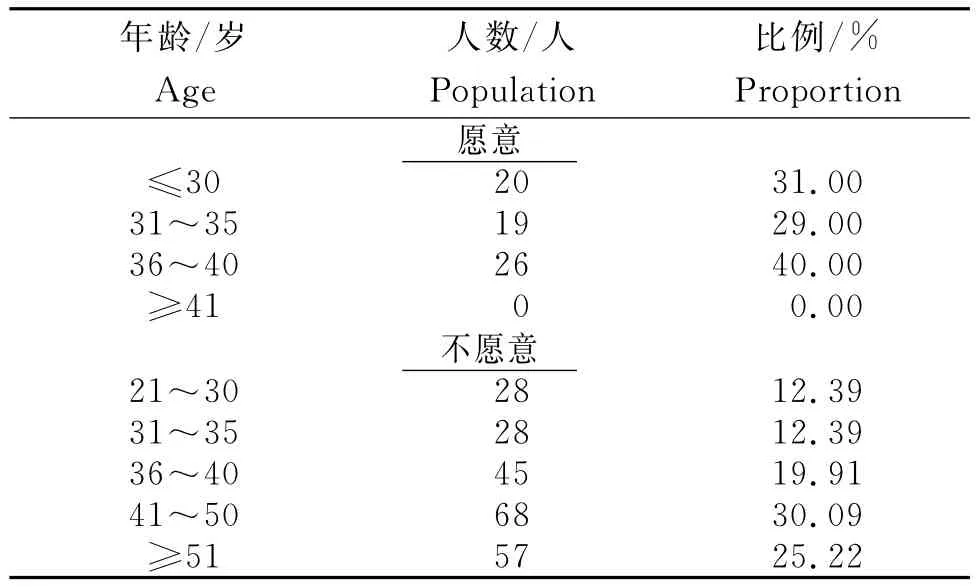

2.1.3年齡 從表2看出,被調查棉農中,愿意采用機采棉的棉農年齡集中在40歲以下,36~40歲的占比最大,占愿意采用機采棉棉農總數的40%。原因是36~40歲的棉農為中年人,思想較為成熟,且具有一定的接受新鮮事物的能力;35歲以下棉農占總人數的60%,而41歲以上愿意采用機采棉的棉農人數為0。不愿意采用機采棉的棉農中,年齡在4 1歲以上的居多,占5 5.3 1%,5 1歲以上的占25.22%。比較得出,年齡相對趨于年輕化的棉農,采用機采棉的意愿越強;年齡相對越大的棉農,接受新技術的能力越弱,采用機采棉的意愿也越弱。

表2 不同年齡棉農是否愿意采用機采棉的人數及其比例Table 2 The number and proportion of cotton farmers with different age to use the machine-harvest cotton pattern in total cotton farmers

2.1.4家庭勞動力數量 愿意采用機采棉的被調查棉農中,家庭勞動力數量少于3人的59人,占比90.77%,大于4人的僅6人,占比9.23%。不愿意采用的棉農中,家庭勞動力人數小于3人的57人,占比25.22%,大于4人的169人,占比74.78%。比較得出,棉農采用機采棉的意愿與家庭勞動力數量呈負相關,家庭勞動力數量越少,則采用機采棉的意愿越強。原因是棉花采摘需要大量的勞動力,缺乏勞動力促使棉農選擇機采棉。

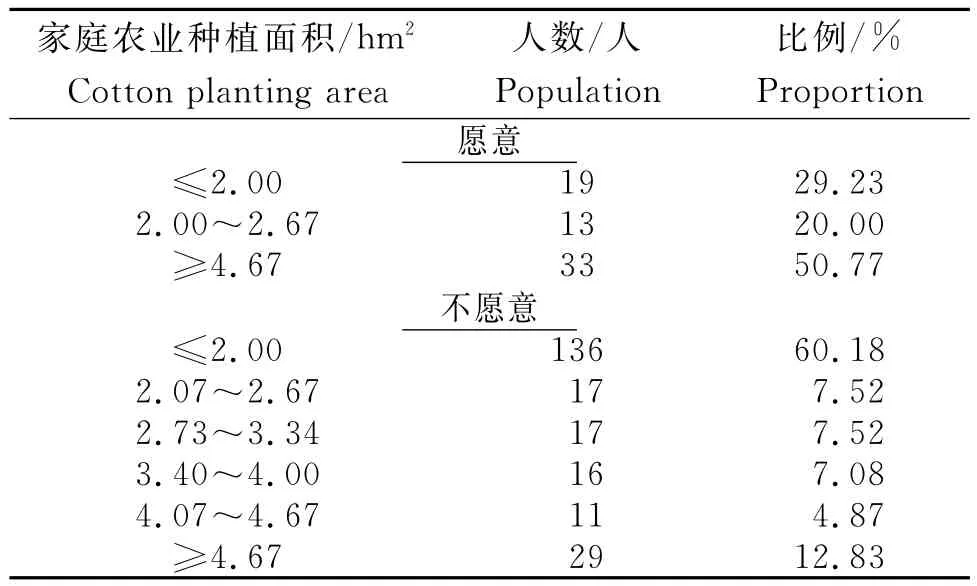

表3 不同種植面積棉農是否愿意采用機采棉的人數及其比例Table 3 The number and proportion of cotton farmers with different planting area to use the machine-harvest cotton pattern in total cotton farmers

2.1.5種植規模 從表3看出,愿意采用機采棉的被調查棉農中,超過50%的家庭農業種植面積大于4.67hm2,家庭農業種植面積在2.00hm2以下的不足總數的30%;不愿意采用機采棉的棉農中,種植面積小于2.00hm2的超過60%。說明,家庭農業種植面積與棉農采用機采棉的意愿呈正相關。一方面是由于機采棉對棉花種植面積具有一定的要求;另一方面,種植面積大的棉農自身經濟水平和文化素質相對較高,采用新技術的能力和意愿更強。此外,種植面積越大,需要的勞動力越多,而采棉機能夠顯著降低勞動力需求。

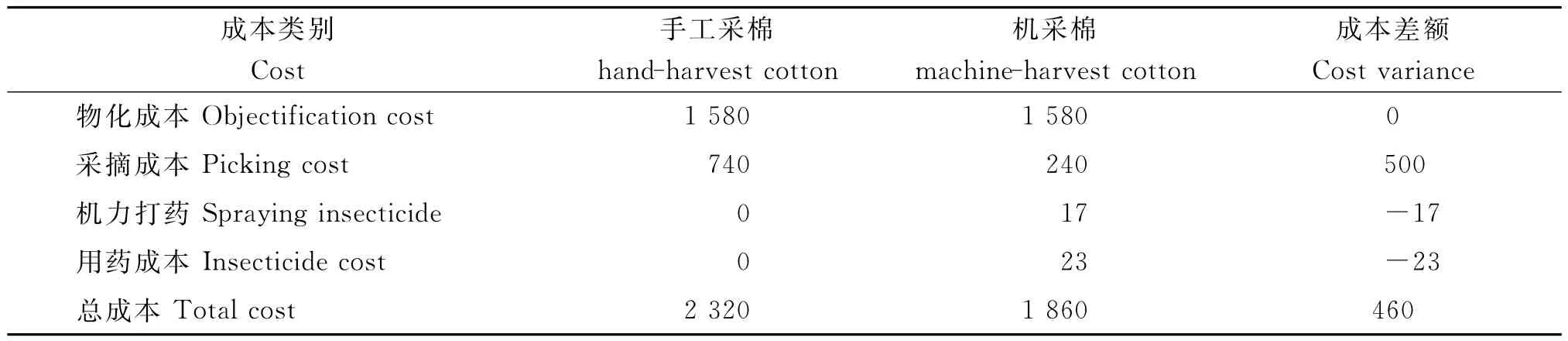

表4 機采棉與手工采棉的成本對比Table 4 Cost comparison between machine-harvest cotton pattern and hand-harvest cotton pattern元/667m2

2.2少數民族棉農采用機采棉存在的問題

1)機采棉的經濟效益不明顯,而政府的扶持力度不夠。以第三師50團2015年的棉花種植和采摘為例,從表4看出,機采棉與人工采棉涉及的棉花種植成本中,生產管理的成本基本相同,但在采摘階段存在一定的成本差異,使得每667m2棉田的機采棉總成本比人工采棉低460元,而隨著人工采棉費用的不斷提高,這一成本差額不斷增大。雖然機采棉的成本低于手工采棉,但在采摘前期,因棉花上部棉鈴未完全吐絮(平均每667m2棉田的潛在籽棉達20~30kg),導致一部分棉田需進行二次采摘,增加了機采棉的成本。同時,機械采摘需要噴施脫葉劑,使得棉花上部棉桃不能正常成熟,單鈴重量降低,造成每667m2棉田的棉花產量下降10%~15%,且機械采摘的采凈率約為93%,棉花浪費嚴重,減產約20%,并且所得棉花含雜質較多,且絨長達不到標準長度,導致棉花品質下降(手工采摘的棉花品級一般為1~2級,而機采棉普遍為2~3級),進而降低棉花交易價格,甚至可能造成棉農收入下降,因此采用機采棉的總體經濟效益并不明顯。此外,采棉機的投入成本較高,第三師經濟發展水平較低,一般的維吾爾族棉農根本無法承受。這些是導致少數民族棉農不愿種植適宜機采棉的棉花品種并采用機采棉的重要原因。對此,雖然政府對棉農種植適宜機采棉的棉花品種提供一定的補貼政策,但是扶持力度不足,對少數民族棉農種植熱情的激勵作用較弱。

2)少數民族棉農文化素質較低,機采棉技術推廣難度大。機采棉在棉花種植品種、土地管理模式等方面與人工采棉存在很多不同,因而要求種植者具備一定程度的文化素質。被調查棉農中,初中及以下文化程度的占比高達81.07%,小學及以下的占37.87%,文化水平普遍較低,思想觀念也比較落后,接受新技術的能力較弱,加之語言不通,一方面較難理解機采棉的種植模式和采摘技術等;另一方面,承擔經濟風險的能力較弱,對機采棉抱有懷疑甚至拒絕的態度。

3)少數民族棉農的土地規模小,不適宜采用機采棉。被調查棉農中,家庭農業種植面積在2.00hm2以下的約占52%,例如少數民族聚居的50團夏河片區,棉農均以小面積土地種植為主。另外,由于第三師積極推動農業多元化發展,鼓勵職工群眾將大量的棉田用于種植其他經濟作物,導致種植面積較小的棉農更愿意采用手工采棉。總之,土地面積小且分散,不利于采棉機實施作業,進而無法提高機采效率,因而成為制約機采棉推廣的重要因素。

3結論與建議

從對兵團第三師維吾爾族棉農調查數據的統計分析得出,少數民族棉農采用農業新技術的意愿較強,但是采用機采棉技術的意愿較弱。少數民族棉農的文化程度和家庭農業種植面積與其采用機采棉的意愿正相關;棉農的年齡和家庭勞動力數量與其采用機采棉的意愿負相關;男性棉農采用機采棉的意愿強于女性棉農。另外,機采棉的經濟效益不顯著、政府扶持力度不足、棉農自身文化素質較低與棉農的土地規模較小是阻礙少數民族棉農采用機采棉的主要問題。為解決上述問題,提出以下建議:

1)加強政策扶持。在邊疆少數民族聚居地區,由于經濟發展水平較低,棉農的經濟條件和文化素質相對也較低,采用農業新技術的基礎更加薄弱。對此,政府應采取相應的激勵措施,放寬邊疆地區購買采棉機的貸款優惠政策,將采棉機列入農機補貼政策中。同時,規范土地流轉制度,擴大土地種植規模,并廣泛宣傳機采棉的扶持和激勵政策,讓少數民族棉農了解機采棉,從而激發少數民族采用機采棉的積極性。

2)加強教育與培訓。邊疆少數民族的知識水平和文化素質是影響其采用機采棉意愿的重要因素,因此需要提高少數民族棉農文化素質及其對機采棉技術的了解。一方面要加強西部地區教育事業發展,另一方面要健全邊疆地區機采棉技術的培訓機制。

3)加強信息服務和技術指導,并積極樹立示范戶。政府在提供機采棉技術的相關信息服務時,在少數民族地區應更多地使用少數民族語言,并充分考慮少數民族棉農在技術風險、投資成本與效益等方面的承受能力,加大機采棉生產管理、特定棉花品種選擇等知識的普及,針對性地對棉農進行技術指導。另外,積極樹立少數民族機采棉示范戶,發揮示范戶的帶動作用,增強棉農對機采棉的好感,激勵少數民族棉農了解和采用機采棉。

4)加大適宜機采棉的棉花品種培育和采棉機技術研發。少數民族棉農不愿意采用機采棉的主要原因是機械采摘的棉花品質不高以及由此對棉花種植經濟效益的消極影響,因此,相關部門必須重視棉花品種的選育,加大培育更多適宜邊疆地區種植與機械采摘的棉花品種。同時,加大采棉機技術研發,改進采棉機作業技術,提高機采棉的采摘效率和質量。另外,棉花加工企業應改進加工工藝,改善棉花加工與采摘的銜接,從而提高機采棉的棉花品質。

[1]王 力,張 杰,趙新民,等.新疆棉花產業發展面臨的困境與對策研究[J].新疆農墾經濟,2012(11):9-13.

[2]蘇亞丹,楊 紅,董 芳,等.機采棉推廣背景下新疆生產建設兵團采棉工需求的變化趨勢及預測[J].貴州農業科學,2015,43(10):228-231.

[3]梁繼華,趙春秀.機采棉:想說愛你不容易[J].中國纖檢,2015(4):38-39.

[4]趙 峰.兵團機采棉發展背景、現狀與發展前景[J].新疆農墾經濟,2011(1):40-41.

[5]王志堅,徐 紅.新疆機采棉的調研與發展建議[J].中國棉花,2011,38(6):10-14.

[6]翟洪流,韋聰敏,劉啟斌.新疆兵團機采棉推廣現狀及對策[J].現代農業科技,2009(15):260,265.

[7]羅 芳,羅 蘭.農戶機采棉種植意向影響因素分析——以新疆北疆地區為例[J].新疆農墾經濟,2013 (12):28-33.

(責任編輯:黃筑斌)

Factors of Influencing Minority Farmers’Machine-harvest Cotton Willingness and Existing Problems in Xinjiang Production and Construction Corps

CHEN Chen1,2,SHI Jing1*

(1.College of Economy and Management,Tarim University,Alare,Xinjiang550025;2.The Party School,Party Committee of the First Division,Alare,Xinjiang550025,China)

The authors analyze the factors to influence the machine-harvest cotton willingness of minority cotton farmers based on the survey data from 375Uyghur cotton farmers in the Third Division of Xinjiang Production and Construction Corps to discuss existing problems in application of machine-harvest cotton technology and provide a reference for agricultural economic development in Xinjiang minority nationality communities.Results:The education level and agricultural cultivation area positively relate to the machine-harvest cotton willingness.Farmers age,labor force in a family and the machine-harvest cotton willingness was negatively correlated.The machine-harvest cotton willingness of male cotton farmers is higher than that of female cotton farmers.The main existing problems in application of machine-harvest cotton technology are the non-significant economic benefit,insufficient government support force,lower self-cultural quality and smaller land scale in a family.The corresponding countermeasures of strengthening policy support,enhancing education and training,providing information service and technical guidance,positively building demonstration households,accelerating breeding of cotton varieties to be suitable for machine-harvest cotton and development of machine-harvest cotton technology are proposed to improve cotton farmers'machine-harvest cotton willingness in cotton production.

minority cotton farmer;machine-harvest cotton;willingness;Xinjiang Construction Corps

S-9;F327.8

A

1001-3601(2016)02-0097-0195-04

2015-12-09;2016-01-11修回

教育部人文社會科學研究項目“塔里木河流域生態貧困問題研究”(11YJA790127)

陳 晨(1989-),女,在讀碩士,研究方向:農業經濟理論與政策。E-mail:1534887421@qq.com

*通訊作者:石 晶(1977-),女,副教授,博士,從事農業經濟理論與政策研究。E-mail:1479127373@qq.com