溫故知新出善品

黃永松?孫凝異

全世界都知道中國有四大發明,對古代的政治、經濟、文化產生了巨大作用。但“四大”發明的提法并不準確,中國有那么多推動文明的工藝,改善了我們的生活,也是大發明。工藝,是推動人類文明的基本力量。

廣義上,匠人,就是工藝家。但現在科技改變了我們的生活,有一技之長的、動手的人,都叫匠人。時代在變,行業領域在擴大,在今天,匠的指代已經很寬泛了,我們就容易被搞糊涂,其實匠心只能有一個。

所有的工藝都有核心,就是匠心,有匠心的工藝制作是有脈絡的。這個表示工藝的“匠”字有一個“斤”,“斤”字就是斧頭,過去造物需要用斧頭,所以我們做事的出發點就要像使用手里的這把工具一樣,要用心造物。有了這個心,才是匠心。

在西北的一些地區,現在還有做百家衣的習慣,這是一件偉大的事。有小孩出生,家人便向鄉親討取零星碎布和祝福語,縫成一件百家衣給小孩穿上,衣服十分漂亮又有祝福寓意。這是一種民俗,也是一門手藝,很有人情味。我們現在的技術很發達,但也不要忘掉科技的發展與文化的傳承其實都是為人類服務的。

匠人,就是為人服務的。過去常見的彈花匠,在農閑時為增加收入,三五成群地到城里走街串巷彈棉花。把老舊的棉被彈松,把臟的棉花去掉,彈好之后就是新的,蓋上去暖乎乎的。這就是舊物新生,合乎生態。

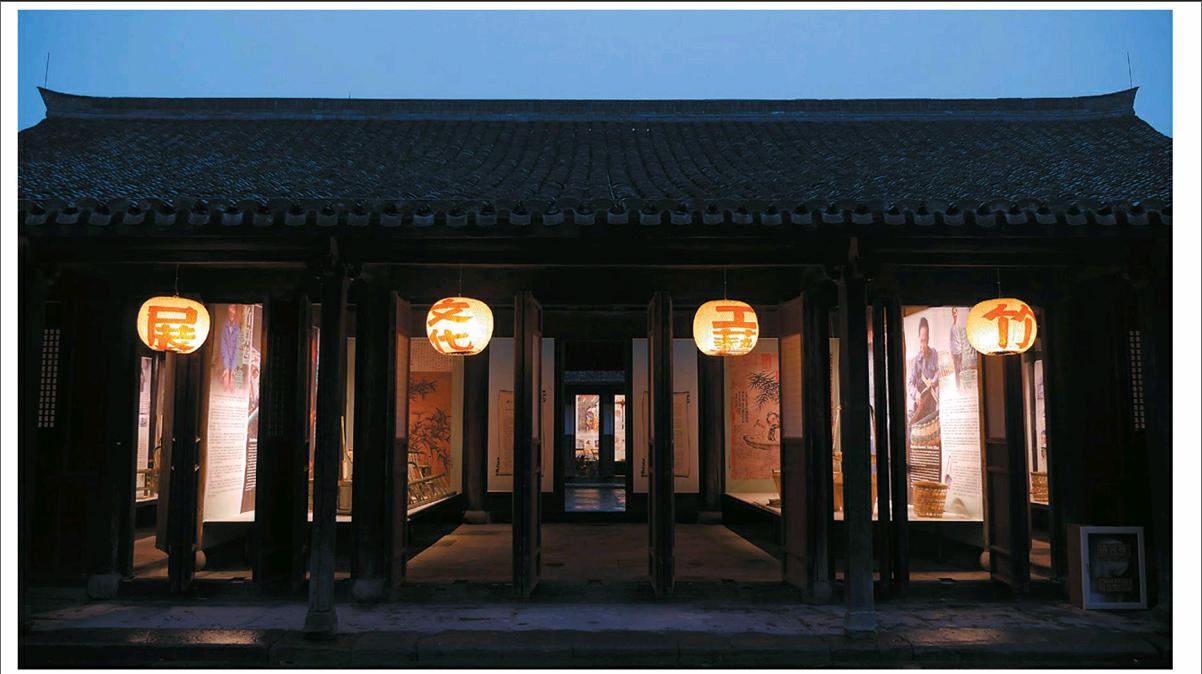

在寧波天工之城,我策劃了一個竹工藝文化館。看看工藝吧!一位匠師扛來6米長的大毛竹演示剖竹,竹竿有兩掌合圈那么粗。本想去幫幫忙,他拒絕了。只見他用砍刀在竹竿粗的一端剖了一刀,兩只手扣住邊緣,突然大喝一聲,一根粗壯的毛竹瞬間裂成6米長的兩半。勢如破竹啊!就出現在我眼前,內心瞬間被感動。這就是手工的力量,人的力量。

我們都知道竹是速生材質,3個月即可成林,但樹需要10年才成木。現在霧霾、二氧化碳、節能減碳都是我們亟待解決的問題,而我們現在的技術可以上太空,難道還不能將竹合成新材料代替木和鋼筋嗎?竹,可以為現代文明做推進,大量使用竹材,key 快速綠化大地,吸收二氧化碳,若有竹林世界,現代城市里的“雅文化”就有豐厚的背景,農村的勞動力也可以發揮種竹采竹的功能。竹比新材質更有親切感,我們可以用竹工藝的承前啟后來創建新的文明。這,就是溫故知新。

這種文明,就是匠人創造的。所以現代社會,我們也把匠推到了一個新高度,從普通的手藝人,到設計師,甚至是發明家都算匠人。但匠分老匠新匠,蕓蕓眾生中,匠也有好壞之分,畢竟手指也有長短。因為社會大環境的發展,與手工藝相關的社會活動逐漸增多,越來越多的老匠人走近知識分子的生活。但常有人說他們的東西太傳統,太老土,所以我們需要與他們互動,促成溫故知新,你向他學老技藝、老經驗,他向你學新知識。與匠人溝通,要有耐心,變成朋友,才會相互產生好的思想。有了好的思想,才會有好的作品產生。

也常有人問我,日本同樣經歷了工業化發展的時代,為什么他們還保留著較好的匠人制度與精神,做出的作品這么美?

因為近代中國的局勢不穩定,變化太大,人們首當其沖地是求生存,中國的手工藝在坎坷歷史中走到今天,精工細作的工藝就斷裂了許多。匠人精神與作品的美,并不是沒有。日本的現代文明制度沒有現在的中國更迭這么快,歷史演進穩定發展,傳統工藝得到良好的傳承。

而我們現在的社會變化卻是翻天覆地的。文明推動文明太快,學新知識都來不及,自然就會忽略對傳統文化的學習。但現在有很多做設計的年輕人,逐漸加入到我們這個推動文化傳承的行動中,制作的東西才有民族風味,才有歸屬感。

但現在的情形是吹著“歐風美雨”。歐洲藝術的確很精美,但我們所知道的西方工藝品牌,95%的設計都是為上層有經濟實力的人服務的。而我國明代哲學家王艮提出“百姓日用即道”,其實是指中國的工藝文化是為多數人設計。歐洲約有7億人,全球約有70億人,我們不該為更多的人設計嗎?設計是可以幫助使用者解決問題的行業,不應該僅僅為大企業增加市場占有率,也別為了得設計大獎而做設計。我們之所以要講匠心獨運,匠心,其實就是關心人的“心”。

現代人愛喝茶,以紫砂壺為例,用太湖邊的一小塊石頭,陳腐多年讓其發生質變,再捶打上千次,打成泥片圍成壺身。這里面的工藝有很多講究,比如揉泥要朝一個方向,這樣分子的延展性一致,氣孔是連起來的,泥才透氣。最后拍打塑出圓形壺身,封口時吹口氣,靠自然的力量讓壺身更飽滿,最后封口。可謂把工藝發揮到極致。好的工藝,要好好做。但現在快速灌裝、拉坯完成的紫砂壺盛行,我們要會辨識。

三百六十行,需要有行業規范,這是靠精氣神與敬畏感形成的,匠人,要靠良心做事。我們都說無印良品好,它的確是良品,但我們要做的是善良品。很多新發明的工具、用具是良品,但達不到善良品。過去的人們是使用工具,而現在的我們是被工具使用。所以無論小到竹簽,還是大到科技設計,我們需要的是善良品,而不只是良品。

無論怎樣,都希望我們的社會要走得穩,才能好,“善良品”的設計制造應該是新匠人的責任吧!