高精度磁法測量在廣東某金銀多金屬礦區的應用

■辛文林

(廣東省核工業地質局二九二大隊廣東廣東廣州510800)

高精度磁法測量在廣東某金銀多金屬礦區的應用

■辛文林

(廣東省核工業地質局二九二大隊廣東廣東廣州510800)

本文主要介紹了高精度磁法測量在廣東某金銀多金屬礦區的應用效果,簡要介紹勘查區地質特征和工作方法,圈定出高精度磁法測量△T異常區,然后總結異常特征及地質解釋,為地質找礦工作提供了有力依據。

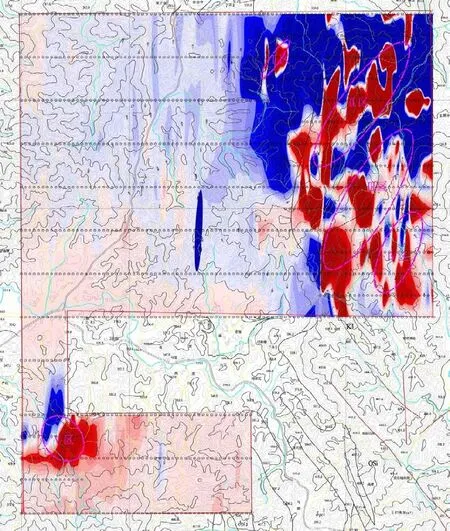

高精度磁法ΔT平面等值線圖

1 勘查區地質概況

1.1 地層

勘查工作區地層較為簡單,有震旦系、上白堊統和第四系。

震旦系(Z)為一套巨厚的淺海相類復理石碎屑巖建造,主要由變質砂巖、板巖、變余長石石英砂巖、粉砂巖、千枚巖等組成。與燕山期花崗巖、花崗斑巖呈侵入接觸關系,與白堊系地層呈角度不整合接觸關系。總厚度較大,未見底。

上白堊統南雄群(K2)分為上下兩部,下部(K21)為紫紅色細砂巖、粗砂巖、砂礫巖、礫巖,分選性差,鐵泥質、砂質膠結。與上伏上白堊統南雄群上部(K22)地層呈不整合接觸,與燕山期花崗巖、花崗斑巖呈沉積接觸。

第四系(Q)為沖積層,主要由粉質粘土、礫砂、卵石等組成,厚度0.5~6m。

1.2 斷裂構造

勘查區構造分布于區內西北部,主要為北東向斷裂。

F1斷裂:出露于明皮坑-出米石一帶,為一構造破碎帶,斷裂產狀為傾向165°,傾角84°,斷裂構造充填物為硅化碎裂巖、角礫巖、梳狀石英脈,硅質膠結。可見硅化、褐鐵礦化、赤鐵礦化等蝕變現象。斷裂構造切穿震旦系、白堊系地層。

F2斷裂:出露于泥梗附近,位于震旦系地層中,斷裂構造充填物為灰白色,主要為硅化破碎帶、硅化角礫巖、脈石英,可見有硅化、褐鐵礦化、赤鐵礦化等蝕變。

1.3 火山巖

勘查區火山活動強烈,晚白堊世到達了高峰,,其火山活動從強到弱,由噴發到溢流。巖層下部為熔結凝灰巖和英安巖,上部為流紋巖和黑曜巖。

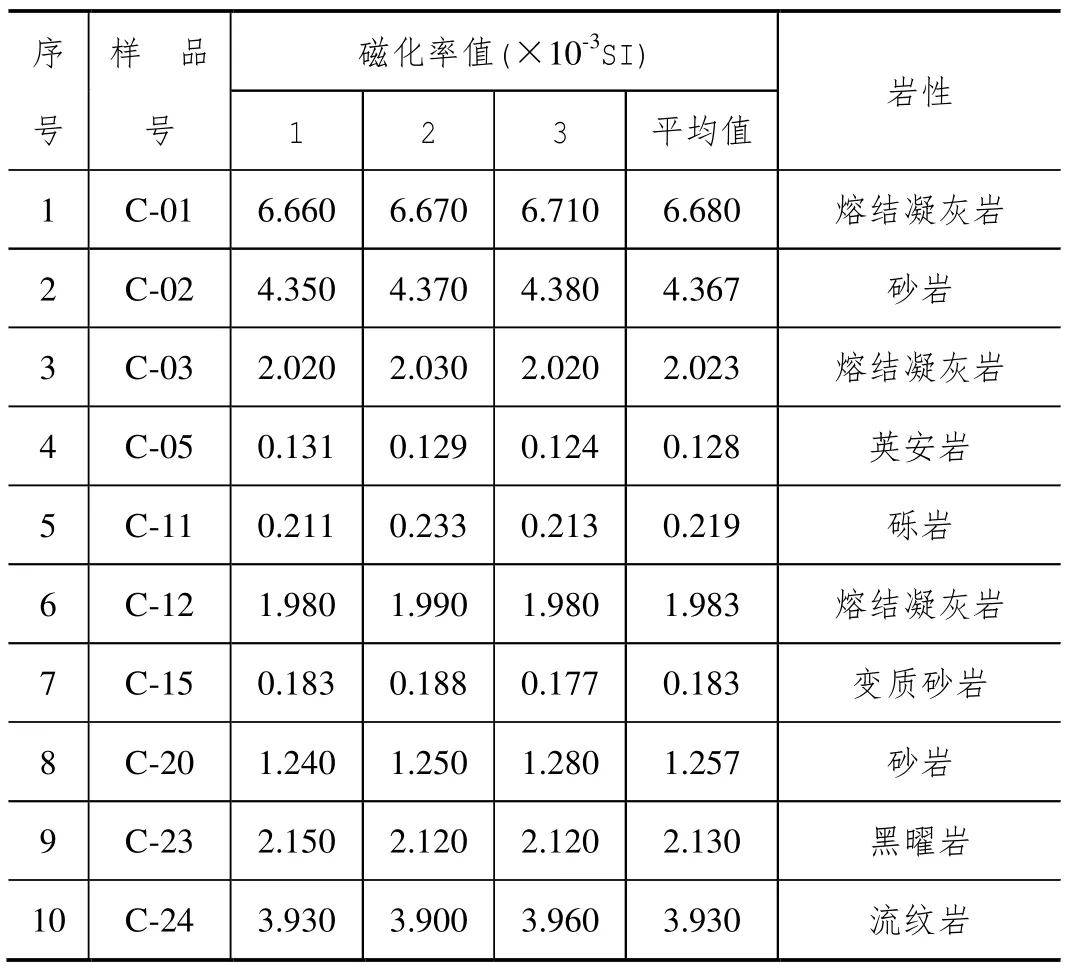

表1 巖樣磁化率測量記錄表

2 巖石磁性參數統計

在日變觀測站分別進行10個磁參數巖石物性樣的測試,運用SM-30磁化率儀基本模式測量,每個標本測量三次,數據基本穩定取平均數值,以保證數據的可靠性。測量統計結果詳見(表1)。

3 工作方法技術及圖件編制

3.1 日變觀測

本次高精度磁法測量工作日變觀測站選定于勘查區附近的油茶園里,在半徑2m及高差0.5m范圍內磁場變化小于2nT。日變觀測儀器使用G856F-287號質子磁力儀,讀數選擇自動記錄,時間間隔設置為10s。日變站所用磁力儀器穩定性較好,日變站觀測時間始于早校觀測前,結束于晚校觀測之后。

3.2 正常場選擇

日變觀測站同時確定為正常場(基本場)位置。

依據高精度磁法測量工作正常場選擇原則,結合勘查區地質、磁場特征,經過綜合分析,基點位置選定在日變觀測站場地內,在半徑2m及高差0.5m范圍內磁場變化值小于2nT的條件下[1],經實地超過八小時持續測量測定,確定正常場(基本場)值為T0=46052 nT。

3.3 測量點觀測

①測線布設采用規則測網,測線用地質羅盤確定方位,點距為40m,測點采用經檢驗校準后的手持便攜式GPS測量,點位誤差不超過圖上1.25mm。

②每個測量點,測量不少于三次,在相互的數值相差不超過2nT時,存儲數據。每天野外數據采集工作始于早校對點的觀測之前,終于晚校對觀測之后[2]。

③整個勘查區工作探頭高度1.5m(三個連接桿)和探頭方位(南北)均保持了一致。

④在前后測點場值差異較大時,進行測量點前后加密觀測,數據以手工記錄方式抄記于野外記錄簿中。

⑤遇極不穩定點、可疑點、畸變點和極值點,重新布置裝置進行觀測測量,必要時前后左右加密觀測測量,在測線觀測時出現場值變化較大及其它突變問題時與日變觀測站技術人員聯系。

3.4 ΔT平面等值線圖

ΔT等值線平面圖是為了反映磁異常的平面展布情況,將勘查區的磁法測量點ΔT值數據(各項改正完成后)采用局部最優線性無偏估計法即克里格法對測量數據進行網格化。具體繪圖在MAPGIS 6.7的“空間分析”模塊中的“DTM分析”進行,采用MAPGIS 6.7軟件繪制ΔT平面等值線,等值線間距設置為50nT,同時采用色譜表示磁異常的漸進變化,其色階的選擇按照色階標準,異常由高到低,顏色由暖色到冷色過度漸變的原則確定。詳見(圖1)

4 磁場特征及分析推斷

本次預查高精度磁法測量工作取得較好成果,根據異常幅值、形態及規模等要素共圈定高精度磁法測量△T異常區5個。Ⅰ號、Ⅱ號、Ⅲ號和Ⅳ號異常區分布在勘查區東北部呈北東向展布,Ⅴ號異常區則分布在勘查區東南角似蜂窩形態呈呈現。

(1)Ⅰ號異常區位于測區米福林場北部,處于紫紅色砂巖、粉砂巖、礫巖與紫紅色熔結凝灰巖相接處的東北部,植被發育,基巖露頭少。整體異常不連續,起伏變化較大,磁場強度一般為-600-800 nT,最低值為-5255 nT。

圖1 ΔT平面等值線圖

(2)Ⅱ號異常區大部位于測區龍潭山東南部,處于流紋巖與紫紅色熔結凝灰巖相接處的東北部。磁場強度較Ⅰ號異常低,且異常起伏變化較大,不完全連續。磁場強度一般為-600-500 nT,最低值-2033 nT,最高值可達4610 nT。從巖樣磁化率來看,熔結凝灰巖的磁化率整體上低于流紋巖的磁化率;并在流紋巖中(C4-5-68號點偏南70m)發現了黑曜質的流紋巖,此巖性磁性偏高,推斷Ⅱ號異常區是由巖體造成的。

(3)Ⅲ號異常區位于測區坳背水庫東北部,處于流紋巖與紫紅色熔結凝灰巖相接處的東部,植被發育,基巖露頭少。異常區面積大且較連續,異常幅值高,磁場強度一般為-600-600 nT。最低值-1125 nT,最高值2545 nT,特高值10023 nT。從地形地質圖來看Ⅲ號異常區與Ⅱ號異常區被F3構造分開,且被F4構造穿插,推斷Ⅲ號異常區由構造引起。

(4)Ⅳ號異常區位于測區和尚坑西部,地形相對較平緩,植被發育,基巖露頭少。異常區面積小且連續,異常幅值較小,磁場強度一般為-200-0 nT。最低值-623 nT,最高值702 nT。

(5)Ⅴ號異常區位于測區的西南部,處于在紫紅色砂巖、粉砂巖、礫巖范圍內出現的紫紅色熔結凝灰巖與其相接處的南部。植被發育,基巖露頭少。整體異常連續,起伏變化較小。

5 結論

利用高精度磁法的高靈敏度、高分辨率特性捕捉磁性礦物的磁場強度,可以有效對隱伏的淺地表礦體、巖體和斷裂構造等進行推測,縮小找礦靶區。

(1)基本查明本勘查區地面磁異常的分布規律,認為磁異常為隱伏礦體引起的可能性較大。

(2)依據高精度磁法測量成果△T異常圈定,優選磁測Ⅱ號異常區域和Ⅲ號異常區域為重點勘查區。

[1]DZ/T 0071-93地面高精度磁法技術規程 [S].中華人民共和國地質礦產部,1993 (8).

[2]SY/T 5771-1995地面磁法勘探技術規程 [S].中國石油天然氣總公司,1995(6).

F407.1[文獻碼]B

1000-405X(2016)-6-301-2