古樸厚重 氣韻深遠

對古城平遙仰慕已久。一個夏天微雨的下午,我來到了這座距離山西省會太原不到100千米的小城。雨中盤桓于古城街巷,明、清格調的城墻、街道、衙門、商店、民居等各類建筑保存完好、原汁原味,面對平遙整座城市這個“大文物”,滿眼渾厚滄桑的古意,不禁讓人肅然起敬。

下面說說平遙給我留下印象最深的城、市、衙、廟。

先說平遙的“城”。平遙古城位于山西省中部,始建于周宣王時期,至今約有2700余年歷史。遠古時期這里傳說為帝堯的封地,史稱古陶,北魏時稱平陶。公元424年因避北魏太武帝名諱,改平陶為平遙。說起平遙古城,最有名的大概就是那古樸厚重的古城墻和城樓了。明洪武三年(1370)平遙城原有的夯土城垣得到了擴建,明、清兩代陸續進行了二十余次的修葺、補筑,使得完整的城池延續至今。平遙城南高北低,四方開門,每道城門都取有非常文雅的名稱,如南門為“迎薰”、北門為“拱極”,城門匾額為清咸豐年間平遙知縣劉敘題寫,書法端莊典雅。鳥瞰平遙古城形如龜狀,南門為龜頭,北門為龜尾,四座甕城形似龜爪前伸,龜在古人心目中是長生之物,隱含著借龜神之力,使平遙古城堅如磐石,金湯永固,安然無恙,永世長存的含義。這座堅實完整的磚石城池,數百年來在軍事防御和防洪擋險等方面發揮了很大的作用。

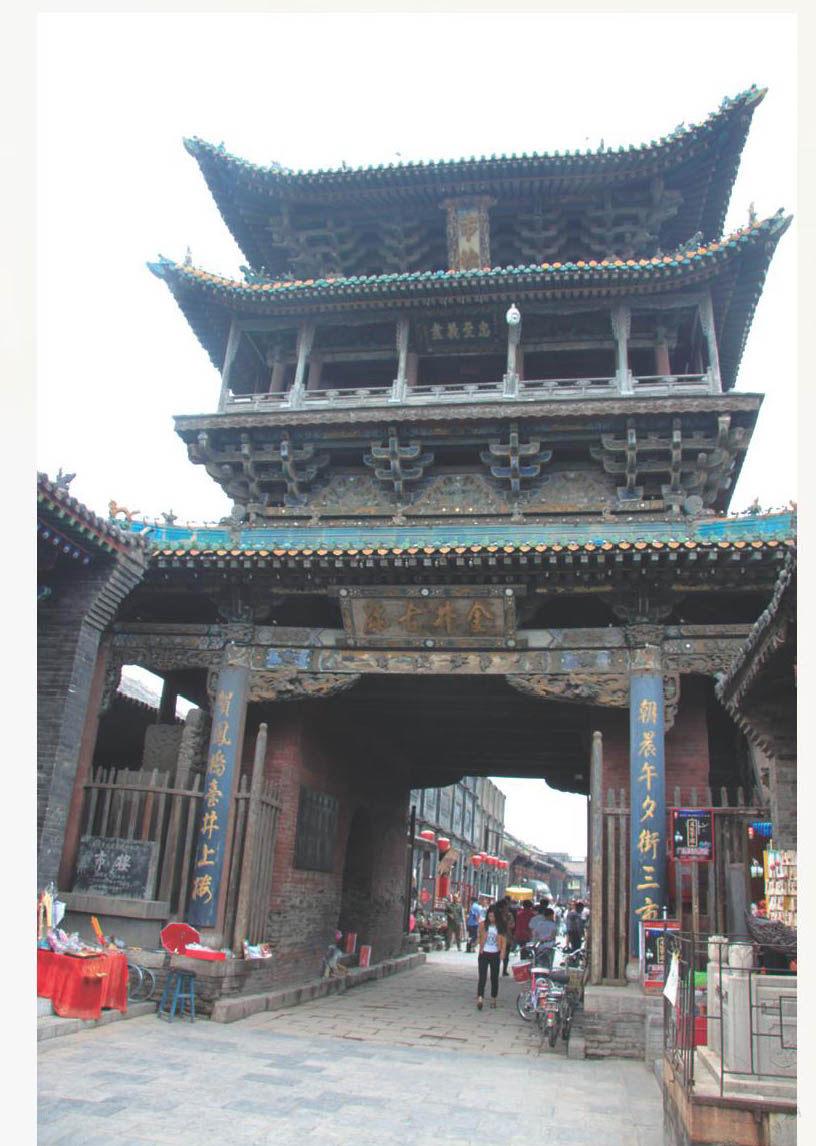

再來說說平遙的“市”。這里是晉商的發祥地,也是中國近代金融業的搖籃。“市樓”位于古城中央,樓下有古井, “井內水色如金”,稱金井,故而又名金井樓。登上市樓,可“攬山秀于東南,挹清流于西北,仰觀煙云之變幻,俯臨城市之繁榮”。明清時期,這里商業發達,商賈云集,一度成為全國重要的商貿集散地。清朝中葉,中國第一家票號在這里誕生,平遙金融、工商業因此迅猛發展,并問鼎商界100余年,贏得“小北京”的美譽,有“拉不完、填不滿的平遙城”之說。

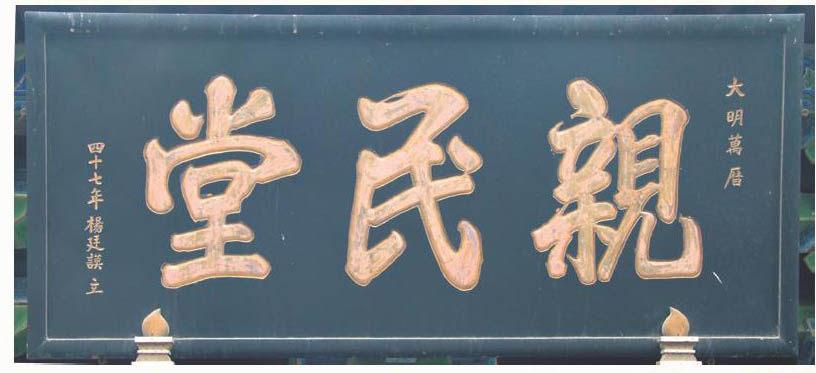

平遙古縣衙始建于元,明清又多次補修增建。功能齊備,保存完好,是封建社會各級官府施政及管理城市的縮影,國務院原總理朱镕基等國家領導人曾參觀并題字。整個建筑坐北朝南,占地面積 2.66 萬平方米,縣衙內諸多匾額、楹聯,書法精湛,寓意深刻,對今天的廉政建設也有借鑒意義。如衙署大門楹柱上有聯:“莫尋仇,莫負氣,莫聽教唆,到此地費心費力費錢,就勝人終累己;要酌理,要揆情,要度時世,做這官不勤不清不慎,易造孽難欺天。”儀門有聯:“門外四時春和風甘雨,案內三尺法烈日嚴霜。”儀門以內,大堂位于七級石階之上,上書“親民堂”,高聳威嚴;大堂內懸匾額“明鏡高懸”;穿過屏門,便到知縣的日常辦公室“二堂”,堂外懸一聯:“與百姓有緣才來到此,期寸心無愧不負斯民。”二堂后是知縣日常生活起居的內宅,內宅所懸匾額為“勤慎堂”,其后還有大仙樓、花廳、蕭何廟、風雅臺等建筑。

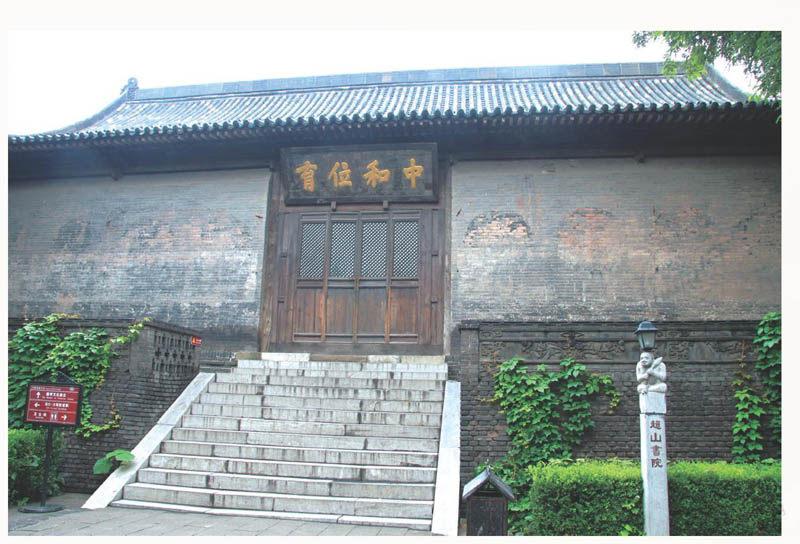

文廟是古代振興文教、養育人才之所。平遙文廟大成殿重修于金朝,是我國文廟中最早的建筑。文廟前左右有牌坊,有影壁、欞星門、泮池、大成門、大成殿、明倫堂、敬一亭、尊經閣等建筑,文廟內現存古代碑碣20余通(方)。清道光年間建立在明倫堂背后的“超山書院”,在平遙古代教育史上寫下了輝煌的一頁。舊時,每年春、秋季會定期在這里舉行盛大的祭孔儀式。文廟旁為修建于清代康熙年間的禮樂堂,現為“平遙大戲堂”。文廟記述著華夏民族燦爛、悠久的歷史,展示著古老的建筑文化和卓越的儒學文化。

平遙人杰地靈,是我國保存最為完整的縣級古城,漫步街巷,儼然是“清明上河圖”的真實再現,古代生活的鮮活標本。城內存留的1000多通碑刻、楹聯、匾額等大量歷史名人遺留的題刻、墨跡以及壁畫,為研究我國古代歷史、宗教、文化、建筑、書法、民俗等提供了寶貴的實物資料,有著深邃的文化內涵。平遙1986年被國務院公布為我國第二批國家歷史文化名城,1997年被列入《世界遺產名錄》。聯合國教科文組織這樣評價:“平遙古城是中國漢民族城市在明清時期的杰出范例,平遙古城保存了其所有特征,而且在中國歷史的發展中為人們展示了一幅非同尋常的文化、經濟及宗教發展的完整畫卷。”

吳老師在平遙城街巷中偶然看到一處垂花門門匾,考考你們認識上面這兩個字嗎?

答案:錫嘏。錫xī,賞賜;嘏ɡǔ,福;“錫嘏”是賜福的意思。

(吳勇,江蘇省書協理事,江蘇省直書協副主席,江蘇省硬筆書協副主席,南京林業大學化工學院黨委書記、書法教師)