探訪紙的生產工藝流程

程金蘭

我們來到宣紙的原產地安徽涇縣探訪宣紙的歷史和生產工藝。

當地老鄉給我們說了一個故事:相傳東漢造紙的祖師爺蔡倫死后,他的徒弟孔丹,為紀念師傅發明造紙的功德,想制造一種質量最好的紙為師傅畫像。多次試制,總是不理想,在遍訪名山大川時來到皖南的涇縣,看到一株倒伏在溪水旁的大樹,其皮經過多年的溪水沖刷變成白色,于是便試用此樹皮為原料進行造紙。經過多次試制,終于造成現在的宣紙。此樹皮就是一直沿用到現在的青檀皮。因為濕紙摞在一起就會粘在一起,很難重新分開,當時造紙只能撈一張烘干一張,費時費力,產量很低,孔丹與助手們為此很苦惱。忽有一天,一名鶴發童顏的老者來到撈紙的槽前,用手中的拐杖在槽中一攪,撈出的紙就能分張了。老者丟下拐杖離去后,人們才發現拐杖是一根楊桃藤,于是大家用楊桃藤汁做紙藥,濕紙就可以輕易揭起分開了。

這是民間傳說中的宣紙起源,但沒有史料為其佐證。雖然是傳說,但其中也道出了造紙最基本的生產工藝。各種傳統手工紙的生產工藝大體相同,與現代化造紙的基本原理也相似,都包括原料采集加工、漚泡、蒸煮、漂白、洗滌、舂搗、上網撈紙、壓榨、烘干、整理等過程。

宣紙的特點與它采用獨特的原料——青檀樹皮與燎草有關。青檀枝條剝下的皮用石灰浸漚、水蒸氣蒸后洗滌曬干,送堿液蒸煮。稻草在宣紙中起著增強綿軟性的作用,稻草含量高的宣紙稱綿紙。選稻草也有講究,以當地沙田稻草質量為好,稻草經漬灰、堆積、洗滌、曬干等工序得到草坯。

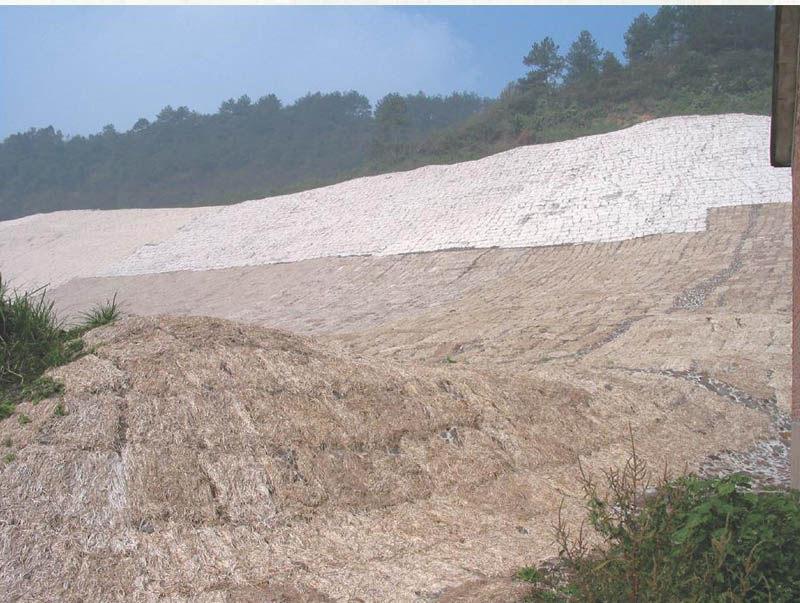

在宣紙產地,漫山遍野攤曬的情形非常壯觀,在自然中日曬雨淋還起到了日光漂白的作用。皮料或草料為達到一定白度,一般還要進行化學漂白。為使漂白的漿料纖維分散均勻,結合緊密,還要進行打漿,古時采用石臼舂搗、磨石研磨等方法,現在有專門的打漿機。

將經過打漿的皮料、草料和水按一定配比混合放入紙槽,加紙藥,混勻后開始撈紙。撈紙,又稱抄紙,一般四尺以上的宣紙需二人合作,每天可撈1000張左右。紙厚薄的掌握,全憑撈紙工人的實踐經驗,宣紙的撈紙是紙廠的“絕活”,也是目前機械無法替代的純手工活。竹簾不僅是撈紙工具,還是一種獨特的工藝品。宣紙上的簾紋、水印都與竹簾的編織有關。現代造紙機的網部脫水過程跟撈紙過程原理一致,不過不再用竹簾,而用銅網或聚酯網代替,是連續抄作,不是間歇的。

撈出的紙經過壓榨、揭紙,即可上焙墻烘干,烘干后的紙經檢驗、裁齊、蓋印,包裝入庫。