連續秸稈還田對稻麥輪作農田土壤養分及碳庫的影響①

徐蔣來,胡乃娟,張政文,朱利群

(1 南京農業大學農學院,南京 210095;2 南京農業大學農村發展學院,南京 210095)

?

連續秸稈還田對稻麥輪作農田土壤養分及碳庫的影響①

徐蔣來1,胡乃娟1,張政文1,朱利群2*

(1 南京農業大學農學院,南京 210095;2 南京農業大學農村發展學院,南京 210095)

摘 要:為探索蘇中地區適宜的秸稈還田量對土壤肥力和產量的影響,本文通過開展大田定位試驗,研究了稻麥輪作條件下,不同秸稈還田量對農田土壤養分、碳庫以及作物產量的影響。經過連續 5 季秸稈還田定位試驗,結果表明:①不同秸稈還田量能不同程度地增加土壤全氮、有效磷和速效鉀含量,且以連續 5 季 75% 還田量對土壤養分含量增加效果最為顯著,分別比對照提高了 3.54%、3.97% 和 10.28%;②連續 5 季 75% 秸稈還田量顯著提高了土壤總有機碳含量,而水溶性有機碳和易氧化有機碳含量則以 50% 和 75% 還田量表現出明顯優勢,其對土壤碳素有效率以及碳庫管理指數的影響亦是如此;③不同秸稈還田量處理對周年糧食產量均有不同程度的提高,表現為稻麥秸稈均還田>僅稻秸或麥秸還田>稻麥秸稈均不還田,且以連續 5 季 75% 還田量影響最為顯著,增幅為 10.01%。綜合考慮,在該地區稻麥輪作條件下,以 75% 秸稈還田量為宜,可顯著提高土壤肥力,增加作物產量。

關鍵詞:秸稈還田;土壤養分;土壤碳庫;作物產量

我國是一個農業大國,擁有耕地 15 億畝,每年農作物秸稈產量近 7 億噸,秸稈產量約占全世界秸稈總量的 30%,是一種數量巨大的可再生資源。農作物光合作用的產物有一半以上存在于秸稈中,秸稈含有大量碳、氮、磷、鉀及各種微量營養元素,秸稈也是農作物生產最主要的副產品[1]。因此,充分合理利用秸稈資源,既可作為農田土壤肥力培育的重要資源,也可作為下游產業的重要資源。秸稈還田作為秸稈利用的一種重要方式,能夠增加土壤中養分的貯藏量[2]。

農作物秸稈含碳豐富,直接還田處理對提高土壤肥力以及農業的可持續發展均有重要的作用[3]。在自然因素和農田管理措施的作用下,土壤碳庫在不斷地發生變化,這種變化不僅改變土壤肥力,而且還影響區域乃至全球的碳循環[4-5]。國內外已有大量研究表明,保護性耕作、有機肥施用等合理的農業管理措施都可顯著提高土壤有機碳含量。但土壤有機碳在較短時間內對農業管理措施的反應不夠靈敏,而易分解和礦化的活性有機碳雖然占總有機碳的比例很小,但對秸稈還田和耕作方式的反應更為迅速,且對土壤養分轉化供應有著重要影響[6-8]。Lefroy等[9]在對土壤碳庫進行了深入的研究分析,首次提出土壤碳庫管理指數的概念,為準確反映農作措施對土壤碳庫變化的影響提供了重要的依據。陳尚洪等[10]研究發現,結合土壤可礦化碳、活性碳、土壤碳素有效率、碳庫管理指數與土壤養分相關性分析表明,運用碳庫管理指數表征土壤養分和土壤碳素變化狀況比土壤有機碳更加靈敏。

目前,國內關于不同秸稈還田方式對土壤理化性狀、微生物特性及溫室氣體 CH4和 N2O 的影響等方面研究較多[11-13],且主要集中在北方干旱半干旱地區。但在長江下游稻麥輪作區,不同秸稈還田量對農田土壤養分及有機碳庫的影響研究鮮有報道。因此,本文通過 3年5 季田間定位試驗,設置不同秸稈還田量,研究對長江下游稻麥輪作區農田土壤養分和有機碳庫的影響,旨在探討不同秸稈還田量對該地區土壤養分和碳庫的效應,從而探索出兼顧土壤肥力和作物產量的適宜秸稈還田量,對完善該地區秸稈還田技術和緩解農田生態壓力具有重要意義。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗于2011年6月至2013年11月在江蘇省揚州市槐泗鎮肖胡村長期定位試驗田進行。該地區處于江淮平原南端,屬于亞熱帶季風性濕潤氣候向溫帶季風氣候的過渡區,年平均氣溫為14.8℃,日照2 140 h,降水量1 020 mm,無霜期220 天,主要種植模式為一年兩熟的稻麥輪作制。該地區土壤類型為江淮沖積物及湖相沉積物發育形成的潴育型水稻土,土壤質地為砂壤土,試驗地耕層(0~21 cm)土壤基本理化性狀為:有機質27.7 g/kg、全氮1.49 g/kg、有效磷60.85 mg/kg、速效鉀 78.52 mg/kg、pH(H2O)6.65、體積質量1.41 g/cm3。

1.2 試驗設計與田間管理

田間定位試驗在稻麥輪作的基礎上,對稻季和麥季設置了不同的秸稈還田量,采用單因素隨機區組設計,7個處理,3次重復,共21個小區,小區面積為30 m2(5 m×6 m)。每季試驗前先將上季作物收獲,留茬10 cm左右,然后通過收割機將秸稈粉碎,長度為5~10 cm。秸稈曬干后采用常規旋耕還田,深度為10~15 cm。其中,麥秸全量還田量為6 000 kg/hm2,稻秸全量還田量為9 000 kg/hm2。試驗設計見表1。

本試驗中水稻供試品種為淮稻5號,采用旱育秧,每年6月中旬采用機插秧移栽,栽插密度為每公頃25.5萬穴,每穴3~4苗,于當年11月初收獲(本試驗第五季水稻收獲時間為2013年11月6日);小麥供試品種為鄭麥9023,每年11月中旬采用機械條播,播量為150 kg/hm2,于次年6月初收獲。其中, 水稻季施基肥(45% 復合肥375 kg/hm2、尿素150 kg/hm2),追施分蘗肥(尿素150 kg/hm2)和穗肥(尿素150 kg/hm2);小麥季施基肥(45% 復合肥375 kg/hm2),追施拔節肥(尿素150 kg/hm2)。除草、灌溉、病蟲害防治等同當地常規管理。

1.3 樣品采集與測定

1.3.1 樣品采集2013年6月和2013年11月于小麥及水稻收獲前一天,在各試驗小區內隨機選擇2個1m2樣方,收割作物;于 2013年11月6日,按照五點取樣法在各小區內取土壤樣品,取樣深度為0~21cm。

1.3.2 測定方法 土壤養分的測定方法:土壤全氮(TN)采用半微量開氏消煮法測定[14];土壤有效磷(AP)采用碳酸氫鈉-鉬銻抗比色法測定[14];土壤速效鉀(AK)采用火焰光度計比色法測定[14]。

土壤碳庫的測定方法:土壤總有機碳(TOC)采用高溫外熱重鉻酸鉀氧化-容量法測定[15];水溶性有機碳(DOC)采用重鉻酸鉀氧化-容量法測定[15];易氧化有機碳(ROC)采用高錳酸鉀氧化比色法測定[15]。

碳庫管理指數(CMPI)的計算方法:碳庫指數(CPI)= 農田土壤有機碳/對照農田土壤有機碳;碳庫活度(A)= 活性碳(易氧化有機碳)/穩態碳(總有機碳);碳庫活度指數(AI)= 農田碳庫活度/對照農田碳庫活度;碳庫管理指數(CMPI)= 碳庫指數(CPI)×碳庫活度指數(AI)×100[8]。

周年糧食產量:周年糧食產量=水稻實際產量+小麥實際產量。

1.4 數據分析

采用 Microsoft Excel 2003 進行數據處理、分析和圖表繪制,并采用 SPSS17.0 進行數據統計分析(P<0.05)。

2 結果與分析

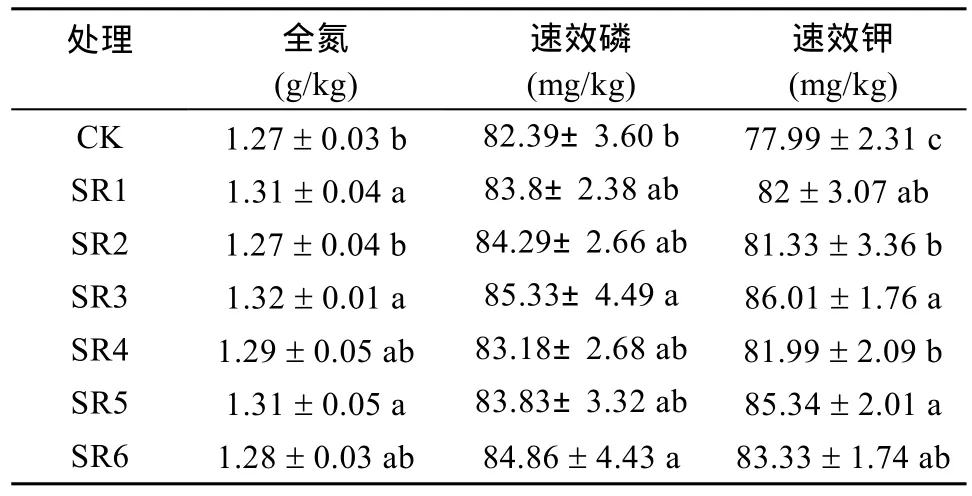

2.1 不同秸稈還田量對土壤養分的影響

由表 2 可知,經過連續 5 季秸稈還田定位試驗,秸稈還田各處理均不同程度地提高了土壤養分含量。與對照相比,SR1、SR3 和 SR5 處理顯著提高了土壤全氮含量,分別比對照提高了3.15%、3.94% 和 3.15%,且以 SR3 處理最為顯著。對于土壤速效磷,SR3 和 SR6 處理與對照相比顯著提高了 3.57% 和 3.00%,而其余處理差異性不顯著。經過連續 5 季秸稈還田后,土壤速效鉀含量提升效果明顯,秸稈還田各處理均顯著提高土壤速效鉀含量,且以 SR3 處理最為顯著,比對照提高了 10.28%。

表2 不同秸稈還田量處理對土壤養分的影響Table 2 Effects of different amounts of straw returning on soil nutrients

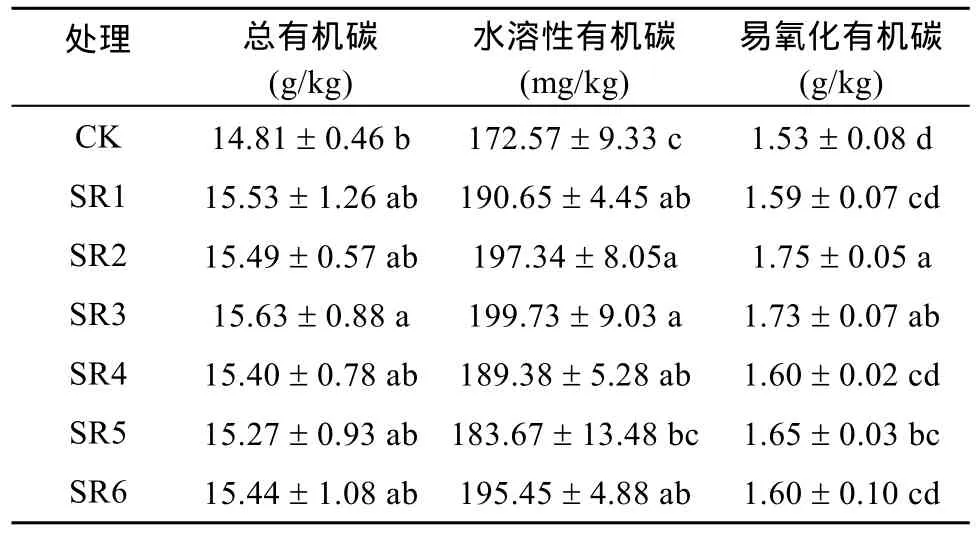

2.2 不同秸稈還田量對土壤碳庫的影響

由表3可知,經過連續5季秸稈還田試驗,不同秸稈還田量處理均能提高土壤總有機碳含量,其中SR3處理影響顯著,相比對照提高了4.59%,而其他處理差異性不顯著。除SR5處理外其余處理相比于對照均顯著提高了土壤水溶性有機碳含量,且以SR2 和SR3處理最為顯著,分別比對照提高了14.35% 和15.74%。SR2、SR3和SR5處理相比于對照均顯著提高了土壤易氧化有機碳含量,且以SR2處理最為顯著,增幅為14.67%。

表3 不同秸稈還田量處理對土壤碳庫的影響Table 3 Effects of different amounts of straw returning on soil carbon pools

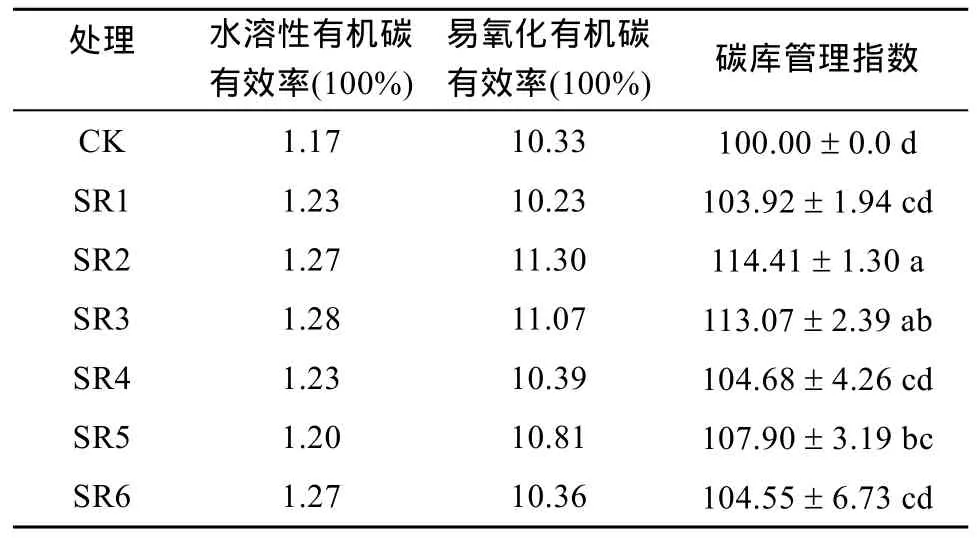

2.3 不同秸稈還田量對土壤碳素有效率的影響

土壤碳素有效率可以反映土壤有機碳的質量狀況。土壤碳庫管理指數是土壤碳素和養分變化的靈敏指標,可以反映土壤質量和肥力。由表4可知,與對照相比,秸稈還田各處理均不同程度地提高了水溶性有機碳有效率,且以中高量秸稈還田表現出明顯的優勢。與對照相比,除SR1處理外其余各處理均提高了土壤易氧化有機碳有效率,同樣以中高量秸稈還田優勢明顯。此外,在碳庫管理指數方面,SR2、SR3和SR5處理均顯著高于秸稈不還田處理,以SR2處理顯著性最高,相比對照提高了14.41%。

表4 不同秸稈還田量處理對土壤碳素有效率和碳庫管理指數的影響Table 4 Effects of different amounts of straw returning on ratios of soil available carbon contents and CPIMs

2.4 不同秸稈還田量對作物產量及其構成因素的影響

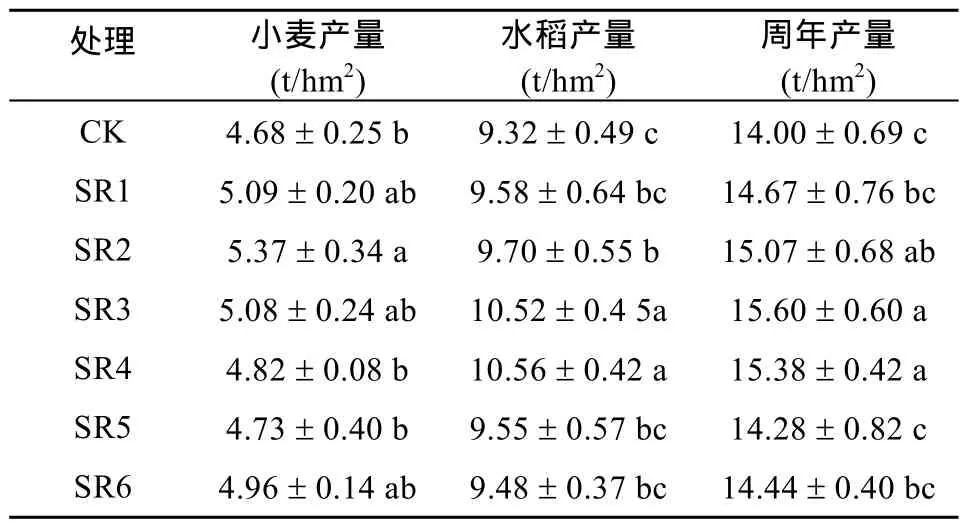

由表 5 可知,在連續秸稈還田定位試驗中,相比秸稈不還田,不同秸稈還田量處理對稻麥輪作農田周年糧食產量均有不同程度的提高,且增幅呈先增加后減少的趨勢,增產程度依次為:SR3>SR4>SR2>SR1>SR6>SR5>CK,其中,SR3 處理對產量的影響最為顯著,增幅為 10.01%。SR2 處理顯著提高了小麥產量,比對照提高了 14.74%,而其余處理增幅較小。水稻產量隨秸稈還田量的增加而有不同程度的提高,且以 SR3 和 SR4 處理影響較為顯著,分別比對照提高了12.88% 和 13.30%。

表5 不同秸稈還田量對稻麥輪作農田周年糧食產量的影響Table 5 Effects of different amounts of straw returning on annual crop yields

3 討論

秸稈還田作為提高農業資源利用率的重要措施之一,能夠為土壤提供植物生長所必需的氮、磷、鉀及其他中微量元素[16]。大量研究表明,秸稈還田能夠顯著改善土壤肥力狀況,為作物根系生長創造良好的土壤環境[17-19]。本研究結果表明,經過不同秸稈還田量處理后,相比對照,土壤全氮、速效磷、速效鉀的含量均有不同程度的提高,說明在該試驗水平下,秸稈還田對改善土壤肥力有一定的作用。本研究發現,不同秸稈還田量對土壤養分的影響并非以還田量越多越好,均以連續5季75% 秸稈還田量優勢最為明顯。原因是秸稈還田量過多會導致土壤與大氣環境物質交換不通暢,易造成土壤無氧環境,同時使土壤持續處于高溫狀態,這會直接降低土壤微生物數量及酶活性,進而抑制其對秸稈的分解,反而不利于土壤養分的循環與釋放[20]。

土壤碳庫是由很多不同穩定性的組分組成的,其動態平衡是土壤肥力保持和提高的重要內容,也是影響作物產量的主要因素,作物秸稈施入土壤后,能否增加土壤有機碳的含量與土壤有機質的輸入和土壤有機碳的礦化分解有關[21]。本研究發現,秸稈還田對土壤總有機碳的影響以連續5季75% 還田量最為顯著。路文濤等[22]研究發現經過3年秸稈還田試驗后,土壤總有機碳含量明顯提高,尤其在0~20 cm土層,隨著還田量的由高到低,總有機碳含量較對照不還田分別顯著提高6.96%、22.97% 和12.41%。而張鵬等[23]在寧南地區開展的研究表明,隨著秸稈還田量的增加,土壤有機碳含量也不斷增加。土壤活性有機碳是土壤中有效性較高、易被土壤微生物分解作用、對植物養分供應作用效果明顯的那部分有機碳,能夠更準確地反映土壤肥力和土壤物理性質的變化。李琳等[24]研究認為秸稈還田能夠增加土壤中的活性有機碳組分,同時改善有機碳質量。本研究發現連續5季中高量(50% 和75%)秸稈還田處理對土壤易氧化有機碳以及水溶性有機碳提高效果最為顯著,而全量秸稈還田較中高量秸稈還田處理在提高活性有機碳組分方面沒有體現出明顯的優勢。這是因為土壤有機碳的分解受土壤微生物碳氮平衡的影響,土壤C/N在很大程度上影響其分解速率,而中高量秸稈還田能夠控制土壤C/N在適宜的范圍,提高土壤微生物活性,秸稈腐解速率加快[25]。同時,中高量秸稈還田處理較秸稈不還田處理也顯著提高了土壤水溶性有機碳有效率、易氧化有機碳有效率以及碳庫管理指數,這更能說明中高量秸稈還田處理土壤有機碳更容易被微生物分解,養分循環更快。而徐明崗等[26]研究認為秸稈還田能夠提高土壤有機碳,但對提高中活性有機碳和高活性有機碳沒有明顯效果,秸稈還田5年后,碳庫管理指數和活性有機碳均降低,這與本研究結果有差異。目前研究結果的不一致性可能是由不同地區的土壤質地、耕作制度、氣候條件、具體秸稈還田量等因素造成的。

秸稈還田可以通過改善土壤水、熱、氣、肥狀況,從而達到改善土壤微生態環境的目的,為作物生長提供一個良好的生態環境,有利于水稻和小麥等作物的生長發育[27]。大量研究表明,秸稈還田能增加作物產量[28-30]。本研究發現,小麥產量隨秸稈還田量的增加呈先增加后減少的趨勢,且以50% 還田量增產效果最好。其原因可能是秸稈還田量過大,種子易落入秸稈中,影響出苗,從而使小麥減產[31]。此外,在稻麥秸稈均還田處理中,水稻產量隨秸稈還田量的增加而有不同程度的增加,增幅呈先快后慢的趨勢,尤其到75% 還田量后增幅明顯減緩。其原因是秸稈還田量過大會導致土壤與大氣環境物質交換不通暢,易造成土壤無氧環境,同時使土壤持續處于高溫狀態,削弱了土壤水、溫、肥的耦合效果,從而降低土壤微生物活性,延緩了土壤有機質的礦化分解,反而不利于營造對作物生長有利的環境[20]。本研究結果發現,不同秸稈還田量對周年糧食產量的影響結果表現為:稻麥秸稈均還田>僅稻秸或麥秸還田>稻麥秸稈均不還田,說明兩季秸稈均還田對提高作物產量效果較好。此外,在試驗設置的秸稈還田量范圍內,75% 和100% 還田量顯著提高了周年糧食產量,其中75%還田量略高于100% 還田量,但兩者間無顯著差異。

4 結論

1)經過3年5季連續秸稈還田后,稻麥輪作農田土壤全氮、速效磷和速效鉀含量均有不同程度的提高,且以連續5季75% 秸稈還田量對土壤養分含量增加效果最為顯著,分別比對照提高了3.54%、3.97% 和10.28%。

2)連續5季75% 秸稈還田量顯著提高了土壤總有機碳含量,而水溶性有機碳和易氧化有機碳含量則以50% 和75% 還田量表現出明顯優勢,其對土壤碳素有效率以及碳庫管理指數的影響亦是如此。

3)秸稈還田處理下周年糧食產量均有不同程度的提高,表現為稻麥秸稈均還田>僅稻秸或麥秸還田>稻麥秸稈均不還田,且以連續 5 季 75% 還田量影響最為顯著,增幅為 10.01%。

綜合考慮,本地區以75% 秸稈還田量效果最佳,表現出作物增產顯著、土壤養分以及土壤固碳能力明顯提升的效果。

參考文獻:

[1]姜潔,陳宏,趙秀蘭.農作物秸桿改良土壤的方式與應用現狀[J].中國農學通報,2008,24(8):420-423

[2]汪軍,王德建,張剛,等.連續全量秸稈還田與氮肥用量對農田土壤養分的影響[J].水土保持學報,2010,24(5):40-44,62

[3]孫星,劉勤,王德建,等.長期秸稈還田對土壤肥力質量的影響[J].土壤,2007,39(5):782-786

[4]蘭延,黃國勤,楊濱娟,等.稻田綠肥輪作提高土壤養分增加有機碳庫[J].農業工程學報,2014,30(13):146-152.

[5]潘根興,李戀卿,鄭聚鋒,等.土壤碳循環研究及中國稻田土壤固碳研究的進展與問題[J].土壤學報,2008,45(5):901-914

[6]邵月紅,潘劍君,孫波.長期施肥對紅壤不同形態碳的影響[J].中國生態農業學報,2006,14(1):125-127

[7]Dalal R C,Mayer R J.Long term trends in fertility of soil under continuous cultivation and cereal cropping in southern Queensland.IV.Loss of organic carbon from different density functions[J].Soil Research,1986,24(2):301-309

[8]Blair G J,Lefory R D B,Lise L.Soil carbon fractions based on their degree of oxidation and the development of a carbon management index for agricultural system[J].Aust.J.Agric.Res.,1995,46:1 459-1 466

[9]Lefory R D B,Blair G J,Strong W M.Changes in soil organic matter with cropping as measured by organiccarbon fractions and 13C naturalisotope abundance[J].Plant and Soil,1993:155-156,399-402

[10]陳尚洪,朱鐘麟,劉定輝,等.秸稈還田和免耕對土壤養分及碳庫管理指數的影響研究[J].植物營養與肥料學報,2008,14(4):806-809

[11]陳春梅,謝祖彬,朱建國,等.FACE處理的小麥秸稈還田對稻田CH4排放的影響[J].農業環境科學學報,2007,26(4):1 550-1 555

[12]Sunita G,Lata N.Chemical and biological properties of wheat soil in response to paddy straw incorporation and its biodegradation by fungal inoculants[J].Biode gradation,2007,18(4):495-503

[13]路怡青,朱安寧,張佳寶,等.免耕和秸稈還田對潮土酶活性及微生物量碳氮的影響[J].土壤,2013,45(5):894-898

[14]魯如坤.土壤農業化學分析[M].北京:中國農業科技出版社,1999

[15]鮑士旦.土壤農化分析(第三版)[M].北京:中國農業出版社,2000:30-34

[16]游東海,田霄鴻,把余玲,等.小麥-玉米輪作體系中秸稈還田方式對土壤肥力及作物產量的影響[J].西北農林科技大學學報,2012,40(7):167-172

[17]馬超,周靜,劉滿強,等.秸稈促腐還田對土壤養分及活性有機碳的影響[J].土壤學報,2013,50(5):915-921

[18]王曉波,車威,紀榮婷,等.秸稈還田和保護性耕作對砂姜黑土有機質和氮素養分的影響[J].土壤,2015,47(3):483-489

[19]孫偉紅.長期秸稈還田改土培肥綜合效應的研究[D].山東泰安:山東農業大學,2004

[20]劉義國,劉永紅,劉洪軍,等.秸稈還田量對土壤理化性狀及小麥產量的影響[J].中國農學通報,2013,29(3):131-135

[21]沈宏,曹志洪,王志明.不同農田生態系統土壤碳庫管理指數的研究[J].自然資源學報,1999,14(3):206-211

[22]路文濤,賈志寬,張鵬,等.秸稈還田對寧南旱作農田土壤活性有機碳及酶活性的影響[J].農業環境科學學報,2011,30(3):522-528

[23]張鵬,李涵,賈志寬,等.秸稈還田對寧南旱區土壤有機碳含量及土壤碳礦化的影響[J].農業環境科學學報,2011,30(12):2 518-2 525

[24]李琳,伍芬琳,張海林,等.雙季稻區保護性耕作下土壤有機碳及碳庫管理指數的研究[J].農業環境科學學報,2008,27(1):248-253

[25]陳長青,胡清宇,孫波,等.長期施肥下石灰性潮土有機碳變化的DNDC模型預測[J].植物營養與肥料學報,2010,16(6):1 410-1 417

[26]徐明崗,于榮,孫小鳳,等.長期施肥對我國典型土壤活性有機質及碳庫管理指數的影響[J].植物營養與肥料學報,2006,12(4):459-465

[27]徐國偉.種植方式、秸稈還田與實地氮肥管理對水稻產量與品質的影響及其生理的研究[D].揚州:揚州大學,2007

[28]李朝蘇,湯永祿,黃鋼,等.麥稻輪作區周年耕作模式對作物產量和土壤特性的影響[J].西南農業學報,2012,25(3):786-791

[29]趙士誠,曹彩云,李科江,等.長期秸稈還田對華北潮土肥力、氮庫組分及作物產量的影響[J].植物營養與肥料學報,2014,20(6):1 441-1 449

[30]楊帆,董燕,徐明崗,等.南方地區秸稈還田對土壤綜合肥力和作物產量的影響[J].應用生態學報,2012,23(11):3 040-3 044

[31]李少昆,王克如,馮聚凱,等.玉米秸稈還田與不同耕作方式下影響小麥出苗的因素[J].作物學報,2006,32(3):463-465

Effects of Continuous Straw Returning on Soil Nutrients and Carbon Pool in Rice-wheat Rotation System

XU Jianglai1,HU Naijuan1,ZHANG Zhengwen1,ZHU Liqun2*

(1 College of Agriculture,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,China; 2 College of Rural Development,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,China)

Abstract:To explore the influence of suitable amounts of straw returning on soil quality and crop yields for middle region of Jiangsu,a field experiment was conducted to determine the effects of different amounts of straw returning on soil nutrients,carbon pools and crop yields in rice-wheat rotation system.After five-season continuous straw returning,the results showed that:1)straw returning increased the contents of soil total nitrogen,available phosphorus and rapidly-available potassium,and 75% of five-season continuous straw returning got greatest increases,by 3.54%,3.97% and 10.28%,respectively.2)75% of five-season continuous straw returning significantly increased the contents of soil total organic carbon,while 50% and 75% five-season continuous returning significantly increased the contents of water-soluble organic carbon and easily oxidizable carbon,and the effect was the same on soil available carbon contents and carbon pool management index.3)Straw returning increased annual crop yield in an order of both rice and wheat straw returning>only one crop straw returning>no straw returning.Among them,75% of five-season continuous straw returning significantly improved the yields,increased by 10.01%.In conclusion,the treatment of 75% of straw returning is most suitable in a rice-wheat rotation system of the study region.

Key words:Straw returning; Soil nutrient; Soil carbon pool; Crop yield

作者簡介:徐蔣來(1991—),男,浙江臺州人,碩士研究生,主要從事農田生態學研究。E-mail:jianglai532@163.com

* 通訊作者(zhulq@njau.edu.cn)

基金項目:①國家科技支撐計劃項目(2012BAD14B12)和南京農業大學中央高校基本科研業務項目(SKCX2014001)資助。

DOI:10.13758/j.cnki.tr.2016.01.011

中圖分類號:S141.4;S158.3