開放教育與個人學習

史蒂芬·道恩斯+++肖俊洪

【摘 要】

加拿大國家研究委員會的“學習與績效支持系統”課題正在研發個人學習環境。本文闡述如何使用這個個人學習環境以最有效發揮開放教育資源支持個人學習的作用。我們在開放學習資源的聚合、解構和表征等方面的經驗使我們更進一步認識到應該把課程內容理解為由相互關聯的對象組成的網絡(本研究選擇以圖形數據庫形式呈現這些對象)。此外,會話對象普遍具有非文本和非表征性,因此我們把知識理解為一個由微內容組成的亞符號網絡。換言之,學習與績效支持不應該僅僅提供事實性的知識或指導學生學習某一本參考書的某些內容,而是應該傳授完成任務的個人實踐經驗,并且盡可能呈現原汁原味的經驗。

【關鍵詞】 學習;培訓;教育;分析技術;個人學習環境;個人學習記錄;開放教育;開放教育資源

【中圖分類號】 G420 【文獻標識碼】 B 【文章編號】 1009—458x(2016)03—0005—12

導讀:2015年本論壇連續3期刊登了史蒂芬·道恩斯為我們撰寫的“網絡世界學習”系列文章:《不僅僅是免費——網絡世界的開放學習》(2015年第4期)、《突破機構教育之囿——網絡世界的個人學習》(2015年第5期)和《超越常規評價方法——網絡世界的成績認定》(2015年第6期)。本期的這篇文章《開放教育與個人學習》在很多方面與這3篇文章相互呼應,前3篇文章的特點是理論性和前瞻性,而本期這第4篇文章則更加側重應用層面的論述。當然,必須指出,這篇文章依然沿襲道恩斯風格——旁征博引且跳躍式思維時有所見(其實他也意識到這點,因此在根據我的審稿意見進行修改的過程中努力克服跳躍式思維,然而“舊習難改”,終究留下一些痕跡),因此有些段落需細嚼才能領悟其意圖。

本文首先介紹“學習與績效支持系統”課題的研究背景和目標,即研發下一代教育技術——個人學習環境——以滿足加拿大經濟社會發展對人才技能(更新)的要求。可以說,這個系統是對目前職業培訓和專業發展模式(甚至從某種意義上講是對主流教育模式)的顛覆;傳統正式學習模式的最大特點是強調知識傳輸、記憶和復述,而職業培訓和專業發展則呈現鮮明的學校化和正式學習化。因此,誠如作者在此前發表于本論壇的“網絡世界學習”系列文章中所指出的,“正式學習”模式越來越不適應網絡世界獲取知識和掌握技能的方式、方法與特點。學習與績效支持系統為教育/培訓供需雙方提供一個交流平臺,開發培訓項目,幫助學習者管理個人學習并提供相應的支持服務。

第二節闡述對開放教育資源的新認識。我們一般把開放教育資源與正式學習掛上鉤,比如開放教育資源可以是一門課程、一本書、一篇課文或一節課,一切與“學習”有關的材料均可以是開放教育資源。作者認為這種開放教育資源觀束縛我們的改革創新。他指出,教學離不開詞匯,但是詞匯是教學工具,不是教學資源。如果我們把詞匯當作教學工具,那么它們便有很多用途(當然,“殊途同歸”——最終達成建構知識和掌握技能的目的);如果我們把詞匯當作是教育資源,那么詞匯的用途便受到很大的制約,一切教學/學習活動按部就班,知識不是在共同建構中產生,而是由教師傳輸給學生。作者認為,我們應該把開放教育資源看作是會話中使用的詞匯,可以靈活使用以達成相應目的。換言之,一切有助于知識建構的資源(這里的資源指最廣泛意義上的資源)都可能是開放教育資源。

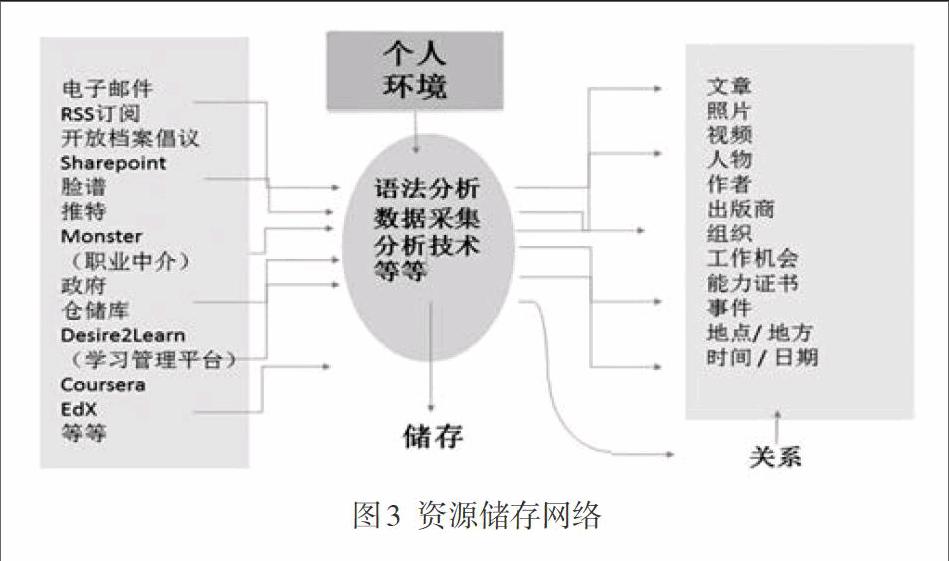

第三節進一步剖析開放教育資源的本質,即如何理解開放教育資源是會話中使用的詞匯這個比喻。一是對信息(資源)的理解不能停留在字面的意義上,而是必須充分利用各種情景提示線索在一定語境(背景)下進行理解;二是交流的“跨環境”特點——通過不同媒介或在不同網絡平臺交替進行。上述情況在網絡世界更是“家常便飯”,迫使我們重新思考開放教育資源的本質。為了幫助學習者能夠在茫茫的網絡世界里找到合適的資源,存儲這些資源或其元數據,對資源進行結構分析和語義分析以有效使用它們。學習與績效支持系統課題研發了“資源儲存網絡”,其資源的來源地是任何有會話發生的地方,包括社交媒體、個人通信工具、企業工具、網站、學習管理系統、網絡課程,等等。

第四節闡述兩種知識的表征方式,即知識觀。傳統開放教育資源的知識觀建立在信息傳輸基礎上,“知識可以被簡化為一長串命題”;“人類的理解可以被簡單地看作是對句子和符號的運用,如同計算機程序一樣”。相比之下,作者認為知識是存儲在圖形數據庫的實體之間的連接;圖形數據庫不需要預定義實體,支持分布式表征,承認環境和關聯,隱含每一個人對概念的理解都有鮮明個性這個理念。學習與績效支持系統采用的是后一種知識觀。

第五節論述開放教育資源的制作。作者認為自己10年前提出的“消費者即生產者模式”至今仍然可用于學習與績效支持系統的開發。這個系統的目的是“將學習從課堂轉移到真實的環境中”,而“不管在什么領域,總有一些志趣相投的人結成活躍、專注的網絡,在網上交流信息和資源。這些才是真正的開放教育資源”。為此,我們必須鼓勵“開放式工作”或“大聲工作”,以利于形成互利互惠的網絡。另一方面,用戶個人信息也有助于我們制作更能滿足他們的需求、符合他們的學習特點和規律的資源。為此,學習與績效支持系統致力于做好“個人學習記錄”(包括活動日志、個人作品和工件、證書和成就等)和“個人學習助理”(捕捉各種學習體驗,當然“學習空間不再局限于某一個學習管理系統”,而是延伸到更大的網絡空間和職場等,這些體驗是制作開放教育資源的素材)。

最后一節介紹了體現或運用學習與績效支持系統理念和技術的案例。從這些案例可以看出,事實上,這個系統是對cMOOC的繼承和推動。從“聯通主義與聯通知識”這門慕課我們初見了學習與績效支持系統的端倪,而“個人學習環境和研究網絡”(Plearn)系統則顯現了這個系統的雛形,其他案例則體現了其理念和技術的實際應用。

這篇文章歷時半年多才完成,其間道恩斯從蒙克頓搬到1,000多公里外的渥太華。我們衷心感謝他對我們的厚愛和支持!(肖俊洪)

一、學習與績效支持系統課題

2014年,加拿大國家研究委員會(National Research Council)執委會通過了建設“學習與績效支持系統”(Learning and Performance Support Systems)的課題申請。這個課題的目的是研發下一代教育技術以應對加拿大經濟發展對人才技能要求的挑戰。這里所說的“下一代教育技術”可以統稱為“個人學習環境”(Personal Learning Environment),其理念是每一個人都能夠擁有自己的個人學習管理系統。這個具有挑戰性的理念出現在教育技術文獻中已有約十年之久,但是迄今仍然停留在“紙上談兵”層面。學習與績效支持系統課題的最終目標是研發相關的軟件算法和原型,使培訓和專業發展部門能向業界合作伙伴提供相應的學習方案,幫助他們應對眼下所面臨的技能要求挑戰和長期的挑戰。學習與績效支持系統課題的短期目標是以研究合同或免費服務的形式利用現有工具和技術滿足業界目前的迫切需求,而長期目標則是與業界戰略合作伙伴聯手研發學習與績效支持基礎設施,主要提供以下服務:

·提供各種學習服務和一個資源市場,通過這個平臺,內容和服務提供機構能夠最大限度地向顧客推介自己的學習資源和服務,而業界雇員(以及求職者)則能夠了解到各種培訓和專業發展機會;

·研發能力自動發展和認定的算法,通過分析工作流程和崗位技能開發培訓項目,使員工能接受具體崗位的專業培訓;

·研發個人學習管理工具,管理一個人一生的學習和培訓記錄以及獲得的資格證書,使雇主能更加容易招聘到合適人選,求職者則能更加方便地了解到自己還需要掌握哪些技能;

·研發個人學習助理,使學習者或雇員不管在單位還是在家里都能隨時瀏覽、更新和獲取培訓和專業發展資源。

學習與績效支持系統的基礎設施指的是支持相關服務的底層技術,這些服務包括身份和驗證服務,云訪問和儲存,個人記錄和資格證書,文獻分析和分析技術,第三方服務的界面(比如模擬引擎)和其他高級培訓支持服務。

如同筆者原先研發的大規模公開在線課程(以下簡稱“慕課”)一樣,學習與績效支持系統旨在充分利用由開放教育資源和學習服務組成的網絡。本文擬討論支撐這種技術研發的理論和機制。

二、開放教育資源猶如會話中的詞匯

我們把開放教育資源看作是會話中使用的詞匯,而不是諸如一篇課文或一堂課之類的東西。我為什么提出這種觀點呢?從某種意義上講,開放教育資源的理想用法如同詞匯被用于達成會話目的一樣,而不應該把它們當作課文或一堂課的內容使用。但是,更重要的原因是,這種觀點迫使我們思考如何更好地發揮開放教育資源的可能用途。

英文句子由單詞排列而成,單詞則由字母組成。我們不妨分析一下詞匯的教育用途。比如,授課用到詞匯,一堂55分鐘的課用到一萬個詞;這些詞有各自的定義,用于描述各種現象、解釋各種原因和辯論各種結論。由此可見,詞匯是教學工具。

如果我們把這些詞看作是教育資源,那么在使用上我們便受到極大限制,包括:

我們所用的詞匯不得不緊扣學習目標和教育目的,以促使學習目標和教育目的的達成;

我們所用的詞匯不得不具有教育內容,即希望學生掌握的事實、理論和原理等;

我們不得不精心組織這些詞匯以達成教學目的,即開展加涅(Gagné)所述的引起注意、提供反饋、評價表現等教學活動(Gagné, Briggs, & Wager, 1992);

這時我們只能采用知識轉移的教學法,即把知識從權威轉移給非權威;

課堂上學生除了回答教師預先設定的問題外基本上處于啞巴狀態。

直到最近幾十年,課堂的實際情形基本如此。然而,由于各種學習理論(比如主動學習、基于問題的學習、建構主義學習和其他諸多新的教育方法)的發展,用于課堂教學的詞匯已經得到了解放。此類例子數不勝數,比如根據戈登·帕斯科(Gordon Pask)的學習會話理論(conversational theory),采用提問的方式,學生除了掌握課堂上所學習的某個學科的內容外,還能夠在這個學科的大背景下探究某個過程是如何發生的,請求解釋為什么會發生某個過程,了解相關問題的過程和原因(Roschellel & Teasley, 1995)。

一旦我們承認課堂上學生能有自己的聲音,那么幫助學生從與教師交流互動發展到學生之間的交流互動便不是難事。這是目前很多流行理論的基礎,從維果茨基(Vygotsky)到溫格(Wenger)的理論無不以此為基礎(Warmoth, 2000),比如社會建構主義、團隊學習、協作學習和基于項目的學習等(有一些文獻提出數學學習和科學發現是一個會話的過程[Ernest, 1993])。這些理論認為知識不但通過個人而且還通過社區得以具體化,同時既是個人的產品也是社區的產品(Hildreth & Kimble, 2002; Stewart, 2015)。

然而,在使用開放教育資源方面我們卻采取了截然不同的方法。人們關注的是開放教育資源的發布和使用許可,但卻很少有人注意到聯合國教科文組織開放教育資源定義后半段內容的局限性:“從教科書到課程計劃、大綱、講義、作業、測試、項目、音頻、視頻和動畫均屬開放教育資源”(UNESCO, 2013)。這個定義,如同上面把詞匯看作是教育資源一樣,在很多方面束縛著我們。尤其值得一提的是,這時我們的教學法同樣局限于知識轉移,課堂上學生依然是啞巴。

我認為以下三個方面的研究和探索具有重要意義:

對開放教育資源進行解構并分析它們能用于開展哪些學習活動,有助于我們理解它們的可能用途;

了解如何對知識進行描述和表征,這會有助于我們知道可以創建什么樣的新知識;

根據對上述兩方面的掌握,我們便能理解學生如何和為什么能夠成為開放教育資源的主要創建者。

以上三點是本文的理論框架。在展開討論的過程中,我們會分析個人學習環境的主要成分,并簡要剖析相關案例的初步成果。

三、開放教育資源的解構

上面第二節的開頭指出,我們應該把開放教育資源看作是會話中使用的詞匯。這種觀點對理解開放教育資源有何啟示呢?

在分析一個英文句子的時候,比如根據喬姆斯基(Chomsky)的短語-結構語法(phrase-structure grammar),我們可以得出由名詞-動詞-賓語組成(見圖1)的基礎結構,但我們還可以進一步分析,比如數量概念的表達、推理、因果關系、介詞、情態意義等。我們還要注意一些其他因素,比如語意的模糊性和歧義性、語境制約、習語和隱喻。換言之,我們必須分析涉及人、事物、觀念等豐富的概念環境(Milekic & Weisler)。

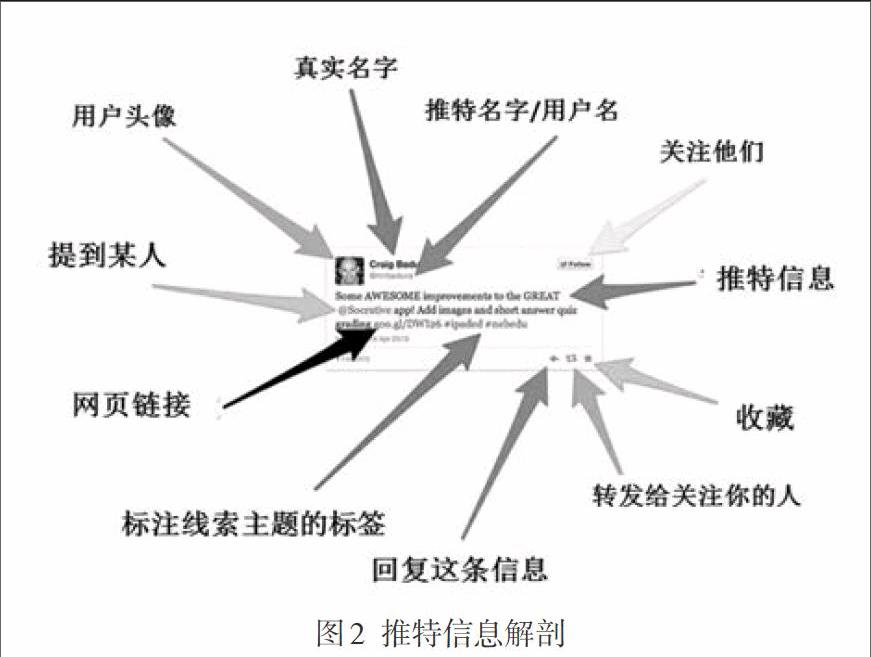

我們不妨簡要分析社交媒體,以更好地認識并正確理解一個句子的復雜性。這是因為社交媒體存在于信息量豐富的社區環境,而這個環境的活動可能會在媒體上留下痕跡。以一條普通的推特(Tweet)信息為例,除了信息發送者的名字和昵稱外,我們還能了解到有關這一次會話的其他情況,比如內嵌的圖像、標注線索主題的標簽(hashtag)、內嵌URL或提到他人、地理標記、時間戳記等(Allen, 2014)(見 圖2)。

必須指出,如果生活在信息量豐富環境的人接收到一條不包含這些情景提示線索的信息,他們會認為這條信息的內容抽象和空洞,甚至會認為這是一條垃圾信息而不予理睬。原因其實很簡單,這些情景提示線索是在幫助我們把這條信息作為某個具體環境下所涉及的知識的一個部分進行理解,因此,一旦這些提示線索缺失,我們便難以正確理解相關的信息內容。

此外,多媒體環境下的一次交流可能還包含多個層次(layer)的意義(“層次”一詞在這里可能不是很貼切,但并不妨礙我們的理解)。比如,LOLcat(歡樂喵星人)這種典型的“網絡迷因”(Internetmeme)(又稱“網絡爆紅”——譯注)現象包含三個基本成分:

一張貓咪、偶像或其他很容易辨認的東西的頭像(通常這些照片都擺出典型的姿勢,比如用手捂著臉);

配有一個句子或一個詞組,或是表達某種情緒或是指某件新近發生的事情(同樣,這時所使用的語言也自成風格,比如經常用“喵星文”[kitty pidgin]——即故意摻雜著拼寫和語法錯誤——譯注);

與之相應的社會、文化和交流背景,只有在這個背景下才能理解圖片和文字的意義(Dash, 2007; McCulloch, 2014)。

但是,如同傳統形式的交流一樣,并非所有人都能夠很好理解這些在線交流。換言之,要不斷接觸和參與其中才能具備在線交流素養。對于善于在線交流的人來講,他們能憑直覺快速、準確理解在線交流內容。

此外,由于在線交流是一種交談,因此它的內容往往零零散散,不受限制。雖然管理員希望大家的在線交流能“扣題”并采取必要措施(Audacity, 2015),但是人們還是想說啥就說啥。如果在某個論壇的發言受到限制,他們便轉移到另一個論壇。即使有一些網站似乎想在自己的網站上整合所有的社交網絡活動,比如推特、臉譜(Facebook)和谷歌(Google),但事實上它們都難以實現目的:網上的交流不會只出現在某一個地方。網上交流可能在很多論壇同時進行,這些論壇分屬很多不同的主機;一次交流可以從臉譜轉到谷歌,甚至改為電子郵件形式繼續進行,然而仍然能夠保持其連貫性。

從教育技術的角度看,上述這些可能性迫使我們重新思考開放教育資源的設計和發布。用戶可能會尋找一個環境(由于沒有明顯的位置,因此可能無法準確找到)。他們不但會在學術領域而且還會在他們的社會和文化環境中尋找意義和參照。信息不僅僅存在于某一個物理環境中,而且還存在于超越物理環境的一系列交互之中,即存在于由很多社交網絡組成的社區之中。

學習與績效支持系統通過相關技術處理這些問題,并研發了“資源儲存網絡”(Resource Repository Network)(National Research Council Canada, 2015a)。資源儲存網絡有兩大任務,一個較為明顯,另一個相對較為隱晦:

發現和推薦與用戶興趣相關的資源,在眾多遠程資源庫檢索相關資源,并在一個用戶今后能方便訪問的地方把這些資源或它們的元數據儲存起來;

幫助用戶理解這些遠程資源的使用環境、關聯性和重要性。

相比之下,傳統上我們強調的是建設開放教育資源庫以及其可持續性,不大重視如何方便學生獲取和使用這些資源(這可能是由于我們把開放教育資源庫的主要用戶定位為教育機構和教師)。

但是,必須假以時日才能使資源儲存網絡對某一個用戶有全面了解,包括社交、學業和職業等方面的情況。資源儲存網絡使用包含因特網地址和各種遠程資源庫訪問授權的“源管理器”(source manager)。但是,由于我們把開放教育資源看作是會話中使用的詞匯,因此我們聚合了來很多地方的資源(任何地方只要有會話發生都是我們資源的來源地),比如:

社交媒體(如推特、臉譜、領英[LinkedIn]和谷歌等);

個人通信工具(如電子郵件和即時通訊);

企業工具(如Sharepoint、維基或共享目錄);

網站、RSS訂閱、開放檔案倡議倉儲、Flickr、YouTube、TED和iTunes;

學習管理系統、慕課和其他由機構開發的資源。

我們的資源來源遠不止上述這些,可以說開放教育資源幾乎是無所不在。由此可見,網上學習的資源不僅僅是教育機構提供的資源,也不僅僅是在線課程,而是存在于這些傳統教育資源領地以外的網絡世界這個廣闊天地。

資源儲存網絡的第二項任務是對系統收錄的資源進行分析。學習者,特別是初學者可能不理解某件資源的意義和重要性,尤其是在在線學習過程中經常要在大量資源里做出選擇的時候,學習者可能會無所適從。很多學者也意識到這個問題(Herr, 2007)。在傳統教育環境中,教師是學生與資源的中介,幫助學生挑選資源,但是,如上所述,網上學習是一種會話交流,因此往往聽不到這種中介聲音,學習者必須通過練習和反饋逐漸成長為熟練的網上學習者。

資源儲存網絡主要從兩個方面對收錄的資源進行分析:

結構分析:分析和提取交流信息的組成部分,比如對推特信息的結構分析包括事件、人物、地點、關系等;

語義分析:理解交流信息在具體語境的意義,辨別所用到的比喻和隱含意義、情緒、主旨、推論和內涵等。

目前,我們的資源儲存網絡正在做的是結構分析,并準備結合國家研究委員會的其他項目(比如文本分析技術[National Research Council Canada, 2015b]、情感分析[Mohammad, Kiritchenko, & Zhu, 2013]和自動翻譯)研發適合開展語義分析的技術。

資源儲存網絡通過相應的技術對發送給個人的在線交流信息進行分析,然后從信息接收者個人的角度分析和理解信息涉及哪些實體(entities),弄清實體之間的關系(見圖3)。這可能是一個周而復始、永無止境的過程。

四、知識的表征

“從教科書到課程計劃、大綱、講義、作業、測試、項目、音頻、視頻和動畫”均屬傳統開放教育資源,對于這樣的開放教育資源,我們基本上只能從保羅·弗萊雷(Paulo Freire)“銀行儲蓄式教育模式”的視角考慮學習者個人的知識和理解。此時,教育“是一種儲蓄行為,學生是儲存器(儲蓄銀行),教師是存放人(存款人)。教師像在發布公報而不是在交流,把知識存放在學生處,學生則被動地接收、記憶和復述”(Freire, 1993)。簡而言之,教師的任務是把信息傳送給學生,學生的任務則是記憶并在需要的時候予以復述。

銀行儲蓄式教育模式的最大缺點是學生只能學習教給他們的東西。他們無法將所學知識靈活應用于實際環境中,無法形成自己的理解。如同弗萊雷所言,教育最終并沒有“解放”學生,不是賦權給他們,而是剝奪他們的權力,學生是受壓迫者。“比如,如果把銀行儲蓄式教育模式應用到成人教育上,我們絕不會建議學生要批判性思考現實……銀行儲蓄式教育模式的‘人文主義掩蓋了其想把學生變成機器人的企圖,即從根本上否定學習者希望自己成為更加合格的人的‘本體使命(ontological vocation)” (Freire, 1993)。

然而,這種模式還有一個更加嚴重的后果,即建立在信息傳輸基礎上的知識觀。從其名稱所包含的“銀行儲蓄”字樣可知,這種模式認為教育即是事實的積累:從本質上講,一個人的知識可以被簡化為一長串命題(當然,必須包括規則和原理,否則他/她便無法做出復雜和非事先計劃的行為)。

從計算機科學的角度講,這是物理符號系統假說(Physical Symbol System Hypothesis)。換言之,人類的理解可以被簡單地看作是對句子和符號的運用,如同計算機程序一樣(Nilsson, 2007)。這種觀點滲透在今天的教育理論之中;把開放教育資源看作是(命題)學習載體的觀點在種種論述和理論中隨處可見(“處理”“儲存”和“工作記憶”這些開放教育領域耳熟能詳的術語便是這種觀點的佐證)。

在開放教育資源和學習資源的管理方面,銀行儲蓄式教育模式的最終目標是使學生能使用“課程圖書館”或“出版物圖書館”;學生只要閱讀這些資源,記憶這些資源,或許還把它們儲存起來,這就夠了,做其他更加復雜的事情毫無意義。

我們對知識有不同的理解,而學習與績效支持系統的設計主要是建立在這種不同理解的基礎上。圖書館存放的可能是物品和工件(artifact),相比之下,學習與績效支持系統存放的是資源儲存網絡識別的實體并把它們的元數據儲存在圖形數據庫(graph database)以方便檢索(Marzi, 2012; Neo4J, 2015)。雖然目前有一些現成的圖形數據庫引擎,但是我們一直都在開發自己的引擎以滿足我們自己的要求。

什么是圖形數據庫?圖形數據庫把各種鏈接作為最高等級優先對象進行儲存,隨時可用于任何“join-like”導向運算。訪問已經存放在數據庫的鏈接只不過是一次高效定時運算,允許用戶每內核每秒搜索數以百萬計的鏈接(Neo4J, 2015)。圖形數據庫強調的是實體之間的連接而不是實體本身。

那么,為什么要把個人的數據儲存在圖形數據庫呢?這種選擇有多方面的原因(Hogg, 2013),比如:

圖形數據庫不需要預定義實體(predefined entities)。這意味著我們不必事先知道學生需要什么;我們隨時把實體、屬性和關系添加到數據庫中;

圖形數據庫支持分布式表征(distributed representation)。這意味著把概念表征為圖形中的一系列鏈接而不是一系列獨立的句子(self-contained sentences);

圖形數據庫承認環境和關聯。比如,某人對于石膏的了解可能會影響其對歐洲城市的概念。在圖形數據庫中,概念(比如“石膏”和“城市”)是重疊的,觸發一個概念發生變化的事件也會引起另外一個概念的變化;

圖形數據庫可以在很大程度上是個人的。每一個人都經歷了一系列獨特的實體和這些實體之間的關系;雖然表征概念的符號和圖像可以是共同的,但是圖形數據庫卻蘊含這個理念:每一個人對這些概念的理解都有鮮明個性。

學習與績效支持系統的每一個用戶都有自己的圖形數據庫,儲存他們一生中所碰到的實體和關系。這個圖形數據庫不但儲存他們使用過的開放教育資源的信息,而且也包括跟他們的學習和發展有關的任何其它內容。每一個人的曲線圖,如同他們的思想和想法一樣,有自己的個性,反映的是個人的情況,屬于個人的隱私。

如此這般理解開放教育資源的使用改變了我們對開放教育資源(或者說教育資源)如何成為支持學習的資源的看法。按照目前的看法,每一個開放教育資源都是一個敘事結構(narrative structure)的組成部分,根據具體學科或技能的要求配置相關開放教育資源即可提供所需的內容。資源的“質量”體現在它能在多大程度上呈現教育內容以及刺激對與某一方法或技能相關的事實、程序或能力的記憶。

英國聯合信息系統委員會(JISC)的《開放教育資源指南》認為:“學習資源的質量通常從以下幾個方面進行衡量:① 準確性;② 作者/機構的名聲;③ 技術制作的標準;④ 無障礙;⑤ 適用性。”(JISC, 2014)但是,這個質量量規沒有哪一條衡量標準能夠獨立于其他標準存在。比如,“名聲”會因地因人而異;“技術制作”不但受到個人品位和偏好的影響,而且還受制于對無障礙性的要求。如果不能弄清這些參數的相互依賴關系,我們便無法評估一個資源在任何一條衡量標準上的“值”是多少。

我們認為根據這些標準進行推理,以此判斷某一個資源是否“質量上乘”,這種做法是不可取的(當然,我們也許能結合自己數十年的經驗推測某個資源的質量)。我們完全贊同米爾(Mill)的觀點,他說:“某個對象確實可見的唯一證據是親眼所見,某個聲音確實可聽得到的唯一證據是親耳聽到。以此類推,證明其他方面的經驗也可以使用此方法。同樣,我認為某件東西值得擁有的唯一證據是人們實際想要得到它。”(Mill, 1879)

五、開放教育資源的制作

10年前,我向經濟合作與發展組織大會提交一篇論述開放教育資源可持續模式的論文,提出開放教育資源唯一可持續模式是學生既是資源的制作者也是資源的消費者。“‘消費者即生產者模式可以支持開放教育資源的可持續發展,這種模式的資源消費者積極參與到資源的制作中。因此,更可能需要采取分權管理(如果確實需要管理的話),可能牽涉好幾位合作伙伴,也可能需要志愿者的加入。”(Downes, 2006)。典型的傳統教育模式要求學生心無旁騖地到教室或學習中心學習,集中精神學習某學科的內容,完成學業后重新開始正常的生活。但是,我們認為這種模式不可取,代價高昂。正因如此,我們啟動了學習與績效支持系統課題,旨在將學習從課堂轉移到真實的環境中,在這樣的環境下學習者需要努力達成某個目標或完成某項任務。誠如杰·克羅斯(Jay Cross)所言,“當我們為了執行或完成某項任務而需要掌握新知識或技能時便會進行非正式學習。換言之,因為誘發學習發生的是內在動力,學習者對學習的專注達到了無以復加的水平。再者,學習跟具體的情景或任務聯系在一起,因此剛學到的知識或技能可以馬上應用到實踐中”(Malamed, 2010)。

把學習置于真實的環境中進行,我們便可發現一個人的“學習環境”其實已經延伸到更大的范圍——社交網絡或社區,即溫格的“實踐社區”(Wenger-Trayner&Wenger-Trayner, 2015)。不管在什么領域,總有一些志趣相投的人結成活躍、專注的網絡,在網上交流信息和資源。這些才是真正的開放教育資源。世界上大多數學習可能是這樣發生的(這些非權威學習資源和支持服務的應用規模和普遍性值得專門研究),甚至一些開放教育運動范式(如可汗學院)也是源于此類實踐(Noer, 2012)。

開發績效支持資源不同于開發正式學習資源。學習者在有需要的時候才獲取績效支持資源,因此這一類資源必須具有方便、用戶友好和與需求相關等特點(Xin, 2014)。這意味著很多常見于傳統學習事件(learning event)中的步驟/活動(如引起注意、評價表現等)消失了。希望得到績效支持的人往往只需短時間學習,把所學到的東西馬上應用于實踐中。

在有需要的時候提供績效支持是一個四階段過程中的一個階段。這個過程的目標不是向學生提供完整的知識體系以便他們能夠記住,而是在學生求助的時候提供最有效的支持。這個過程的四個階段如下(Rosenheck, 2012):

基于情景的學習:在很早以前進行的一些模擬練習;

準備、更新、演示:在開始完成一項任務之前;

提供決定和活動支持:在完成任務過程中;

審視和反思:完成任務之后。

就個人學習而言,第四階段的審視和反思結果可以用于改進前面三個階段的活動。在這個階段,從資源的角度講有兩項重要活動:第一,仔細檢查用于提供績效支持的資源,肯定好的資源,對存在不足的資源提出改進意見;第二,審視和反思的結果為開發新資源提供依據,這些新資源反過來可以為績效支持系統所使用(如圖4所示):

從資源制作和學習的環境看,“用戶產生”有時指的是“開放式工作”(working openly)或“大聲工作”(working out loud)。“所謂大聲工作,首先必須使你的工作可見,只有這樣才可能幫助別人。當你這樣做時,即以更加開放和聯通的方式工作,你便能夠構筑一個能服務具體目的的網絡,既提高效果又享受更多的機會。”(Stepper, 2014)

我們在設計學習與績效支持系統時主要關注如何在學習者有需要的時候向他們提供獲取資源的機會并以多種媒體呈現資源,因此,大量研究圍繞推薦和挑選這兩個方面開展。比如,在設計學習對象技術時,我們的重點在于如何確保發現和重新利用學習對象(Downes, 2001)。學習與績效支持系統的學習資源挑選和推薦通過曲線圖表征的形式進行。當然,這僅是一個更加復雜過程的小部分內容。

高級分布式學習(Advanced Distributed Learning)學習個人助理(Personal Assistant for Learning)項目(United States: Department of the Army, 2015)清楚說明有效的推薦系統應該包含哪些成分:

定制的內容、透明的用戶界面和穩健的因特網連接;

跟蹤用戶體驗、修改內容和整合社交媒體;

可供整個環境分享的知識和信息;

用戶個人資料、學習特點以及提供量身定做個性化體驗的能力;

與現實世界相融合,組成混合現實學習套件包(learning suite);

適合下一代學習者的教學設計和考核原則。

由此可見,按需提供學習支持既是信息收集過程也是信息傳播過程(Regan, 2013)。我們根據由此所收集到的信息向用戶推薦學習資源,與此同時,這些信息也有助于我們開發新的學習資源。根據上述原理,學習與績效支持系統主要涉及兩項工作,以支持教育資源的重新利用和制作。

第一項是個人學習記錄(Personal Learning Record),負責收集信息并提供儲存以下個人資料的服務:

活動日志:通過與外部資源的交互而產生,作為圖形數據庫的數據元(elements)儲存,使用諸如xAPI這樣的“主語-動詞-賓語”語言從外部系統導入和輸出;

個人作品和工件檔案袋:這些是用戶的工作和學習成果,包括論文和書籍、藝術品、活動視頻和錄音、留言和交流等;

證書和成就:包括各種系統頒發給用戶的徽章,經過第三方認證或授權的各種證書和資格證明,已完成課程的成績單和獲得的各種獎勵等。

開放教育資源的制作在某種程度上可看作是按需提供學習幫助的一部分工作,如前所述,這種情況通常發生于審視和反思階段。審視和反思或許是學習支持系統所能提供的更為重要的學習干預之一,這是因為對實踐進行反思是提供反饋意見的有效手段(Jackson, 2004)。

在非正式學習的生態系統中,在線學習的內容主要得益于這些學習后(post-learning)和實踐后(post-practice)的反思,然而這些在線學習內容所形成的巨型開放教育資源“地下”儲存庫卻很少被傳統開放教育資源界所利用(和提及)。比如,在計算機程序這個領域,按需提供方法和算法建議的Stack Overflow便是一個例子,另一個重要(但卻常常被而惡語中傷)資源是WebMD。其他領域也有類似好資源的例子,包括Ask the Builder(咨詢建筑師)網站、藝術家分享交流經驗和作品的網站(比如Deviant Art([奇異藝術]網站)和黑色重金屬素食大廚(Vegan Black Metal Chef)節目等。

學習與績效支持系統的另一項工作是個人學習助理(Personal Learning Assistant)。我們目前正在使用學習與績效支持系統工具包設計這個助理,以便于捕捉各種學習體驗。我們目前使用的工具支持添加和發表注解和簡單說明。這些內容錄入一個標準界面并發表在一些相關的社交媒體平臺上。如同信息采集一樣,開發個人學習助理的捕捉和發表工具是一項持續進行的工作,也許永無止境。

使用個人和分布式學習支持系統的一個好處是學習者的學習空間不再局限于某一個學習管理系統。這種學習支持系統不但支持開放式出版/發表(這是建設學習支持資源的生態系統所必不可少的),而且還使基于外部學習系統和實際工作場所的素材制作學習支持資源成為可能。游戲界的做法便是一個很好的例子。開發人員對游戲過程進行錄制,然后或是實時直播或是視頻重播——這是游戲行業的普遍做法(Casti, 2013)。我們發現,這種做法越來越多地被用于涉及高科技而實踐性又很強的領域(如醫學領域)(Kondo & Zomer, 2014)。從推動開放教育資源系統建設的角度講,把這種做法延伸到其他領域有重要意義,開發相關的工具并提供相應的支持和幫助也具有同等的重要性。

由于人們越來越熱衷于現場錄制個人體驗,研發可以錄制和保存這些東西的個人系統顯然必不可少。但此時我們必須考慮各種道德層面的因素和個人因素(Ornstein, 2015)。目前流行的開放教育系統(如慕課)和其他在線學習與社交網絡系統出于用戶資料統計和營銷的目的采集了用戶個人數據(Leskovec, Rajaraman, & Ullman, 2015)。由于越來越多的個人體驗錄制是個人行為,錄制者理所當然可以要求擁有這些資源;雖然我們鼓勵分享,但是我們必須首先獲得相關的允許和版權許可(比如檢查資源是否按照《知識共享許可協議》的條款發布)。

六、案例分析

1. 慕課

2008年學習與績效支持系統的研究人員推出世界上第一門慕課“聯通主義與聯通知識”并對這種模式開展研究。這是第一門真正意義上的大規模公開在線課程,因為它首次將開放學習和分布式內容結合起來。這門課程首次推出便招收了來自全球各地的2,200名學習者,其中170人通過創建自己的博客和學習資源的形式參加到課程的學習中,我們的課程聚合器gRSShopper采集了這些用戶產生的資源。

當時在總結這門課程的時候我寫道:“這意味著課程內容不是存在于一個地方,而是分布于網絡各處。因此,這門課程是由眾多連接組成的,這些連接把內容串通起來形成一個網絡。我們鼓勵課程學習者增強自己的在線臨場,以進一步發展這個分布式資源網絡。課程開發者則利用一種內容集合工具把所有內容集中在一個地方。”(Downes, 2011)。

如圖5所示,這門課程的內容不是存在于一個地方,而是散見于一些服務網站上(比如Technorato博客搜索引擎、Blogger博客服務網站、Google Groups谷歌論壇、Flickr圖片分享網站等)。這使得學習者能夠創建自己的內容并把這些內容貢獻給自己正在學習的課程,極大地方便其他人發現和使用本課程的開放教育資源。必須指出,我們不必將這些資源導入課程中,我們只需提供訪問這些資源的鏈接,其他人便可以直接點擊鏈接訪問這些資源。

2. Plearn

加拿大國家研究委員會在推出慕課的初期開發了一個內部系統Plearn,即個人學習環境和研究網絡(Personal Learning Environment and Research Network)。這是一個個人學習環境原型。這項工作吸收了慕課的經驗(詳見Kop & Fournier, 2011)。Plearn對為慕課研發的聚合器進行改造以適合個人學習,同時我們還創建個人學習數據庫,并探索與學習資源交互的機制和面向網絡出版/發表的機制。

從圖6可以看出,PLearn的目的是把分布式資源網絡、制作工具和社交網絡整合在一個平臺。顯然,它的理念是課程學習者不僅僅是開放教育資源的消費者,而且還必須是這些資源的生產者。

Plearn充分表明傳統數據庫技術不能滿足個人學習需求。傳統系統運行速度太慢,無法滿足互聯互通環境下的學習,尤其是面對非結構化(unstructured)數據更是如此,因為此時屬性以字段值對(field-value pair)而非表格列的數據元形式分配給對象。

3. 法語國家國際組織的慕課REL

法語國家國際組織(Organisation internationale de la francophonie)旨在推動法語國家在教育、科技和文化等方面的交流。它的成員國中有很多是非洲撒哈拉沙漠和撒哈拉沙漠以南的國家,向這些地區提供教育機會意義重大。2013年,在加拿大蒙克頓舉行的會議上(Downes, 2013),該組織決定通過開發開放教育資源擴大這些國家的教育機會,并委托蒙克頓大學(Université de Moncton)和加拿大國家研究委員會聯合開發一門慕課。

這門課程于2014年3月至5月推出,歷時10周,其內容和一個分布式郵件列表由我們自主研發的慕課管理系統gRSShopper進行管理,另外還有280人在臉譜關注本課程。課程所有內容均按照知識共享許可協議免費發布,以提高資源的重新利用率,甚至在無法直接通過因特網訪問本課程的地方也能夠使用這些資源。課程學習情況令人滿意,法語國家國際組織目前正在考慮2016年再次舉辦一期的學習。

4. 樞密院辦公室學習徽章

莫茲拉(Mozilla)提出“數字徽章”概念作為詳細反映學習經歷和成就的一種機制。這個徽章計劃使用一種共享的技術標準,支持在在線環境中展示徽章(比如Mozilla Backpack網站)。這些徽章可以由任何人頒發,也可以在社交網絡和博客網站展示。

為了促進公共領域對非正式學習的認可,加拿大樞密院辦公室(Canadian Privy Council Office)使用Moodle和Mahara創建了一個徽章頒發系統。然而,儲存在一個安全環境的徽章不可能向公眾展示。國家研究委員會利用原先研發的用于在安全環境內外提供學習支持的技術,開發了一個系統,這個系統允許將在安全環境中獲得的徽章安全地在這個環境以外展示。

七、結束語

本文介紹了加拿大國家研究委員會“學習與績效支持系統”課題正在研發的個人學習環境,闡述了如何使用這個學習環境以最有效地發揮開放教育資源支持個人學習的作用。因為這些學習資源是為由課程參與者形成的相互連通的網絡所準備的,即課程參與者能發現、分享和利用這些資源,因此,它們已經不僅僅是供學習和消費的教育資源,它們成為了會話對象(conversational object),如同組成句子的詞匯一樣,課程參與者用這些資源(會話對象)創建共同社區和環境,給這些對象賦予更加具體和情景化的意義。

因此,對開放教育資源的理解不能只停留在理解其內容的層面。如同上文喬姆斯基的句子結構分析和推特信息元數據分析的例子所示,一個學習對象的結構包含文本和媒體成分、使用和重新使用情況,以及使用環境。例如,要了解某個資源在課程中發揮什么作用,我們必須知道誰分享了這個資源、在哪門課程分享以及一起分享的還有哪些資源等。

我們在開放學習資源的聚合、解構和表征等方面富有經驗,因此我們堅信應該把課程內容看作是由相互關聯的對象組成的一個網絡,為此我們選擇以圖形數據庫形式呈現這些對象。另一方面,會話對象普遍具有非文本(non-textual)和非表征性(non-representational),因此我們把知識理解為一個由微內容(microcontents)組成的亞符號(subsymbolic)網絡,而不是通過物理符號系統體現。學習與績效支持不應該僅僅提供事實性的知識或指導學生學習某一本參考書的某些內容,而是應該盡可能傳授真實環境下的實際操作經驗。

[參考文獻]

[1] Allen, J. (2014). Anatomy of a Tweet. Retrieved from Flickr.

[2] Audacity. (2015). README: Please stay on topic. Retrieved from Audacity Forum.

[3] Casti, T. (2013). How to record video game footage for YouTube. Retrieved from http://mashable.com/2013/10/02/youtube-video-game-footage/#nyAjZCglfuqV

[4] Dash, A. (2007). Cats can has grammar. Retrieved from A Blog About Making Culture: http://dashes.com/anil/2007/04/cats-can-has-gr.html

[5] Downes, S. (2001). Learning objects: resources for distance education worldwide. IRRODL, 2(1). Retrieved from http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/32/378

[6] Downes, S. (2006). Models forsustainable open educational resources. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/ceri/36781698.pdf

[7] Downes, S. (2011). CCK08 - The Distributed course. Retrieved from https://sites.google.com/site/themoocguide/3-cck08---the-distributed-course

[8] Downes, S. (2013). MOOC et REL. Retrieved from http://www.downes.ca/presentation/309

[9] Ernest, P. (1993). Conversation as metaphor for mathematics and learning. Proceedings of BSRLM Annual Conference, (pp. 58-63). Manchester. Retrieved from http://bsrlm.org.uk/IPs/ip13-3/BSRLM-IP-13-3-13.pdf

[10] Freire, P. (1993). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum Books. Retrieved from http://www2.webster.edu/~corbetre/philosophy/education/freire/freire-2.html

[11] Gagné, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). Principles of Instructional Design. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich. Retrieved from https://canvas.instructure.com/courses/825820/files/29808484/download

[12] Herr, N. (2007). How experts differ from novices. In The Sourcebook for Teaching Science. Jossey-Bass. Retrieved from http://www.csun.edu/science/ref/reasoning/how-students-learn/2.html

[13] Hildreth, P. M., & Kimble, C. (2002). The duality of knowledge. Information Research, 8(1). Retrieved from http://www.informationr.net/ir/8-1/paper142.html

[14] Hogg, A. (2013). Whiteboard it - the power of graph databases. Computer Weekly. Retrieved from http://www.computerweekly.com/feature/Whiteboard-it-the-power-of-graph-databases

[15] Jackson, P. (2004). Understanding the experience of experience: a practical model of reflective practice for Coaching. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 2(1): 57-67.

[16] JISC (2014). Quality considerations. Retrieved from https://jisc.ac.uk/guides/open-educational-resources/quality-considerations

[17] Kondo W, &Zomer, M.T. (2014) Video recording the Laparoscopic Surgery for the Treatment of Endometriosis should be Systematic!. Gynecol Obstet (Sunnyvale), 4(4):1-5. Retrieved from http://www.omicsonline.org/open-access/video-recording-the-laparoscopic-surgery-for-the-treatment-of-endometriosis-should-be-systematic-2161-0932.1000220.php?aid=26080

[18] Kop, R. &Fournier, H. (2011). Connecting the dots: Facilitating quality learning in a PersonalLearning Environment through Educational Research. Retrieved from http://www.slideshare.net/Ritakop/kopfourniercanadianinstitutedistanceeducationresearchple

[19] Leskovec, J., Rajaraman, A., & Ullman, J. (2015). Mining of Massive Datasets. Retrieved from https://www.coursera.org/course/mmds

[20] Malamed, C. (2010). Informal Learning: An interview with Jay Cross. Retrieve from http://theelearningcoach.com/elearning2-0/informal-learning-an-interview-with-jay-cross/

[21] Marzi, M. D. (2012). Introduction to Graph Databases. Chicago Graph Database Meetup. Retrieved from http://www.slideshare.net/maxdemarzi/introduction-to-graph-databases-12735789?related=1

[22] McCulloch, G. (2014). A Linguist Explains the Grammar of Doge. Wow. Retrieved from The Toast: http://the-toast.net/2014/02/06/linguist-explains-grammar-doge-wow/

[23] Melcher, M. (2008). [CCK08] First impressions. Retrieved from https://x28newblog.wordpress.com/2008/09/06/cck08-first-impressions/

[24] Milekic, S., & Weisler, S. (n.d.). Syntactic Ambiguity. Retrieved from Theory of Language: CD-ROM Edition: http://language-theory.pl/language629.html

[25] Mill, J. S. (1879). Utilitarianism. London: Longman, Greens and Co.

[26] Mohammad, S. M., Kiritchenko, S., & Zhu, X. (2013). NRC-Canada: building the state-of-the-art in sentiment analysis of Tweets. Proceedings of the seventh international workshop on Semantic Evaluation Exercises. Retrieved from http://www.saifmohammad.com/WebDocs/sentimentMKZ.pdf

[27] National Research Council Canada. (2015a). Learning and Performance Support Systems. Retrieved from National Research Council Canada: http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/collaborative/lpss.html

[28] National Research Council Canada. (2015b). Text analytics. Retrieved from National Research Council Canada: http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/text_analytics.html

[29] Neo4J. (2015). What is a Graph Database? Retrieved from Neo4J: http://neo4j.com/developer/graph-database/

[30] Noer, M. (2012). One Man, One Computer, 10 Million Students: How Khan Academy Is Reinventing Education. Retrieved from http://www.forbes.com/sites/michaelnoer/2012/11/02/one-man-one-computer-10-million-students-how-khan-academy-is-reinventing-education/

[31] Nilsson, N. J. (2007). The Physical Symbol System Hypothesis: Status and prospects. LCNS, 4850. Retrieved from http://ai.stanford.edu/~nilsson/OnlinePubs-Nils/PublishedPapers/pssh.pdf

[32] Ornstein, C. (2015). When a patients death is broadcast without permission. Retrieved from http://www.propublica.org/article/when-a-patients-death-is-broadcast-without-permission

[33] Regan, D. (2013). The Training and Learning Architecture: Infrastructure for the Future of Learning. Retrieved from http://www.slideshare.net/damonregan/regan-tla-infrastructureforfutureoflearningsintice2013

[34] Roschellel, J., & Teasley, S. D. (1995). The construction of shared knowledge in collaborative problem solving. In C. O. (ed), Computer supported collaborative learning (pp. 69-97). Springer Berlin Heidelberg. Retrieved from http://umdperg.pbworks.com/f/RoschelleTeasley1995OCR.pdf

[35] Rosenheck, M. (2012). Mobile Performance Support: Design Principles. Retrieved from http://www.cognitiveadvisors.com/resources/mobile-performance-support-design-principles

[36] Stepper, J. (2014). The 5 elements of Working Out Loud. Retrieved from http://johnstepper.com/2014/01/04/the-5-elements-of-working-out-loud/

[37] Stewart, B. (2015). Scholarship in abundance: influence, engagement & attention in scholarly networks. Dissertation Defense. Retrieved from http://www.slideshare.net/bonstewart/scholarship-in-abundance

[38] UNESCO. (2013). What are Open Educational Resources (OERs)? Retrieved from UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/

[39] United States: Department of the Army (2015).The ADL Initiative is to develop a Personal Assistant for Learning (PAL) for effective, personalized learning content and/or job performance aids that can be accessed from multiple devices/platforms. Retrieved from http://www.dgmarket.com/tenders/np-notice.do?noticeId=11570769

[40] Warmoth, A. (2000). Social Constructionist Epistemology. Retrieved from Sonoma State University: http://www.sonoma.edu/users/w/warmotha/epistemology.html

[41] Wenger-Trayner, E. &Wenger-Trayner, B. (2015). Introduction to communities of practice: A brief overview of the concept and its uses. Retrieved from http://wenger-trayner.com/wp-content/uploads/2015/04/07-Brief-introduction-to-communities-of-practice.pdf

[42] Xin, C. H. (2014). Performance Support: more than just training. Retrieved from http://elearningindustry.com/performance-support-more-than-just-training

收稿日期:2015-12-02

定稿日期:2016-01-12

作者簡介:史蒂芬·道恩斯(Stephen Downes),加拿大國家研究委員會(National Research Council of Canada)高級研究員,慕課始創者之一。

譯者簡介:肖俊洪, 汕頭廣播電視大學教授, Distance Education (Taylor & Francis)期刊副主編,System: An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics (Elsevier)編委。

責任編輯 池 塘