瑣碎哲學

從去年年底一直延續到春節以后的宋冬個展“剩余價值”,名字看上去像是引用了馬克思對于資本主義經濟結構描述的重要概念“剩余價值”,但語意卻與宋冬所希望表述的完全不同,宋冬的靈感來源是日常生活中被使用過甚至就要被廢棄的物品。

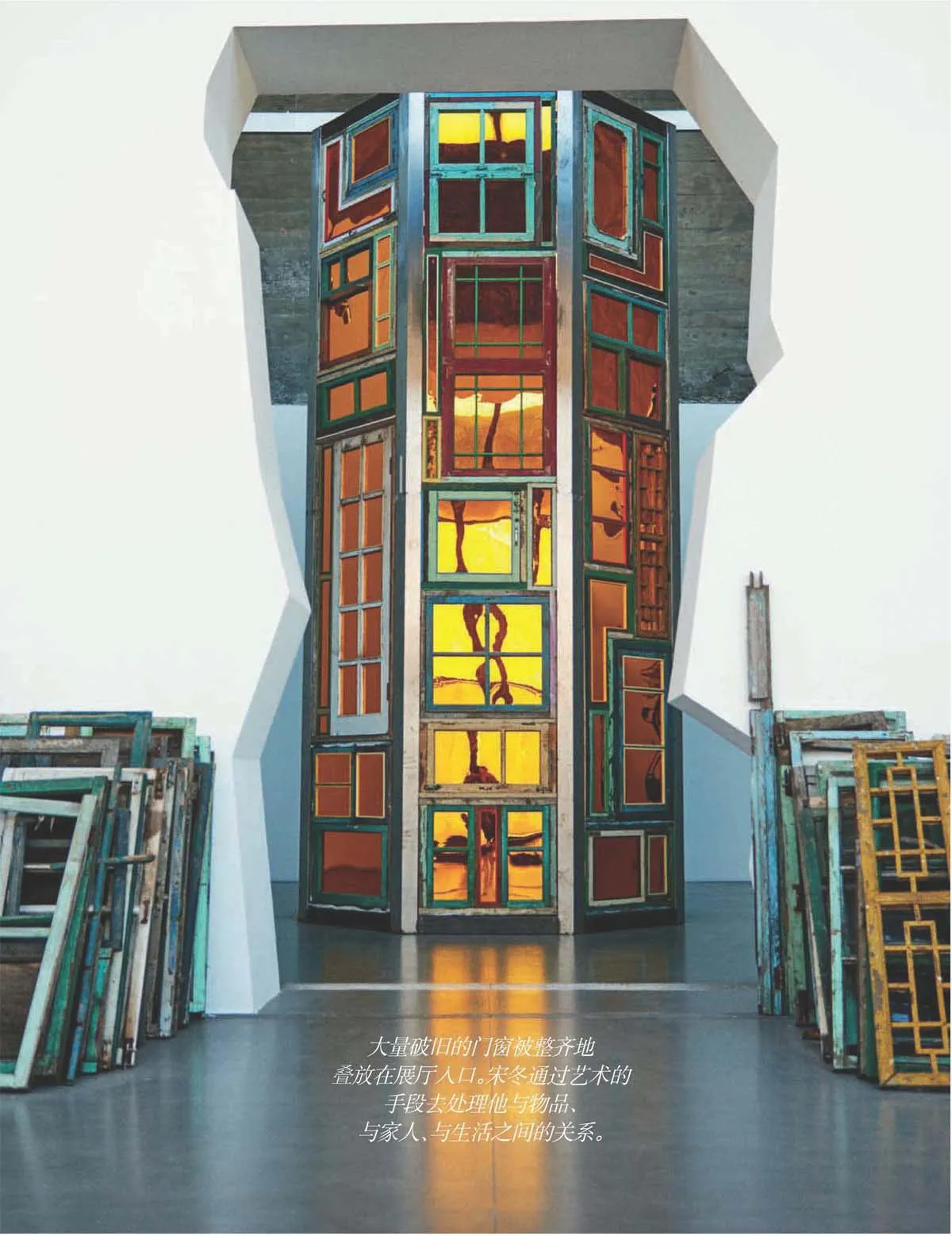

走進展廳,大量破舊的門窗被整齊地疊靠在展廳入口的兩側,木質的斑駁和金屬的銹跡都在訴說著門窗廢棄的現狀,這種以一定數量經過精心排列所形成的秩序感,營造了日常用品的實用性氣氛。在這次展覽中“無用之用”“無為之為”兩個系列里,一組是將廢棄的大衣柜摔碎,再用同樣的廢料依勢而建,另一組是使用廢棄的門窗,與以往不同的是,宋冬再次將門窗組合形成閉合的幾何體,透過門窗,我們可以看到其中隱藏的白菜、煤炭,再尋常不過的物件成了藝術表達的出口。而“草圖”系列是通過一張張安靜且如玉的瓷板,記錄了從廢棄物經歷被標注尺寸、上釉且到被記錄其在重新燒制過程中的耗損過程,這種來自數據的直觀,是宋冬所希望表達的“剩余價值”。

生于1966年的宋冬,從1990年代初便開始從事行為、錄像、裝置、攝影、觀念繪畫和戲劇等多媒介的當代藝術創作。在他的早期創作里,持續的行為發生和無結果的狀態成了某種顯性的特征。作為土生土長的北京人,胡同中的生活經驗就是宋冬童年的一部分。那種生存空間的擁擠和他童年生活的5.6平方米小屋有關,同時又屬于1960年代生人的溫熱記憶——生活物質的極度匱乏。宋冬的創作和他對家庭的認知有著密切聯系,他把自己內心對家庭生活的理解轉化成藝術創作中最重要的一條線索。

1995年開始,宋冬堅持《水寫日記》,用毛筆蘸清水在同一塊石頭上記日記,并延續至今。對宋冬而言,連續一個動作22年已經成為他的一種生活方式。“那塊石頭是我從大自然中借來的,它已成為我身體外唯一屬于我自己的東西,我可以在上面寫任何話而毫無顧忌。在我離開這個世界后,我的后人會將那塊石頭還給大自然。”

1996年,宋冬先后在北京天安門廣場、后海實施行為藝術作品《哈氣》,他匍匐在北京冬季寒冷的地面上,一點點朝著地面哈氣,直到形成一層薄薄的冰層,然后離開。冰化成水,水汽散去后不留下一絲痕跡。水過怎能不留痕?這種看似有著“非暴力不合作”式的行為,恰恰反映了宋冬深刻的個人思考,和“虛”、“無”相關。

父親離世對宋冬造成了巨大的影響。盡管此前,宋冬曾創作過以投影的方式追憶父親的作品,但這種悲痛無法被化解。宋冬的母親在父親離世后,用積攢雜物的行為排解內心的悲傷,雜物堆積的加劇占滿了家中的每個角落。宋冬從不解到最終與母親對話,并將母親昕積攢的一萬多件日常物件搬到展廳中,形成了他的作品《物盡其用》。這也是由作品形成與母親的溝通和展覽產生的交匯,幫助他與母親一同釋放情感上的悲痛。

《物盡其用》的創作讓宋冬開始關注社會底層的生活,宋冬從《窮人的智慧》中看到了機智、狡猾、周旋和無奈,像是從“挫折感”而產生的“創造力”,好像普通人在無奈中調動出的潛在能力,在日常生活中爆發出的非凡創造力,從而獲得實際生活和心理上的愉悅感和價值感。宋冬開始思考“抽象現實主義”,從現實生活中抽象和提煉出更為本質的認識,于是有了佩斯北京的“剩余價值”。有人說從《物盡其用》、《窮人的智慧》到《剩余價值》,是宋冬的三部曲,而宋冬說,這并非是自己明確的規劃,而是在一點點的推進中自然形成的。

采訪過程中,女兒一直陪在宋冬身邊,埋頭做著自己的事兒。宋冬坦承,自己曾和父親間有代溝,也曾試圖去填平,但后來發現如果沒有代溝,自己就成了父親那一代人、那座山。面對女兒,他一直在主動架橋,女兒開始到了叛逆的年齡,希望能鼓勵她的叛逆,讓她找到一種屬于自己的價值觀。“當然,這是以法律和生命為底線的。”