人生玩家

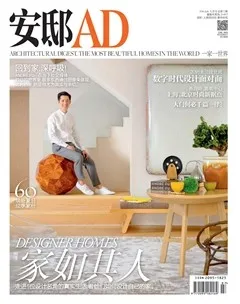

如果說藝術是把自己和這個現象世界優雅地聯系起來,Benjamin Travis Wood的方式就是做建筑設計,只是相比那些明星建筑師,他并沒有絕對在乎建筑的美學或詩性之類的形式感,他的方式是深深地人世,這也是為什么那些商業地產商喜歡他的原因——深諳人性與利益。

Ben對待這個新家也是一樣的態度,著眼點一定不是簡單的采買,所有物件都是從搜集材料開始,經過各種搭配、組合、定制、修改、返工,用足了時間、人工和材料,經由手作用心完成的。如此,每樣東西都經過了一次關系的建立的過程,而最終成為這個家的一部分,成為主人生活的一部分。

人們之所以迷戀手工感,往往是迷戀人與物件之間深深的介入感,期待與之建立一種長久、溫暖的關系。Ben在近期一次公開演講中說道,“人是生來被愛的,東西是拿來使用的。但在消費社會,剛好倒了過來。收回你的生活,把時間用來創造,而不是去消費。”創造物件,還是消費物件,在Ben看來是兩種生活態度的選擇。他選擇前者,并在其中自得其樂。

于是,九星建材市場、北京路五金店、東臺路半真半假的古董市場,甚至花鳥魚蟲市場都是他最愛光顧的地方。在工作中一直需要思考設計的商業空間,在生活中卻是避之不及,這也是在工作室里,他不把自己的建筑作品掛在墻上的原因,“那將會是一個災難”。而在這個新家里的藝術品,主題不是關于城市和建筑,就是關于女人。

一個男人16歲青睞的姑娘類型和5歲時鐘愛的玩具,大概到老也不會改變。在這個年近70的單身漢的玩具名單里,排在第一位的永遠是飛機。他習慣隔段時間就從上海回美國的農場飛上幾次,“開車是二維的,開飛機則是三維的,這種經驗使得我做建筑設計的時候,仿佛能夠從圖紙走進我設計的空間里,清清楚楚地知道每一個角落的樣子”。

上海新天地是Ben在中國的成名之作,當時50歲的他正處在一個建筑師精力和經驗的高峰階段,他非常清楚新天地的設計意圖,以及對他個人和整個城市的意義。作為一名在劍橋(據說是人均讀書數量最多的城市)和波士頓(充滿自由與開放精神的城市)生活多年的美國人來說,上海這座發展中的城市所提供的巨大機遇,之于愛冒險的他是不可抗拒的誘惑。之后他搬來上海定居,與新天地的開發商合作了一系列的“天地”。盡管有時會被認為是建筑改造專家,他的興趣卻從來都不在修舊如舊的建筑保護上,“小而美的建筑組成的建筑群,著重設計出高質量的公共空間,一直是我的喜好。如果需要解決高密度的問題,請設計高高瘦瘦的建筑,沒有人喜歡像我這種身材的姑娘吧?設計瘦高的建筑不是什么難事兒,請把街道美美地留出來,這里才是發生艷遇的地方”。在他眼里,新天地的魅力在于為Spontaneous Happiness(即興的快樂)提供了空間。

Ben最不能忍受的就是單調,對于設計師喜歡把空間全部涂成白色的做法,在他看來是缺乏想象力的方式。他總是盡可能想辦法獲得豐富——一層起居室里,用了多種顏色,但大部分都不是“室內系”的,他選擇的都是“建筑系”的——那些用在建筑外立面的顏色。

不僅如此,起居室里的那面墻也是建筑垃圾的再生。伴隨他生活了十幾年的街區,最后一個地塊正在拆遷,“這些石庫門住宅建筑美麗異常、保存良好,完全有成為上海頂級豪宅的潛質,很可惜就要被一片千篇一律的高層住宅區所取代”。憤慨之余,直到有一天,他發現一個收建筑垃圾的人攢了幾百塊廢棄的綠色門牌,隨即把它們全部買了下來。這些城市拆遷的遺存,在他的創意之下,變成了起居室的一面背景墻——復興路142號、吉安路190號、自忠路123號、海倫路241號……滿滿一墻城市的碎片。“我們生活在城市里,城市也活在我們的身體里,”Ben說,“驚喜在于,我發現夜晚的時候,這面墻竟是‘夜光’的。”城市需要更新,時代隨之改變。家的更新自然也帶著對生活更新的期望。

結束了一天的工作,Ben會步行到自己的DR Bar(DesignResources,設計資源)里喝一杯,他是這家酒吧無可替代的“海明威”式的靈魂人物,DR Bar也給Ben提供了很多素材。往往工作之外的生活,才是人生的豐富所在。