香港 落地為安

從聲名顯赫的Wellesley女子文理學院畢業后,主修藝術史、設計藝術和英文的FionaKoturSA馬薩諸塞州轉戰到紐約發展,成為一名時尚設計師。憑借卓越的才華,她很快就在Ralph Lauren和Gap等品牌旗下謀得了設計席位。2002年,隨著從事金融業的丈夫TbddMarin在香港有了新的發展機會,Fiona也帶著一堆行李和兩個兒子一起來到了這座被譽為“東方之珠”的繁華都市。地域的變遷和家庭的責任,不但沒有令她放棄自己的事業,反而成了她新的設計源泉。之前多次對中國的造訪讓Fiona信心十足,適時地成立了自己的配飾公司。2004年,Fiona在九龍的一間倉庫里發現了不少有些歲月的織錦面料,以此為契機,Kotur品牌誕生了,出品由這些織錦面料打造的復古晚宴包。而現在,你在世界很多地方都能看到Kotur的包袋和鞋履。

Fiona將自己明亮輕快的工作室設立在香港西區。那是一片特別具有本土生活特色的地域,唐樓界定出街道的寬度,兩側空中晾曬在窗外的各色衣物如旗幟一般在風中飄揚,新開的藝廊比鄰著肉包和蛋撻飄香的街邊小店,中藥鋪里裝著燕窩、海馬、鹿茸的藥柜也在周圍寺廟飄出的煙火氣中兀自散發著馨香。Fiona和Todd有一天在附近散步時,忽然意識到如果想給自己和如今的4個孩子打造一個家,沒有比這里更完美的地方了。他們喜歡這種接地氣的傳統風情,也一直希望在孩子們的成長記憶中,能有一個原汁原味的香港。

11年前初到香港時,他們住在太平山附近的高層公寓中。那里聚集著一片時尚、精致而柵欄重重的豪宅,也擁有俯瞰維多利亞港的優越視角。“我們就是想嘗試一種不同的生活,比起住在空中樓閣,我們更想住進這座城市里。”一次,他們恰巧路過一棟破舊的6層唐樓,它源于i960年代,破敗的陽臺無精打采地掛在外立面上。還有幾個房間仿佛已被時間冰凍,斑駁的綠色墻紙、塞滿煙頭的煙灰缸,在一張覆滿厚厚灰塵的桌子上,甚至還有一臺老式的手動打字機。整個大樓看起來很令人氣餒,但他們已經對這個地理位置深深著迷。找到唐樓的主人花了不少時間,但Fiona和Tobdd還是設法買下了這棟建筑。隨后在當地建筑設計師AlexanderStuart的幫助下,老唐樓變成了他們夢想中的六居室新家。

如今,一家人對這棟改建的唐樓珍愛有加。主人的4個兒子——15歲的Rex、14歲的James及9歲的雙胞胎兄弟George和Wvatt一直在雙語學校學習,因而都能說一口流利的普通話,東方文化和美國文化在他們腦海中也是齊驅并重。兩個年長的男孩經常坐MTR地鐵進行城市漫游,滑板在手,去探索某座遙遠公園中的單板U形場地或籃球場。若親友來港游玩,雙胞胎兄弟也能當導游,帶著訪客穿過大大小小的露天集市,砍價也不在話下。他們的舅舅還曾親眼看到戴著大耳機、穿著熒光色Nike鞋的James給一個推著小車擠過狹窄人行道的老奶奶讓路,隨后再幫她拾重物,一切都是那么的自然。

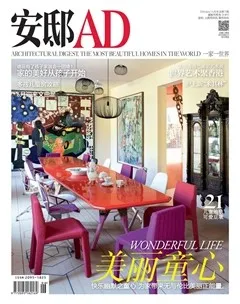

房子的內部被設計成一個典雅的時尚天堂,Fiona源自她英國母親SheilaCameraKotur的設計天賦在這個家中展現無遺。Kotur女士是位時尚插畫師和室內軟裝設計師,在她的曼哈頓公寓和位于英國伯克郡的18世紀鄉村別墅里,英國油畫、Cowtan Tout織物和Staffordshire雕像構建起一種混合了時尚與經典的英式浪漫。家中雖然奢華,卻從不會令人感受到那種刻意炫耀所帶來的拘謹。

但是那樣精致、浪漫的英式風格可經不起4個精力超群的小伙子們的合力“摧殘”(媽媽所就讀的Wellesley女子學院里最激烈的運動是羽毛球,這點一直是兒子們的笑料)。因此,Fiona還需要探索出適合這個大家庭的裝飾風格,對此她的產品供應商們做出了不少貢獻。大多數家具都是香港制造,面料卻來自紐約。Fiona請來為她的包袋產品做金屬配飾的手藝人,手工制作了20枚黃銅銀杏葉,嵌入了門廳處的水磨石地板,而鯊魚皮框的裝飾鏡則來自菲律賓一家她常用的手工作坊。在讓她能夠避開吵鬧的孩子們享受片刻安靜的衣帽間,墻面上包裹了手繪著中式傳統花樣的絲綢,那位繪畫師是她在上海的相識,一家三代人都在從事這種工藝。

還有一部分家具是通過海運從美國來到香港的,所幸途中只有為數不多的幾件受了點傷——起居室中那把RonArad設計的Well Tempered鋼椅就是其中一件。“修好是不可能了,”Fiona笑道,“所以我們現在把它叫作Ill-Tempered鋼椅,一家人還是很愛它。”

整個家里彌漫著一種剛中帶柔的氣息,就像拳擊手們避讓對方擊打時的靈敏狀態。“我們有4個男孩,家就不能裝飾得太金貴。”Fiona如此道來她的經驗之談。雖然孩子們知道不能隨便亂靠書房中那張珍貴的克萊因色YvesKlein古董桌,也知道不能在客廳中巨大的Jansen棕櫚樹形落地燈附近玩球,但在這個家中,和他們的父母一樣,他們始終被歡迎做個最真實的自己。