食用植物油中鄰苯二甲酸酯類的污染的風險分析與控制

◎劉秀清

(黑龍江省食品藥品檢驗檢測所,黑龍江 哈爾濱 150088)

鄰苯二甲酸酯類(下稱塑化劑)種類繁多,常用的品種主要是苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二異丁酯(DINP)和鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)。塑化劑在工業上被廣泛用作高分子材料助劑,在塑料加工中添加塑化劑可使其柔韌性增強、易加工。其分子結構類似荷爾蒙,被稱為“環境荷爾蒙”。在環境中殘留的微量塑化劑經由食物鏈進入體內,會形成假性荷爾蒙,傳送假性化學訊號,并影響本身體內荷爾蒙含量,進而干擾內分泌原本機制,造成內分泌失調[1],若長期食用可能引起生殖系統異常、甚至造成畸胎、癌癥的危險,存在較高的安全風險。

基于塑化劑對的危害性,國家規定了3種常用塑化劑的限量標準,即DBP≤0.3 mg/kg、DEHP≤1.5 mg/kg、DINP≤9.0 mg/kg,相關監管部門已將其作為風險因子進行監測。對2014-2015年檢測的235批次的植物油樣品檢測結果進行了統計,結果表明,共有49批次樣品超過了國家限量標準,超標率高達20.8%。因此,本文對塑化劑污染途徑及風險進行了研究。

1 檢測方法的確立

目前測定塑化劑的方法主要是氣相色譜-質譜法[2],國家標準《食品中鄰苯二甲酸酯的測定》(GB/T 21911-2008)中前處理采用凝膠制備凈化系統,但因該系統部分管路等為塑料材質,可能帶來二次污染。為盡量避免在測定過程中的二次污染問題,在實際測定中采用了《出口食品中鄰苯二甲酸酯的測定》(SN/T 3149-2012)的樣品處理方法,即樣品處理采用乙腈提取,氮吹干后用甲醇溶解冷凍2 h后離心用于測定。

2 樣品中塑化劑殘留量檢測結果與分析

2.1 植物油中塑化劑留量水平

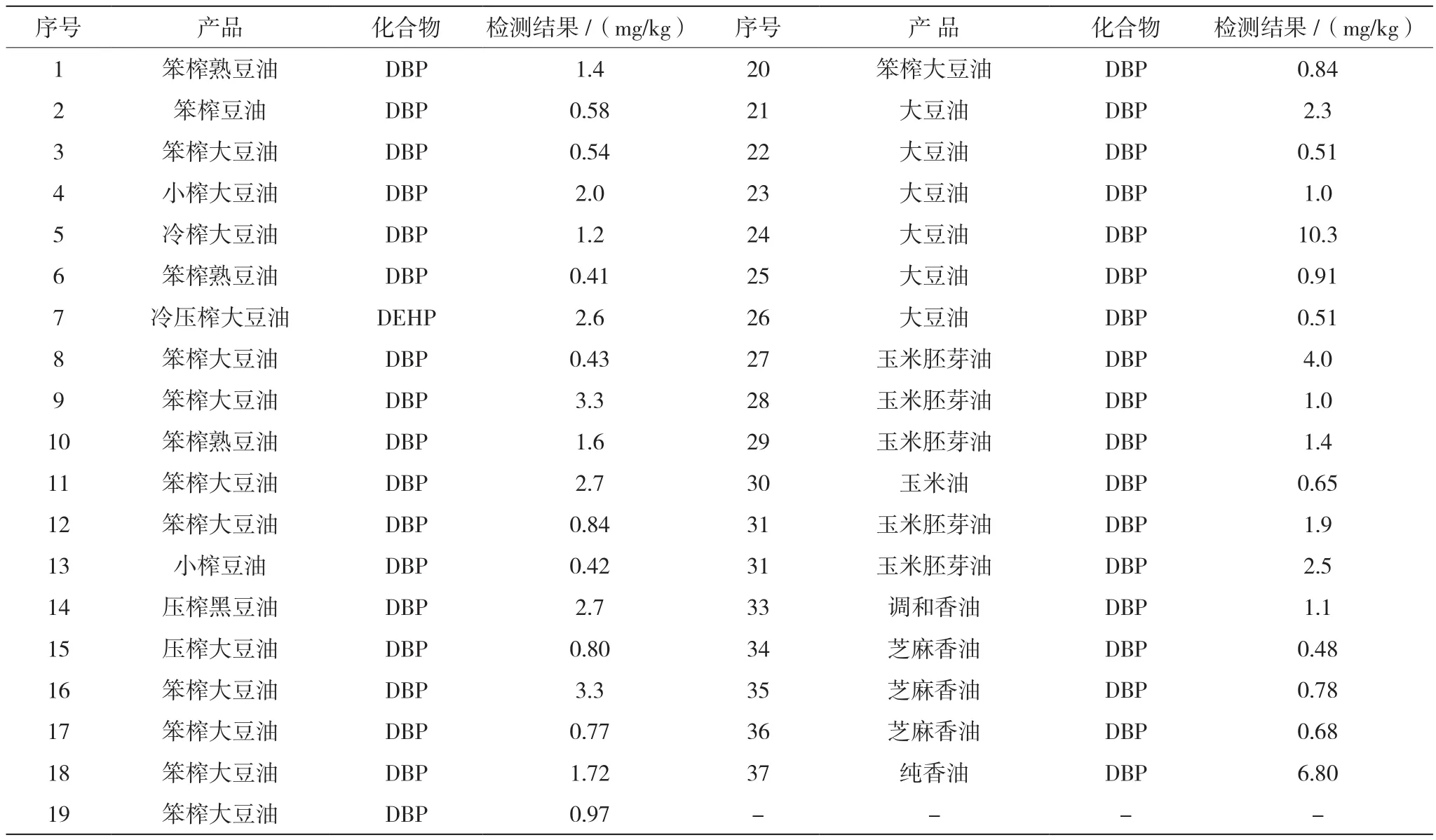

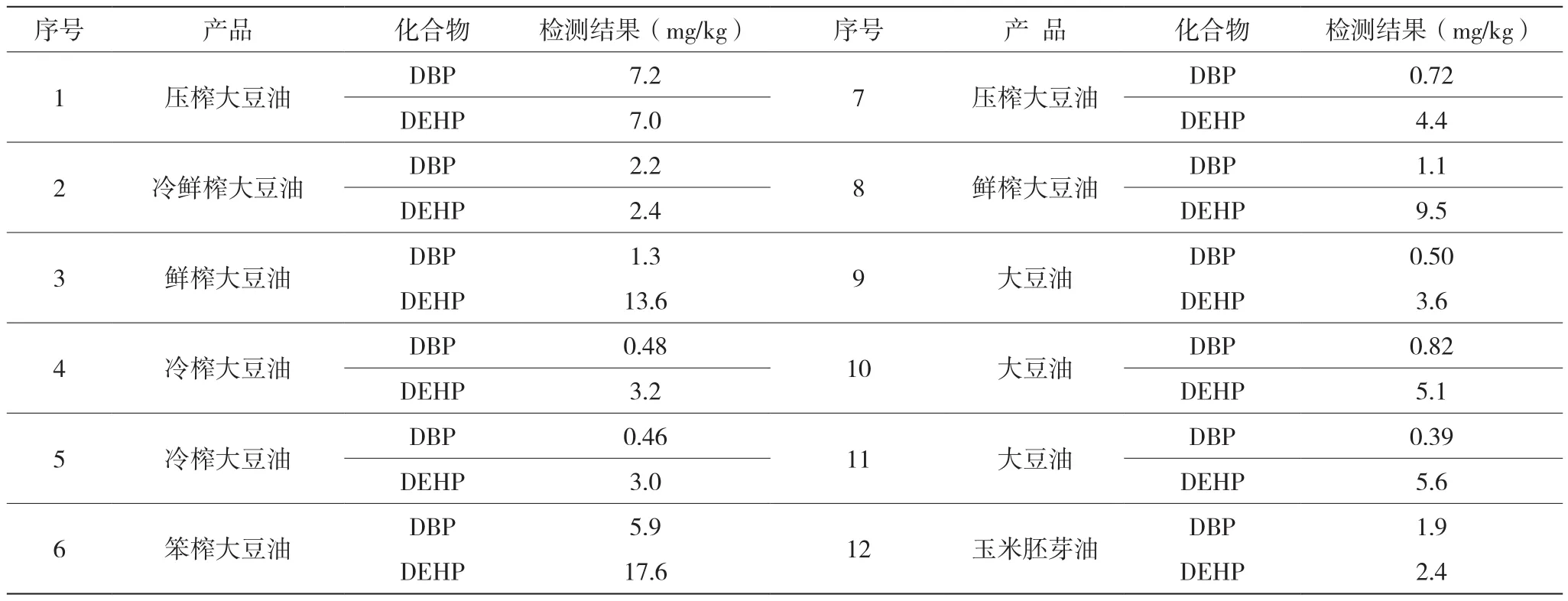

通過對235批次植物油的檢測,塑化劑超過國家限量標準的樣品為49批次,超標率達20.8%。其中37批次檢出的為一種塑化劑超標,見表1;其他12批次的產品同時檢出兩中塑化劑超標,見表2。

表1 食用植物油塑化劑檢測結果超標樣品統計表

表2 食用植物油同時檢測出兩種塑化劑結果統計表

表2結果表明,12批次同時檢出DBP、DEHP超標的樣品中,除1批次為玉米油外,其他11批次產品全部為大豆油,且8批次為壓榨大豆油。由此可看出,壓榨大豆油的塑化劑污染最為嚴重。

2.2 食用植物油中塑化劑殘留檢測結果與分析

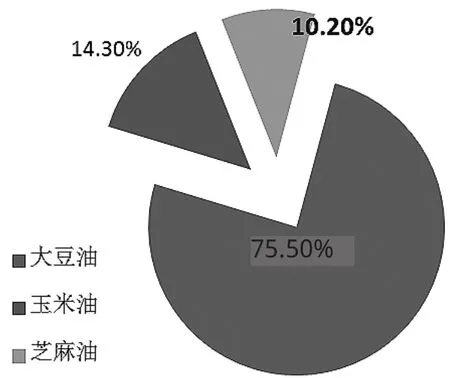

通過對超標的49批次植物油進行統計可看出:大豆油的塑化劑污染最為嚴重,不合格樣品達37批次,其中壓榨大豆油28批次、浸提大豆油9批次,占總不合格產品75.5%;尤其以壓榨大豆油不合格率最高,占不合格大豆油的75.7%;其次是玉米油塑化劑超標為7批次,占不合格產品的14.3%;芝麻油5批次,占不合格品的10.2%。從不合格項看,除1個壓榨大豆油產品檢出DEHP不合格外,其他48批次產品全部檢出DBP超過限量標準,最低值為0.4 mg/kg,是限量值的1.3倍;最高值為10.3 mg/kg,是限量值的34.3倍。13個批次檢出DEHP超過限量標準,檢出最低值為2.4 mg/kg,是限量值的1.6倍;最高值為17.6 mg/kg,是限量值的11.7倍,且其中有12批次產品中同時檢出了DBP、DEHP超標。

由此可看出,在所檢測的3種植物油中都出現了塑化劑超標的問題,其中大豆油尤為嚴重。大豆油加工工藝的不同對塑化劑的污染存在顯著差異,傳統壓榨方式生產的大豆油其塑化劑污染最為嚴重,占整個大豆油超標樣品的70%以上,特別是在12批次兩種塑化劑同時超標的樣品也是以壓榨大豆油居多。

從塑化劑超標的種類來看,DBP的超標最為嚴重,其次為DEHP,而DINP則全部未檢出。

3 食用植物油中塑化劑污染來源分析

為查清食用植物油中塑化劑污染途徑,對部分的企業進行實地調查,調查發現,塑化劑污染主要與加工工程中與包裝大量使用塑料材質的管道、容器有關。

3.1 原料中塑化劑污染途徑

農業上大量使用塑料薄膜導致的塑化劑環境污染所帶來的遷移問題、采用編織袋等塑料材質的包裝盛放榨油原料并進行長期儲藏等可能帶來的污染是原料中塑化劑污染的主要來源。

3.2 加工過程中塑化劑污染途徑

大豆油壓榨企業一般采用冷壓榨的方式,在原料預處理、壓榨制坯、甚至輸油管道等都有使用塑料材質的情況。如果這些材質中含有塑化劑,在與油脂接觸時就會因塑化劑的溶解遷移而進入油中,從而導致植物油的塑化劑污染。這也是塑化劑超標的重要來源。

3.3 包裝儲運中塑化劑污染途徑

絕大多數小包裝的植物油采用塑料桶包裝。自2011年臺灣發生塑化劑事件以來,國家政府有關部門加大了監督力度,企業對此也極為重視。特別是大型加工企業對盛放油的塑料桶加強了塑化劑的檢測,以確保不含有塑化劑,從而大大降低了風險。但對采用傳統壓榨工藝的大豆油生產企業而言,由于大都規模較小,管理水平、生產工藝較差,對塑料包裝材料中是否含有塑化劑的把關存在一定難度,從而增加了使用含有塑化劑的塑料桶風險,成為塑化劑污染的重要途徑之一。本次統計的檢測結果也可看出該類企業的突出問題。另外對采用大包裝的鐵桶,如果采用了含有塑化劑的塑料內蓋也可造成塑化劑的污染,成為塑化劑的污染途徑之一。

4 風險分析與控制

4.1 風險分析

從食用植物油塑化劑殘留統計結果可看出,塑化劑超標較為嚴重,超標率高達20%以上,所帶來的風險突出。如圖1所示,每天都大量食用的大豆油存在的食品安全風險更加突出。特別值得注意的是有12批次的產品上述兩種塑化劑同時超標,由于同時存在時的毒性具有疊加效應,其風險更大,此種情況也主要出現在大豆油中。

圖1 3種食用植物油塑化劑殘留超標率占比圖

4.2 預防塑化劑污染的控制措施

基于食用植物油中塑化劑殘留安全風險的問題,根據其污染的主要途徑,應重點對大豆油的生產等各環節的塑化劑污染途徑加以控制。首先應確保接觸原料與產品等的各環節使用的材料不含有塑化劑,如包裝原料的編織袋、包裝成品油的塑料桶和大包裝的塑料內蓋等;其次對生產過程加以控制,如榨油過程中盡量避免使用塑料制品(特別是壓榨工藝),各類管道也盡量采用不銹鋼材質。若使用塑料材質,應驗證不含有塑化劑成分后方可使用。

5 結論

首先確立了檢測食用植物油檢測的前處理,即直接用乙腈提取后吹干,在用甲醇溶解后上機測定,從而避免了全處理可能帶來的交叉污染,造成誤判。通過對235批次食用植物油中塑化劑測定結果的統計,檢出塑化劑超標的樣品共49批次,超標率達20.9%。其中大豆油檢出超標率最高,占超標率的75.5%,且主要是壓榨工藝生產的大豆油。在檢測的3種塑化劑中,以DBP超標率最多達48批次;其次為DEHP有13批次產品超標;而DINP全部未檢出。

通過對現場調查,其污染途徑主要來自于生產過程與產品包裝材料所使用的含有塑化劑的塑料制品,部分原料采用的塑料編織袋等都有可能成為塑化劑的污染來源。其中壓榨工藝生產中所使用的塑料材質管道、裝坯料的塑料材質的材料等也是重要的污染源。生產過程中可通過更換不銹鋼材質的管道從源頭上控制污染。對確需塑料材質的容器等時應驗證確認不含塑化劑后方可使用,從而從源頭上杜絕塑化劑的污染途徑。

參考文獻:

[1]姚衛蓉,俞 曄,閻 微.食用油中鄰苯二甲酸酯污染物的測定方法及其污染程度研究[J].中國油脂,2010,35(6):38-41.

[2]王 碩,王 琨,朱華平,等.氣相色譜-質譜法檢測食用油中的鄰苯二甲酸酯[J ].食品研究與開發,2010(9):127-130.