內蒙古干旱區沙化土地治理與沙產業技術研發與示范

文 汪季 蒙仲舉 黨曉宏

內蒙古干旱區沙化土地治理與沙產業技術研發與示范

Desertif i cation of Land in Arid Areas of Inner Mongolia Governance and sand Industry Technology Development and Demonstration

文 汪季 蒙仲舉 黨曉宏

1.目的意義

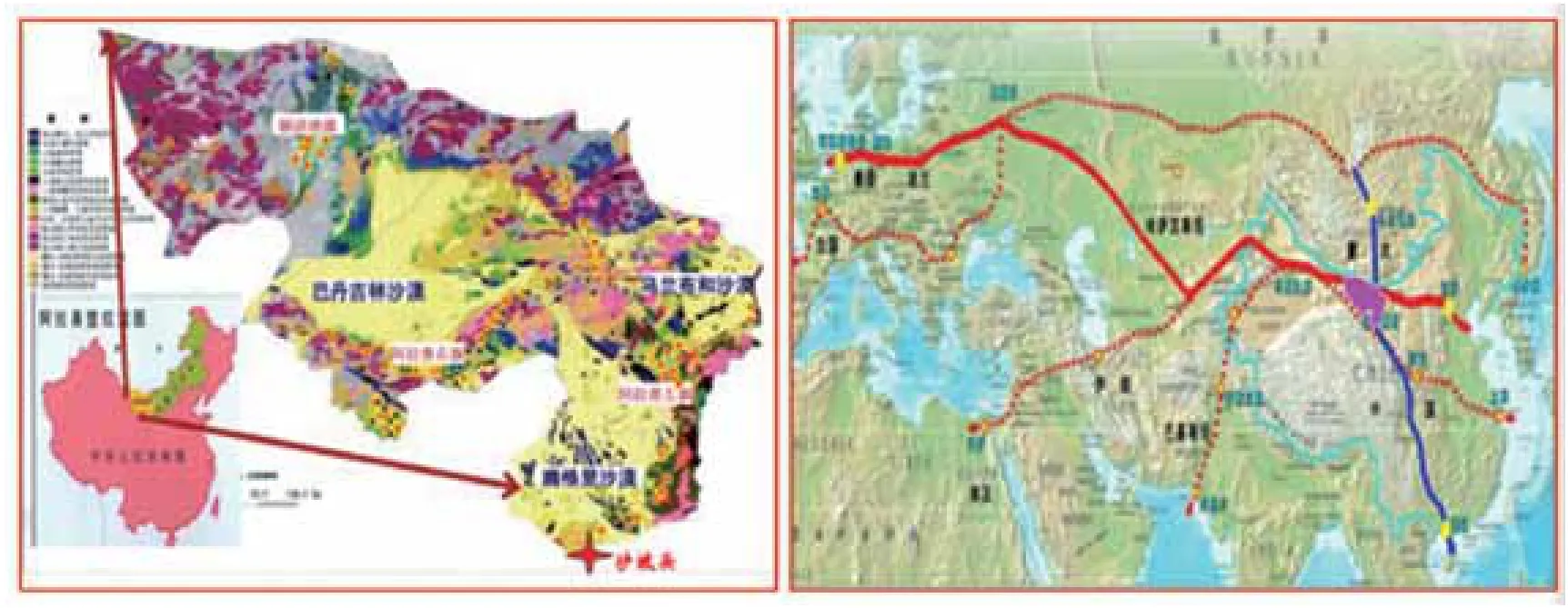

以阿拉善為主的內蒙古干旱荒漠區集中了巴丹吉林、騰格里、烏蘭布和三大沙漠,是我國沙塵暴主要源區,是“兩屏三帶”生態安全戰略格局“北方防沙帶”重點區域;阿拉善處在絲綢之路經濟帶和中俄蒙經濟走廊的重要通道東西向“北京-內蒙古-甘肅-新疆-中亞-西亞-歐洲”與南北向“重慶-四川-陜西-寧夏-內蒙古-蒙古-俄羅斯-歐洲”兩大通道的交匯處。

阿拉善盟沙化土地面積達22萬平方公里,占總面積的80%以上。土地沙化對綠洲、鹽堿湖區、黃河等造成巨大危害,影響中國北方生態屏障建設、穩邊固邊和當地經濟社會發展。

發展沙產業對于保護和改善當地生態、促進農牧民就業增收具有重要意義。但當地沙產業存在資源利用不合理、產業技術落后、產品科技含量低等問題。

因此,急需開展內蒙古干旱荒漠區沙化土地驅動機制、治理技術和沙產業產品研發,通過科技創新發展沙產業逆向帶動沙化土地治理,支撐引領北方風沙區生態建設和社會經濟和諧發展。

阿拉善盟戰略地位

2.總體目標

闡明沙化土地形成機制與演變趨勢,提出干旱荒漠區沙化土地治理關鍵技術,研究干旱荒漠化地區特色沙生植物分布特征,探尋沙產業發展的限制因素,評價沙產業發展的潛力,形成退化荒漠植被保護、恢復技術,特色沙生植物篩選、保護、繁育、保存技術及健康產品研發等生態產業技術,創新沙產業發展模式,構建基礎研究-技術研發-產業發展三位一體的沙化土地綜合治理技術體系,為北方風沙區沙化土地綜合治理、典型區域沙產業發展和區域資源、環境、經濟、社會和生態文明的協調發展提供理論依據、技術支撐及示范經驗。

3.研究內容

(1)針對典型沙化土地形成動力、動態過程及生態影響的科學問題,研究區域沙化土地時空格局特征,闡明沙化土地的形成機制和演變趨勢。

(2)針對荒漠植被演變與穩定性維持機制的科學問題,研究典型植被群落退化機制、固沙植被群落穩定性及評價指標體系,形成退化植被恢復技術并示范。

(3)針對內蒙古干旱荒漠區資源稟賦與沙產業發展耦合關系的科學問題,開展區域沙產業發展的水資源承載力和特色沙生植物產業發展的潛力評估與規劃布局研究。

(4)針對綠洲、鹽堿湖、沿黃沙漠等典型沙害區的環境保護需求,研發與集成生物、工程等措施相結合的沙化土地綜合治理技術體系并示范。

(5)針對特色沙生植物保護、開發及沙產業發展需求,研發沙生植物種質資源篩選、保護、繁育技術,開發健康相關產品;開展生態光伏農牧業關鍵技術的試驗示范。

4.經費預算

項目總經費8200萬元,其中國撥專項經費3000萬元,自籌經費5200萬元。

5.科研團隊及基礎

研究團隊由內蒙古農業大學汪季教授擔任首席專家,由中科院寒旱所、過程所等7家研究所,北京林業大學、內蒙古農業大學等6所大學,蒙草抗旱、億利資源等7家企業組成。依托“生化工程國家重點實驗室”等7個國家重點實驗室、4個省部級重點實驗室、17個野外臺站,1個院士專家工作站。研究團隊包括荒漠化防治、自然地理、恢復生態、中醫藥、生化工程等學科專業背景的中青年學術骨干,其中80%以上具有博士學位,40%以上為高級職稱。

項目團隊參與了“特種生物資源開發利用技術”(2012AA021702)等相關“863”3項、“973”5項、國家自然科學基金20余項等,具有扎實的前期研究基礎。參與企業在特色沙生植物資源利用、生物醫藥、生態光伏、生態農牧業等方面有良好的產業示范基礎。

堅實的科研基礎

先進齊全的科研設備和基地

6.預期效益

(1)科學、技術、產業預期指標

① 揭示內蒙古干旱荒漠區沙化土地形成和演變機理;明確影響特色沙生植物生長發育的關鍵限制因子,繪制阿拉善地區特色沙生植物地理分布圖,提出特色沙生植物產業發展的空間優化方案。

② 項目可能產出內蒙古干旱荒漠區沙害防治綜合技術6 項;荒漠退化植被更新改造及結構優化技術4 項;構建優質肉蓯蓉、鎖陽、黑果枸杞等種質資源篩選、繁育、保存技術體系5 項,灌木飼料加工及優化配方技術1 項,特色沙生植物健康相關產品生產技術4 項,光伏農牧業為一體的生態光伏產業與防沙技術體系2 項。

③ 形成基礎研究—技術研發—產業發展三位一體的沙化土地綜合治理技術體系1 項;建立烏蘭布和生態沙產業示范區、及沙漠綠洲旅游景區300 平方公里,使項目區人均年收入超過2萬元。

(2)科學價值

預期研究成果對揭示內蒙古干旱荒漠區沙化土地的形成機理及其時空分布特征,認識阿拉善盟沙產業發展的資源稟賦,確定特色沙生植物產業化發展的限制因子,對促進區域乃至更大范圍沙化土地治理,保障我國西北地區生態安全,解決沙生植物產業化發展中的關鍵共性技術難題,實現區域可持續發展具有重要的理論與實踐意義。

沙漠邊緣的濕地

(3)生態效益

研究結果可直接服務于當地的防沙治沙實踐,促進區域植被恢復、保護植物多樣性、減小土壤風蝕強度、抑制風沙入黃危害、改善我國西部干旱地區的惡劣生態環境,促進沙區的生態、生產和生活環境進一步好轉。

(4)經濟效益

項目通過沙生植物的種質資源保護與開發、沙產業技術創新與集成,將有效促進特色沙生植物的種植和加工業,形成資源建設與加工利用的良性循環,提高土地資源的集約程度,促進項目區農、牧、藥等行業生產由粗放經營向集約經營轉變,為當地經濟的可持續發展奠定堅實的基礎,促進社會穩定和經濟繁榮。

項目擬開展的技術示范及基地建設,有利于變資源優勢為經濟優勢,實現資源的優化配置,促進產業培育與成長,為實施可持續發展戰略奠定堅實的基礎。烏蘭布和沙漠沙產業示范區的建設,預計2020年可實現總產值10億元,將為恢復區域生態功能、提高當地居民生活水平、實現可持續發展社會經濟總目標做出巨大貢獻。

(5)社會效益

項目擬產出成果可有效改善沙區生產、生活和生態環境條件,為社會主義新農村建設,實現精準扶貧和生態文明建設提供強力科技支撐。

烏蘭布和生態沙產業示范區建設可為當地群眾提供直接就業崗位1.35萬個,為實現充分就業做出貢獻。同時,示范園區建設將帶動相關行業(如運輸業、商業等)的發展,有力的推動區域社會經濟的可持續發展。

本項目的實施,可吸引一批穩定的科研團隊進入內蒙古干旱荒漠區開展沙化土地治理與沙產業技術研發與示范,帶動相關企業投入到相關科學技術研究中來,構建集科學研究與技術示范應用為一體的科研隊伍,提高當地科研能力;同時,通過技術培訓,提高廣大農牧民的生產技術水平,促進區域社會經濟的發展。

本文作者單位:汪季(內蒙古農業大學沙漠治理學院),蒙仲舉(內蒙古杭錦荒漠生態定位觀測研究站),黨曉宏(中央與地方共建風沙物理重點實驗室)