永龍隧道巖土工程問題及對策

李承海,林永貴

(廣州市市政工程設計研究總院,廣東 廣州 510060)

永龍隧道巖土工程問題及對策

李承海,林永貴

(廣州市市政工程設計研究總院,廣東 廣州 510060)

永龍隧道遇到三個典型巖土工程問題:一是在隧道淺埋暗挖偏壓段,二是在隧道從下部通過水塘段,三是在隧道穿越斷層破碎帶。對此三個巖土工程問題進行分析,并介紹其處理對策。

淺埋暗挖隧道;圍巖分級;斷層破碎帶;設計施工

0 引言

永龍隧道位于廣州市蘿崗區,是連接永和大道與廣汕路的城市山嶺隧道。隧道為分離式雙向6車道,設計速度60.0 km/h。隧道左線長1 865.00 m,右線長1 619.00 m,隧道單洞開挖最大寬度約18.00 m,最大高度12.50 m,拱形斷面約170 m2,隧道內凈寬16.70 m,凈高7.70 m。

永龍隧道在設計及施工過程中遇到較為典型的巖土工程問題有三個:(1)在隧道淺埋暗挖偏壓段,同一個斷面內圍巖存在上半斷面軟弱、下半斷面巖體完整堅硬,即“上軟下硬”,如何設計及施工;(2)隧道從下部通過水塘段,如何應對處理;(3)隧道穿越斷層破碎帶,如何處置。針對以上巖土工程問題,本文介紹有關處理對策。

1 淺埋暗挖偏壓段巖土工程分析及對策

該工程左線有約300 m的淺埋暗挖段,根據《公路隧道設計規范》(JTG D70—2004)計算該工程淺埋隧道分界深度[1]Hp=30.0 m。隧道頂最小埋深僅為8.0 m(0.48D)。根據勘察資料顯示,淺埋暗挖段地層巖性上部主要為花崗巖殘積土及全風化或強風化巖石,下半部為中微風化巖石,中微風化巖石飽和抗壓強度大于30 MPa。該處隧道還位于山坡偏壓地段。該處典型地質剖面見圖1。

圖1 淺埋暗挖段地質剖面圖

淺埋暗挖段隧道頂部圍巖級別為V級,土質遇水易軟化崩解,土質松軟,人工可開挖;隧道掌子面以及部分地段掌子面中下部為堅硬的中微風化巖石,需采用爆破開挖。對于該淺埋暗挖隧道段的“上軟下硬”巖土問題,工程設計及施工中需要解決兩個重點問題:一是做好洞頂支護措施,避免由于措施不當產生塌方,該處為淺埋段,塌方嚴重會引起冒頂;二是下部堅硬巖石爆破開挖時,需避免振動過大引起上部支護的松動。鑒于該巖土條件,采用的應對措施主要有:

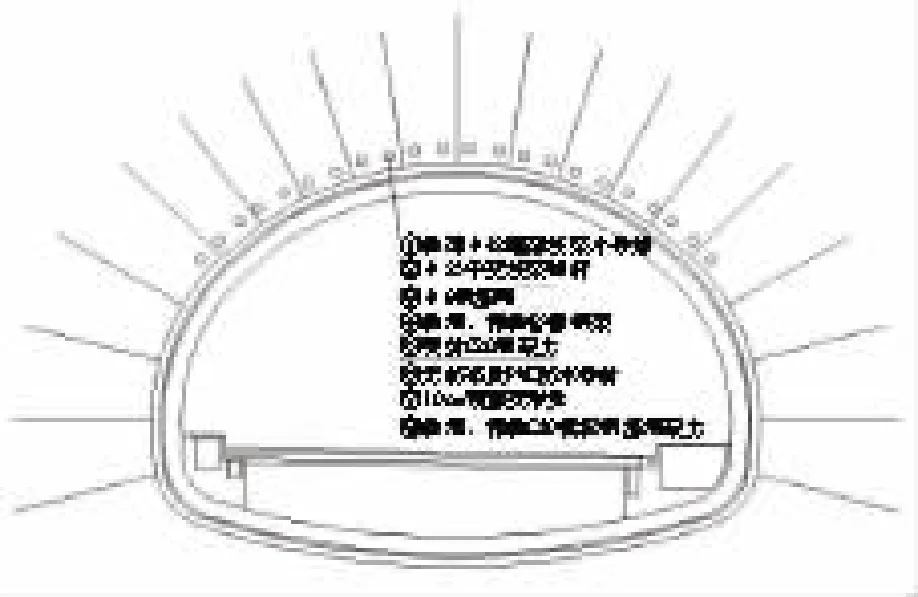

(1)預加固、強支護

按V級圍巖進行初步襯砌支護設計。具體步驟是:除洞口外的淺埋暗挖段先采用超前小導管對圍巖進行注漿加固,隧道拱部120°范圍內設置小導管,小導管采用42熱軋鋼管(壁厚4 mm),長度3.5 m,環向間距0.35 m,縱向間距2.25 m,搭接長度大于1 m,外插角為6°~10°,注水泥漿;其次,施工25中空注漿錨桿,L=4.5 m,間距采用0.7 m×0.5 m;接著鋪設8雙層鋼筋網,網格間距150 mm×150 mm;然后,在拱墻、仰拱位置采用型鋼拱架支撐,鋼拱間距500 mm,初步襯砌最后噴射C20混凝土,厚300 mm。具體詳見圖2。

圖2 淺埋暗挖段初襯支護設計圖

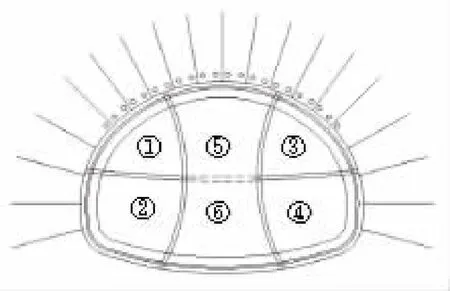

(2)分部開挖方案

采用上下雙側壁導坑法施工,按以下步驟開挖:①開挖左側導坑上臺階→②開挖左側導坑下臺階→③開挖右側導坑上臺階→④開挖右側導坑下臺階→⑤開挖中間上部核心土→⑥開挖中心下臺階。相關順序詳見圖3。

圖3 上下臺階雙側壁導坑法開挖工序圖

(3)微震動控制爆破技術

由于本次開挖斷面中存在“上軟下硬”現象,故為減少對襯砌支護的影響,本次采用微震動控制爆破技術,即采用手風鉆鉆孔,淺孔分層分步臺階爆破開挖,小型挖掘機挖裝。爆破施工中采用微差起爆技術嚴格控制單響藥量,降低震動效應的影響達到減震目的。爆破施工中注意起爆順序和方式,即通過掏槽先創造良好的自由空間,沿自由面順序起爆,減少對后排炮孔的阻擋作用,達到一定的減震目的。利用人造預裂縫(帶)或隔震槽來減少爆破影響。在爆破過程中進行震動監測。

(4)加強拱頂下沉以及隧道圍巖周邊監控量測。

隧道開挖施工過程中加密監控量測間隔時間,及時跟進反饋監測數據。

該淺埋段圍巖監控數據顯示,圍巖穩定后進行了二次襯砌,以上綜合應對措施妥當。

2 隧道從下通過水塘的巖土工程分析及處理對策

隧道左線里程Zk1+760~Zk2+080西側連續分布3口水塘,面積共約25 000 m2,水深約2.00~7.00 m,總水量約10萬m3。該處巖土條件主要是:隧道斷面位置位于中風化巖層中,隧道頂部為第四系花崗巖殘積土、全風化和強風化巖,隧道圍巖級別以IV為主,局部III和V級;該段由于基巖裂隙發育,本次在水塘附近進行多孔抽水試驗,抽水試驗表明,水塘水與基巖裂隙水存在水力聯系。鑒于以上巖土條件,本次采用以下對策。

(2)預注漿處理。為防止涌水同時加固圍巖,本次進行預注漿處理。為了確保達到注漿效果,采用洞內全斷面帷幕注漿止水加固措施。開挖過程中若發現有透水現象,則采用雙液漿(水玻璃-水泥雙液漿)進行注漿處理。

(3)短進尺、弱爆破。

(4)做好監測預防措施。施工過程中密切關注隧洞滲水及透水情況,水塘處派人進行監測,若發現緊急情況,必要時排干水塘水。經調查,該3口水塘僅作為魚塘使用,可以暫時性排干塘中水。因此,要求隧道施工在進入受水塘水影響范圍(Zk1+700~Zk2+150)時若發生水量無法封堵或水量巨大時,可以將水塘中水排干,待隧道結構施工完成后,恢復水塘水。

過魚塘隧道段除局部滲水較嚴重外,通過以上措施基本保障施工順利完成。

3 穿越斷層破碎帶的巖土工程分析及處理對策

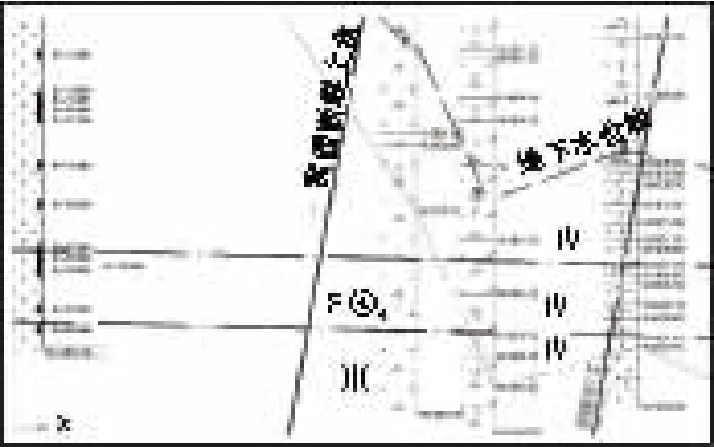

勘察資料顯示永龍隧道左線里程Zk2+620、右線里程Yk2+585附近揭露窩園斷層,斷層走向NW-SE,傾向SW,傾角70°~80°,斷裂帶寬度60~80 m。斷層破碎帶由碎裂巖組成,灰色及灰白色,母巖為花崗巖,碎裂(碎粒)狀結構,巖石經強烈構造作用呈角礫片理化,角礫呈定向排列,巖石具有不同程度硅化現象,在鉆孔深度范圍內尚無法揭穿。斷層帶的主要巖土地質條件分述如下:

(1)圍巖軟硬不均。斷層具有多期活動性,在構造作用下造成巖體呈鑲嵌結構,而且巖石軟硬不均。自穩能力較差,容易形成掉塊或塊體坍塌。根據現場測試以及地質分析評定斷層破碎帶處隧道圍巖等級為IV級,分布范圍約100 m。

(2)地下水較豐富。由于受斷層作用影響,斷層帶巖石裂隙發育,而且場地位于山坡位置,地勢較低,為地下水賦存及運移通道,地質勘察資料顯示鉆進過程中發生全漏水現象,通過在斷層帶鉆孔中進行的三次不同水頭高度的注水試驗,計算斷層帶基巖的滲透系數為0.329~0.479 m/d。

隧道穿越斷層破碎帶的典型地質剖面圖詳見圖4。

圖4 斷層破碎帶地質剖面圖

鑒于以上巖土條件,隧道支護開挖需要解決兩個問題是:一是隧道開挖的圍巖穩定性問題;二是隧道地下水防排措施。相應的對策如下:

(1)按IV級圍巖并適當加強措施進行支護設計。加強超前支護。為了增加圍巖的穩定性,采用超前注漿小導管對圍巖進行注漿加固。隧道拱部120°范圍內設置小導管,小導管采用42超前注漿小導管支護,長度3.5 m。環向間距0.35 m,縱向間距2.25 m,搭接長度大于1 m,外插角為6°~10°,注水泥漿;其次施工25中空注漿錨桿長度4 m,間距0.7 m× 0.75 m。接著鋪設8鋼筋網,網格間距200 mm× 200 mm;然后在拱墻、仰拱位置采用型鋼拱架支撐,鋼拱間距 750 mm;初步襯砌最后噴射 C20混凝土。

(2)雙側壁導坑法施工、短進尺、弱爆破,封閉掌子面。采用雙側壁導坑法開挖施工,按以下步驟開挖:①開挖左側導坑→②開挖右側導坑→③開挖中間上部核心土→④開挖中心下臺階。相關順序詳見圖3。

(3)施工時應先打設超前探孔作為超前泄水鉆孔,并可探明前方地質條件,開挖過程中對局部漏水地段的圍巖注水泥漿(或水玻璃-水泥雙液漿)封閉。

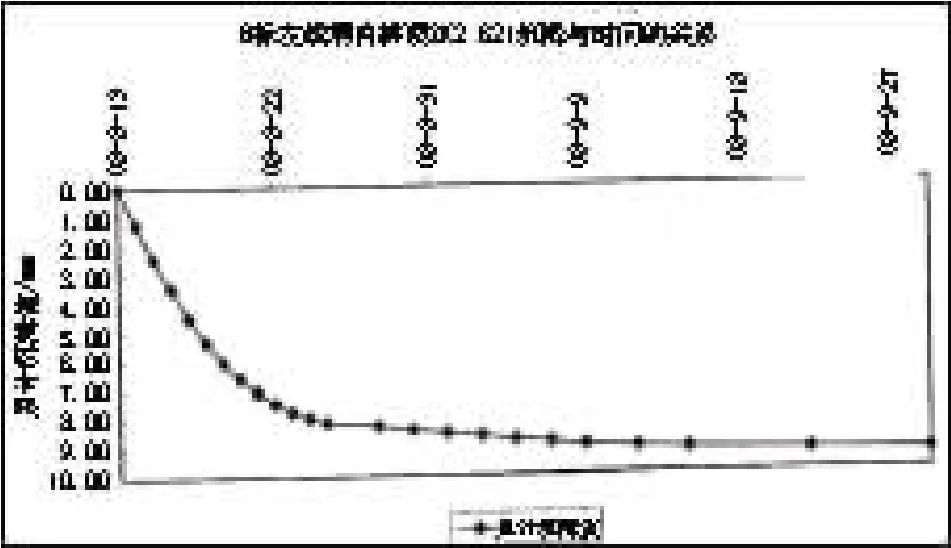

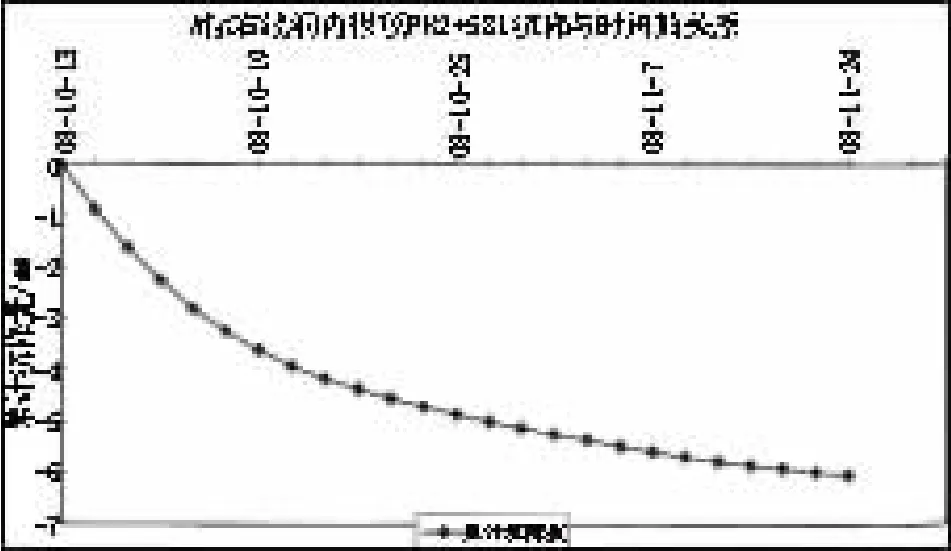

(4)對左線里程Zk2+620、右線里程Yk2+585進行隧道拱頂下沉量以及隧道周邊收斂變形進行監控量測,有關量測詳見圖5~圖8。監測結果顯示:隧道拱頂沉降逐步發展而且可控,與預期基本相符;隧道周邊收斂變形有突變現象發生,在發生突變時進行動態設計[2],在隧道周邊加密注漿錨桿及型

圖5 Zk2+621拱頂沉降與時間關系圖

圖6 Zk2+619隧道周邊收斂與時間關系圖

圖7 Yk2+581拱頂沉降與時間關系圖

鋼拱架,后期監測結果顯示隧道周邊收斂變形趨于穩定。

圖8 Yk2+587隧道周邊收斂與時間關系圖

4 結語

(1)該隧道工程已順利完工并通車,本文中介紹的隧道巖土問題及相應對策可作為開展類似工程借鑒參考。

(2)隧道應做好必要的地質勘察工作,并根據具體地質條件采用合適的支護設計及開挖方案。

(3)隧道應貫徹動態設計理念,通過施工中反饋的監測信息,及時調整支護措施,保障隧道施工安全和結構穩定,并且做到措施經濟合理。

[1]JTG D70-2004,公路隧道設計規范[S].

[2]錢家歡.土力學 [M].南京:河海大學出版社,1995.

U455

B

1009-7716(2016)05-0245-03

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2016.05.068

2016-02-18

李承海(1977-),男,福建莆田人,注冊土木工程師(巖土),主要從事巖土工程勘察設計工作。