地雷:葉企孫的咒語

詹谷豐

我少年時代的文化娛樂生活中,只有《地雷戰》《地道戰》兩部戰火紛飛的黑白電影。

那個時代,還沒有發明“抗日神劇”這個名詞,一個少年也分不清政治與歷史的因緣,我只是覺得日本軍隊兇殘愚笨,中國抗日軍民聰明勇敢。尤其是地雷,電影用人物和情節將它的威力放大到了原子彈的程度。

我對地雷的全部認識通過民兵游擊隊的智慧留在了腦海中。一個淺薄少年對殺敵武器的興趣只在于娛樂,而與它本質上的科學技術遠隔千里。

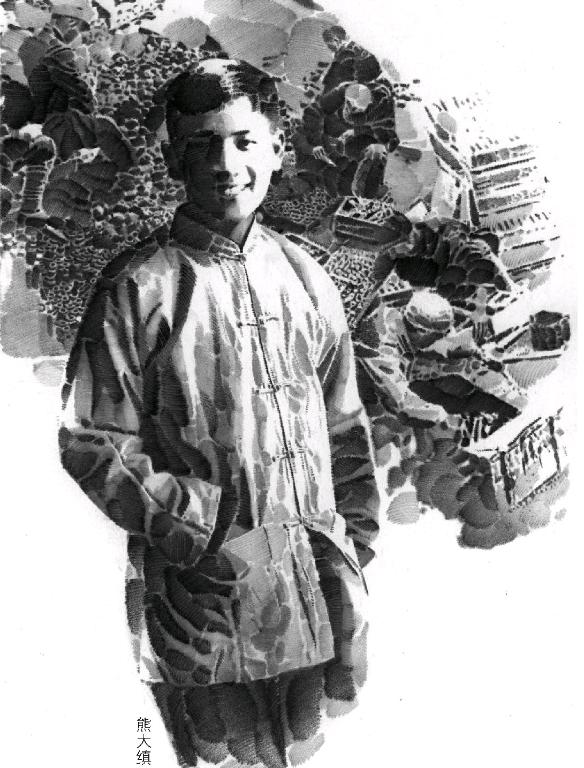

葉企孫和他的學生熊大縝,在我成為一個能夠獨立思考的人之后,徹底顛覆了我對地雷的認識。

葉企孫的人生命運,注定與一顆地雷交集。

“七七事變”前的那些晚上,葉企孫在校園里看他的學生熊大縝教吳宓教授騎自行車。葉企孫是一個旁觀者,他不需要用自行車這種工具代步。他一個人生活,經濟條件寬裕,是清華園里最早擁有私人汽車的名教授。

侵華日軍的槍聲,剎住了吳宓教授歪歪扭扭的自行車輪子;而清華大學,則成了一個戰火中的難民,開始了曲折顛簸的逃難之路。

在清華南遷的線路圖上,天津是首站,然后坐船南下,轉往長沙。

葉企孫沒有想到,到達天津之后,他遇到了一個同日軍一樣兇惡的敵人——傷寒。

病床上的他,高燒不退,腹瀉不止。熊大縝無意中拍了一張照片,真實地記錄了葉企孫的病狀:骨瘦如柴的葉企孫靠在圈椅上,頭發蓬亂,神情憔悴,雙目深陷,黯然無神。即使已經病篤,葉企孫仍然記掛著梅貽琦交給他的任務。許多次,他掙扎著坐起來,讓熊大縝為那些滯留在北平和天津的學生安排行程和交通工具。

在天津,葉企孫和熊大縝迎來送往,吳宓、湯用彤、賀麟等教授和一批批學生在他們的安排下離開碼頭,只有熊大縝,始終不離不棄地陪伴在葉企孫身邊。

這一年,葉企孫已接近40歲,卻和愛情、婚姻無緣,他的獨身主義,是延續終生的選擇。一個沒有兒女的知識分子,將對親情的渴望,轉移到了學生身上。熊大縝,正是葉企孫寄托親情的一個學生。

每年暑假,葉企孫帶著熊大縝游歷山水。那些人和山河融為一體的歷史鏡頭,被熊大縝裝在相機里。80年后,我在民國的黑白照片上看到了熊大縝和葉企孫的笑容,看到了熊大縝在上個世紀30年代的條件下,用自制的膠卷,拍下的北平西山清晰生動的夜景。在葉企孫的鼓勵下,熊大縝的攝影愛好,轉化成了《紅外光照相技術》的畢業論文。

1935年夏天,熊大縝畢業了,葉企孫安排他留校以助教的身份教普通物理實驗,繼續研究紅外光照相技術。由學生成為助教之后,熊大縝就住進了葉企孫的家中。

在天津清華同學會住所的病床上,葉企孫聽到了侵華日軍進攻冀中的槍炮聲;而熊大縝,則在葉企孫的病房外面,直接聽到了抗日的召喚聲。

那一天,熊大縝參加了幾個朋友的告別餞行,席上的話題,轉到了“抗日”上。和熊大縝同住一個宿舍樓的同學孫魯,更是慷慨激昂,恨不得立即開赴前線,上馬擊賊。

孫魯的激情是一粒火種,瞬間就點燃了熊大縝的熱血。但熊大縝想到恩師葉企孫,他面前還有去德國留學和在長沙任教等幾條道路,他不知道如何選擇,他要看見老師指路的手指。孫魯說,最好的路,是直接上前線殺日本人。葉先生經常教導我們愛國救國,現在冀中正需要科技人才,去冀中參戰,正是葉先生說的科技救國啊。

熊大縝懷著這樣的心思,終于在春節之后到達了葉企孫的身邊。看見老師沉默,熊大縝心中忐忑不安,他知道,葉企孫只需輕輕地說一個“不”字,就會阻住自己通往冀中的腳步。然而,老師沒有反對。數十年后,熊大縝的白骨已化成了塵埃,冤屈中的葉企孫,在“專案組”的淫威下,仍然客觀地再現了這一刻的心情。

“1938年春節后,有一天,熊突然告吾,他已決定要到冀中去,幫助那里的人民武裝抗日,那里需要科技人員幫助,是一位姓黃的(住北京西單附近某教會學校)介紹他去的;吾是不贊成他去的,但因事關抗日,吾無法極力阻止,也沒有什么理由可以阻止他。幾天后,他動身了。”

這段在“文革”中的交代文字,深深隱藏了情同父子的師生感情。那段歷史之外的人,感受不到葉企孫內心的疼痛。熊大縝走了,葉企孫的心突然空了。“熊到冀中去后,有十余天,我神思郁郁,心思茫然,每日只能靜坐室中,讀些英文小說,自求鎮定下來。”

一只斷了線的風箏,被一個叫劉維的人牽了回來。一個月后,一個陌生人來到了天津清華同學會,交給葉企孫一封信。看到信封上的字跡,葉企孫就仿佛看到了熊大縝。

“茲是劉維先生,請接洽,詳情容劉面敘。大正。”

這些簡短的文字后面,展示了熊大縝來到冀中之后的一切。劉維告訴葉企孫,熊大縝工作能力很強,得到了呂正操司令員的信任,在擔任印刷所所長不久,又被提拔為軍區供給部部長。劉維轉達了熊大縝的求援,請葉企孫為冀中軍區籌集物資設備,物色一批科技人才。

葉企孫作為一個物理學家,他知道自己的特長,明白自己應該做些什么。

在葉企孫為抗日的冀中軍區物色的科技人才名單上,我看到了熊大縝、閻裕昌、汪德熙、林風、葛庭燧、胡大佛、李廣信、錢偉長、張瑞清、張方等一串名字,這些人大多出自清華,具有研制炸藥、制造地雷以及無線通訊等方面的專業知識。

中華人民共和國成立之后為我國第一顆原子彈試爆成功做出過重要貢獻的中國科學院院士汪德熙,是清華大學化學系第七屆學生。他在《葉企孫先生支援冀中抗日》一文中回憶:“1938年5月,葉企孫先生專程從天津到北平找我,動員我去冀中參加抗日工作,協助當時在冀中八路軍任供給部部長的熊大縝研制烈性炸藥……葉先生對我說,八路軍在河北堅持抗戰,繳獲了一批氯酸鉀,用它代替土硝制黑火藥,不料在屋頂翻曬時連人帶屋子都炸飛了。葉先生知道清華大學化學系發生過氯酸鉀爆炸事故,就想到我可能知道穩定氯酸鉀的方法,因而找到了我。當時北京圖書館還開門,我去翻閱了有關文獻,對這問題心里有了底就去了冀中。我是扮作傳教士進入冀中的,為了順利通過敵人的盤問,葉先生教我學說了一句日語‘我是基督徒。葉先生還教我留下一些寄往北京的家信,由他按月給我雙親寄生活費,對他們說我是到天津去教書的。

“熊在我到冀中后成立了技術研究社,技術人員只有我和當地一位教師張奎元同志,另外有幾位八路軍戰士。我用鐵砧和錘子檢測制成的炸藥是否穩定,很快就找到了制備安全穩定的氯酸鉀炸藥的方法。但是,由于引爆炸藥使用的是黑炸藥所用的點火式的信管,氯酸鉀炸藥的威力未能充分發揮,我就想試制雷汞雷管。后來,又發現摻入少量硝基化合物,特別是TNT,能夠大大提高炸藥性能。為此,熊先后兩次派我去天津找葉先生求援。葉先生不但先后給冀中輸入制雷管用的藥品、銅殼、鉑絲和起爆器,還為冀中動員平津大學生張方、李廣信等人到技研社工作,后來為了解決鉑絲焊接問題,還找到清華物理系手藝超群的實驗員去冀中。此外,由于運輸制TNT的化學原料較困難,他又動員在燕大借讀的清華研究生林風來天津,在租界中秘密制備TNT,并制成條塊狀與肥皂混在一起運至冀中。”

這一聲巨響由汪德熙親自導演。

那天晚上,汪德熙率領一隊工兵,來到白天踩好了點的鐵路邊。大家將12只裝了炸藥的大鐵桶埋在了鐵軌下面,插好電雷管,將導線牽到了幾百米遠的隱蔽點。

日本人的火車在午夜時分開來了,雪亮的燈柱刺破了爆炸前的黑暗。汪德熙將電線的正負極對接在一起。在地動山搖的爆炸聲中,火車頭騰空飛起,粉身碎骨,車廂傾覆,連鎖性的爆炸震動了冀中大地。

炸藥的巨大威力傳到了侵華日軍的大本營,日軍陸軍部的一份通報描述說:“相信這是一種從未有過的爆炸。”在電影《地雷戰》和所有的抗日影視作品中,“土八路”這個名詞是侵華日軍對八路軍的蔑稱,無論是人數、裝備、武器還是戰術,八路軍與武裝到牙齒的日軍相比,都處于極端的劣勢。冀中平原上的爆炸,顛覆了日軍對八路軍“土”的認識。在后來的一系列行動中,侵華日軍終于明白,中國最頂尖的知識分子,用他們的科學技術和聰明智慧,投身到了抗日的洪流中。

《最后的大師:葉企孫和他的時代》一書中,描述了知識分子們的抗日貢獻:

“熊大縝所領導的技術研究社創造了一種新的戰斗樣式,那就是對敵軍占領區的公路、鐵路、橋梁、車站、港口等實施爆炸,能極大地削弱敵軍的機動能力和作戰能力,使其恐懼不安,軍心動搖。這種戰法后來被晉察冀的抗日部隊普遍接受,特別是‘百團大戰后,侵華日軍在其‘大本營陸軍部戰史中談起‘鐵路破壞情況時這樣寫道:……鐵路破壞極為嚴重,規模之大無法形容,敵人采用爆炸、焚燒、破壞等方法,企圖徹底摧毀橋梁、軌道、通信網、火車站等重要技術性設施。在進行破壞時,隱蔽偽裝極為巧妙。”

我在鄉村的曬谷場上一遍遍看《地雷戰》的時候,熊大縝已經在冀中平原上冤死了數十年。地雷的威風從清華大學的課堂上輾轉來到抗日的最前線,它用日軍死傷的戰況讓冀中軍民歡欣鼓舞,最后又用娛樂的形式愚弄了后人的眼睛。我就是那個在生活的表相中手舞足蹈的無知少年。

能夠表明歷史真相的往往是歷史本身。在紀念抗日戰爭勝利七十周年的節點上,我在莊嚴的黨報上看到了如下一段文字,它為冀中的地雷驗明正身,也讓后人看到了熊大縝沉冤的悲慘:

《地雷戰》電影中的民兵隊長趙虎和雷連長等人總能有各種點子,發明了10余種土地雷。在觀看影片時,中央軍委副主席徐向前指出了該片的不足:“這個工兵專家的作用到哪里去了?幾個老百姓怎么能搞出地雷戰呢?”當時中國華北地區的農民連字都不認識幾個,造出如此精妙的地雷的可能性確實不大,甚至在八路軍中也極其缺少制造地雷的專業人員。其實,在華北地區地雷戰中,有著一批科學技術人員,他們為抗戰付出了極大的心血,甚至是生命。

熊大縝是中國物理學事業鋪路人葉企孫的得意門生。1938年春,抗日戰爭處于艱難時期,八路軍急需槍支彈藥。熊大縝得知八路軍準備開展地雷戰并且需要科技人員協助后,放棄了去德國深造的機會,推遲婚期來到冀中抗日。(《地雷戰:炸得日寇心膽寒》,《南方日報》2015年8月3日)

(厝 山摘自《鐘山》2016年第2期,李 晨圖)