改變世界從拒絕火療開始

在我讀初中的時候,有一次,一只毒蜘蛛咬傷了我的右手。我問媽媽該怎么處理,媽媽沒有帶我去看醫生,而是決定用火療的方法治療我的傷口。

她在我的手上包了好幾層棉花,棉花上噴灑了白酒,讓我用嘴咬住一雙筷子,然后打火點燃了棉花。熱量逐漸透過棉花,開始炙烤我的右手。灼燒的疼痛讓我忍不住想喊叫,可嘴里的筷子卻讓我發不出聲來。我只能看著我的手被火燒著,一分鐘,兩分鐘……直到媽媽熄滅了火苗。

我在中國的農村長大,它是一個類似前工業時代的傳統村落,沒有汽車、沒有電話、沒有電,甚至沒有自來水。可想而知,那個時候,沒有一位合適的醫生可以幫我處理蜘蛛咬傷的傷口。

在座的如果有生物學知識背景的人,或許已經理解了我媽媽使用的這個簡單治療方法的基本原理:高熱可以讓蛋白質變性,而蜘蛛的毒液也是一種蛋白質。這樣一種傳統的方法實際上是有它的理論依據。但是,作為哈佛大學生物化學的博士,我現在知道在我初中那個時候,世界上就已經有更好的、沒有那么痛苦的,也沒有那么有風險的治療方法了。于是,我忍不住問自己,為什么我在當時沒有享用到這些更先進的治療方法呢?

蜘蛛咬傷的事故已經過去大概十五年了,我非常高興地向在座的各位報告一下,我的手還是完好的。但是,我剛剛提到的問題一直存在于我的腦海中,而我也時不時會因為先進的科技知識在世界不同地區的不平等分布而困擾。

現如今,人類已經學會怎么編輯人類基因,也研究清楚了很多個癌癥發生、發展的原因。我們甚至可以利用一束光來控制我們大腦內神經元的活動。然而,盡管人類已經在科研上有了無數的建樹,但在怎樣把這些最前沿的科學研究帶到世界最需要該技術的地區這件事情上,有時做得不夠。世界銀行的數據顯示:世界上大約有12%的人口每天的生活水平仍然低于2美元;營養不良導致每年三百萬兒童死亡;將近3億人口仍然受到瘧疾的干擾。在世界各地,我們經常看到由貧窮、疾病和自然條件匱乏導致科學知識傳播受阻的事件。現代社會里習以為常的那些救生常識,經常在這些欠發達或不發達地區未能普及。于是,在世界上仍有很多地區,人們只能依賴于用火療這一簡單粗暴的方式來治理蜘蛛咬傷事故。

在哈佛大學讀書期間,我切身體會到先進的科技知識能夠既簡單又深遠地幫助到社會上很多的人。21世紀初,禽流感在亞洲多個國家肆虐。那個時候,村莊里的農民聽到禽流感就像聽到惡魔施咒一樣,對其特別恐懼,而且大部分人對于流感病毒能夠跨越不同物種傳播這一事實并不清楚。于是,我決定將這些知識傳遞到我的村莊,我心里第一次有了一種作為未來科學家的使命感。這種使命感不只停留在知識層面,也是我個人道德發展的重要轉折點。

哈佛教會我們敢于擁有自己的夢想,勇于立志改變世界。在座的畢業生都會暢想我們未來的偉大征程和冒險,對我而言,我不可避免地會想到我的家鄉。我成長的經歷教會了我作為一個科學家,積極地將我們所會的知識傳遞給那些急需這些知識的人是多么的重要。因為利用那些我們已經擁有的科技知識,我們能夠輕而易舉地幫助我的家鄉,還有千千萬萬類似的村莊,讓他們生活的世界變成一個我們現代社會看起來習以為常的場所。而這樣一件事,是我們每一個畢業生力所能及的。

問題是,我們愿意來做這樣的努力嗎?

我們的社會強調科學和創新,但我們需要注意的一個重心是分配知識到那些真正需要的地方。改變世界并不意味著每個人都要做一個大突破,改變世界可以非常簡單,譬如,將知識傳遞給像我母親這樣的群體。同時,改變世界也意味著我們的社會作為一個整體,能夠更清醒地認識到科技知識更加均衡地分布,是人類社會發展的一個關鍵環節,而我們能夠一起奮斗,將此目標變成現實。

如果我們能夠做到這些,或許,將來有一天,一個在農村被毒蜘蛛咬傷的少年或許不需要用火療這樣粗暴的方法來治療傷口,而是去看醫生,得到更先進的醫療護理。

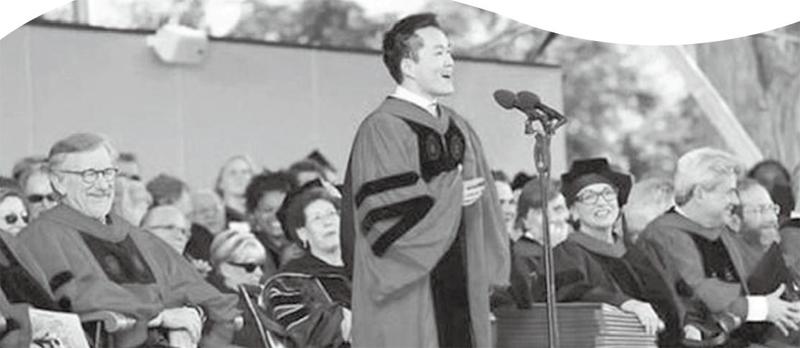

鏈接:何江,在湖南農村長大,上大學后才第一次進城的中國小伙兒,于美國東部時間2016年5月26日上午10點,在哈佛大學畢業典禮上,作為研究生優秀畢業生代表發言。這相當于哈佛大學給予畢業生的最高榮譽,他是第一位享此殊榮的中國內地學生,與他同臺演講的特邀嘉賓是著名導演史蒂芬·斯皮爾伯格。