聲音的特性細談

楊傳龍

特性之一:音調

如果讓我們唱《青藏高原》這首歌,有的同學可能會說這首歌“調兒”太高了.唱不起來.這里的“調兒”指的就是聲音的第一個特性:音調.物理學中把聲音的高低叫音調.我們平常說的“高音”與“低音”、聲音的“尖細”指的其實就是音調.

為了表示物體振動的快慢.物理學中引入了頻率.頻率就是1 s內物體振動的次數.頻率的國際單位是赫茲.簡稱赫.符號是Hz.頻率越大.物體振動越快.音調越高.也就是說頻率的大小決定了音調的高低.

例1 琴師在使用二胡前會對二胡進行調音.以下對二胡調音時采用的做法中.解釋正確的是( ).

A.旋轉琴軸.使弦拉得緊一些.是為了改變音色

B.旋轉琴軸.使弦拉得緊一些.是為了改變音調

C.將琴枕上移一些.是為了改變音色

D.換一根更細一些的琴弦.是為了改變響度

解析:旋轉琴軸使弦拉得緊一些.將琴枕上移一些改變弦的長度.換一根更細一些的琴弦,這些都是為了改變音調.而音色只與樂器本身有關.響度與琴弦振動的幅度有關.所以選項B正確.

答案:B

特別提醒:對于弦樂器,長而粗的弦發聲的音調低,短而細的弦發聲的音調高:繃緊的弦發聲的音調高,不緊的弦發聲的音調低:弦的振動幅度越大.發出的聲音響度越大.對于打擊樂器,如鼓,鼓皮繃得越緊,振動得越快,發出的聲音音調越高.對于管樂器.通過抬起不同的手指,改變空氣柱長度.可以改變音調,長的空氣柱產生低音,短的空氣柱產生高音.

特性之二:響度

用力敲門和輕輕敲門.兩次敲門的聲音一樣嗎?肯定不一樣.聲音的強弱不同.大小不同.我們把聲音的強弱叫響度.響度是聲音的第二個特性.

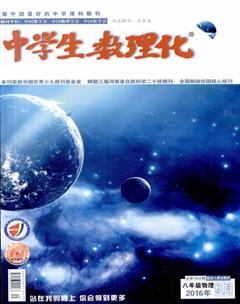

物理學中把物體振動的幅度稱為振幅.即物體振動時,偏離原來位置的最大距離.如圖1,輕敲音叉,將系在細繩上的乒乓球輕觸正在發聲的音叉,觀察乒乓球被彈開的幅度:再用力重擊音叉.使音叉發出更響的聲音.觀察乒乓球被彈開的幅度.實驗表明:當音叉發聲越響時.乒乓球被彈得越遠,說明振幅越大,響度越大:振幅越小.響度越小.

因為聲音是從發聲體向四面八方傳播的,越遠越分散.所以距離發聲體越遠聲音越小.說明響度還與人耳距離發聲體的遠近有關.日常生活中.我們要跟遠處的人說話經常會做如圖2所示的這個手勢.就是為了增大聲音的響度.醫生常用聽診器給病人看病.也是為了使聲音更加集中.增大聲音的響度.

例2 (2015·郴州)在公共場所大聲喧嘩是不文明的行為。交談時應輕聲細語.不影響他人.這里的“大聲”和“輕聲”是指聲音的( ).

A.音調 B.音色 C.響度 D.頻率

解析:音調是指聲音的高低.響度是指聲音的強弱.音色是指聲音的品質與特色.聲音的響度與聲源振動的幅度有關.振動幅度越大,響度越大.在公共場所大聲喧嘩.這里的“大聲”是指聲音的響度大.交談時應輕聲細語.這里的“輕聲”是指聲音的響度小.故“大聲”和“輕聲”都是指聲音的響度.

答案:C

特性之三:音色

不同的物體發出的聲音.即使音調和響度相同。我們還是能夠分辨它們,比如用鋼琴與小提琴同時演奏《梁祝》,我們僅聽聲音就能辨別出是哪種樂器.依據的是聲音的第三個特性——音色.

物理學中把發聲體單獨具有的聲音特性叫音色,它由發聲體的材料、結構等因素決定,反映了聲音的品質,也稱為音品.由于不同發聲體發出聲音的音色不同.因此音色是區分不同發聲體的重要依據.鐵路工人檢查火車機械部件是否有裂縫,總是拿鐵錘敲幾下.就是靠機械部件發出聲音的音色來辨別的.

例3 (2015·婁底)下列有關聲現象的說法錯誤的是( ).

A.在《爸爸去哪兒》節目中,孩子們很容易辨別出爸爸發出的聲音。這主要是爸爸聲音的音調不同

B.蒙上雙眼僅憑聲音也能大致確定聲源的方位是由于“雙耳效應”

C.文明城市要求植樹種草.樹木和花草既能美化城市,也具有吸收、減弱噪聲的作用

D.古代行軍宿營時.士兵枕著牛皮制的箭筒睡在地上,能及早聽到敵人的馬蹄聲.是因為大地傳聲比空氣快

解析:音色反映了聲音的品質和特色.每個人的聲帶結構不同.發出聲音的音色就會不同,所以我們可以通過音色辨別說話人是誰,故A錯誤.人有兩只耳朵.聲音傳到兩只耳朵的時間和強弱,以及其他特征都不同.這就是雙耳效應.正是由于雙耳效應.人們可以準確地判斷聲源的方位.故B正確.減弱噪聲的措施有:在聲源處減弱.在傳播過程中減弱,在入耳處減弱.樹木和花草具有吸收、減弱噪聲的作用,屬于在傳播過程中減弱噪聲.故C正確.固體、液體、氣體都可以傳聲.固體傳聲最快.士兵枕著牛皮制的箭筒睡在地上.能及早聽到敵人的馬蹄聲.是因為大地傳聲比空氣快.所以D正確.

答案:A

責任編輯 程哲

- 中學生數理化·八年級物理人教版的其它文章

- 開爾文·熱

- “我們恨化學”

- 高分子有機化學的研究先驅

- 談談食品保鮮膜

- 本期練習及綜合測試題參考答案

- 嘟嘟闖關記