卿建中的筆墨“田園”

李雪

卿建中,字見中,四川資陽人。現為中國書法家協會會員、專業委員會委員,中國楹聯協會會員,中國愛國擁軍書畫院副秘書長,中國軍旅書法院院長,中國書畫研究院副院長,中南海特聘書法家等。師從書法大家李鐸,多幅作品被中南海、人民大會堂、天安門城樓、全國人大、京西賓館、八一大樓等國家和軍隊單位收藏并作為禮品贈送外賓。應邀為全國一百多家寺廟題寫匾額和對聯,在全國30余處碑林石刻留有墨跡。書法作品及理論研究文章先后在《人民日報》、《光明日報》、《解放軍報》等報刊發表,多次參加全國全軍各類大賽、大展并獲獎。先后獲得紀念毛澤東誕辰一百周年書法大賽金獎、“銀坤杯”全球華人書法大獎賽金獎、慶祝建黨九十周年全國書畫大賽一等獎。2009年被中國書法家協會評選為“中國書法進萬家活動”先進個人。2012年被讀者和網民評選為當代30位最具學術價值與市場潛力的書法家。

著名軍旅書法家卿建中的工作室“景云書屋”在北京的金山上。退休之后,這里就成了他創作和生活的主要地方。

景云書屋背靠京西高峰金山,右依鳳凰嶺,左攬陽臺山。天氣晴朗時,站在書屋寬敞通透的大露臺上能夠俯瞰京城景色。特別是傍晚,萬家燈火全收眼底,有一種居高望遠、曠朗無塵、氣象萬千、如穆清風之感!

在書屋的小院中,種著不少綠植,修竹茂林,大樹參天,小小水池里幾條小魚暢游其中。院子外的自留地里,有櫻桃、杏、石榴等各種果樹,林間還有自家種的白菜、芹菜、黃瓜、絲瓜、南瓜、辣椒、西紅柿等等,整個院落瓜果飄香、春華秋實。

平時,卿建中愛好看書、寫字、看電視,尤其喜歡看戰爭片。他還有一手好廚藝,常常自己下廚炒菜做飯。采訪當天,為了招待從四川遠道而來的客人,他用老家的雞蛋面、剛從地里收割的奶白菜,親自下廚做了一碗正宗“四川小面”。他形容自己退休之后灑脫了,更輕松、更精神了,因為能做自己喜歡做的事,去自己喜歡去的地方,見自己喜歡見的人。

在他工作室的書房中,掛著兩幅剛寫完的“中國南海”,這位軍旅書法家的民族情結、軍旅情結依然濃厚。退休之后,卿建中開始一個人到祖國的邊海防,到軍營哨所為戍邊官兵們創作,為邊關題字,并將這些書法作品刻在邊關大山的石頭上,傳承文化,鎮守邊疆。有的地方條件異常艱苦,以至于他連連感慨,而每次去邊海防,體力上絕不輕松。有友人評價他“不知疲倦”,說他像上滿弦的鐘一樣,只要談到創作和軍營就樂此不疲,可以一宿一宿地寫字,忘掉自己的年齡、體力和身份,是一位純粹的藝術家。

“入則社稷民生,出則田園山水”,是卿建中銘記二十年的座右銘,如今仍然是他的寫照。

用石刻鎮守邊關

在采訪當天,卿建中剛從新疆邊防回來不久,在那里他走過1000公里的邊境,為邊防題字,計劃將書法作品刻在大山上。而在采訪的第二天,他又要只身前往東北,到中朝邊境邊防線,題字、慰問戰士。

目前,邊防線上他的石刻題字已經有了快300處。新疆是今年他的邊海防“第二站”,在今年“第一站”南海,他走了17個島,那里條件非常艱苦,有的小島上只有一個排的二三十人,除了戰士沒有人煙。

在他走過的邊防站中,最令他難忘的當屬青藏高原的唐古拉山,那里海拔5300多米,他形容上去之后感覺自己“像在飄一樣”。而邊防一共十二個戰士,把紙都鋪好,都用期待的眼光等著卿建中為戰士們寫書法,他不顧缺氧難受,堅持為戰士每人寫了一幅作品。

卿建中說,那里的戰士眼睛里全是血絲,握他們的手跟“銼子”一樣,常年難見到綠色植被,可想而知環境的艱苦。對他來說,每次去邊海防不僅免費為士兵寫字,且自費往返機票,其一他想用書法石刻的方式來傳播文化,傳承文化。其二是為了“固我疆土,鎮守邊關”。卿建中向記者展示手機中的石刻圖片,他的石刻題字面積很大,在大山上有的字有三米多高,能夠從遠處遙望得到,用石刻標記出這是中國領土。

“現在邊防的界碑不高,也不穩固,在大山上刻字比界碑更牢固更威嚴。”卿建中說,一個人成不成功,不是看你當多大官,看你有多少財富,而是看你給社會留下什么。真正的書法家應該弘揚時代的東西,弘揚正能量,為民族和國家留下寶貴的精神財富。

軍旅書法美學

卿建中的石刻有意義,也由于他的軍人身份。退休之前,卿建中擔任解放軍總醫院第一附屬醫院政委。事實上在早前,他時常有無法將職業與創作融合的煩惱,認為書法倘若僅僅停留在業余創作則很難抵達更高的境界。但后來他卻發現,書法似乎是最通靈性的藝術,其中飽含創作者的情緒、胸襟、見識、修養,都可一望而知。

12歲,卿建中開始接觸書法。1974年上初中時,他受學校一位叫黃體泉的美術老師影響,就喜歡上了毛筆字。“個子高高的,身板挺直,五官端正,非常帥氣,書法寫得非常好。”卿建中回憶,自己喜歡上書法就是從崇拜這位老師開始的。

時值文革,卿建中上學幾乎是半工半讀,覺得毛筆字很美,又有時間,就開始學著寫。當時,沒有宣紙就在報紙上寫,偶爾寫一幅作品也是在大白紙上寫,然后用廣告色把四周涂上當綾子,掛在自己家的墻上。

“慢慢地有人夸我字寫得好,興趣就越來越高漲,就經常在腦子里默寫字。沒有字帖,走到大街上看到一些牌匾、對聯都要凝神關注看半天。從那時起,一些好的書法作品就成了自己非常重要的興奮點。”

此后,在工作崗位上,練字只作為他的一種業余活動,但是,即便工作再忙,他每天都必須寫,時間短則十幾分鐘、半小時,長則幾個小時,三十多年就這樣堅持過來了。

“人一旦愛上書法就會有無窮的樂趣,就會感到每天時間過得很快,書法可以分解你心中的憂愁,可以分享你生活中的快樂。我把練書法有時作為一種潑灑、有時作為一種發泄、有時作為一種傾訴,更多的是作為一種休閑和放松。”當工作上遇到一些矛盾很難擺平,許多問題很難處理的時候,他就一個人關起門來寫字,用筆墨在宣紙上盡情地發泄、傾訴,全心投入、排除雜念,心中所有的煩心事就會蕩然無存,一切的壓力就會緩解。卿建中切身體會到書法是人生中通往快樂的橋梁,也是度過難關的載體。

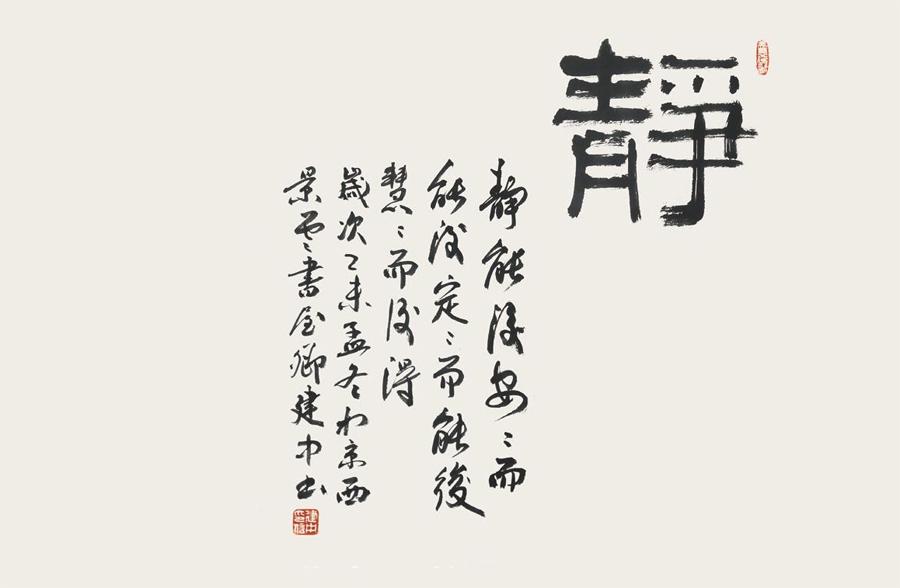

多年習書,卿建中越發體會書法是最講求和諧之美的。在創作中,他常常會盡可能在尺寸之間融會這種美學精神。時日漸久他發現,無論紙張多大,內容何為,形式變化,只要下筆,自己總能在尺寸之間尋找到一種較為恰切的布局與韻律。

古人云,字如其人。卿建中也深刻地體會到,軍人的本色是先天下之憂而憂的,風格是陽剛而壯美的,精神是正氣與堅韌的,胸懷是開闊與灑脫的,沉浸在這樣的環境中,不自覺地在書法創作中融入了這種獨特的美學,讓創作有優雅的一面,也有霸氣的一面;有沉靜的一面,也有鋒芒畢露的一面。

卿建中認為,這正是軍人的身份和歷練所帶給他的寶貴財富。而軍人的扎實、嚴謹和細密,甚至是一絲不茍和精益求精,也讓他在研習書法上,始終能夠走正道,終有所獲。

入古要源潔則流清

在創作上,卿建中的觀點是書法作為一項傳統的藝術,首先必須得到大多數人的認可和欣賞,大多數人認為美才叫美;如果大多數人不喜歡,寫得再專業、再高深莫測也不算好。

此外,書法作品應要有根基和出處,源潔則流清、形端則影直,靠捷徑、靠取巧,甚至靠標新立異的作品,沒有依據和傳承,則不叫藝術,也不叫創新,不宜提倡。

由此,在寫書的道路上,卿建中堅持先入古而后創新的路子。

他認為,漢字原本就是書圣先賢們創造流傳下來的文化國粹,只有以古為根,方能主干粗壯且枝葉繁茂。遍學百家、自成一家這是學書法普遍認同的方法。

卿建中在入古上追尋過百家。他學習古人書法的時候,首先選人再選字,是從追尋古人先賢的人生軌跡開始的。“因為古代能流傳下來的墨跡都是經典珍品,而且能稱得上是大書家的也都屬上等人品,書品人品都值得后人仿效研習,只有學其事尚其法,方可得真法。”

卿建中學習“二王”,主要是取其古雅雄逸、俊秀嫵媚之美;學習顏、柳,主要取其剛柔并濟、筆力洞達之美;學習米芾,主要取其意趣善變、瀟散舒迭之美;學習王鐸,主要取其筆墨簡妙、神韻通貫之美,在楷、行、草、隸上都下過一些苦功夫。他感慨,古人先賢的作品博大精深,望塵莫及,越學越感到難度大、越學越感到差距大,越學越感到學無止境,因此,學習古人先賢是畢生的,無窮無盡的。

此外,卿建中師從書法大家李鐸,承傳了其古拙蒼勁與沉雄雍容的美學風格。而恩師李鐸對他的書法作品評價:“處處蘊含著昂揚大氣之風。謀篇布局之間激蕩著一種雄渾灑脫之韻,筆鋒之間暗含著一種傲然直率之氣,從中能感到一名軍人剛直不阿的情懷與品質。”