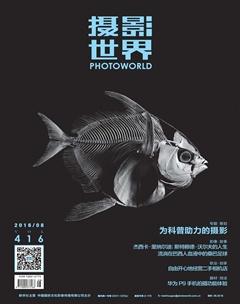

為科普助力的攝影

朱一南

“科學”這個詞讓人覺得既親近又遙遠。說親近,因為它與我們每個人的生活都息息相關,就連智能手機上的衛星定位系統在工作時,都會參考相對論;說遙遠,因為每一項科學研究本身都具有高精尖的專業門檻,若想以此為業,需要數年甚至數十年的學習與不懈鉆研。

但不可否認的是,如今,我們的社會已經建立在現代科學之上,繼而推進科學普及,拉近公眾與科學的距離,讓科學走出象牙塔,成為不少人的工作重心,畢竟有良好科普基礎的社會反過來也能提供更好的科研環境。

談到科普,攝影則憑借天生的視覺呈現優勢,可以讓公眾直觀、清晰地理解一些難懂、少見的科學知識。因此,不少大學、科研機構都會嘗試與攝影師合作,將實驗過程、研究成果或者博物學知識等通過影像進行廣泛傳播。

本期專題,我們呈現了一些為科普助力的攝影作品。美國攝影師蕾切爾·蘇斯曼(Rachel Sussman)探訪全球,搜尋并拍攝在地球上持續生活了2000年乃至更長久的生物,首次從存活時間的角度來整理地球上的生物,在科學界和藝術界都得到了積極肯定;德國攝影師丹尼爾·斯蒂爾(Daniel Stier)奔赴英國、德國、荷蘭、瑞士和美國,聯絡了很多大學,進入他們的實驗室,拍下了科學家們正在做研究的場景,讓觀者看到科學與攝影的共通之處;法國攝影師帕特里克·格里斯(Patrick Gries)與生物學家合作,在法國自然歷史博物館,摩納哥海洋博物館等10余家國家博物館的支持下,拍攝展示300余件鎮館典藏骨骼標本,以藝術的形式完美詮釋演化理論;俄羅斯海洋生物學家兼水下攝影師亞歷山大·斯曼諾夫(Alexander Semenov) 帶領著他的莫斯科國立大學的潛水隊一直探索于北極圈內,并為大家帶來了神奇的深海影像—魔幻般的水母及其他海洋生物。

而去年開始,美國麻省理工大學梳理了貝倫尼斯·阿博特(Berenice Abbott)、菲利斯·弗蘭克爾(Felice Frankel)和哈羅德·艾格頓(Harold Edgerton)的攝影作品—他們既是麻省理工大學出色的科研人員,同時也用攝影將他們最著名的科學實驗普及給大眾。麻省理工大學為此舉辦展覽“圖片的發現:通過攝影傳播科學”(Images of Discovery:Communicating Science through Photography),所有對科學感興趣的觀眾都可以在現場或者通過網站看到這些照片。

感謝這些關注科學的攝影師,讓我們對于自己生活的地球有了更深刻的理解。