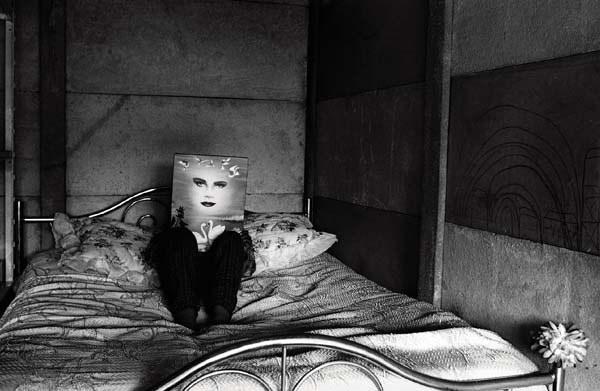

成南勳:異鄉人

石宰晛

近30余年,作為一名韓國攝影師,成南勳的照片十分罕見地經常出現在海外媒體上。

在留法學習期間,成南勳偶然走進一座吉普賽小村莊,用相機記錄下當地一個聾啞女孩的生活。而這件事竟成為他人生中宿命般的“決定性瞬間”,從那時起,成南勳正式開始他的攝影之旅。逐漸,他的作品在海外受到認可,以“羅馬尼亞吉普賽人生活”為主題的作品斬獲法國Le Salon攝影金獎。

之后,成南勳成為法國Rapho圖片社的專職攝影師,他的作品中主要反映歐洲地域內邊緣人群的生活。約瑟夫·寇德卡(Josef Koudelka)曾評價他的作品具有東方抒情式的表現形式,如散文一般在照片中講述一個故事。從“吉普賽少女”開始,成南勳一直關心

“流浪者”以及世界各個角落正在承受苦痛的人。同時,他的鏡頭也對準因人類欲望而遭到破壞的自然環境,希望盡可能真實地呈現出因欲望而掙扎的人間百態。

從最初Rapho圖片社時期創作的《波黑內戰》(Bosnia Civil War,1996)、《盧旺達難民》(Rwanda Refugees,1997),到后

來在荷賽(WPP)中獲獎的第一部作品《印尼的民主化》(Dem-

ocratization in Indonesia,1998),能夠看出成南勳對“流浪者”主題的關注逐漸加深。而處于邊緣位置的亞洲女性也成為他的主要拍攝對象,2009年荷賽(WPP)肖像類單幅獲獎作品《蓮花之井》拍的便是西藏沙彌尼(未滿二十歲出家的女子,受過沙彌十戒后,稱為沙彌尼)。

在紀實攝影中,比創新更為重要的是攝影師能夠因勢而動地表達與詮釋,并以一貫的價值觀與理念記錄下最貼近真實的畫面。成南勳至今依舊在不斷思索作為一名紀實攝影師所應具備的道德倫理與在社會中能發揮的作用,也一直不斷地對世上那些被無休止的偏見與欲望所蹂躪的人生進行多角度的創作。

對話成南勳

聽說在成為“攝影師成南勳”的過程中,曾有一個“宿命”般的轉變,是什么呢?

1981年我考入全州大學經濟系。雖然從小我有成為畫家的夢想,但是在全羅北道鎮安郡的小村莊里,是無法享受所謂藝術文化生活福利的。在全州讀完高中考入大學以后,我開始了關于夢想的思考。在并不十分適合我的大學生活中,我每天只有在戲劇社團里釋放內心對于藝術的熱情與向往。然而,隨著這種熱情愈加高漲,戲劇這樣的團體藝術已無法滿足我的夢想,我開始渴望個人創作。某個冬日,戲劇社的同學送給我一張用自己拍攝照片打印做成的圣誕節賀卡。就在那一瞬間,一個想法猶如冬日的嚴寒,猛烈地沖擊我的內心——雖然已經很難成為畫家,但是我還可以當攝影師。在度過一個不眠之夜后,第二天我便去找朋友詢問關于攝影的諸多問題,以及可以去拜訪學習的老師。之后沒過多久,我便切斷了所有退路毅然前往法國,而心中的種種擔憂與顧慮,全部依靠攝影為我撫平。

你的作品大都具有強烈的敘事性,重現事實以給人直觀的沖擊力。你覺得為什么攝影的力量能夠讓人解讀世界?

攝影和戲劇有著諸多共同點。如同我們用長方形的畫面記錄所見所聞,戲劇也是在一個四角舞臺上重現百姓故事。紀實攝影師是傳達者,而非創造者。戲劇史上較為知名的劇作家威廉·莎士比亞(William Shakespeare)、貝爾托·布萊希特(Be-

rtolt Brechts)等人,最初的作品也是通過戲劇導演之手才得以呈現給大眾。與此同理,攝影師如何將大千世界以最好的形式進行傳播至關重要。從這個層面講,攝影的優勢主要表現在兩個方面,一是攝影師憑借個人的意識形態、思考、生活閱歷與美感呈現社會現象,二是攝影師親自近距離觀察被攝者的內心感受,體會他們的痛,也是為時代所留下的“體驗式人類文化”。

《羅馬尼亞吉普賽》(Rumanian Gipsy,1991~1993)

可以說是造就你今日成就所不得不提的一部早期作品。聽說當時為了照片風格一致,你均選用了35mm鏡頭。約瑟夫·寇德卡(Josef Koudelka)曾評價這部作品“散發濃厚的東方抒情色彩”。想了解一下這部作品的背景與對你個人的意義。

1989年冬天,我來到法國,那一年正是柏林墻倒塌與東歐巨變前的重要之年。隨后,邊境開放,西歐涌入了眾多吉普賽人。當時流入法國的吉普賽人在某種程度上享受著難民待遇。那時,我剛剛考入巴黎伊卡特攝影學院(Icart Photo),還未能融入那里的主流社會,作為同樣漂泊的異鄉人,我和那些吉普賽人在心理上產生某種共鳴,于是開始記錄他們在巴黎近郊臨時居住地的生活。他們生存的空間成為我學習攝影的地方與戲劇舞臺。我決心將之前所學習過的所有關于戲劇的知識都融入到對吉普賽人的拍攝中。

通過對吉普賽人持續近兩年的拍攝,我逐漸意識到有必要從社會學、人類學等方面了解這個群體,同時我也夢想見到拍攝吉普賽人的巨匠約瑟夫·寇德卡。后來,馬格南圖片社樓下的一家名為Le Juor的報社希望將我的吉普賽人照片制作特刊發布。某一天我去報社時,一位編輯向我引薦了寇德卡。正當我沒有自信將自己的照片與寇德卡的作品進行比較時,他說:“你的照片散發著獨特、濃郁的東方抒情色彩,可以的話每隔六個月見面討論攝影吧。”

然而不久后,我成為法國Rapho圖片社的專職攝影師,最終沒能實現與寇德卡每六個月相見的約定。但是,他的話使我將之前的憂慮拋之腦后,也成為了我能夠專心致志從事攝影事業的力量源泉。吉普賽人的照片造就了全新的成南勳,也開啟了我新的人生,因此之后我有幸獲得多個獎項,同時也為之后10余年我拍攝《流浪者的土地》打下很好的基礎。

你從1994年開始在法國Rapho圖片社擔任專職攝影師,并開始創作《波黑內戰》、《盧旺達難民》,與后來在荷賽(WPP)中的第一幅獲獎作品《印尼的民主化》,能夠看出你在吉普賽人作品之后,依舊在關注“流浪者”,能說明一下當時的具體情況嗎?

1994年,我因《羅馬尼亞吉普賽人》這組作品在“Le Salon”比賽中獲得金獎,并完成了另外兩部作品《葡萄牙移民者》和《小鹿島》。在伊卡特攝影學院,我見到Rapho圖片社的總監與攝影師們,從而有機會向他們展示自己的作品,第二年便與圖片社簽約。簽約后,從圖片社回來的路上,我高興得快要飛起來,從此以后我也成為了“沒有族譜的吉普賽人”,開始在世界上流浪,有機會關注各大洲中由于政治、社會、經濟、文化、戰爭等原因不得不離開自己家鄉的流浪者們。

以《羅馬尼亞吉普賽人》為開端,1991年到2005年的15年間,你記錄了世界各地的悲慘戰場與苦難人民,以及亞洲一些被疏離人群,攝影集《流浪者的土地》(The Unrooted)于2006年出版。該部作品被評價為“一部以韓國人,而非西方人的視角所呈現出的世界。”請問這部作品的創作初衷是什么,以及通過這部作品想表達什么?

在猶如流浪者一般漂泊的15年中,我帶著相機學到很多。如果這個地方有人,那么即使苦痛、悲傷與死亡并存,也依舊會有人在經歷這一切之后重新開啟生活。他們就在我們所渴望的平安與富有的生活旁邊。只是我們總認為他們來自于另一世界,然而我們越是拒絕承認有這樣一群人,他們便會離我們越近。他們也許正是“我們”,又或許我們的生活正基于他們的痛苦之上。關于這些內容,我不想用西方的視角,而是很想用自己的語言將其表達出來。雖然作為個人來說,這可能是一個過于寬泛的拍攝主題,不過即使所有人都說我草率,我也依舊想沿著這條路繼續走下去。正是在這條路上所遇到的人,讓我不僅僅是一名攝影師。

《流浪者的土地》之后的十年,你的作品中主要展現了因氣候變化或生態破壞被迫遷徙的人們,你的關注點似乎轉移到了正在經歷生態危機的地區。我了解到你曾在印度尼西亞邦加島(Bangka)、烏茲別克斯坦咸海(Aral Sea),以及位于秘魯的世界最高金礦城市拉林科納達(La Rinconada)拍攝,這似乎是為《流浪者的土地2》的出版在做準備。能否介紹一下第二部作品的創作過程,以及通過這部作品想要傳遞的訊息呢?

現在,因氣候變化與資源爭奪而“流浪”的人逐漸增多。由于周邊國家對于水資源的掠奪,烏茲別克斯坦的咸海(Aral Sea)已變成了一片鹽沼沙漠,因此喪失謀生手段的男人們不得不離開家鄉,前往臨近國家尋找工作。而在印度尼西亞的邦加島上,為了獲得制造手機等電子產品所需的錫,人們已經挖空了島上甚至海里的錫礦。在遙遠的秘魯,人們為了擺脫安第斯山脈的窮苦生活紛紛投身淘金熱潮,而他們所涌入的金礦城市拉林科納達(La Rinconada)是一座海拔高達5000米且遭受汞污染的偏遠城市,普通人很難在此生活。不僅如此,很多國家還在為了爭搶石油資源而打仗。通過這些照片,我希望能夠與大家分享一個理念,那就是我們都應該共同思考并克服人類不得不面對的邪惡欲望。為了呈現更多細節,我正在嘗試用彩色照片進行創作。

2009年荷賽(WPP)肖像類單幅獲獎作品《蓮花之井》,是一部以西藏地區某個佛學院的沙彌尼為主題的攝影作品。在亞洲,很容易找到關于女性的攝影題材,你是如何想到拍攝這些沙彌尼呢?

2006年我主要在做“流浪者的土地”項目的展覽與出版工作,此后我開始思考創作一部更易于理解、以亞洲或是韓國為主題的作品。于是,2008年我開始拍攝《蓮花之井》。冬日的嚴寒令沙彌尼的臉頰猶如綻放的蓮花般泛紅,我突然間想到,泛紅的面孔便是能夠表現她們的最好符號。而此時,我需要找到能夠令兩側臉頰上的“蓮花紅暈”看上去相同的布光方法。于是我避開西方常用的倫勃朗式布光,尋找到適合東方人的打光方式,這也成為這部作品成功的關鍵。當時我正在試圖改變自己的創作方式,而此次改變令我在10年之后再次有機會登上荷賽舞臺。

近期,敘利亞難民問題日益嚴重,我了解到你在今年1月前往塞爾維亞等地對敘利亞難民進行采訪拍攝。我想知道在敘利亞難民危機中,你怎么樣看待自己的角色?

我在2013年拍攝了黎巴嫩和約旦難民,在2015年秋天和2016年春天拍攝了漂泊在塞爾維亞、克羅地亞、馬其頓、希臘等地的敘利亞、伊拉克、阿富汗難民。這些地區和難民是宗教與資源戰爭的犧牲者。我認為,難民問題是全球化過程中某些強國的戰略性失誤,也是他們的政策所造成的無法預知的后果,猶如火種一般無法熄滅。雖然同在亞洲,但我們并不了解這些人,可能的話,我希望與非政府組織一道來幫助這些難民,我也希望能夠與聯合國教科文組織亞太教育院(APCEIU)合作,制作并出版那些關于我們目前無法了解地區的文化、歷史等資料,從而幫助我們的孩子,改變對于他們的態度。

作為報道攝影師,你認為報道攝影或紀實攝影的發展方向會怎樣呢?

與追求多樣化的形式相比,我們更應重現事件現場,深入挖掘社會現象與事實。世界正在快速變化,如今媒體的屬性已不再是傳播事實,也成為了話題的制造者或某些社會問題的替罪羊。為了在世界的變化中尋找重心,我們應該強化自身人文素養,并記錄下世界上復雜多樣的、有悖情理的現象,從而觸動人們的心靈。報道攝影師更加需要持之以恒,因為現在許多國家都有很多被我們忽略卻值得深挖的故事。