范縣會議

千正旺

1962年初七千人大會結束后一個半月,受周恩來總理委托,譚震林副總理率水電部和冀魯豫三省領導同志及有關人員于3月12日在河南省范縣召開會議,從糾正黃淮平原“三主方針”的偏差入手,拉開了認真總結“大躍進”的經驗教訓,全面恢復農業生產的序幕。因當時情勢緊迫,范縣會議前后只開了六天,雖無文字決定,但它卻是新中國水利史上一次具有重大轉折意義的會議。1958年至1962年間,我先后在新鄉、安陽地委辦公室工作,當時正擔任安陽地委第一書記崔光華的秘書,隨他參加了范縣會議的全過程。

“三主方針”提出的緣由

“大躍進”前,河南提出:一個省可以單獨進入共產主義,河南要在四年內實現共產主義。省委第一書記吳芝圃還特別強調:“河南的‘大躍進是先從農業開始的,而農業‘大躍進又是先從農田水利運動開始的。”由于這種認識的驅動,在1957年11月12日召開的中共河南省一屆二次會議上,省委號召各級黨組織必須堅持“全黨全民辦水利”的指導思想,必須堅持“以蓄為主、以小型為主、以社辦為主”的建設方針,迅速掀起“大規模的、翻天覆地的、排山倒海的群眾性的水利建設運動”。

1958年1月29日,河南省委召開常委會議,向全省人民發出了總動員令:兩年實現水利化。會后,由省委領導史向生、戴蘇理等分別組團帶隊先參觀了豫東平原水利建設,后在鄢陵縣馬欄鄉召開了經驗交流會。在會上,以水利專家陳惺為代表的專家們反對在平原以蓄為主,提出立足于排,但排、灌、蓄相結合的建議被斥為“保守路線”,受到不點名的批判。分管農業的史向生代表省委進一步發出“百日基本實現水利化,永遠摘掉災區帽”的號召,徹底吹響了河南水利建設“大躍進”的號角。

很快,河南提出的“三主方針”就引起黨中央的關注。《人民日報》專門發表社論并進行報道。8月底,中央政治局擴大會議通過《中共中央關于水利工作的指示》,指出:“貫徹‘三主方針,堅決依靠群眾,是做好農田水利建設工作的基本關鍵。”從此,“三主方針”成為“大躍進”中全國水利建設的綱。

當年11月,河南在《1958年冬到1959年春水利建設方案》中,更具體要求全省一億畝耕地實現園田化,做到“地平如鏡,埂直如線”,甚至統一規定“平原地區凡落差30厘米、流速每秒一米以上的水流都要利用起來(發電)”。這場始于1957年冬的水利“大躍進”,在1958年達到高潮,到1960年春才逐漸止步,前后持續了三個年頭。

“以蓄為主”給黃淮平原帶來嚴重危害

“三主方針”在總體上講是可行的,但全國各地情況復雜,千差萬別,如果搞“一刀切”,照搬照套,勢必帶來災害性的后果,尤其是“以蓄為主”在山區基本可行,但將其機械地搬到平原地區后,卻帶來了相當嚴重的危害。

在1958年和1959年的水利建設高潮中,黃淮平原地區從坑塘化發展到水網化,由橫看是一串串坑塘,豎看也是一串串坑塘,發展到沿水平線挖橫河,抬高路基,切斷自然流勢,不許澇水外流,群眾稱之為“一塊地對一塊天”。同時,在河流上掀起與水爭地的風潮,圈占河灘,圍墾湖泊,省、地、縣、村各級行政區劃之間普遍設置阻水障礙,名曰“客水廳”“洪水招待所”,使河道患上了嚴重的“腸梗阻”。

同時,由于北方平原地區的灌溉和耕作措施不夠合理,造成地下水位不同程度的上升,結果發生部分土壤次生鹽堿化的現象。“截至1961年底,河南省引黃灌區次生鹽堿化面積519.88萬畝,山東省為391.94萬畝,合計911.82萬畝(不含原有鹽堿化土地面積)。”

以我工作的豫北地區為例:

1958年全民大辦水利時,新鄉地區(當時統管整個豫北,共轄4市24縣)開挖了兩條大型引黃灌渠,一條叫“共產主義渠”,一條叫“大工渠”。兩渠的設計規模都是240/秒立方米。由于缺乏科學知識,只注意灌,而忽視排,使原來的排水體系遭到破壞。在“大工渠”的總干渠之下,又挖了九條干渠,大小渠道縱橫交錯,把豫北平原變成了一個大的象棋盤,到處是阻水工程,澇水排不下,地下水位急驟上升,沼澤化、鹽堿化迅速發展。到1961年前后,全區鹽堿地面積猛增到800多萬畝。播種不出苗,出苗被堿死,糧食大減產,群眾生活極度困難,喊出:“要吃飯,平九干(渠)”“要吃饃,平大河”,強烈要求廢渠還耕。

其實早在1958年11月1日,毛澤東在新鄉召開豫北地區部分地、市、縣領導同志座談會時,就曾以三國曹操“注意疏浚河道,引水灌溉,發展農業生產”的典故提醒與會者要引以為戒。而據新鄉地區的老干部回憶,正是在這次座談會上,新鄉地委的主要領導曾當面向毛澤東提出:“水利化搞不好會帶來鹽堿化。”表達了新鄉地區眾多干部群眾和水利科技工作者的共同顧慮。在隨后愈演愈烈的水利“大躍進”中,他們的隱憂不幸變為了現實,在第二年開展的“反右傾”中,他們中的許多人也因此遭到錯誤的批判和處分……

當時的河南省委“慕虛名而處實禍”,給河南各項建設帶來了不可估量的嚴重損失,使河南廣大人民付出了難以忘卻的沉痛代價。正如劉建勛1964年1月28日在省農業科學技術工作暨高產單位會議上講話時指出的那樣:“由于我們沒有經驗,在后期離開科學態度,辦了許多蠢事,違反了科學精神,犯了瞎指揮的錯誤,諸如:豫東亂挖水利,破壞了原有的排水系統,形成了大雨大災,小雨小災,年年遭災;豫北引黃灌溉,使大片土地鹽堿化……造成了許多損失,使廣大群眾的情緒受到了很大的

挫折。”

河南省先行一步糾偏

1961年7月22日,中央正式下文任命劉建勛擔任河南省委第一書記兼省軍區第一政委。就是這一天,劉建勛在座談研究平原地區澇堿災害時,先總結了平原地區的治水經驗,然后提出:“現在平原治水的問題那么普遍,那么嚴重,這不是具體工作問題,而是方針問題。”“平原地區應該以排為主,排、灌、滯兼施”。“在中央‘以蓄為主提法未改變之前,河南的‘以排為主對外不提,要拆除阻水工程,恢復自然流勢,暫停引黃。”

劉建勛的決心已下,但具體問題要如何解決呢?他四下追問在“大躍進”年代有沒有反對派?大家說:“有,叫陳惺,現下放在信陽地區水利局。”

9月,劉建勛找到還戴著右傾帽子的陳惺,讓他陪著去信陽做農村調查。他們共走了七個縣。據陳惺回憶:劉建勛白天看、晚上聽,被看到的悲慘現象和聽到的荒唐事例深深震驚了。他對陳惺說:“當前首先要辦的,一是落實‘三級所有,隊為基礎,重振農民的生產積極性;二是整修被嚴重破壞的水利工程,恢復農業生產力。”

接下來的秋冬之間,劉建勛又多次深入豫北災區調查,同當地黨政干部和水利工程人員一道,對1958年形成的水患工程逐項進行勘查,認真分析原因。

劉建勛在南樂縣看到大片大片的鹽堿地后,感嘆道:“像這樣搞下去,要把農民最基本的生產資料—土地都丟掉了,群眾靠什么生活?”在新鄉市,劉建勛在聽取水利部門關于豫北地區的規劃報告時,當得知為了解決旱、澇、堿害必須同時完成灌、排兩套工程,需要上億立方米的土方量和上億元的投資額后,他說:“現在國家經濟困難,哪有這個力量,群眾每天只吃半斤糧食,怎么能做這么多土方?現在要想一個迅速改善的臨時辦法。”

劉建勛繼續向陳惺等水利和土壤專家求教。他問:“省內的阻水障礙容易清除,通道容易打開,但是,沿省界就困難了,需要時間協商,該怎么辦?”陳惺等提議:“寧愿加重局部負擔,也要解放一大片。”劉建勛接受了專家的意見。

11月上旬,河南省委召開全省水利工作會議,提出全省水利建設的近期總方針應是“旱澇兼治,興利除害并舉”,在山區繼續貫徹“以蓄為主”的方針;在平原地區以除澇、治堿為中心,排、灌、滯兼施。

劉建勛根據當時國民經濟困難的實際情況,提出了分兩步走的策略,一是立足自身能力、從小處起步,凡一個地區,一個縣范圍內自己能解決的問題,要積極去辦,盡量把災害減輕到最低程度。對大的工程,尤其是涉及省際的工程,要積極向中央反映情況,爭取中央支持。他曾在安陽地區的縣委書記會議上講道:“我的辦法是找機會、鉆空子。我去中央開會,災情資料和水利地圖都隨身帶上,一有機會就講。有一次少奇同志到河南組,我沒等他說話就把地圖鋪開向他匯報,結果使中央了解了河南的水災情況。”

就這樣,河南省率先改變了“以蓄為主”的治水方針并付諸實踐,打通排水出路的工程在省內各地區雷厲風行地展開了。

然而,“三主方針”畢竟是經中央決定、廣為宣傳、長期執行的重大治水原則,糾偏工作絕非一朝一夕之功和一省一地之力就能完成。于是在1962年1月召開的七千人大會前的預備會期間,劉建勛代表河南省委向黨中央和毛澤東起草報告,反映黃淮平原地區治水存在的嚴重問題,引起了中央決策層的重視。

由于七千人大會的會期長,參加人員多,正是大造輿論的好機會。據參加會議的同志講,有一次,陳毅元帥來到河南組,劉建勛和幾個災區的縣委書記輪番上陣,一個接一個地向他匯報災情,陳老總聽后很受感動,當場表態:“我要向中央請示,要一柄尚方寶劍,帶領一個師去幫你們挖開阻水工程。”

也正是在這次七千人大會上,周恩來總理表示會后要親自處理冀魯豫的水利問題。

七千人大會結束一個星期后,水電部遵照周總理的指示,在京召開了冀、魯、豫、皖、蘇、京五省一市的平原水利會議,但會上對平原地區執行“以蓄為主”方針帶來的問題認識仍然不盡一致。由于河南強調“排”,有人就說河南像吃了大黃,光想大排大泄。

周總理隨即召集了有關省(市)委的第一書記座談會,認真聽取各方意見。最后,他在講話中提出平原治水要因地制宜,該蓄的要蓄,該排的要排,不能只蓄不排。他還形象地比喻說:我問過醫生,一個人幾天不吃飯可以,但如果一天不排尿,就會中毒,土地也是這樣,怎么能只蓄不排呢?周總理的表態在省(市)級的領導層取得了一致的認識。

后來,周總理因為籌備二屆人大三次會議等公務繁忙不能分身,就委托譚震林副總理實地考察、就地解決冀魯豫三省黃淮平原地區的水利問題。這才有了于3月中旬召開的范縣

會議。

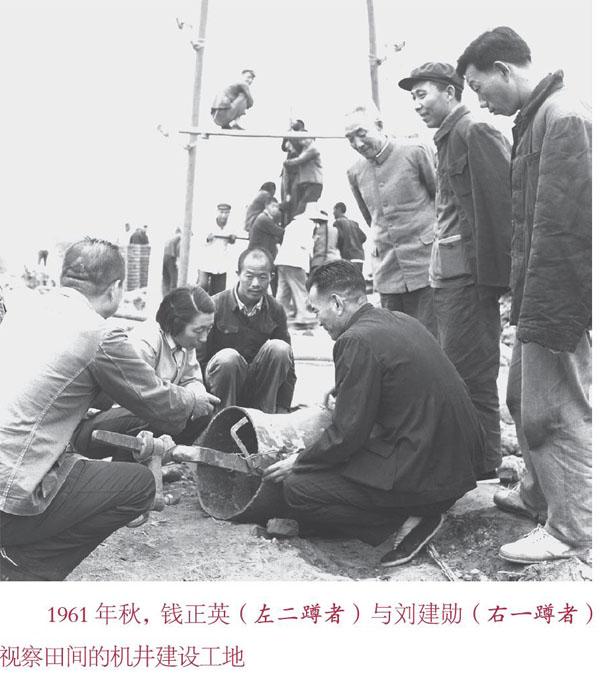

三級聯合檢查組實地檢查

1962年3月12日,譚震林和水電部副部長錢正英來到安陽,河北省委書記處書記兼省長劉子厚和他們同來。他們提前通知劉建勛在安陽等候,與他同來的有河南省副省長王維群和中南局候補書記金明。那時,中南局主要領導陶鑄、王任重派金明和李爾重(中南局宣傳部長兼農委主任)、吳南生(副秘書長)等人常駐河南,他們調查研究、出謀劃策,協助省委做了大量工作。

另外,河南省政府辦公廳和省水利廳的負責人、安陽地委第一書記崔光華和主持新鄉地委工作的第二書記耿起昌等也參加了會議的全過程。由山東省委書記處書記周興和副省長陳雷率隊的山東有關人員則是在豫魯邊界等候。這樣,就組成了中央、省、地三級水利工程的聯合檢查組。

檢查組首先實地視察了冀魯豫三省接壤地區大名、南樂、清豐、濮陽、范縣、東阿等縣的水利建設情況。

檢查組從安陽出發,第一站是冀豫邊界的東風渠。這條渠是共產主義渠進入河北省的灌渠。渠寬堤高,封鎖了內黃縣向東北方向排水的所有河道,是一個明顯的阻水工程。譚震林看后表態應該平掉,劉子厚代表河北同意,當場拍板定案。

第二站是冀魯豫三省結合部的“王小樓節制閘”,這是長期困擾三省的一個糾紛點。這里有一條向河北省送水的灌渠,修了之后,造成周圍土地嚴重鹽堿化。當時已是陽春三月,可田間的青苗很少,放眼望去白茫茫一片。當地群眾形容為“見風白云起,遍地六月雪”。

下閘臺后,譚震林問圍觀的一位山東農民:“老鄉,這個渠好不好啊?”老鄉滿腹怨氣地罵道:“奶奶!”譚震林又追問:“把它扒了好不好呀?”老鄉回答:“我給你磕頭!”話音未落,他就趴地下給譚震林磕了個響頭。譚震林當即發話:“渠道平掉,節制閘拆除。”在場的干部群眾都情不自禁地鼓起掌來。這件事對譚震林的震動很大,大大堅定了他解決問題的決心。

檢查的第三站是金堤河的阻水工程。金堤河是黃河灘區的一條排澇河。1958年山東省為蓄水灌溉,在河道內打了五道攔河大壩,第一壩建在范縣櫻桃園,陳伯達題名“豐收湖”。每道壩都建有牢固的閘門,把金堤河變成了五個水庫,使得灘區的澇水不僅排不進,遇大雨還造成漫灘淹地。沿河豫魯兩省的濮陽、范縣、壽張、東阿廣大地區深受其害。檢查組對五道大壩逐一勘查,認真傾聽了群眾的意見,最后決定全部予以廢除。

檢查的最后一站是山東省東阿縣的位山。這兒有一座由水電部建設的現代化攔黃河電動大閘。建閘的本意是想攔下黃河水用作灌溉,可結果對灌溉毫無用處,反而成了黃河行洪時的阻水工程。因為這是國家級的大工程,最后是由譚震林和錢正英根據大家的意見和建議,當場商量決定:立即將閘門拆除,同時將閘基改為公路橋

使用。

至此,聯合檢查組對所涉工程的實地檢查全部結束。因為“共產主義渠”和“大工渠”的首閘,距下游較遠,所以檢查組未去現場。不過在檢查中發現的許多危害,都與這兩大灌渠有關。于是譚震林在正式開會前宣布:立即關閉這兩大灌渠。

當天,耿起昌就奉命返回新鄉組織落實。第二天上午,他向會議報告:兩個渠首已全部關閉。

為時三天的范縣會議

經過三天的實地檢查,聯合檢查組返回范縣城關鎮。3月15日,由譚震林和錢正英主持召開了上述領導同志和有關省、地、縣三級水利部門負責人參加的范縣會議。因為與會人員基本都實地參加了檢查,所以在認識上沒有任何分歧。

劉建勛在會上代表河南匯報了半年多來在水利建設中發現的問題和采取的對策,介紹了已實施的三條糾偏措施:一是拆除一切阻水工程,恢復水系的自然流勢,使澇水可以下泄;二是暫停引黃灌溉三至五年;三是臨時滯蓄,即在大雨時利用低洼地滯蓄洪水,犧牲小片,保存大片。這些意見都得到了譚震林、錢正英的支持和與會人員的贊同。

據李日旭(后曾任河南省水利廳副廳長)的日記所載,最終,范縣會議從更大的范圍和更專業的角度確定:“一要徹底拆除一切阻水工程,恢復水的自然流勢;二要積極采取排水措施,降低地下水位;三要停止引黃灌溉。沿黃各閘,不經水利電力部批準不得開閘。會上經有關地區的要求,還確定只保留河南的人民勝利渠和山東的打漁張兩個灌區,控制引水。”河南提出的三條措施最終全部得到采納。自此,冀魯豫三省因片面執行“三主方針”造成的負面影響開始消除。

同年11月和12月,農業部和水電部分別召開全國農業會議和全國水利會議,從國家層面上正式對“三主方針”進行了調整。

錢正英在晚年回顧這段歷史時說:“我和建勛同志是在六十年代認識的。當時他調河南省委任第一書記。在天災人禍極其嚴重的情況下,他領導省委和全省人民,克服重重困難,使河南經濟得到恢復。河南省當時的困難,有一部分是由于水利工作中的錯誤造成的,其中有些問題,當時的水電部是有責任的。正是在這種情況下,我經常去河南和他協同工作。為了一些業務問題,我們也發生過一些爭論,最后,‘不打不成相識,我們竟成為很談得來的好朋友……在‘文革中,我們(水電部和河南省)繼續努力,互相配合,推進河南省的水利工作。河南廣大平原的機井建設,就是在他和王維群同志的主持下,在七十年代大規模開展起來,至今仍為河南的農業發展提供了重要條件。在山區建設中,林縣、輝縣等在全國有重大影響的典型,也是在他的支持下樹立起來的。”

范縣會議結束前,譚震林發表了重要講話,他對引黃灌溉中的失誤以及給群眾造成的災難深感痛心。他激動地說道:“引黃灌溉,我這一輩子不搞了,我兒子這一輩子也不搞了,我孫子這一輩子也不搞了。”他的話雖是一時感慨之言,略顯偏頗,但對大家提高認識、增強信心,確實也起到了振聾發聵的作用。

譚震林講話后,錢正英作了較長時間的發言。她詳細分析了黃河灌溉引發鹽堿化的原因,首先肯定黃河水本身是沒有鹽堿的,是可以灌溉的。問題出在工程不配套,排水不暢,地下水位上升,土質中所含的鹽堿成分隨著水位而浮上地面,是由于我們自身工作沒做好而造成的。她向廣大水利工作者發出號召:“在引黃灌溉問題上,革命尚未成功,同志仍須努力。”與會者把兩位領導的講話結合一起領會理解,在認識上很自然地就統一和堅定了。

在排澇問題上,山東省處于最下游,涉及聊城、惠民、德州、濟南四個地區。雖然四個地區的領導人沒有參加實地檢查,只是開會時才趕到,但他們態度積極、端正,完全同意會議定下的排水方案,濟南地委書記在發言中說:“即使我們局部受損失,也要顧全大局,廢除一切阻水工程,保證上游澇水順利通過。”他的話音剛落,劉建勛從座位上站起身來,走到他面前,緊緊握著他的雙手說道:“謝謝你,你是我的同志!”這立即引起了熱烈的掌聲和議論。整個會場洋溢著合力治水、共渡難關的團結氣氛。

范縣會議的真正會期只有三天,雖然沒做出長篇大論的文字決定,也沒形成白紙黑字的紅頭文件。但它是一個務實求真、排憂解難的會議。不僅到了現場,一句話就能定一個案,而且在會后件件都能得到落實。

范縣會議還是勤儉節約的典范。譚震林一到安陽就規定:不論到什么地方一律不準吃肉、蛋。會議全程,最好的食品是豆腐和粉條,會議結束時,吃了一次大蔥、蘿卜餡的素餃子,算是改善生活。

范縣會議之所以能夠成功召開,積壓多年的阻水難題能得以解決,主要是因為當時中央領導層決心大。同時,劉建勛到任后認真調研探索,積極向中央領導建言獻策,在會上系統總結河南經驗,促使譚震林、錢正英迅速協調和解決了冀魯豫三省在防澇治堿上遺留的重大問題,也是功不可沒的。

會后河南發生的新變化

由于得到了國務院主管領導和水電部、冀魯兩省主要領導的肯定與支持,河南在會后加快了糾偏的步伐:

當月下旬,省政府做出《關于平原地區水利工程幾個問題的決議》,提出徹底廢除邊界圍堤,拆除溝河堵壩,改善阻水路基,平毀一切阻水工程等十項決議。

1963年以后,隨著水利建設形勢的恢復和好轉,河南省委堅持不斷地調整、完善水利建設方針,但始終都以平原地區的除澇治堿為主題內容。

當年10月,省政府召開了全省水利工作會議。劉建勛在會上代表省委提出“排澇治堿、植樹固沙、打井抗旱”的12字方針,以后又豐富為“挖河排水、打井抗旱、除澇治堿、植樹防沙”的16字方針。之后,河南省委和省政府還多次召開會議,研究部署全省的水利工作,使之始終得以持續、健康、深入地發展。

1964年初,在毛澤東的親自過問下,河南還與安徽兩省順利簽訂了九項協議,使豫東與皖西地區多年未決的水利糾紛也得到化解。

再讓我們以新鄉地區為例,看看所發生的巨大變化:

新鄉地委自1962年春在全區各縣、市掀起大搞排水工程的高潮,先后停灌了四大引黃灌區,廢除了28座平原水庫,拆除了1.2萬多處阻水工程。從1963年起,又開始組織對海河水系最大支流的衛河進行機械清淤。在“1963年至1965年,系統地進行了天然、文巖干支渠的疏浚整理,并在中科院的幫助下實行井灌井排,不但起到了抗旱作用,還治理了鹽堿地”,同時“地委第一書記耿起昌親自到原陽、延津、封丘等縣的重點沙、堿社,進行植樹造林的調查研究……”

從1962年至1965年的四年間,新鄉全地區新打機井1.58萬眼,恢復舊井7.56萬眼,灌溉面積發展到393萬畝,治理鹽堿地142萬畝,1965年糧食總產量比1961年翻了一番多。

到1966年,河南省的經濟逐漸得到恢復,水利有效灌溉面積恢復到2620萬畝,旱澇保收田發展到1444萬畝,年糧食產量恢復增加到1227萬噸。河南認識自然和發展水利曾付出沉重的代價,但新中國成立初11年的大建設與困難時期五年的調整、恢復,給河南留下了最基本的水利家底和最寶貴的經驗教訓。

今天距范縣會議已經50多年了。當年它的成功召開和重要意義,不僅體現了我黨群眾路線、實事求是的光榮傳統,也凸顯了我黨不畏艱難、勇于進取的創新精神。在新中國的水利史上,范縣會議將占據重要一頁。

(編輯 葉 松)

(作者曾先后擔任新鄉地委和新鄉市委副秘書長,并長期擔任河南省副省長崔光華的秘書)