感悟數據的收集、整理與分析

孔凡哲 劉帥

“數學來源于生活又服務于生活”。這句話你一定不陌生吧。

對于紛繁復雜、處處充滿數據的當今社會,切實把握數據,擁有數據收集、整理與分析的本領,是大數據時代對現代公民的基本要求。

面對以下問題,同學們會選取哪個方法解決?

某一條生產線生產了一批零件。共10000個。質檢部想檢查這批零件的質量。應該采用什么方法?

質檢部員工A:將10 000個零件全部一一檢查。

質檢部員工B:從10 000個零件中隨機抽取100個進行檢查。

在問題中,員工A將10 000個零件全部檢查費時費力。如何做才能既省力又能達到目的呢?這就需要調查(特別是抽樣調查)。

調查是生活中必備的一種科學研究方法,它包括了數據的收集、整理與描述。

每逢新生入學或者班委換屆,想必我們都期望選出令大家信服的班干部。有什么辦法可以公平、民主地推選出全班同學普遍認可的班干部呢?你能提供怎樣的方案呢?

下面讓我們一起解決這個問題。

1.提出問題。

如何公平、民主地推選出全班同學普遍認可的班干部(以班長為例)?

2.分析問題。

了解民意是做到公平、民主的前提。若要推選出令全班同學普遍認可的班長。就需要了解同學們的真實想法。鑒于此,我們可以利用數據的收集、整理和描述來分析問題,進而解決問題。

(1)收集數據。

第一步:設計調查問卷。

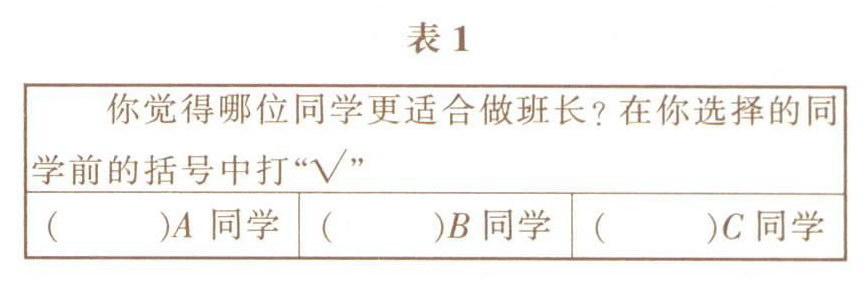

作為收集數據的工具,調查問卷尤為重要。根據我們要研究的問題,設計出調查問卷。如表1。

第二步:選擇恰當的收集數據的方法。

收集數據的方法一般包括全面調查和抽樣調查。兩種方法各有千秋。全面調查所反映出的數據特征比較準確、全面,但可操作性略顯不足,數據量較小時尚可,數據量較大時就比較費時、費力。而抽樣調查所反映的數據特征相對不是很準確。但可操作性較強。選用哪種調查方法要視具體情況而定。

選擇收集數據的方法一方面要考慮可操作性,另一方面要考慮問題的類型及調查目的。

一般情況下,數據量較小且是為了解決比較重要的問題時,就應該采用全面調查。

是不是只要數據量大就一定不可采用全面調查而只采用抽樣調查呢?這不是絕對的。如我國的人口普查就采用全面調查。人口普查是全國基本人口數據的主要來源,是一項重要的國情調查,對國家管理、制定各項方針政策具有重要的意義,雖然數據量極大。也采用全面調查。

因為班長是為全班同學服務的。理應征求全班人員的意見,且班級人數并不多。所以采取全面調查,這樣既能保證選出來的同學是大家都認可的,而且可操作性也比較強。

第三步:實施階段。

按照已確定的收集數據的方法,用設計好的調查問卷對數據進行收集。具體做法就是,將設計好的調查問卷發放給全班同學,待全班同學答完后,由老師負責統一收集并保管,便完成了數據的收集過程。但是。此時我們得到的初步數據不夠系統,為了更方便地解讀數據、分析數據,需要對數據進行適當的整理。

(2)整理數據。

請兩位同學上臺合作,一人唱票,另外一人在黑板上畫“正”字記錄每位候選人的票數,對數據進行整理,最后共同完成表2。

(3)數據的描述。

有三類統計圖可以用來描述數據:

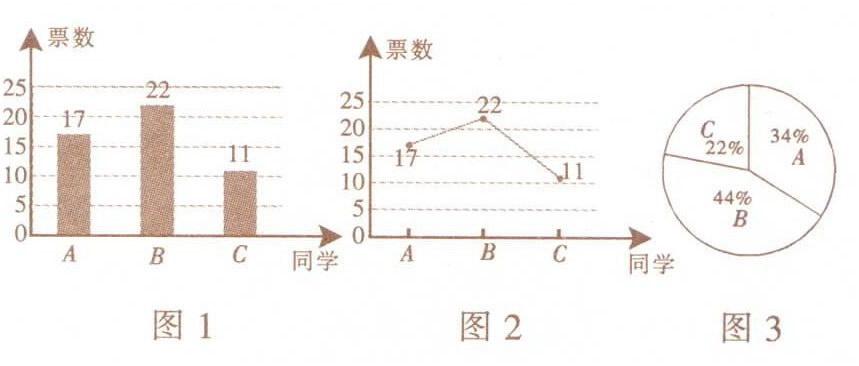

條形統計圖:能清楚地表示出每個項目的具體數目。如圖1所示。

折線統計圖:能清楚地反映事物的變化情況。如圖2所示。

扇形統計圖:能清楚地表示出各部分在總體中所占的百分比。如圖3所示。

在推選班長的過程中。需要直觀地看出每位同學的票數,所以,建議選用圖1的條形統計圖會更好,可以直觀地發現B同學的票數最多。

3.解決問題。

通過對全班同學的全面調查。進而收集數據,然后整理和描述數據,我們可以發現B同學的票數是最多的。在此次選舉中。B同學當選班長的結果合理有效地體現了公平、公正的原則。由圖1也能發現,A同學的票數也不少,可以讓A同學擔任班長之外的其他班干部。