在陜西發現“歷史”

牟利鋒

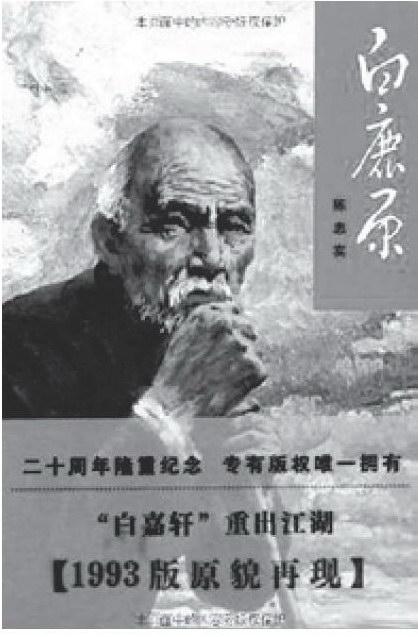

2016年4月29日,中國作家協會副主席,陜西省作家協會名譽主席,著名作家陳忠實因病醫治無效,于西安逝世,享年74歲。對一位作家來說,對他最好的紀念莫過于重新閱讀他的作品。為了紀念這位優秀的作家,本刊特邀請兩位評論家從文學角度來再度理解《白鹿原》。

陳忠實走了,這個消息最初讓人遲疑,但即刻也就釋然,一個視文學為生命,抱著“墊棺作枕”想法的作家,他的自然生命早晚要耗盡。陳忠實自己曾經寫過兩篇關于“死”的文章,態度很坦然,即便如此,他的死已然成為一個社會話題。陳忠實的認真、執著固然是這個社會最缺乏的品格,他的苦吟、抱負也是我們這個奢談理想的社會最沉重的堅守。但這些仍然不足以解釋陳忠實的人與文,何以在商品大潮如此洶涌的時代能夠站得住、站得久。一個作品不多,甚至在批評家們看來文大于人的作家,為什么會在中國文壇,乃至社會產生如此大的反響?陳忠實的意義究竟何在?我們有必要回到陜西這塊土地,看看陳忠實到底為我們貢獻了什么。

一、何處是“陜西”?

陳忠實的創作沒有離開過陜西,具體說沒有離開過關中平原上的那個村、那座城。關中對他來說不是簡單意義上的生養之地、歸根之所,更是創作的營養之泉、生命的滋養之根,血脈所在不是鄉土情結可以道盡的。陳忠實曾經坦承自己對關中這塊土地的熱愛,“用一句話或者一個詞概括我的直接感受,這就是:沉重。既是背負的沉重,更是心靈的沉重”。這種沉重感從何而來?關于陜西、關于西安,賈平凹在《老西安》里提到這樣一則趣事:去上海出差,旅館門房拉住他聊西安:“聽說西安冷得很,一小便就一根冰拐杖把人撐住了?!我說冷是冷,但沒上海這么陰冷。他又說:西安城外是不是戈壁灘?!我便不高興了,說,是的,戈壁灘—直到新疆,出門得光膀子穿羊皮襖,野著嗓子拉駱駝哩!”看似荒誕,實則極具代表性。門房老頭的說法雖然經不起推敲,但它卻是相當一部分沒有來過西安的人,特別是南方人對西安、陜西的最初想象。

陜西的“落伍”既是一個歷史過程,也是文人的文學想象,換句話說,“落伍”是歷史與文學雙重塑造的結果。“秦中自古帝王州”,西安想象擺脫不了歷史上曾經輝煌一時的漢唐故都,這是這座城,乃至整個陜西的幸與不幸。十三朝古都,說來平添當地人思古的幽情和意緒,站在這塊原上,即便是只能吼秦腔,底氣依然。然而,陜西如今的沒落幾乎是直線的,沒有反彈。因為地緣劣勢,隨著整個中國的近代化,陜西的不堪在1920年代到了極致。1924年暑期,魯迅抱著漢唐故都的舊夢來到西安,感到大失所望:“五六年前我為了寫關于唐朝的小說,去過長安。到那里一看,想不到連天空都不像唐朝的天空,費盡心機用幻想描繪出的計劃完全被打破了,至今一個字也未能寫出。”此情此景,漢唐故都沒有能為后來的子民增加自豪的砝碼,反倒成為沉重的負擔,這塊土地上生發的人和事也都逐漸為粗略的地域印象所淹沒。

對此,陳忠實有自己的看法。有一則陜西民諺流傳甚廣:“一碗粘面,喜氣洋洋;沒有辣子,嘟嘟囔囔。”陜西人喜吃面,粘面加辣子就足可以讓當地人開懷。諺語本來寫實,用來觀察陜西民間的風土人情不失為一個很好的角度。但陳忠實不這么看,因為諺語“似乎還隱約著一層言外之意,以面食為生的關中人,不及以大米為主食的南方人腦瓜聰明靈活,自然影響到思維,也影響到經濟發展”,但“歐洲和北美人多以面包為主食,面包是用小麥為原料而不是以大米為原料的,似乎并不妨礙他們作為世界經濟最發達地區的人的大腦結構和思維方式”。陳忠實用歐美人也以面食為主作為反詰,看似孩子氣,實則自有他的邏輯,也算是以其人之道還治其人之身。所謂西部的落后保守正是在近代以來西風東漸的大背景下逐漸產生的,但從源頭上講,也許地域性的風俗習慣東西方恰好又是相通的。

在陳忠實看來,陜西人一點都不保守,“西安是響應辛亥革命且完成‘反正最早的幾個城市之一。陜西的共產黨人在陜西傳播共產主義幾乎與全國同步。陜西農民運動開展的廣泛和深入程度只次于湖南,僅藍田一個縣就有八百多個村莊建立了農民協會,缺憾在于沒有人寫這場大革命運動的‘考察報告”。這其中已經隱含著為陜西這塊土地辯誣、立史的沖動。而所謂的鄉土情結,也不是陜西人的特色,安土重遷源于農耕文明的基因,背井離鄉也首先出于各地生存狀況的比較。要說戀鄉情結,陳忠實斷言在中國范圍內,恐怕沒有哪個地域的人比上海人更重了。這一邏輯要想反駁,也著實得費些功夫。

這自然不是什么地域文化的意氣之爭,也不是故土情結的本能反應,而是有關陜西這塊土地的重新思考。近代以來,中國的西部地區,包括陜西,在近代化的整個過程中處于非常被動的地位。東部地區不論在政治、經濟,還是文化上始終以啟蒙者的姿態出現,而西部則完全處于從屬地位,只能扮演被啟蒙的角色。西部的近代化也往往被描述為一個逐漸向東部敞開的過程,紅軍的長征、西南聯大師生的內遷等都被譽為東部對西部的文化啟蒙。在東西部的強烈對照中,我們聽到的只是東部的聲音,諾大一個西部反倒失聲。真正的“西部”在哪里?陳忠實考慮的恰恰就是這樣一個問題。西部,特別是陜西的失落,既不是歷史,也不是現實,而是被歷來的敘述所塑造,我們需要尋找的正是陜西自己的聲音、歷史。

二、尋找原上的精魂

為陜西辯誣,乃至尋找陜西自己的聲音,談何容易?且不說近代以來文化上東強西弱這種普遍的歷史觀念,就是作家自己的認知和判斷也難免深受此種說法的影響。陳忠實不是理論家,可以通過構建一套理論體系來破除迷障,說服自我。當然理論對他而言,雖則系統嚴謹、有理有據,但終究屬隔靴搔癢,難得見真的性情、真的血淚。一切還得從自身的生命體驗說起。已過不惑之年,陳忠實對自己的生命突然有大恐懼:“我在進入四十四歲這一年時很清晰地聽到了生命的警鐘。我從初中二年級起迷戀文學一直到如今,盡管獲了幾次獎,也出了幾本書,總是在自信與自卑的矛盾中躑躅。我突然強烈地意識到五十歲這一年齡大關的恐懼,如果我只能寫寫發發如那時的那些中短篇,到死時肯定連一本可以當枕頭的書也沒有。”這種內心深處的恐懼讓他意識到留下來的時間也許不多,而生命對他來說更為重要的是厚度而非長度。

時間是1986年,中篇《四妹子》寫成,自家的房子也已經建好,陳忠實像往常一樣坐班車進城。坐在一個靠窗的位置上,窗外熟悉的坡地、麥苗、油菜花一縷縷掠過,還是這片原,這塊地,陳忠實卻恍然第一次發現了它的魅力:“我此前不知多少回看見過這些景象,而且行走其中,推車挑擔或騎自行車不知有幾十幾回了,春草夏風秋雨冬雪里的原坡和河川,在我早已司空見慣到毫不在意,現在在我眼里頓然鮮活起來生動起來,乃至陌生起來神秘起來。一個最直截的問題旋在我的心里,且不說太遠,在我之前的兩代或三代人,在這個原上以怎樣的社會秩序生活著?他們和他們的子孫經歷過怎樣的生活變化中的喜悅和災難……以這樣的心理和眼光重新閱讀這座古原的時候,我發現這沉寂的原坡不單在我心里發生響動,而且彌漫著神秘的詩意”。只有當再次直面這片原的時候,陳忠實生命的質感才被激活。他知道自己最好的年華以及最后的年華都將和這塊土地緊緊地聯系在一起。

陳忠實歷來堅持創作源于生活的觀念,也對自己鄉土生活的經驗和積累非常自信。原上原下多少個村莊、學校都留下他的足跡,何況他就是一個地道的農民,生于斯長于斯。直到回首白鹿原的這一刻,陳忠實才發現,對于這一塊土地,他原來是如此的無知。遠的不說,近百年來,生活在這塊土地上的人承受了什么付出了什么,他們的沉憂隱痛有誰曾好好體會?

要了解這一塊土地,陳忠實決定沉入歷史,自己動手動腳去“發現”關中,乃至陜西近代以來的劇情主線。查閱藍田、長安縣志,在其他作家看來完全是吃力不討好的事,甚至不明白他為什么要這樣做。剛打開縣志時陳忠實也有這樣的疑惑。歷史的沿革、劃界的變化,包括地方歷次的天災人禍都讓他始料未及,但卻難有生命上的碰撞感。反倒是縣志卷末最不起眼的有關“貞婦烈女”的記載,頓然讓他心驚。這些列在卷末的“貞婦烈女”雖然生活形態各異,但都以自己的生命實踐了自己的信條,最終卻只能留下幾行文字,連真姓實名也無緣得見。這是怎樣一種不幸和寂寞?由此,陳忠實又不禁本能地想起了自己聽過、見過不知多少的鄉村“酸黃菜”的故事。故事里所謂的“蕩婦淫娃”比之于“貞婦烈女”,雖然讓人難堪,但卻充滿了生命的張力。這種實實在在的生命之間的碰撞感讓他興奮不已,白鹿原上的人和事逐漸活了起來。

挖掘已經沉埋的歷史,不是為了還原所謂的真實,而是為了和曾經的人事直接對話,如此抱負,就不是簡單地翻翻縣志可以實現的。陳忠實決定為腳下這塊土地立傳,寫出關中人的魂魄,陜西人的氣性,可當他多方面調動自己的生活儲備時,卻發現缺少一個可以觸發的點。這個時候,“廈屋爺”深沉而舒緩的呻喚起到了關鍵性的作用。廈屋爺是陳忠實唯一見過的祖父輩里的一個爺爺。雖然在他不到十歲的時候,廈屋爺就已經過世,但這深夜睡熟后的呻喚還是給幼小的陳忠實留下了難以磨滅的印象。當他沉入先輩的生活,尋找原上的精魂時,廈屋爺的呻喚一下子把塵封的歷史拉倒眼前,“廈屋爺夜半的呻喚,是我直接感受直接納入的白嘉軒鹿三們富于生命質感的聲音。我在小書房里驟然問興奮起來,甚至有點按捺不住的心顫。我在這一瞬,清晰地感知到我和白嘉軒鹿三鹿子霖們之間一直朦朧著的紗幕扯去了,他們清楚生動如活人一樣走動在我的小書房里,腳步聲說話聲咳嗽聲都可聞可辨”。

正是在與歷史的反復對話中,在與這塊土地切身的接觸中,在與過去的生命的直接碰撞中,陳忠實逐漸找到自己創作的真正動力和方向。為陜西這塊土地上曾經的人和事塑形、傳心,找到屬于這塊土地自己的聲音,這是他的抱負,也是他的使命。

三、所謂“傳統”

談論陜西文化,少不了談它的傳統。陜西的傳統文化既指向一種歷史遺留,也意味著一種文化上的價值判斷。換句話說,人們雖然承認陜西文化的悠久、深厚,但卻不滿于它的封閉、保守。在某種意義上,陜西文化幾乎成了落后、僵化的代名詞。有清一代,就學術思想的潮流而言陜西也是逐漸邊緣化的。有學者就斷言乾嘉樸學未過潼關。關中,乃至陜西此時仍然是理學的天下。

所謂陜西的文化傳統,具體來說是理學中的關學,對這塊土地的影響無疑是最為深遠的。遠及北宋的張載,近至清末民初的牛兆濂,關中地區的大儒們以其特有的信念、毅力,在這塊貧瘠的土地上踐行儒家的“知其不可而為之”的人世理念,往往成為后來者效法的模范。因此,當陳忠實構思《白鹿原》這部小說的時候,首先跳出來的人物便是朱先生。可當他真正動筆捕捉這個人物時還是頗費躊躇。原來,所謂的關學或者儒家傳統并不能與創作者產生真正的共鳴。關學的條條框框非但沒有幫上忙,而且限制了作者的想象與創造。至此,問題的關鍵就在于,到底是什么讓陳忠實和關中最后的大儒牛兆濂聯系起來?當我們在談論關學傳統的時候,到底在說什么?

事實上,陳忠實走近關學傳統,依靠的恰恰不是嚴謹的學說,而是讓人感奮的故事。在調查家族資料的過程中,陳忠實無意問聽到有關曾祖父的一則逸聞。曾祖父個子很高,腰桿兒總是挺得又端又直,從村子里走過去,那些在街巷里袒胸露懷給孩子喂奶的女人,全都嚇得跑回自家院門里去。這則逸聞給陳忠實以強烈的刺激,“此前我已經開始醞釀構想著的一位族長的尚屬模糊平面的影像,頓時就注入了活力也呈現出質感,一下子就在我構想的白鹿村的村巷、祠堂和自家門樓里踏出聲響來;這個人的秉賦、氣性,幾乎在這一刻達到鼻息可感的生動和具體了”。長輩人身上方正不茍的品格,因為血緣的關系讓陳忠實突然有種生命的貫通感,他醒悟到自己正在走近所謂耕讀傳家、詩書繼世的儒家傳統。

牛兆濂的故事在白鹿原上早就傳為佳話。抗戰初期,牛兆濂先是聯絡全國幾位舊知識分子,在上海一家大型日報上發表抗日宣言,緊接著,他身體力行,古稀之年竟然徒步走到潼關,準備前往中條山抗戰的前線。雖然后來被勸回,但在家國危難之際,老派學者的錚錚鐵骨和敢于擔當的精神仍然讓后來的子孫敬仰不已。不論是曾祖父的方正不茍,還是牛才子的錚錚鐵骨,如此人格都是傳統中國文化最值得我們感念和追懷的一面。重操守、講擔當、自尊自強、有情有義,不論在任何時候都是我們這個民族最可寶貴的精神財富。要說傳統,這才是真正活著的傳統。它不但在曾祖父、牛才子這樣有故事的人身上,而且業已成為整個民族的文化血脈,特別是在底層社會,中國文化中最頑固、也最強悍的一面表露無遺。而這些人物就在作家身邊,觸手可及。陳忠實在創作的儲備過程中,將逐漸清晰化的關于傳統文化的這一發現稱之為中國人的“文化心理結構”。抓住了這條線索,陳忠實其人其文就有了精神、氣質上的重量,以此來衡量中國近代以來的風云變幻,這塊土地的幸與不幸也就清楚了許多:“好的東西很難把它顛覆,壞的東西、腐朽的東西也很難把它排除,很難剔除掉,這就必然發生精神更新過程時心理結構的顛覆和重建的痛苦過程。這個痛苦表現在大的社會事件上是戰爭,死多少人,小到每一個家庭的父父子子,妻子兒女,在這個舊的、傳統的心理結構被顛覆到重建過程中的矛盾和痛苦。”而《白鹿原》的魅力也正來源于這股精神基調。

關中,乃至陜西在近代以來的中國文化版圖上是一個獨特的存在,因為偏居西部,它的屈辱與光榮在某種意義上也正是老大中國社會轉型的一個縮影,這里有大歷史、大故事,有待有心人來整理、挖掘。陳忠實就是最恰當不過的“這一個”,這是這塊土地的幸運。而對陳忠實來說,他的幸運就是找到了真正屬于“陜西”自己的聲音、歷史,這塊土地在他的筆下終于新鮮活潑起來。

責任編輯:李松睿