奧克蘭攝影節:來自世界邊緣的視角

在“邊緣”觀察世界有可能是一個不錯的角度。打個比方,位于中心、代表權威的“高樓大廈”總要保持無比堅固,才能承擔責任之重,因此關注點難免總在自己身上,唯恐不堪重壓而倒塌。在這樣的情況下,創新就變得困難。在傳播方式變革的時代,大企業還在花著大錢調研、試圖規避風險時,一些小作坊、小工作室已經走在創新和實踐的路上了。這些心懷熱忱的“局外人”(outsiders)正在不懼風險地追逐創新,而一個重要的成功原因是,他們的創新不只是從自己的視角出發,也同樣基于“邊緣的”視角。

生活如此,藝術更是如此。傳統的學院派和如今的藝術市場在獲取新鮮靈感的方法上有所不同,藝術學院派更為慎重求穩,而藝術市場則更看重金錢和利益。但藝術不只是美學規則或奢侈商品,藝術也是一種我們與自己對話的方式。我們通過想象力,創造出新的比喻和敘述方式,這些都可以更好地幫助我們理解生活。

奧克蘭位于太平洋南緣,奧克蘭攝影節(Auckland Festival of Photography)正得益于它的“邊緣”視野。奧克蘭攝影節著眼于個體的人,鼓勵人們發揮創造力和想象力,并以多種表達形式參與其中。作為新西蘭最重要的攝影節,它囊括了很多在社會、文化和民族環境中有突出“地域代表性”的影像作品,這些創作者多為國內外初露頭角和已有所成的藝術家。然而,奧克蘭攝影節希望能打破藝術家和普通公眾的界限,鼓勵每個普通人都開拓自己創作的能力,用屬于自己的、力所能及的方式進行創作。

為了更多了解這個充滿活力的攝影節,我采訪了茱莉亞·德金(Julia Durkin),她在2004年創立了奧克蘭攝影節,此后一直擔任攝影節的總監。我還采訪了與她合作很久的助手伊

蓮·史密斯(Elaine Smith)(本刊在2015年與茱莉亞·德金與伊蓮·史密斯合作了“新西蘭當代攝影師”欄目,介紹及專訪了6位新西蘭當代攝影師——編者注)。

(阿拉斯戴爾·福斯特是策展人、作家和文化研究者,現居于悉尼,工作范圍遍及全球各地,你可以在www.culturaldevelopmentconsulting.com上了解更多。)

與茱莉亞·德金(奧克蘭攝影節公共參與總監)與伊蓮·史密斯(講座文化/組委會/項目負責人)對談

我對你的職位很好奇,一般攝影節的創始人都會稱自己為“藝術總監”或者“創意總監”等,你的職位是“公共參與總監”(Public Participation Director),這個職位是怎么來的?

茱莉亞:是特意這么設置的。奧克蘭攝影節一直非常看重公眾參與度,因為攝影的本質是一種開放的、民主的媒介。如果沒有人來看藝術家的作品或講座——沒有公眾參與——那就沒有攝影節這么一說了。我的職位就是專門為了開拓攝影節的觀眾參與度而設置的。

伊蓮,你的職位描述甚至把自己負責的項目都標注出來了,而沒有用一般意義上的管理職位,比如“副總監”什么的。

伊蓮:我負責管理和協調很多攝影節的關鍵項目,包括年度組委會和“講座文化”系列(圖03)。除我之外,還和攝影節相關贊助方和投資方一起合作項目工作。但如果把我和其他共事伙伴都稱為“策展人”或者“副總監”顯然是不太合適的,所以用“講座文化/組委會/項目負責人”描述我的職位比較恰當。

奧克蘭攝影節為什么如此強調攝影節的公眾參與度呢?

茱莉亞:奧克蘭攝影節是一個每個人都能參與、展示自己的舞臺,我們盡可能力求用多種多樣的資源來開辦展覽。

伊蓮:以往傳統的“學院派”總是和藝術領域的“階級”息息相關,所以我們可以看到,來來回回總是同樣的一些人在展出自己的作品。奧克蘭攝影節的一個不同之處就是我們在積極地尋找那些“邊緣”的創作者,努力回避同質化的、主流題材的作品。

策展人應該是對文化現狀有著獨特洞察的人,如果策展人把足夠多的藝術家聚起來,也會形成一種潮流,因為這些人正反映著當下的趨勢。

茱莉亞:是的。攝影節有很多策展人,這是一個基于民主參與的攝影節,而不是基于藝術“階級”的攝影節。最重要的是,每個人都有平等參與攝影節的權利,無論是觀看,創作抑或成為影像中的拍攝對象。我們希望營造一個為所有參與者擁有和創造的攝影節,并希望他們可以通過攝影節發聲。當我們在2004年創立攝影節的時候,在這個地區沒有其他攝影節是對公眾開放的,相關活動都是由某一個策展人和組織者說了算的。

奧克蘭攝影節反響如何?

伊蓮:這些年來,攝影節變成了奧克蘭每年六月的重要文化活動之一。然而不可避免的,某些“權威機構”也給我們一些負面的反饋,他們不是很高興,因為他們不再是這個城市的唯一權威了。

茱莉亞:我們所做的每個文化項目都是一次冒險,這就是藝術的本質。你只需要盡可能地控制風險。有一個辦法是讓人們對攝影節產生“共鳴”,這樣公眾才會來參與。

你認為這個攝影節有什么特別值得關注的嗎?

茱莉亞:新西蘭是一個建立在懷唐伊條約(Treaty of Waitangi)之下的多元文化國家(懷唐伊條約簽署于1840年,毛利族讓出他們的土地給英國,以此換取英國的公民身份,有效保障了他們和當地的殖民者擁有平等的公民地位——編者注)。從1970年代末期,毛利民族的藝術和文化逐漸復興,得到更廣泛的關注和了解。奧克蘭攝影節也一直關注邊緣、小眾和弱勢人群及社會問題,比如少數民族,女性,殘疾人,失業人群,以及不同的性別取向和性別身份的人群等等。

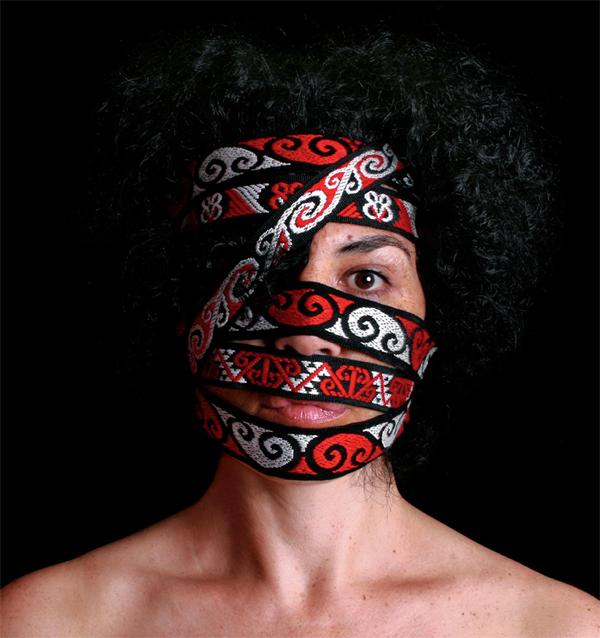

伊蓮:攝影師Vicky Thomas在攝影節展出過一張很棒的作品,我們都非常喜歡,是一張她的自拍,她用一條毛利民族風格的編織帶把幾乎整個頭包裹起來,只能用一只眼睛向外看,另外一只眼睛被頭發擋住了。這張作品暗示了人們對于毛利族的文化一直處于一種一知半解的狀態。Vicky圍繞了毛利民族的身份認同和文化創作了很多作品,在新西蘭,這是非常重要的題材(圖04)。

給我們講講奧克蘭攝影日(Auckland Photo Day)。

茱莉亞:奧克蘭攝影日是攝影節創立以來就有的環節,是一個向公眾開放的比賽,時間持續24小時。在這一天中,每個參與者要去拍攝一張反映他們心中奧克蘭的照片。參與者可以是團體、個人、家庭或者孩子,這個活動鼓勵每個人都拿起相機,提交一張關于人、地域和生活場景的照片,反映自己這一天的經歷。

伊蓮:攝影日是一種交流,讓在奧克蘭的每個人分享關于這個城市的看法和觀點。事實上,我們的第一位冠軍是一位9歲的小男孩Wesley Tumai(圖05)。

這個攝影日活動有什么重要意義嗎?

茱莉亞:奧克蘭攝影日著眼于文化交流,給予參與者充分的自主權利,并提供分享攝影作品的平臺,以此也增加了城市居民的凝聚力。在這個活動中,參與者能體驗到快樂、愛、畏懼和挑戰。它把我們生活、工作、娛樂的方方面面展現出來,用影像實現交流。

伊蓮:這些照片都存放在檔案館里,以供日后展覽,同時也是奧克蘭居民為自己所在的城市留下的影像資料。

有沒有哪個作品你覺得很特別?

茱莉亞:在2009年,Mitchell Round拍了一張照片,是一個身穿西裝、頭戴圓禮帽的男士站在辦公樓頂的畫面。他克服重重困難拍攝了這張照片,是為了表達自己對這座城市的感知,那是他心中的城市影像。我對此印象非常深刻(圖01)。

伊蓮:一張2012年獲獎的人像作品讓我印象深刻。攝影師是Lee Copas,他在Aotea廣場舉行的反核武器和平慶典上,拍攝了一位毛利男子。大家都很好奇這個男子是誰,于是,在2014年,我們通過一家報社的幫助找到了他,Copas還把這張肖像照送給了他(圖06)。

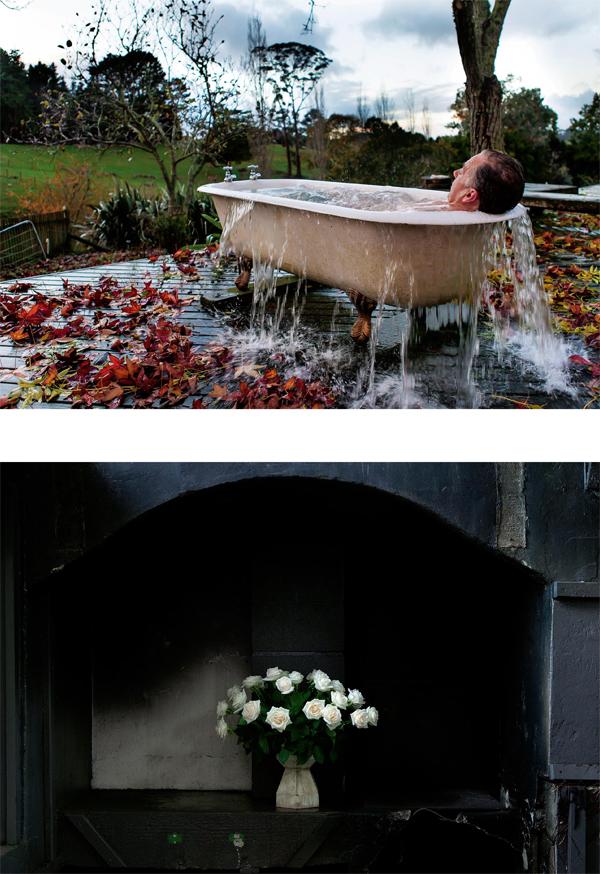

茱莉亞:每位攝影師都是通過自己獨特的方式加入奧克蘭攝影節的。我特別喜歡Bernadette Fastnedge的作品《溢出》(Overflowing)。這張照片雖然看起來有點怪,但是它用畫面說明了我們在奧克蘭所享受的自由程度:你真的可以把浴缸擺在屋子外面,把它灌滿水,躺在里面欣賞院子里的花花草草。這就是很“新西蘭”的生活態度(圖07)。

奧克蘭攝影節不止展示已經完成的攝影項目,還會委托攝影師拍攝新的作品和項目,這是比較特別的一點。這種每年一度的委托征集活動從何而來?

伊蓮:我們從2011年開始委托攝影師為攝影節拍攝項目,想借此支持和鼓勵本土藝術家。他們的作品不僅可以成為新西蘭的影像資源,還可以幫助藝術家發展自己的事業。與直接呈現已有的攝影作品相比,這種方式更能直接地刺激攝影師們的創作。我們委托的第一個攝影師是Roberta Thornley,當時她的作品剛引起關注。Roberta的攝影作品在很大程度上受到了電影的影響,既怪誕又脫俗,帶有一些神秘色彩(圖08)。

茱莉亞:委托拍攝項目意味著在每屆攝影節上都有新的攝影作品可供展示。在新西蘭這樣的小國家,攝影圈子很小,容易沒有什么新鮮感,但委托的拍攝項目總能帶來新東西。

伊蓮:委托拍攝項目是攝影節非常重要的一部分,比如,贏得2013年委托項目獎的攝影師Jennifer Mason,她通過改變照片中的比例和透視關系,把場景轉化成一個全新的空間。她的影像裝置作品被放置在Silos,一個位于奧克蘭海濱區域的再生后工業園區,也是舉辦攝影節的主要場地。Jennifer的裝置作品也為后來在Silos布展的藝術家們建立了標桿(圖09~10)。另一個委托拍攝的例子,是在2012年攝影師James Lowe創作的一組有電影畫面感的作品,表達了自己對存在主義的理解(圖11)。

2014年,塔努·加戈(Tanu Gago)以Tamaitai Pasifika MaoI(毛利語中意為“真正的帕斯菲卡女人”)為主題拍攝了三幅作品,展現少數民族性別身份和認同的多樣性。(圖12)。

茱莉亞:在奧克蘭所有探討種族、階級和性別的作品中,塔努的作品可能是最尖銳的(我們曾在2015年月刊的“新西蘭當代攝影師”欄目中對塔努·加戈進行過專訪——編者注)。

攝影節結束后,這些委托作品會怎么處理?

伊蓮:除了存放在攝影節檔案館外,還會巡展。比如,2015年委托攝影師PJ Paterson的作品還在中國的平遙國際攝影節上進行了展出,那一屆只有兩個外國攝影師獲獎,PJ就是其中之一(圖02、圖15)。今年將會委任攝影師Russ Flatt拍攝。他的作品風格獨特,主題總能引人深思,我們非常期待看到他的創作(圖13)。

從地理角度看,新西蘭距離歐洲以及美國等文化中心都較遠,這對攝影節有什么影響嗎?

茱莉亞:新西蘭的地理位置確實與世界上大多國家相距較遠,但我認為,正是得益于這種“隔離”,才讓我們看待事情有與眾不同的角度。這也意味著,如果攝影師想要使作品更“國際化”,就得嘗試離開新西蘭,遠離自己的家鄉。

在你看來,如今的奧克蘭攝影節在文化層面,是繼承歐洲移民文化更多,還是與亞太文化的聯結更多?

茱莉亞:這個問題很有意思。新西蘭的主流文化仍然是繼承歐洲的移民文化,但有趣的是,我們的攝影節卻主要聚焦于亞太地區文化。奧克蘭攝影節是亞太攝影論壇(Asia-Pacific PhotoForum ,簡稱APP)的成員之一,該論壇涵蓋了亞洲、大洋洲在內的環太平洋地區的攝影節。因此,相對來說,我們與環太平洋區域的藝術家和攝影節的合作更多,而比較少與紐約、巴黎或者倫敦等文化中心城市的藝術家和攝影組織合作。

事實上,如今亞太地區正涌現越來越多優秀的攝影師和作品,而亞太攝影論壇成員的合作模式也擴大了我們可展示內容的范圍。這也潛移默化地改變新西蘭文化交流的方式:從新西蘭所在地理位置的文化視角出發,創造獨特的文化交流方式。

這種文化交流有什么成果嗎?

茱莉亞:就拿我們與中國平遙國際攝影節的合作來說,奧克蘭攝影節近年來加入了許多中國攝影藝術家,這樣的合作讓我們受益很多。

攝影作為一種極具創造性和交流性的媒介,你認為其發展方向是什么?

茱莉亞:這是個很復雜的問題。當今世界上,攝影可以說是最強有力的藝術形式之一,“數字革命”正在席卷全球,同時這也意味著會產生影像泛濫的可能。在我看來,未來幾年這種趨勢可能會有所轉向,影印照片、攝影書等實體的影像載體可能會逐漸復興,其受眾也不僅限于熟悉這些舊物的老一輩人,還包括很多想重新探索這些藝術形式的年輕人。

奧克蘭攝影節成為新西蘭攝影行業的領頭活動,正是得益于眾多藝術家、策展人、執行者和參賽者的參與,相信在日后的展覽中,他們的作品會體現出更多新的理念和價值。