西安入境游的現狀與思考

褚亮 張依 張新宇(西安文理學院外國語學院 陜西西安 710065)

西安入境游的現狀與思考

褚亮 張依 張新宇(西安文理學院外國語學院 陜西西安 710065)

旅游業已被國際公認為是縮小地區差距的有效手段,西安作為中國重要的節點城市,處于一帶一路以及建設國際化大都市的關鍵時期。但是如今西安旅游產業的良莠不齊、問題凸顯,所以促進西安市旅游業的發展具有十分重要的理論意義以及實際作用。

【DOI】10.19312/j.cnki.61-1499/c.2016.06.009

本文以探索如何利用服務產業實現經濟轉型作為研究目的,通過實地考察、發放調查問卷、查閱文獻以及相關資料等方式,從不同方向研究問題,得出研究結論:西安可利用其文化歷史氣息濃厚,民俗豐富多彩的優勢大力發展入境旅游。在發展中;應樹立正確旅游觀念,與其他西部熱點旅游城市加強聯系與合作,共同開發;應抓住絲綢之路的發展機遇,促進旅游行業銷售發展及運作方式的現代化。

一、前言

在今,旅游業作為具有顯著關聯勞動作用的產業,已被國際公認為是縮小地區差距的有效手段,1997年《歐盟條約》就提出了發揮旅游在縮小地區差距中的有效作用,西安作為中國重要的節點城市,處于一帶一路,國際化大都市建設的關鍵時期,如何利用服務產業實現經濟轉型,發揮旅游產業在縮小地區差距方面的作用,對于縮短與東部發達城市的差距,帶領西北地區又好又快發展具有重大意義。西安面臨次旅游熱點城市的尷尬地位,如何提高西安對入境旅客的吸引力,創新文化旅游產業發展方式,滿足外國游客旅游體驗,從而提高西安入境旅客數量,對西安的產業轉型發展顯得尤為重要。本文以西安當代大學生視角,通過對外國游客旅行滿意度的調查,和景區的實地走訪,淺析西安入境旅游業現狀,從入境旅游相關數據中,得出一些看法,并為西安入境旅游業發展提出思考。

二、西安入境游的背景與現狀

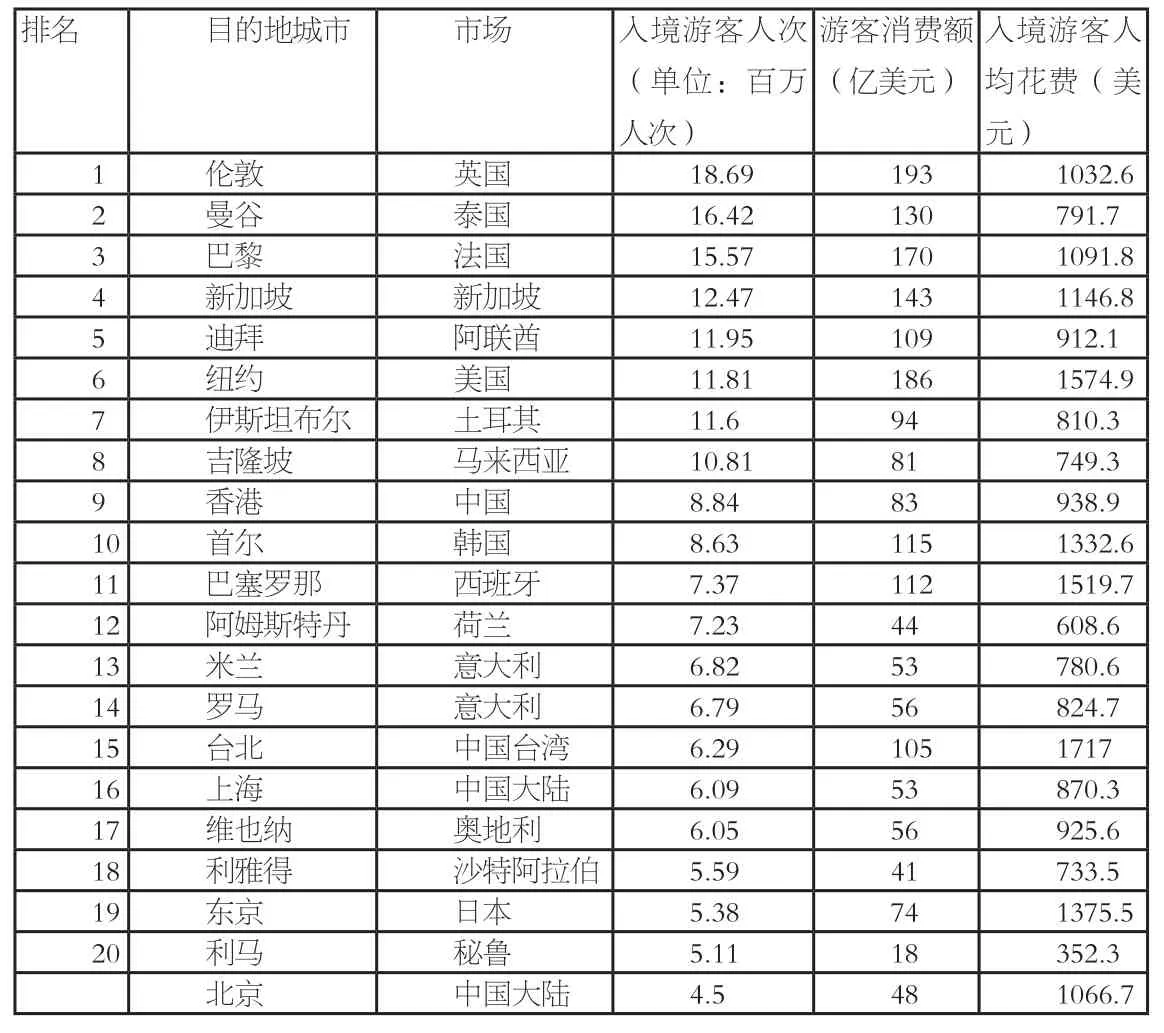

表一 2014年世界旅行目的地城市預測指數榜

1. 國際大背景下西安優越的發展機遇

2014年世界旅行目的地城市預測指數榜顯示(表一),在入選的20座城市中,亞太地區占八座,其中中國香港、臺北、上海均在其列,這已表明亞洲在世界旅游的重要地位,亞太地區旅游已經崛起,亞洲旅游經濟發展趨勢大好,在這種大環境下,無疑有利于中國大陸入境旅游的發展。從統計口徑來看(特指內陸地區),我國入境旅游市場規模不斷擴大,這為西安的入境旅游發展提供了重要的機遇。入境旅游市場的開拓可提升旅游城市的影響力,塑造城市名片,擴大對外經貿,促成城市經濟的良性發展。然而,西安在入境旅游方面仍存在一些來自各方面的問題。

2. 以我國入境客源為著力點的研究也表明西安入境游行業現狀

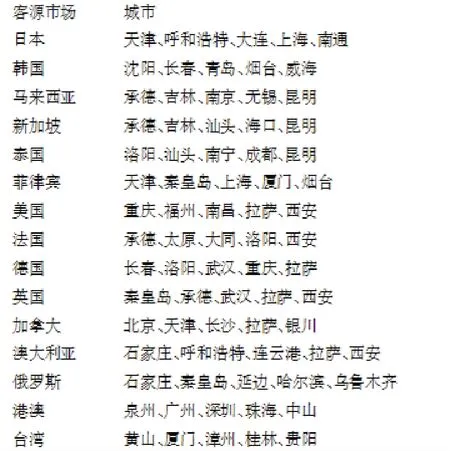

由圖表(表二)可看出一個十分有趣的現象:各客源市場的目的地選擇偏向性十分突出。

表二 各客源市場游客1996-2010年親景度均值前5位城市

歐美發達國家相比日韓而言更傾向于西安等類型城市。這說明,西安是歐美游客的親景城市類型,是日韓及港澳臺游客的疏景城市類型。然而,日韓是我國最大的入境外國游客市場,但他們的目的地選擇卻不是西安等類型城市。近程游客來到了中國,卻未來西安,這就一定程度上造成了西安入境旅游市場資源的不必要流失,相反,由于距離較遠,入境游客數量相對較少的歐美地區,對西安等類型城市的選擇偏向性較強。

究其原因,日韓為我國鄰邦,文化差異較小,歷史淵源較深,旅游產業有很強的重疊性,因此對文化差異不敏感。對旅游目的地選擇的偏向性就由東向西呈遞減趨勢,近年來,隨著我國對日韓市場的不斷開發以及中西部地區對日韓貿易的快速增長,日韓游客對中國中西部以省會城市為代表的旅游次中心城市的偏好性有較大提升。如西安的三星工廠入駐,三星項目的入駐就是西部地區對日韓貿易交流增長的結果,這在某一程度上推進了西安建設國際化大都市的進程,它不僅會拉伸西安的產業鏈條,提高外向型經濟發展,同時,還能帶來大量韓國工作者及其相關人員,韓國企業的涌入,無疑會提升西安在韓城市形象,促使西安韓國入境游客的增加,推動旅游服務產業發展。

日韓作為我國入境旅客主要來源地。西安必須抓住這一機遇鞏固日韓客源市場;反之,歐美國家雖對西安旅游偏好性強,但來自于歐美的入境游客仍較少,地理方面。歐美與我國距離較遠,無法形成大規模的旅行集群效應。但從游客目的地選擇偏好性來看,與我國文化差異較大的歐美游客對中西部歷史文化積淀深厚的區域偏好性強,說明來自于歐美的遠程游客更愿意來到西安,對于此,西安就應為這些有文化旅行需求的遠程游客提供更為便捷可操作的服務。如整合旅游資源,開發有潛力的有民族文化特色的旅游資源,尊重各國文化差異完善基礎設施建設,培養素質高語言能力好的接待人員。[2]

在大數據下,使來華旅游已規模化以日韓為代表的近程游客走進西安,將數量相對較少以歐美為代表的遠程游客體驗西安,是現今形勢下,西安旅游業發展的重要切入點。

3. 就西安地理位置而言,對外旅游行業也蘊藏著巨大的發展潛力。

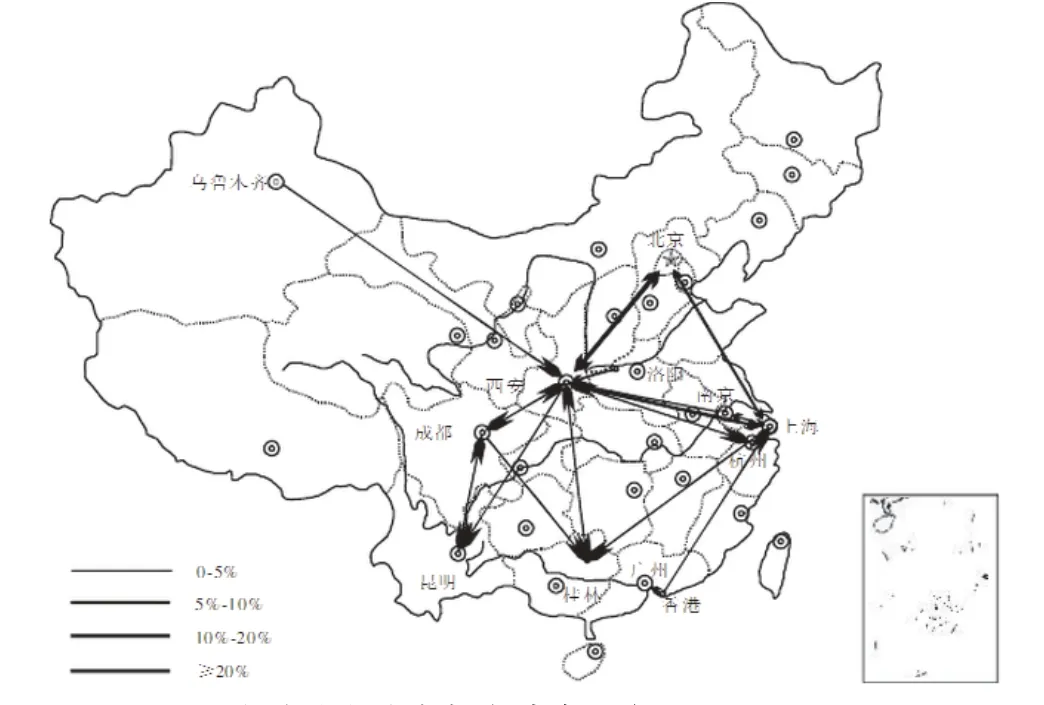

圖表(表三)顯示,我國入境游客旅游目的地城市相對固定,北京、上海、廣州、杭州、桂林、蘇州等對外吸引力較強。北上廣有著內陸城市不可比擬的地理、政策區位優勢,它們是我國重要的入境口岸,口岸是入境旅游的重要集散處,為城市及周邊的旅游產業起到了巨大的承托作用。同時,這些地區經濟發達。對外貿易頻繁,有較高的服務能力與匹配基礎設施。是中國現代化發展的代表,引來國際側目。

對此,西安更應把握城市旅游的發展定位,加強跨區域合作,加強基礎設施建設,如建設符合國外旅客衛生標準且價格適中的旅店,完善各景點與大城市之間的交通連接。改善旅游航空,開通多條與口岸城市的直達航班,加緊與國內一線旅游大城市的對接工作。提升境外游客入陜的可進入性,做好與口岸城市和旅游一線熱點城市旅行社的合作,把握住已入境的客源。[3]

三、促進西安入境游的方法與策略

圖三 入境旅游流向頻率分布示意圖

旅游的六大基本需求為食、住、行、游、購、娛,因此旅游業的開發也必須注重游客的這方面體驗,入境游客總體來說有較高的消費能力。所以旅游產品的開發服務應是一個區域旅游業發展的重中之重。但是,從我們實地走訪調查過程中發現,西安自身旅游業的開發仍舊存在較大問題。

城市規劃混亂,古建筑附近的現代建筑比比皆是,很難給人一種古城古色的印象。例如西安鐘樓,四周被各式各樣的現代建筑圍追堵截;大雁塔附近的音樂噴泉,像是現代景觀與傳統建筑的戰場;還有政府費大力氣重修的城墻,雖然有關于城墻內部建筑建設的規定,但城內建筑規劃仍舊混亂不堪,站在城墻上很難感受到應有的氣勢。

旅游景點的服務質量問題較多,不重視游客旅行體驗。服務質量對旅游業的發展有著至關重要的作用,然而,我們很多景區的服務質量差強人意。實地走訪調查暴露出的問題有:自身基礎設施不健全,如公共廁所數量少、衛生較差,為特殊需要的游客設施不完備,道路標示的不明確,耽誤游客時間,影響游客對景區印象;景區沿路小販強買強賣現象較多,嚴重影響游客心情,例如臨潼兵馬俑景區;旅游產品的定價沒有合理規范,正常20,景區內可能是50、100。[1]

可以創新研發旅游產品,如工業旅游產品,為廣大市民參觀游覽、科普教育、學術交流、休閑娛樂的場所;文化生態旅游產品,深入挖掘西安深厚的歷史文化和自然生態資源,文化生態旅游產品:傳統名俗文化產品,例如鄉村旅游(市旅游局也在大力開發鄉村旅游,正是群策群力的關鍵時期)以及體驗名俗文化,形成以觀光、趣味農業、體驗、采摘、農家樂、戶縣農民畫、草編畫,周至刺繡、閻良根雕等為特色的民俗文化游。[1]

從產業鏈的區域集聚發展方向研究,產業的空間集聚發展是區域經濟發展的必然結果,也是推動是區域經濟發展的重要動力。[4]改革開放來,我國旅游經濟產業發展初具規模,旅游經濟產業空間集聚也成為推動區域經濟發展的重要推力。可是,我國國際旅游區域差異很大,廣大中西部內陸地區歷史、自然旅游文化資源豐富,但是旅游經濟欠發達。西安,是中西部地區的前沿城市,又作為歷史文化名城、十三朝古都,文化底蘊深厚。在其基礎上的西安文化旅游業的發展具有得天獨厚的條件。而且,西安是我國最早發展入境旅游的城市之一,在國際上享有很高的知名度。 但是,從西安文化旅游發展的現狀來看,西安文化旅游產業集聚發展仍有巨大的改進發展空間。

空間融合、集聚已成為文化旅游產業的重要特征。深圳,作為改革開放的一線城市,經過30年的文化創意旅游發展,將文化產業和旅游產業結合發展,從一個幾乎沒有豐厚歷史文化遺產的邊陲小鎮,從無到有,由小到大,建立起了一個集吃、住、行、娛、購、游一體化的旅游產業發展模式。建立起了一批充滿豐富文化內涵的主題公園,如錦繡中國、世界之窗、小梅沙海洋世界等一批享譽世界的主題公園。成為中國最重要的旅游創匯基地、入境游目的地及旅游集散地之一。產業集聚能帶來眾多優勢:市場優勢、成本優勢、區域創新優勢、組織協同效應優勢,深圳旅游業的成功在于成功把握了產業鏈的集聚作用深圳的旅游產業對西安旅游業國際化發展具有重大的借鑒作用。

四、總結

在國家經濟、政治、文化產業都邁入新階段的狀況下,任何行業都應順應時代趨勢,響應國家發展大趨勢。極具發展潛力的旅游行業更不例外。且旅游業作為現今具有顯著關聯勞動作用的產業,對帶動城市相關產業發展及經濟產業結構升級有著重大作用。因此,西安可利用其文化歷史氣息濃厚,民俗豐富多彩的優勢大力發展入境旅游。在發展中,應樹立大旅游觀念,與其他西部熱點旅游城市加強聯系與合作,共同開發。抓住絲綢之路的發展機遇。促進旅游行業銷售發展及運作方式的現代化。

[1]王宏偉.西安年鑒旅游業.西安市統計局.2015

[2]高林安.中國商貿c旅游學刊, 2010(22)

[3]白凱 馬耀峰.入境旅游者體驗質量動態評價研究.城市問題.[J]旅游學刊,2007(2

[4]楊金玲 趙喜倉 張士平. 產業集群模式下的區域創新體系的研究.江蘇商論[J].2007(12)

該文為西安文理學院“大學生創新創業訓練計劃項目”階段性成果,項目編號201667.

褚亮,西安文理學院外國語學院講師;

張依,西安文理學院外國語學院學生;

張新宇,西安文理學院外國語學院學生。