王鴻生:文明傳承就是家族的傳承

楊世瑩

兩代人的隔膜和反差

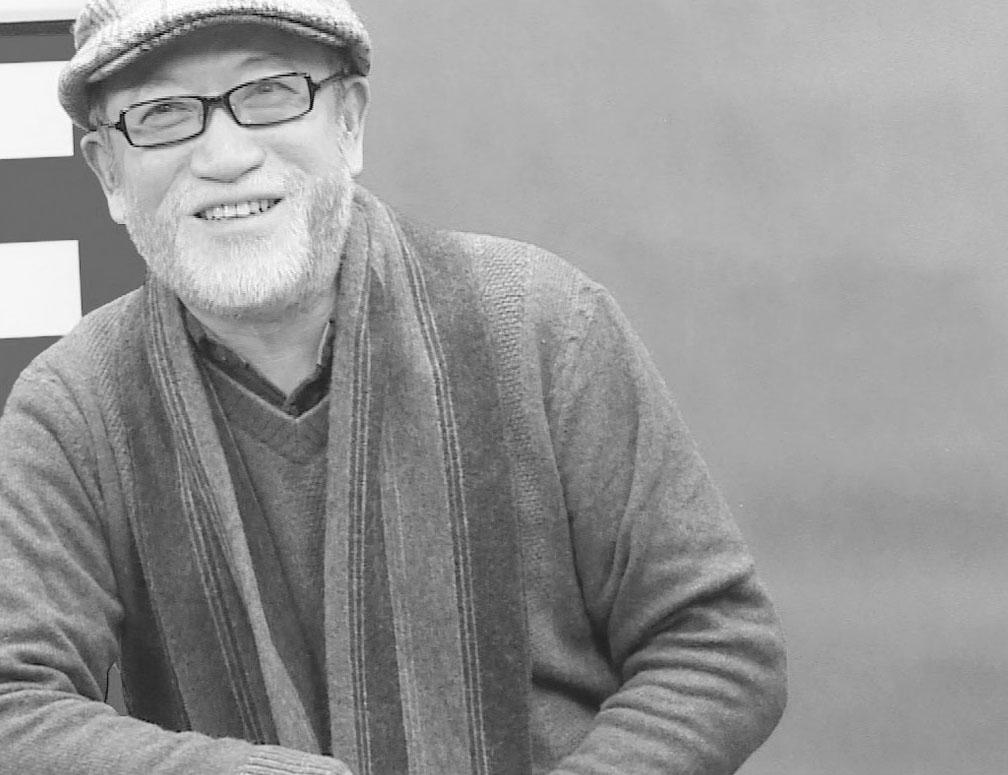

2016年1月,料峭的寒風依然擋不住教授溫暖如春的笑意,標志性的絡腮胡,時尚的船形帽,還沒有開口就讓人沒來由地覺得親。面對《人生與伴侶》記者關于好家風好家訓的采訪,王鴻生教授很有感觸地說,河南省委宣傳部和你們雜志社一起發起的這個活動,非常及時而且有意義,好的家風和家訓的傳承確實很有必要。

我現在帶博士,也經常接觸一些年輕人,時間長了,我就發現這樣一個反差,可以說,現在我們的家長都非常關心下一代的成長,對下一代的學習愛好都非常了解,可孩子們卻對自己的父輩一無所知,更不用說上兩代三代的家族的情況。

舉個例子來說,年輕人能列出穿越劇中雍正的一眾妃嬪,能侃侃而談某朝某代的“那些事兒”,卻對父輩的故事完全沒有興趣。你要想跟他們聊聊“我們年輕時候的那些事兒”,他們一準一臉的不耐煩。電視中以父輩青春為題材的知青劇雖然也走紅熒屏,卻在網絡點播中遠遠不敵宮斗穿越劇。這已經成為一種行業的常態。

很多年輕人說,對父輩的故事不感興趣,是因為上一代人的生存哲學過時了,當下的年輕人有自己的生存焦慮,其中許多問題父輩不能理解,也給不出答案。而其實,代代相傳的經驗蘊含著解決現實問題的方法,許多關于未來的方向感,恰恰存在于父輩的歷史感之中。

所以,家風家訓的傳承就尤為重要。在古代,家族家譜的故事,可以說在孩子剛剛懂事時就要灌輸給他們的,對于家族的歷史,子弟們往往了如指掌,在他們成長的過程中,慢慢都會形成自己對善與惡、美與丑的判斷。所以,當他們以后遇到類似父輩的問題時,都會從自己的經驗里找出輕松應對的辦法。

包括在感情生活中,現代的年輕人往往向往那種速食的愛情,不了解父母為何因舒婷或者普希金的詩而牽手偕老,為何因一個熱切的眼神而魂牽夢繞,那種熱血沸騰投身國家建設的理想信念,在孩子眼里更顯得“不可思議”。可以說,這就是文化的斷層、傳承的斷代。

父輩精神的滋養

“忽視自身以及與自身最相關的東西,是信息爆炸時代很多人的通病。”王鴻生在接受采訪時說,房子、車子、婚姻、家庭等話題,往往形成“橫向包抄”之勢,讓年輕人疲于應對,以至于找不到方向,而方向感有時恰恰存在于父輩群像構成的縱向歷史感之中。

父輩青春題材的編劇大多是父母的同輩,他們將自己的經歷、對人生的感悟轉化成文字和影像傳遞給后人。父輩一代人生命中的美好,正在被影視劇更多地發掘。換一種眼光對待父輩,年輕人就會有收獲。

用當下眼光看父輩,你會以為他們的一生中所有的幸福和不幸,都是為了柴米油鹽。其實是我們忽略了他們的精神世界。與其借“穿越”逃避現實,不如從父輩精神中找尋解決問題的靈感。或許沒有現成的答案,但是父輩的奮斗、對未來的寄托,都給出了指向。也許當我們更深地了解了父輩祖輩,看到了他們所看到的風景,我們才會從這些風景中,發現更多精神的滋養。只要讀懂父輩,哪怕試著去讀懂,就能體會到一代人的奉獻以及社會的積極改變。家風的延續和傳承的重要,由此可見一斑。

家庭的傳承很重要

王鴻生教授還說,我們中華民族悠久的文明傳承到現在,是有一定道理的。家庭是一個社會最基本的單位,只有每個家庭把自己好的家風家訓傳承下來,整個社會的文明才有機會傳播下去。中原在傳統文化的傳播上起到了非常卓越的作用,貢獻也非常大。清代以后,文化中心往長江流域及珠江三角洲一代發展,而在宋代以前,中原地區出的人才是非常多的,對于我們中華民族的文化發展也起到了至關重要的作用。

舉個例子吧。1990年左右,當時南陽著名的作家喬典運在西峽邀請我們開個理論研討會。一天傍晚,我和那些老作家一起在縣城散步,夕陽灑在干凈的街道上,顯得非常安寧美好。這時我們發現,這個縣城里的每家鋪子、商店甚至住家,門口的對聯都是自己寫的,有狂草也有工整的楷書,功底都很深厚,內容各不相同卻寓意美好。當時我們都很欣喜,這個位于中原一隅的小小縣城,竟對文化的傳承保存得如此之好。而我們現在的春聯,基本上都是印的,內容千篇一律,自己根本不寫也不會考慮里面的內容。而其實,春節貼對聯在古代是非常重要的一個儀式,是祝福、期許,蘊含了很多美好的東西。對聯是中國獨有的一個傳統,西方就沒有對聯,更沒有書法藝術。當很多大城市里春聯僅僅變成一種象征的時候,在這樣的一個小縣城,卻得到了這么好的保存和傳承,確實令人非常欣喜。

對于我來說,我自己看中的禮物,印象深的有三樣:第一件,當年我在蘭考插隊,離開時,村里的大嫂給納的鞋墊,我從1972年離開時用到現在,幾十年了也沒有用完,每次看見它,都會想起那時的歲月;第二件,母親去世時給我做了兩雙線襪,非常厚,到現在天冷我熬夜時還會套上,非常暖和,仿佛還帶著母親的體溫;第三件,是我的一個學生送給我的,窮人家的孩子,母親想給老師帶點東西表達一下心意,就親手織了兩雙絨線的鞋子,在屋里穿的。我很珍惜,到現在也舍不得穿。現在的人走親訪友,都會從商店里買些茶葉、營養品之類的東西,可我覺得,這些看似昂貴的東西不如一雙親手納的鞋墊來得更有誠意、更讓人感動。因為,這里面的一針一線,有人的心血、靈魂和感情在里面,想起來就覺得很溫暖。現在這種蘊含感情的東西越來越少。如今的年輕人覺得孤獨、壓抑,固然有各種各樣的原因,但跟我們傳統文化中很多美好的東西越來越多地流失也有很大的關系。

漢民族是一個特別注重傳統的民族,在中國,我們有各種各樣的史書,從《史記》開始,史傳文化非常發達,很多地方也注重地方志的修撰。最近這么多年,許多家族也開始修家譜、祖志這種民間非常有營養有傳承的文化,它不應該成為化石,而應該和我們現在的生活緊密融合在一起。只要這些東西做得足夠好,我們的家風家訓中一些好的東西就能夠傳承下去。

(王鴻生:同濟大學教授,博士生導師,中國作家協會會員,著有《態度的承諾》《無神的廟宇》等作品。)

編輯/尤雅