做一個正直、正派、有良好素質的人

假若一個人對眼前手頭的工作敷衍了事,不肯鉆研,不求完美,只想著個人成名成家,對事業、社會、人類漠不關心,其個人愿望也必然是以失敗告終的。

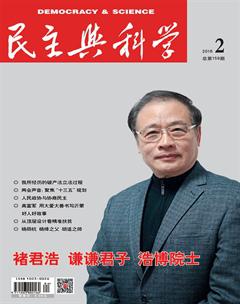

謝家麟,1920年8月8日生于黑龍江省哈爾濱市,加速器物理及技術專家、中國科學院高能物理研究所研究員。1943年,畢業于燕京大學物理系。1951年,獲美國斯坦福大學物理系博士學位。1960年,成功研制我國肪沖功率最大的速調管和我國最早的一臺可向高能發展的30MeV電子直線加速器。1980年,當選為中國科學院學部委員(院士)。1995年,獲胡剛復實驗物理獎及何梁何利科技進步獎。2012年獲2011年度國家最高科學技術獎。

2016年2月20日,謝家麟先生因病在京逝世,享年96歲。

談創新

科技創新可以是輝煌轟動,也可以是默默無聞,其影響和作用有大有小,但共同的特點不是模仿,而是有新意。許多小的創新為大的創新奠定了基礎。沒有現代文明和科技進步的歷史,沒有大大小小創新的成果,現代偉大的創新是不可能出現的。梁啟超曾說過:“任龍騰虎躍以度此百年兮,其成就能有幾許?雖有少許兮,不敢自輕,不有少許兮,多許奚自生?”他的話可為小的創新作用不可忽略的注腳。

對有創新能力的人才是有一定素質要求的,如理想、興趣、勤奮、堅韌、資質,等等。理想與興趣的重要性在于它構成創新的主要動力。實現理想、滿足興趣,則學習、工作,都將成為快樂的享受,變成主動的追求。人的興趣是需要時間的考驗與發現的。世界名畫家果干,原是一個銀行家,但在四十幾歲時突然對繪畫感到不可遏制的興趣,開始學畫,終成世界的名家。勤奮、堅韌是完成任何艱巨工作的必要條件。學習前人的知識與經驗,是創新的必要的前提。經過勤奮學習的積累,堅忍不拔的努力,最后才會達到豁然頓悟,產生創新的靈感。杜甫說過“讀書破萬卷,下筆如有神”,很好地說明了這個問題。資質有如機遇,是可遇而不可求的,但是資質高、記憶力強比起理想、興趣、勤奮、堅韌只是成功的有利條件,而不是決定的因素。一個考試成績好的學生不一定可以成為創新的人才。資質稍差,如果付出更多的努力,經歷更大的困難,最后還是可以有所創新的。人一能之,我十能之,人大創新,我小創新,如是而已。總之,創新絕不是少數資質高者的專利。

最后需要提出,科技領域的創新離不開實踐的考驗。再聰明的人提出的再好的設想,實施起來,也很少是長驅直入,一蹴而就,而是需要經過實踐的檢驗、修改與補充。譬如大家熟知的首先測出電子電荷的美國物理學家密立根教授的實驗,就是用了約10年的時間來改進、提高才獲得可靠的結果的。因此動手實踐能力的培養又成為科技創新成功的重要環節了。現代計算機的發展在很大的程度上簡化了實驗的工作量,但它是絕對不能代替實驗的。

掌握知識,發展科技,并不是毫無條件,舉手可得的。它需要資金的投入,體制的適應,人才的培育,時間的積累等。在我國目前,這些條件也都基本上得到了滿足。誠然,在大科學基礎研究領域,前沿課題研究工作的開展,常需數目龐大的投入。如:建造能量超過目前能區的高能對撞機,就可以研究層次更小的物質結構;建造改進的赫伯太空望遠鏡,就可以更細致研究宇宙邊緣的狀況。但在一般小科學領域,重要的發現并不是與投入直接掛鉤的。遠的不說,即如現今生物領域最重要的DNA的發現者之一沃森,據說他的發現只用了幾千美元的費用。在技術領域,這方面的例子就更多了。在時間上,新中國成立已半世紀有余,培養了大批的高學歷的人才。而且,特別要指明的,就是政府大力推動科技的發展,尊重知識,尊重人才,已經育成風氣,可以說在世界上少有其匹。結果形成了青年人投身科研,理工的人數急劇增加的趨勢,因此,可以指望,我國在不久的將來,必將發展為科技強國。

談教育

那么,在科技創新上,我們是不是也有特殊的問題有待解決呢。我認為在教育體制上“應試教育”的桎梏,造成了很大的危害,而它更為基本的根源是我國幾千年來封建思想的“學而優則仕”,“勞心者役人,勞力者役于人”的影響,形成應試有余而動手解決實際問題的能力欠缺,對待學習的態度是重理論而輕實驗,考試時重筆試而輕口試等一系列的現象。這些不利的因素影響了科技學生的成長,尤其是實驗人才的成長。我們要努力擺脫我國封建思想的殘余。青年要看清歷史發展的潮流,把眼光放遠,準備自己來擔負科技興國的歷史重任。

在人生的征程中,應該有雄心壯志,當今的改革大潮更激勵有志青年建大功、立大業。所以,我希望你們都能攀登高峰,做棟梁之才,為國家的建設,人民的幸福,做出重大的不平凡的貢獻。但是,我認為更重要的是,一個青年也要能夠耐得住“平凡”,能夠在自己“平凡”的工作崗位上,安心敬業,勤奮努力,做好本職的工作,以便積累足夠的經驗與學識,奠定能承擔大任的基礎。只要你有足夠的投入,堅忍不拔、鍥而不舍,總會成為社會發展需要的人才,在事業上取得重大的成績。反之,假若一個人對眼前手頭的工作敷衍了事,不肯鉆研,不求完美,只想著個人成名成家,對事業、社會、人類漠不關心,其個人愿望也必然是以失敗告終的。所以,不論在什么工作崗位,把“平凡”的工作做好,取得“不平凡”的成績,這是成功的起步。在軍事領域,先做好士兵然后才能當好將軍;在科研領域,要先當好助手,才能最后成長為科學家。功到自然成,走出大學到一個單位,就應從最“平凡”的工作干起,不要眼高手低,幻想一蹴而就地成為大家名流。

人才成長首先離不開學校和社會的教育。在學校方面,目前存在不少問題,如:教授忙于搞掙外快的項目,使用學生做廉價的勞動力;學生忙于“生產”論文,粗制濫造,假冒偽劣;學校忙于“升級”擴招,蓋大樓,飾門面;甚至被譽為國家設立的科學技術方面的最高學術稱號的院士,竟也有個別人做了與其光榮稱號大相徑庭的事情。真是五花八門,各顯其能,難以盡述。盡管為數不多,但一個腐敗墮落的學術界現實,與我們對青年成長、推動我國科技發展的殷切期望,形成了鮮明的反差,如不大力糾正,則對社會風氣、民族精神以至學術發展,必將構成極大的危害。這些問題的形成,我很同意蘇坦坡先生指出的幾個原因,即政府好近功,國人官癮重,體制積弊多和社會缺寬容(見《科學時報》,2004年4月16日,《原創缺失的深層原因》)。我們應該對癥下藥,謀求徹底的解決。

談到青年的培養,不免想到老師與學生的關系。我國從來尊崇老師的作用。唐人韓愈在《師說》一文中“傳道、受業、解惑”的說法,已是把那時老師的作用說得很為明白了。現在時代變了,我想補充一點,就是學生與老師的互動影響,即所謂“教學相長”。學生從老師“學”習,老師也同時從“教”中吸收營養。據說物理學大師費米在與他的研究生討論問題時,常要學生把最新的有關文獻講給他聽。諾貝爾獎獲得者李政道教授曾告訴我,他每周都要用幾個小時與他的老師費米討論。但是,我也聽到國內發生的一位名教授的故事。他曾召集學校的研究生開會,會畢他說我的研究生留下,其他人可以走了,但他發現走的人很少,屋里仍然坐滿了學生,他問為何你們不走?這些人回答說:我們都是你的研究生。有名的學者,兼職三四,出國頻繁,加以身居高位,會議連綿,但仍在名義上帶研究生,實則委托他的學生,甚至學生的學生來帶。這樣下去,學生又怎能從這位名教授學到什么呢?我建議:應該限制一位學者能帶研究生的數目。沒有工夫與學生討論問題,指導論文,就不要勉為其難,徒有其名吧!

當然,一個科研工作者的成長,并不完全在于是否有幸遇到明師的指引和教導,在實驗領域,我覺得他所在的實驗室的風氣、條件和一齊工作的各有特長的同事們的影響也是很為重要的。這是無形的,日積月累的,潛移默化的。我們若能統計歷史上實驗學者成功的事例,相信我們會發現環境影響的明確作用。

在科技學生的培養上,我們還應該注意到,一個嶄新的科技領域的出現有時并不是研究工作者追求的本意。美國貝爾實驗室發明晶體管的研究小組,原來是研究固體電子傳導的;MASER和LASER的發明是起源于湯斯對微波振蕩器的研究的;治療癌癥的一個重要手段“放療”,原來是由研究基本粒子加速器發展出來的。這些都說明在培養學生時,我們要考慮到“不期而遇”,因而在學識的培養上,既要“深”,也要適當地“博”。

從大學到留學,我都是學習物理的,但一生所作所為又大都是技術性很強的工作,參與過幾件規模較大的大科學工程。同時,我早年是經常自己動手的,相信“說”與“做”的統一。在這個背景下,可能使我的認識有經驗主義的傾向,不過如果我的手腦兼用的經驗,能對從事綜合性強的實驗工作者有點參考價值,我也就會感到十分滿足了。

談做人

眾所周知,社會需要的是德才兼備的人才,而又以德為主。要做一個正直、正派的人,一個人沒有成為偉大的人物是可以原諒的,因為它需要特殊的能力與機遇,但若沒當好一塊“平凡”的磚瓦卻是不可原諒的,因為作為一個有道德的、勤奮敬業的優秀公民是誰都應該而且可以做到的。

在學校讀書求知,如入寶山,俯仰即得。但人的精力有限,終究要集中于某些方面。我是搞科學技術的,對科技自然有些偏愛,也深知科技對一個現代化強國的重要性,故此殷切地希望有更多的青年獻身于此。要知道,在漫長的求知、致用的科研道路上,進入大學只是萬里長征第一步,即便有了博士學位,也只是科研事業的開端。因為,一個人占有的知識終究是有限的,更重要的是掌握學習方法,這才是擁有了活水的源頭,它會使你終生受用,取之不盡,用之不竭。

談了這么許多,希望你們不會認為都是空洞的教條,心生厭煩。我還要再說幾句總結的話,人才,人才,貴在德才兼備,其中又以德為最重要。要立志做一個正直的人,一個正派的人,一個有良好素質的人,然后才是在科技領域做出偉大的貢獻,推動我國社會的發展。這樣,自己才會幸福,別人才會因你的存在而幸福,社會才會因你的知識而更美好。

責任編輯 孟 瑋