坡積體路段的穩定性研究

毛雪松,劉龍旗,張海寧,王莉云,朱鳳杰

(長安大學 公路學院,陜西 西安 710064)

坡積體路段的穩定性研究

毛雪松,劉龍旗,張海寧,王莉云,朱鳳杰

(長安大學 公路學院,陜西 西安 710064)

針對坡積體路段的穩定性進行分析。按照坡積體的形成方式將坡積體分為崩坡積體、殘坡積體和沖坡積體,并對這3種坡積體進行了定義。通過分析崩坡積體、殘坡積體和沖坡積體的物質組成、力學特性及相關特征,得出坡積體引起的常見路基病害類型。最后采用多因素正交試驗與Flac3D有限元數值模擬方法,建立坡積體半填半挖路基下邊坡穩定性模型。分析了邊坡高度、坡度及土性參數對邊坡穩定性的影響,最后得出影響坡積體半填半挖路基下邊坡的因素為:填方土體黏聚力C1>路基高度H>填方土體內摩擦角Φ1>挖方土體內摩擦角Φ2>挖方土體黏聚力C2>填土寬度B。

道路工程;坡積體;路基病害;邊坡穩定性;Flac3D數值模擬

0 引 言

作為一個地質災害頻發的國家,我國西部、西南地區和一些山區的滑坡、泥石流等地質災害每年都會發生。而由松散堆積體引起的地質災害和路基病害對我國人民生命和財產的安全以及公路行車安全等造成重大損失。

我國的松散堆積體分布很廣泛,而坡積體作為松散堆積體的主要類型,在我國分布也相當廣泛。目前對松散堆積體的研究有不少,例如:位于皂市水利樞紐大壩右岸下游導流洞出口上方的金家溝坡積體[1];川藏公路南線(西藏境)松散堆積體類型分析及路基上邊坡穩定性分析[2];云南虎跳峽大塘子松散堆積體滑坡形成演化機制分析[3];三峽庫區巫山移民新城址的松散堆積體成因機制研究[4];王俊杰等利用[5]GDS三軸試驗系統,對典型的松散堆積土體在不同相對密實度下的強度和變形特性進行了試驗研究;云南虎跳峽河段的兩家人松散堆積體的基本特征及成因探討[6];孔祥臣等[7]針對土石混合料振動擊實過程中顆粒運動規律和密度形成機理問題,引入PFC2D顆粒離散元方法,模擬了一定級配條件下不同土石比的土石混合料的振動擊實過程,探討土石混合料振動擊實中顆粒的微觀運動和結構性能,對川藏公路林芝—八宿段地質災害特征及形成機制初探[8];瀾滄江古水水電站壩前復雜松散堆積體的基本地質特征及穩定性評價[9];郭喜峰等[10]以奉節縣三處典型滑坡體原位直剪試驗為依據,分析了泡水前后碎石土抗剪強度及其與顆粒分布的關系。

但目前我國對坡積體的研究甚少,對坡積體的定義、特征及分類也沒明確。基于此,筆者對坡積體進行定義并分類,期望可為以后同類坡積體路基設計、施工以及病害防治提供參考。

1 坡積體的定義、特征及分類

1.1 定 義

坡積體是山坡靠上部的風化產物,在重力和片流的聯合作用下發生移動,也可能是上部山體崩塌碎落或者由于洪水沖擊作用在山坡中部或山腳處堆積的物質。

1.2 特 征

坡積體是松散堆積體的主要類型,因而也具有松散堆積體的特征,是介于巖石和土之間的一種特殊巖土體。其整體結構松散,物質之間膠結能力差,力學性質較差,在外部因素的影響下易產生滑坡、碎落崩塌、泥石流等病害。

1.3 分 類

按照坡積體形成方式不同,可分為3類。

1.3.1 崩坡積體

崩坡積體一般是由于上部或路側山體風化嚴重,造成山體的崩塌碎落堆積在山坡中部,坡體一般為基巖夾雜崩坡積體,常見形式有下部覆蓋崩坡積體上部為裸露基巖或崩坡積體中間夾雜有基巖陡坎,植被稀疏,有零星草灌木。崩坡積體一般都是沿坡堆積,大小混雜,無分選性,松散破碎,空隙大,黏結能力差,密實程度差。

1.3.2 殘坡積體

殘坡積體一般是由于山坡靠上部的風化產物,在重力和片流的聯合作用下發生移動,在山坡中部堆積或者由于破碎巖體原地堆積造成的。殘坡積體一般含細粒土礫,大小混雜,無分選性,堆積層較厚,土體膠結能力差,密實度差。

1.3.3 沖坡積體

沖坡積體是由上部巖土體被水流長期沖刷搬運、攜帶夾裹到山坡中、下部堆積而造成。沖坡積體一般地勢平坦,堆積方向即為河流方向,一般為卵石夾土,分選性相對較好,密實程度也較高。

2 坡積體路段的危害

坡積體力學性質較差,在外部因素(如降雨)的作用下容易失穩破壞。因此,對坡積體引起的常見公路病害應有足夠的了解,防患于未然,即使發生病害,也能在事后做出相應的緊急處理措施。

2.1 碎落、崩塌

此種病害類型一般是由崩坡積體引起的,且常常發生于上邊坡,通常具有突發性、高頻性特點,是大塊礫石從山體表面剝落后,自由落體或彈跳或沿坡面滾動阻擋道路或者壓壞路面路基的災害。

碎落崩塌常常是由于道路所經過區域地質構造復雜,節理裂隙發育,存在大量構造面,巖體風化嚴重,再加上氣候環境、人類活動的影響,是內外因素共同作用的結果。

2.2 路基不均勻沉降

引起路基不均勻沉降的因素有很多,比如地質地形條件,水文條件,施工因素等。但在松散堆積體地區發生的不均勻沉降大多發生在殘坡積體區域。一方面是由于殘坡積土體本身的性質。殘坡積層一般來說較厚,但土體并沒有完全固結,雖然施工時壓實度等因素滿足要求,但隨著時間的積累,土體繼續固結則會引起路基的不均勻沉降;另一方面則是排水構造物及相應的附屬設施設置不當,造成路面排水不及時,從而滲入路基內部導致土體強度降低,在反復荷載作用下引起路基沉陷變形。

2.3 路基滑塌、水毀

下邊坡經常發生路基的滑塌、水毀,尤其是臨河公路,崩坡積體、殘坡積體、沖坡積體區域都可能發生路基滑塌、水毀。若路基填料為坡積體,在河水的長期沖刷和浸泡下,填料抗剪強度降低,加上動水壓力和車輛荷載的反復作用,路基可能發生整體滑移變形;路基邊坡受到河流沖刷,坡腳部分的細小土顆粒、巖屑被水流帶走掏空,造成邊坡上部結構失穩,路基塌陷。

2.4 溜 砂

溜砂也叫坡面碎屑流,不同于一般的滑坡和崩塌,它是砂石在重力作用下向坡腳運動與堆積,并且常夾有塊石。溜砂也具有頻發的特性,往往會造成道路阻斷,嚴重的話砂石會打中行人及車輛,對行車安全造成威脅。

3 坡積體路段穩定性的數值模擬

通過對坡積體路段半填半挖路基下邊坡穩定性的數值模擬,分析路基填料的參數(黏聚力C1與內摩擦角Φ1)與挖方材料參數(黏聚力C2與內摩擦角Φ2)以及路基形狀(半填半挖路基的高度與填方的范圍)對坡積體下邊坡穩定性的影響。在多因素正交試驗的基礎上,對半填半挖路基下邊坡用Flac3D數值模擬進行穩定性分析。

3.1 模型的建立

張魯渝等[11]的研究發現:模型左邊界至坡腳距離為1.5倍坡高為宜,坡頂至右邊界距離為2.5倍坡高。結合松散堆積體實際情況,以二級路為例,選擇半填半挖模型中路基寬度為7.5 m,挖方高度選用6 m,邊坡選用1∶0.75,填方邊坡選用1∶1.5,高度以路基選取為準,而路基填方范圍以選取的填方寬度為依據,下邊坡坡腳到地基的高度為4 m。

3.2 參數選擇

路基邊坡穩定性主要指抗剪強度與剪切強度之比,只要抗剪強度大于剪切強度,路基就處于穩定狀態。因此,與抗剪強度有關的材料參數,對路基下邊坡穩定起著重要的作用。包括路基材料的黏聚力C、內摩擦角Φ、密度ρ、彈性模量E、泊松比μ。

路基材料參數類型較多,為方便分析其主要因素,對材料參數進行簡單處理,找出影響下邊坡穩定性的主要參數因素。在建立路基下邊坡穩定分析模型前,對黏聚力、內摩擦角、泊松比、彈性模量、密度這5個因素進行簡單正交試驗,并用Flac3D數值模擬進行分析得出影響穩定性的主要參數。

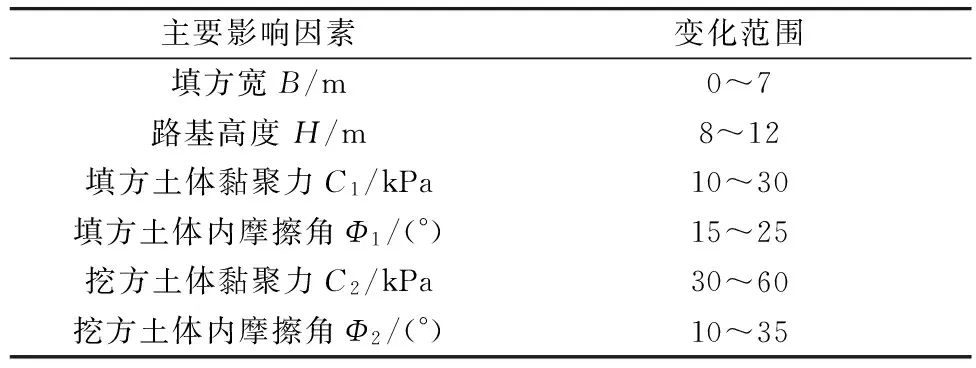

影響半填半挖路基穩定性的參數,主要包括路基填料的參數(黏聚力C1與內摩擦角Φ1)與挖方材料參數(黏聚力C2與內摩擦角Φ2)以及路基形狀(半填半挖路基的高度與填方的范圍)。影響坡積體路基下邊坡穩定性各因素的取值范圍如表1。

表1 模型分析基本參數Table 1 Basic parameters for the analysis of the model

3.3 計算方案

影響半填半挖路基下邊坡穩定因素眾多且取值范圍廣。為便于綜合考慮各因素,選用正交試驗來確定試驗方案。

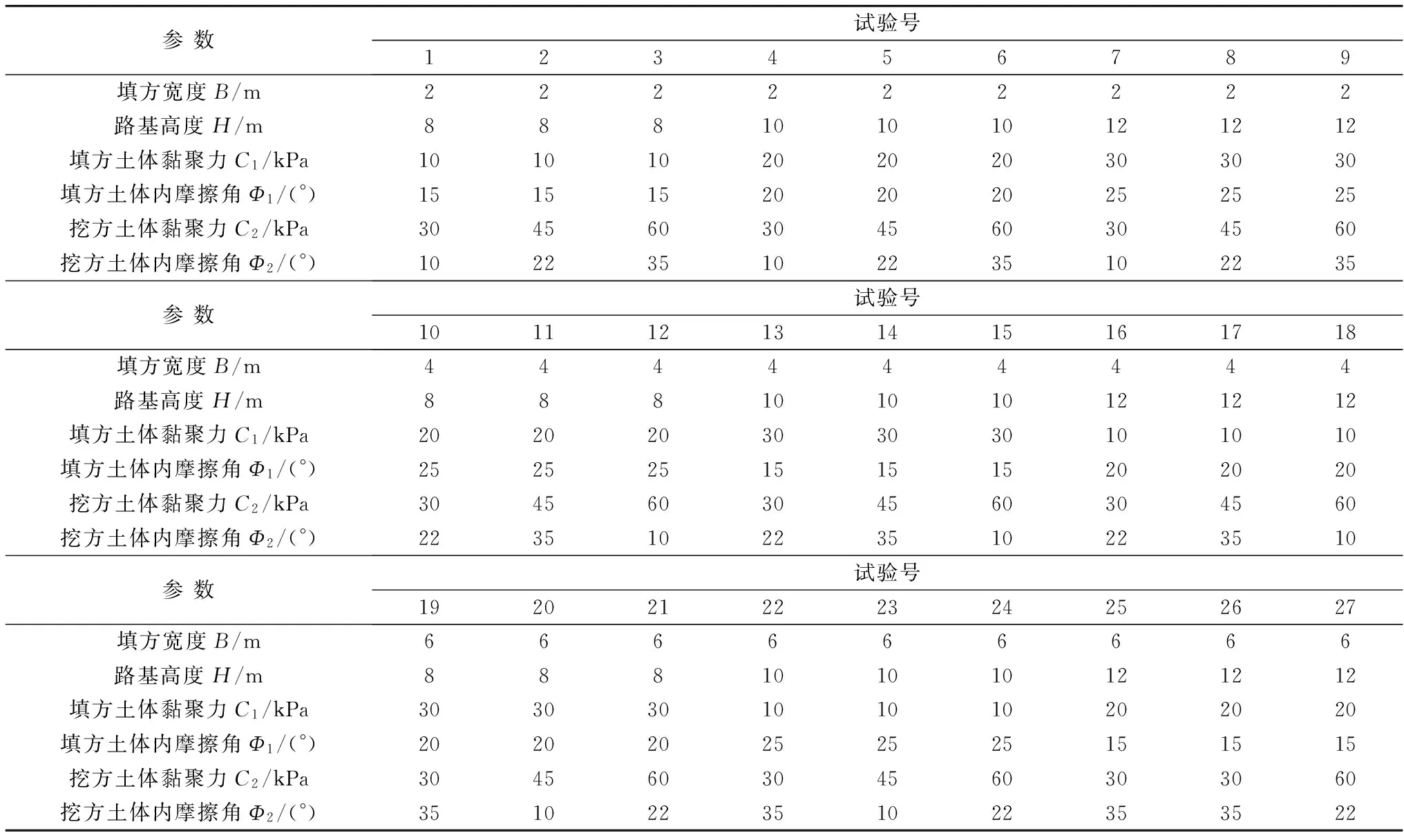

正交試驗是指在多因素試驗中,為進行全面試驗,減少試驗工作量,將具有代表性的計算組合起來做實驗,獲得全面分析結果。因此建立半填半挖路基下邊坡正交試驗時以表2中的6種參數為分析因素,并選用三水平設計L27(36)的正交表。該路基分析六因素三水平正交試驗方案如表2。

表2 路基穩定性分析的六因素三水平正交試驗方案Table 2 Six factors and three level orthogonal test scheme of subgrade stability analysis

3.4 數值計算分析

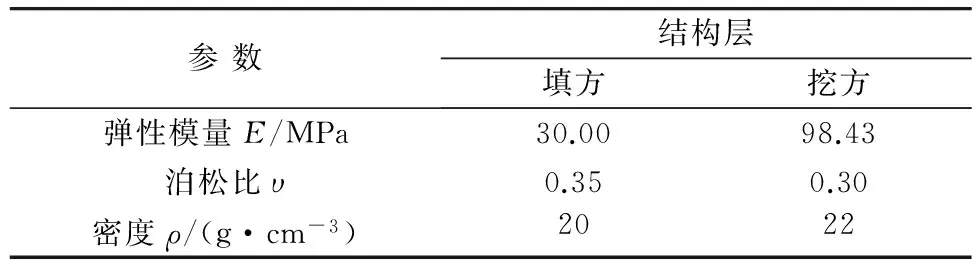

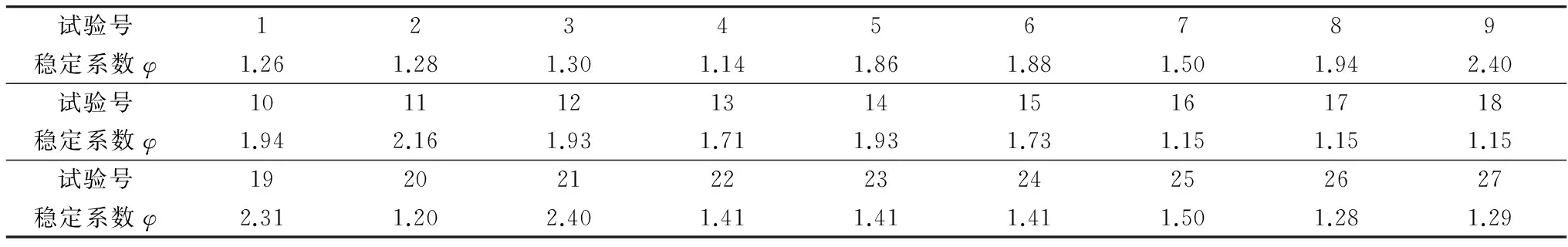

根據表2的正交方案,運用Flac3D數值模擬軟件計算邊坡的穩定系數,其中計算時所用路基結構層的參數見表3,邊坡穩定系數計算結果見表4。

表3 路基結構層的計算參數Table 3 Calculating parameters of subgrade structure

表4 正交試驗邊坡穩定系數計算結果Table 4 Calculation results of slope stability by orthogonal test

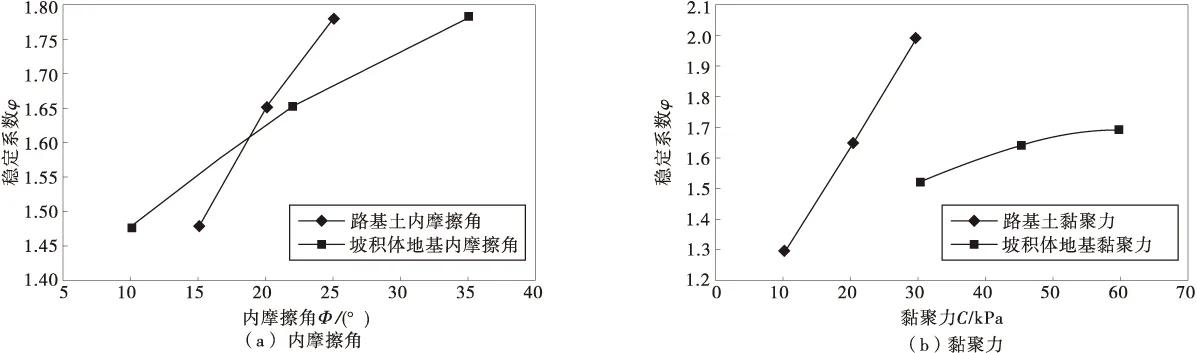

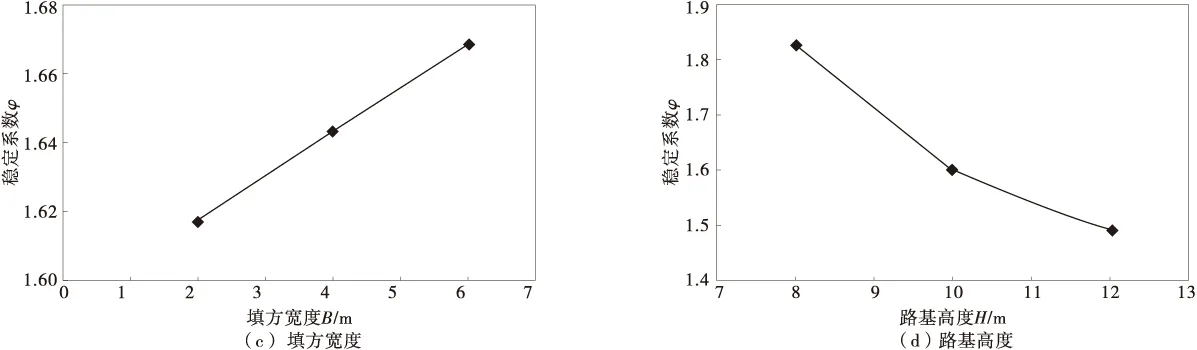

通過對表4中的數據進行整理分析,發現各因素與穩定系數之間的關系式如圖1。

圖1 各影響因素與穩定系數關系Fig.1 Relationship between the factors and the stability coefficient

由圖1可知,穩定系數隨內摩擦角、黏聚力、填方寬度增加而增大,隨路基高度增加而減小;路基土的內摩擦角與黏聚力的改變值對路基穩定系數影響大于坡積體地基內摩擦角與黏聚力的改變。

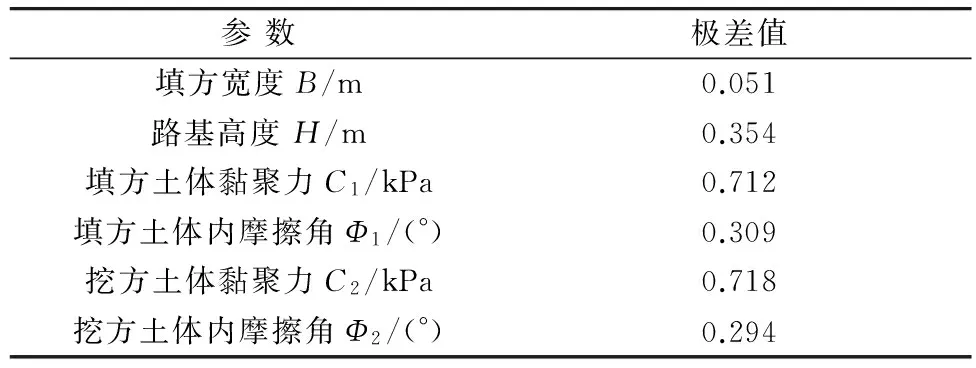

為確定各因素對半填半挖路基邊坡穩定性影響的重要性與各因素的最佳組合狀態,對各因素路基穩定系數值進行極差計算。極差指每一列中各水平對應的正交結果平均值的最大值與最小值之差。因此對上述因素進行分析后各因素極差值見表5。

表5 各因素作用的極差值Table 5 Range values of different factors

從表5數據可看出,通過極差計算影響半填半挖路基下邊坡穩定性的各因素的顯著性順序為:填方土體黏聚力C1>路基高度H>填方土體內摩擦角Φ1>挖方土體內摩擦角Φ2>挖方土體黏聚力C2>填土寬度B。

4 結 論

1)筆者按照坡積體的形成方式將坡積體分為崩坡積體、殘坡積體和沖坡積體,并且分別對其進行了定義。

2)對崩坡積體、殘坡積體和沖坡積體的物質組成、力學特性及相關特征進行了簡要概述,并對坡積體引起的常見路基病害進行了描述。

3)采用正交實驗設計,從土性參數的角度分析了影響路基下邊坡穩定性因素。得到坡積體半填半挖路基下邊坡穩定主要因素是土體黏聚力與內摩擦角。

4)應用Flac3D有限元法建立了半填半挖路基穩定性模型。應用正交試驗設計建立了27組試驗方案表明,影響坡積體半填半挖路基下邊坡的因素為:填方土體黏聚力C1>路基高度H>填方土體內摩擦角Φ1>挖方土體內摩擦角Φ2>挖方土體黏聚力C2>填土寬度B。

5)目前對坡積體的研究甚少,大都是將坡積體直接作為松散堆積體進行研究,并沒有將松散堆積體細化,也沒有對坡積體進行更深方面的研究,往后研究可將坡積體細化并對其進行研究。

6)坡積體是一個復雜土體的堆積物,主要是參數受水的影響很大。因此,水對坡積體的影響將會在以后的研究中得到重視。

[1] 饒延平,楊定華,許志宏,等.金家溝坡積體變形的治理監測[J].人民長江,2006,37(2):73-74. RAO Yanping, YANG Dinghua, XU Zhihong, et al. Monitoring and treatment of Jinjiagou talus material deformation[J].YangtzeRiver,2006,37(2):73-74.

[2] 毛雪松,王楠,高勝雨,等.川藏公路南線(西藏境)松散堆積體類型分析[J].長安大學學報(自然科學版),2014,34(5):8-14. MAO Xuesong, WANG Nan, GAO Shengyu, et al. Loose deposits types along the south line of Sichuan-Tibet(in Tibet) highway[J].JournalofChang’anUniversity(NaturalScienceEdition),2014,34(5):8-14.

[3] 劉衡秋,胡瑞林,周宏磊,等.云南虎跳峽大塘子松散堆積體滑坡形成演化機制分析[J].三峽大學學報(自然科學版),2010,32(2):37-41. LIU Hengqiu, HU Ruilin, ZHOU Honglei, et al. Analysis of forming evolvement mechanism of Datangzi loose congeries landslide at Tiger-Leaping gorge in Yunnan province[J].JournalofChinaThreeGorgesUniversity(NaturalSciences),2010,32(2):37-41.

[4] 殷躍平,張加桂,陳寶蓀,等.三峽庫區巫山移民新城址松散堆積體成因機制研究[J].工程地質學報,2000,8(3):265-271. YIN Yueping, ZHANG Jiagui, CHEN Baosun, et al. Formationg mechanism of large-scale loose sediment at the relocation sites of Wushan county on the Three-Gorges[J].JournalofEngineeringGeology, 2000, 8(3): 265-271.

[5] 王俊杰,鄧文杰.相對密實度對松散堆積土體強度變形特性的影響[J].重慶交通大學學報(自然科學版),2013,32(6):1186-1189. WANG Junjie, DENG Wenjie. Effects of relative denseness on shear strength and deformation behaviors of loose deposit[J].JournalofChongqingJiaotongUniversity(NaturalScience), 2013, 32(6):1186- 1189.

[6] 劉衡秋,胡瑞林,曾如意.云南虎跳峽兩家人松散堆積體的基本特征及成因探討[J].第四紀研究,2005,25(1):100-106. LIU Hengqiu, HU Ruilin, ZENG Ruyi. Analysis of the basic features and the formation mechanism of Liangjiaren loose deposits in Tiger-Leaping-Gorge, Yunnan[J].QuaternarySciences,2005,25(1):100-106.

[7] 孔祥臣,陳謙應,賈學明.土石混合料振動擊實試驗的PFC2D模擬研究[J].重慶交通學院學報,2005,24(1):61-67. KONG Xiangchen, CHEN Qianying, JIA Xueming. PFC2Dsimulation research on vibrating compaction test of soil-aggregate mixture[J].JournalofChongqingJiaotongUniversity,2005,24(1):61-67.

[8] 廖秋林,李曉,董艷輝,等.川藏公路林芝—八宿段地質災害特征及形成機制初探[J].地質力學學報,2004,10(1):33-39. LIAO Qiulin, LI Xiao, DONG Yanhui. Characteristics and formation mechanism of geological hazards along the section from Ningzhi to Baxoi of the Sichuan-Tibet highway[J].JournalofGeomechanics,2004,10(1):33-39.

[9] 袁兵.瀾滄江古水水電站壩前復雜松散堆積體的基本地質特征及穩定性評價[J].科技資訊,2010(6):64-65. YUAN Bing. Basic geological features and stability evaluation of complex loose deposits of Lancang River Gushui Hydropower Station[J].Science&TechnologyInformation,2010(6): 64-65.

[10] 郭喜峰,晏鄂川,劉洋.三峽庫區碎石土滑坡體抗剪強度研究[J].重慶交通大學學報(自然科學版),2015,34(1):68-71. GUO Xifeng, YAN E’chuan, LIU Yang. Shear strength of gravel soil landslide in the Three Gorges Reservoir zone[J].JournalofChongqingJiaotongUniversity(NaturalScience),2015,34(1):68-71.

[11] 張魯渝,鄭穎人,張建民.基于面向對象技術的幾何建模及其在邊坡穩定分析中的應用[J].巖土工程學報,2009,31(1):129-134. ZHANG Luyu, ZHENG Yingren, ZHANG Jianmin. 2D geometric modeling based on object-oriented techniques and its application in slope stability analysis[J].ChineseJournalofGeotechnicalEngineering,2009,31(1):129-134.

Study on the Stability of Slope Product Section

MAO Xuesong, LIU Longqi, ZHANG Haining, WANG Liyun, ZHU Fengjie

(School of Highway, Chang’an University, Xi’an 710064, Shaanxi, P.R.China)

The stability of the slope product is analyzed. Slope product was divided into the colluvial slope product, the residual slope product and the alluvial slope product as per its formation, which were defined respectively. By analyzing the material composition, mechanical properties and related characteristics of the colluvial slope product, the residual slope product and the alluvial slope product, the types of the common roadbed diseases caused by them were obtained. By using the multi factor orthogonal experiment and Flac3D finite element numerical simulation method, the half filling and half digging roadbed slope stability model was established to analyze the influence of slope height, slope angle and soil parameters on the stability of the slope. Finally, the factors affecting the slope were concluded: filling viscous cohesionC1> subgrade heightH> fill soil friction angleΦ1> excavation soil friction angleΦ2> excavation viscous cohesionC2>fill's widthB.

highway engineering; slope product; subgrade diseases; slope stability; Flac3D numerical simulation

10.3969/j.issn.1674-0696.2016.04.11

2015-09-28;

2015-11-03

交通運輸部科技項目(10710-2012221147)

毛雪松(1976—),女,吉林春暉人,教授,博士,主要從事路基穩定性方面的研究。E-mail:xuesongxian@aliyun.com。

劉龍旗(1989—),男,河南新鄉人,碩士研究生,主要從事公路路基及防災減災方面的研究。E-mail:136827953@qq.com。

U419.93

A

1674-0696(2016)04-052-04