星基位置報告業務研究進展

錢成 李廣俠 趙陸文 (解放軍理工大學通信工程學院)

?

星基位置報告業務研究進展

錢成 李廣俠 趙陸文 (解放軍理工大學通信工程學院)

Research Progress in Satellite-based Position Reporting Service

目前,基于地面移動網絡技術的位置報告業務存在對地面基礎設施依賴性大和覆蓋范圍小等諸多不足,而基于衛星系統的位置報告服務能夠很好地克服這些問題,正成為解決位置信息共享問題的快速而有效的途徑之一。

1 引言

隨著信息技術的快速發展以及人們對信息共享的迫切需求,人們對基于位置信息服務的需求日益飆升。其中,位置報告業務(PRS)是實現位置信息共享的關鍵。所謂的位置報告就是將自己的位置信息和周圍環境狀況報告給與之相關的第三方。它被廣泛地應用于搶險救災、應急救援、交通運輸、農業漁業、國防軍事等諸多領域。

20世紀70年代,美國陸軍和海軍陸戰隊聯合開發了可以為單兵、坦克、飛機等作戰部隊提供識別、通信、導航與定位服務的定位報告系統(PLRS),在基本的15km×15km覆蓋范圍內定位精度可以達到15m。20世紀80年代,出現了定位報告業務(LRS)的概念,它是由導航定位系統確定用戶的位置,通過數據鏈完成位置信息的共享。而位置報告不僅包含定位報告含義,而且還包括用戶發射相關信息,第三方接收并解算出用戶位置,實現用戶向第三方位置報告的雙重含義。

當今運用最廣泛的導航定位系統是“全球定位系統”(GPS),提供無線電導航業務(RNSS),利用到達時間測距原理,用戶可以得到高精度、全天候的連續定位信息。但是目前這種單一的衛星導航系統并不能實現用戶的位置共享,因此具有通信功能的位置報告系統是解決該問題的關鍵。

2 星基位置報告系統的工作原理

完成位置報告業務的方法主要包括基于雙系統融合技術、多普勒定位技術、搜索與救援(SAR)載荷技術和雙星定位技術等。在星基位置報告業務中,雙系統主要包括衛星導航系統和衛星通信系統,搜索與救援載荷技術包括到達時間(TOA)和到達頻率(FOA)。

雙系統融合技術

國外的位置報告都是由“全球衛星導航系統”(GNSS)和“衛星移動通信系統”(MSS)集成而來,由用戶終端內置或者外置“全球衛星導航系統”接收機完成對用戶的定位,而后將用戶的位置信息通過全球衛星移動通信系統轉發給與之相關的第三方實現位置報告。當前國外比較主流的全球位置報告系統是歐盟的“國際移動衛星”(Inmarsat)系統+GNSS,美國的“銥”(Iridium)衛星系統+GPS,俄羅斯的VONA+GLONASS。

“國際移動衛星”系統是由國際移動衛星公司運營的全球第一個商用衛星移動通信系統,為全球移動和固定用戶提供陸地、航空、海事的話音、短消息、寬帶多媒體、流媒體等業務。其中,國際移動衛星-D袖珍型終端可以通過內置GPS實現導航與通信功能的融合,可以完成點對多點的雙向短信息通信能力。而由美國軍方掌握的“銥”衛星系統,衛星與用戶之間使用L頻段,采用時分多址的體制實現衛星移動通信功能,“銥”衛星系統與GPS可以構成完備的全球位置報告系統,相繼在空客、波音等主要機型上實現了應用。

多普勒定位技術

多普勒定位主要應用在低軌衛星上,當衛星處于用戶終端的正上方時,可以得到多普勒頻移關于時間函數的一個拐點,求出這個拐點的時間和頻率就可以定位了。使用多普勒定位技術的典型位置報告系統是“全球衛星搜救系統”(COSPASSARSAT)中的低軌道衛星搜救系統。當用戶遇險后,用戶示位標可以手動或自動激活,發射406MHz的求救信號,衛星接收到信號后對其進行變頻、處理、存儲,并以下行頻率1544.5MHz實時轉發給遍布全球的地面用戶終端(LUT),地面用戶終端接收、解碼和多普勒定位得到遇險用戶的位置,把用戶的報警信息和統計數據以專用網或者通用網傳輸給搜救任務控制中心(MCC),該中心收集、整理、存儲從地面用戶終端發來的信息,通過電傳、航空專用通信網(AFIN)、傳真和X.25分組交換4種接口,第一時間將遇險用戶的位置信息發送給距離失事點最近的搜救協調中心(RCC),該中心協調各個部門開展救援。

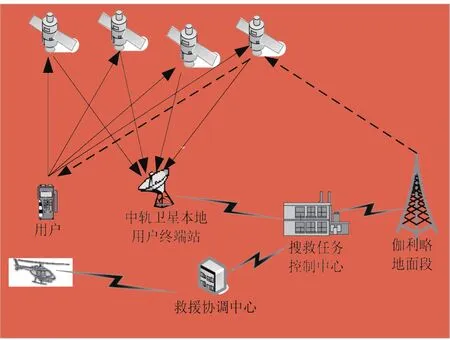

搜索與救援載荷技術

搜索與救援載荷主要由特高頻(UHF)接收天線和L頻段傳輸天線組成。目前,歐盟的“伽利略”(Galileo)系統計劃在每顆衛星上搭載搜索與救援載荷,以現有“全球衛星搜救系統”為基礎,提供搜索與救援服務,完成遇險者向施救方的位置報告。處于緊急狀況的用戶向Galileo衛星發射406~406.1MHz求救遇險電文信號,超高頻接收天線檢測發現遇險信號后,經過對信號的放大和變頻后,L頻段天線以1544~1545MHz頻段的信號轉發至中軌衛星地面用戶終端(MEOLUT),此終端根據接收至少4顆衛星轉發的用戶報警電文的到達時間和到達頻率解算出用戶的位置信息,并連同相關信息一起發送給搜救任務控制中心,由該中心對信息進行整合并轉發給搜救協調中心,后者派遣救援飛機、船舶對用戶進行搜救。

搜索與救援載荷工作原理示意圖

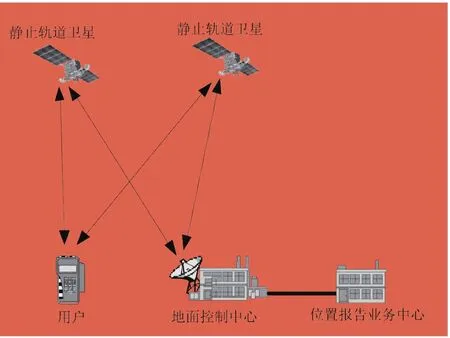

雙星定位技術

雙星定位的位置報告根據用戶、衛星和中心站的閉環距離測量,結合高程地圖完成用戶的定位和位置報告功能。該技術在我國自主建成的“北斗”衛星導航系統中得到完美的應用。搜救協調中心通過搭載衛星無線電測定業務(RDSS)載荷的2顆地球靜止軌道(GEO)衛星向地面用戶廣播用于詢問的標準時間信號,用戶接收該信號,若用戶需要定位,則發送應答信號,信號分別經這2顆衛星轉發至搜救協調中心,搜救協調中心分別測出經GEO衛星返回的信號時延,從而可以得到用戶至2顆GEO衛星的距離,并結合高程地圖解算出用戶的三維坐標。這一過程相當于用戶向搜救協調中心進行了位置報告,搜救協調中心保留了全部“北斗”用戶的位置和時間信息,可以通過位置信息服務中心進一步完成位置報告。

雙星定位工作原理示意圖

3 星基位置報告系統的性能分析

覆蓋能力

位置報告的覆蓋能力是指系統能夠提供位置報告業務的最大工作區域,主要由地面觀測時的仰角和衛星上的有效載荷覆蓋區域決定。位置報告的覆蓋能力主要分區域覆蓋和全球覆蓋兩大類。雙系統的位置報告覆蓋范圍為兩者覆蓋區域的交集,主要受限于衛星移動通信系統覆蓋范圍;采用多普勒定位的位置報告系統由于使用低地球軌道(LEO)衛星,衛星軌道高度低,每顆衛星所能覆蓋的范圍很小,完成全球覆蓋需要數十顆LEO衛星;搜索與救援技術的位置報告由于搭載在中地球軌道(MEO)衛星上,它的覆蓋范圍主要是由地面觀測仰角決定的,隨著仰角的增大,系統覆蓋范圍變小;雙星定位技術的位置報告覆蓋范圍是2顆GEO衛星共同覆蓋的區域,同時也受到地面仰角的影響。

響應時間

響應時間是指系統完成一次位置報告所需要的時間,它是衡量位置報告業務性能的重要指標。對于應急通信和海上救援來說,位置報告的響應時間需要做到盡可能小,響應時間越短,遇險人員的生命財產安全越能得到保障。響應時間主要由用戶定位和位置共享兩個部分組成。采用雙系統的位置報告,用戶定位和位置共享分別由“全球衛星導航系統”和“衛星移動通信系統”決定;采用單系統的位置報告,根據系統星座構型和定位方式的不同,位置報告的響應時間也不同。

不同的位置報告系統的性能比較

定位精度

定位精度是指位置報告中提供給第三方的用戶空間位置坐標與其真實值之間的接近程度。不同的位置報告系統的定位原理不同,得到的定位精度也不同。“全球衛星導航系統”決定了雙系統位置報告的定位精度,而單系統的位置報告定位精度是由定位方法和信號的傳輸、轉發時延決定。采用多普勒定位的方式定位誤差大,其中全球衛星搜救系統由于只使用7顆低地球軌道衛星,不能實現全球覆蓋,衛星存在不能同時看到用戶和地面用戶終端,需要對信號進行存儲,轉發時延甚至達到2h,求救信號定位最大約30min,系統的定位精度優于20km。

位置報告系統的性能比較

通過對比典型的位置報告業務系統,可以看出,各位置報告系統都有明顯的優缺點。采用雙系統融合的位置報告,系統的定位精度和響應時間得到保證,然而都需要同時利用2套全球衛星系統,建設成本巨大。采用MEO衛星搭載搜索與救援載荷,可以充分利用衛星資源豐富的優點,實現全球覆蓋。使用到達時間差(TDOA)測向定位技術和到達頻率差(FDOA)定位技術,可以很好地解決全球衛星搜救系統的低地球軌道搜索與救援定位精度差、響應時間大的缺點。采用雙星定位的一代“北斗”系統具備集定位和報告于一體的優勢,技術成熟,實現成本低,但是目前只能實現區域性的覆蓋,無法滿足全球位置報告的需求。

4 位置報告發展趨勢

由于軍民用戶對位置報告業務能力產生不同的需求,越來越多的國家和組織在這一領域不斷探索、應用和技術升級,主要可以分為兩大類:第一類是運用多種類型系統或設備及數據傳輸介質提高信息的采集和融合能力,獲取、分享用戶的位置、狀態信息,完善位置報告的內容,提高位置報告業務性能;第二類是采用創新型的定位原理,在保證位置報告系統性能的前提下,滿足自身發展要求。

國外對位置報告的研究和應用比較成熟,其中美軍的“藍軍跟蹤”(BFT)系統,針對第一代位置數據不能實時刷新、用戶容量受限和不能接入美軍的全軍指揮控制系統等缺點研發的第二代“藍軍跟蹤”系統,改變信息的傳輸路由,提高更新速率;采用ArcLight擴頻技術,提高系統容量;研發或升級軟件平臺,實現跨軍種的互通互聯。

“藍軍跟蹤”系統未來將發展“聯合藍軍態勢感知”(JBSFA)計劃,其目標是增強藍軍的工作信息采集、融合、分發和位置報告的能力,實現最優化“藍軍跟蹤”狀態感知,共享作戰者精確的位置信息和身份信息。在聯合多兵種和盟軍作戰環境中,除了目前的“藍軍跟蹤”系統設備外,還需要增加“銥”衛星系統、作戰生存規避定位器和全球個人恢復系統,增強防止友軍誤傷的能力,縮短響應時間。

在航空領域應用的“廣播式自動相關監視系統”(ADS-B),通過機載“全球衛星導航系統”衛星信號接收設備獲得飛機的實時位置和三維速度信息,裝備ADS-B的飛機通過數據鏈廣播自身的位置和身份標識等信息,機載ADS-B通信設備接收其他飛機和地面的廣播信息后,經過信息處理器顯示在座艙交通顯示器上,從而完成飛機對飛機及塔臺的位置報告。

隨著“全球衛星導航系統”的快速發展,在中軌道衛星星座上搭載生命救援載荷成為全球衛星搜索與救援系統的發展趨勢。美國正在設計和建設下一代GPS,希望能夠實現導航和通信的集成。在衛星上搭載“遇險報警衛星系統”(DASS)有效載荷,將遇險信號從緊急信號塔臺發送給搜索與救援行動方。

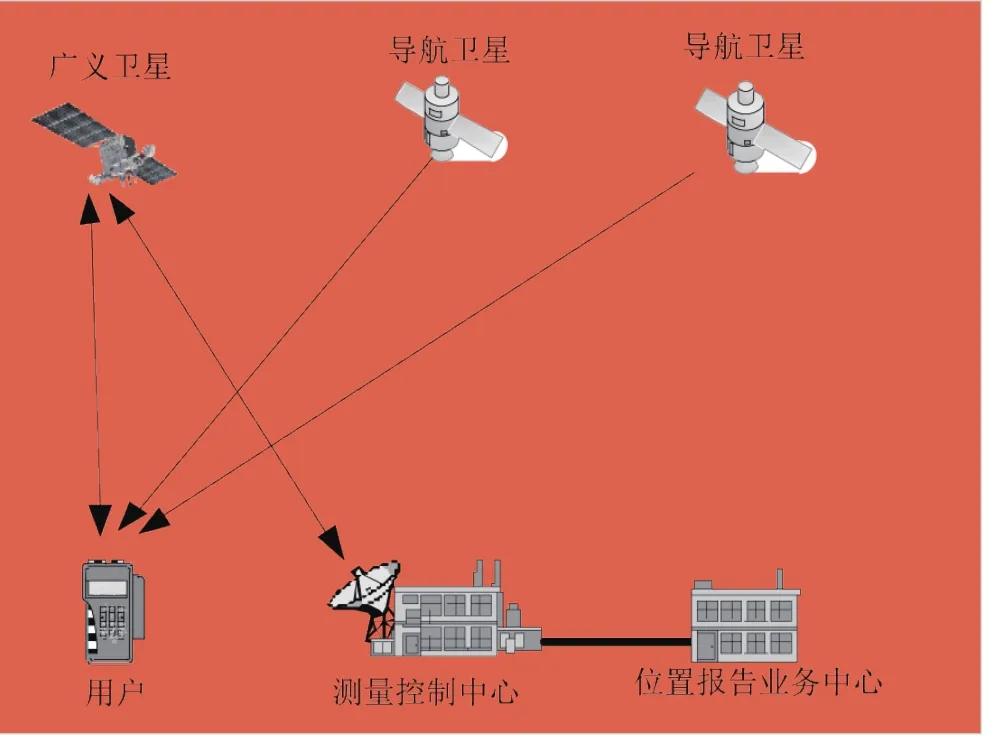

在創新型定位原理方面的位置報告,主要是由譚述森先生提出的廣義衛星無線電測定業務(CRDSS)定位報告原理,它改進了傳統的雙星定位原理,可以使用雙星定位位置報告、三星定位位置報告和多星定位位置報告。其中,三星定位不需要高程地圖,由搜索任務控制中心分別計算3顆衛星到用戶間的距離完成用戶的定位。在實際應用過程中,可以采用CRDSS的差分定位原理來完成位置報告。用戶選擇1顆仰角較高的衛星,即同時具有RNSS載荷及RDSS載荷的衛星作為轉發入站時差觀測信息。用戶通過測量廣義衛星的RDSS/RNSS信號與另外2顆衛星RNSS信號到達的時差,經廣義衛星轉發給搜救任務控制中心,該中心完成經廣義衛星至用戶的雙向傳輸時延T的測量,結合星歷、鐘差和電離層校正參數等信息完成時差信息,完成用戶的定位和向搜救任務控制中心的位置報告。

此外,國內學者劉穎等人從需求角度討論了在傾斜地球同步軌道(IGSO)衛星上增加RDSS功能實現位置報告的必要性;趙陸文等人則提出基于IGSO衛星的位置報告系統,采用廣義衛星無線電測定業務定位原理,廣義衛星無線電測定業務衛星選擇以衛星無線電測定業務為工作主體,同時兼有衛星無線電導航業務功能的GEO衛星或者IGSO衛星,使用GEO+IGSO+MEO混合星座完成用戶向搜救任務控制中心的位置報告。

廣義衛星無線電測定業務工作原理示意圖

5 總結與展望

本文介紹了星基位置報告系統工作原理并對其性能進行分析,可知國外雙系統位置報告中采用低地球軌道衛星作為移動衛星通信系統時,使用衛星較多,而使用地球靜止軌道衛星實現通信功能又具有“城市峽谷”和“南山效應”等不足;基于多普勒定位的位置報告定位精度差,而且低地球軌道衛星覆蓋范圍小,不能夠實時轉發用戶求救信號,影響搜救的效率;而基于搜索與救援載荷技術的位置報告很好的利用了中地球軌道衛星的優勢,覆蓋范圍廣,定位算法簡單,定位精度較高,因此在中地球軌道衛星上實現位置報告的功能越來越受到研究者的青睞;“北斗”雙星定位的位置報告覆蓋范圍太小,然而結合廣義衛星無線電測定業務的工作原理,繼續發揚“北斗”系統的衛星無線電測定業務,同時融合衛星無線電導航業務,可以提供全球的位置報告業務。

在位置報告不斷發展的同時,未來將會朝著系統建設成本低、可用性強、位置報告更新頻度快的方向發展,主要概況以下幾個方面:第一,位置報告必須滿足全球連續覆蓋的發展需求;第二,從雙系統向單系統發展,在單一的全球衛星系統下,能夠兼具定位和報告的能力;第三,端到端通信的速率增大,系統允許用戶同時在線的數量加大;第四,由地球靜止軌道衛星和低地球軌道衛星向基于中地球軌道衛星的位置報告系統發展。

結合國外位置報告系統發展的經驗和趨勢,中國如果要建設自己的位置報告系統可以采用衛星無線電測定業務和衛星無線電導航業務的融合來實現全球位置報告。而短期內,受到技術和平臺的限制,建議繼承和發揚衛星無線電測定業務,通過衛星無線電測定業務結合衛星星座和衛星載荷的合理配置,首先實現高遮蔽角下的全球位置報告。

祁首冰/本文編輯