街區開放制度意愿調查及影響因素分析

袁春嶺

(合肥工業大學 建筑設計研究院,安徽 合肥 230009)

街區開放制度意愿調查及影響因素分析

袁春嶺

(合肥工業大學 建筑設計研究院,安徽 合肥 230009)

為量化街區開放制度意愿選擇及其影響因素之間的關系,以居民是否贊成街區開放制度作為因變量,選取性別、年齡、受教育程度等15項指標作為影響因素,以156份調查數據作為建模數據,運用描述性統計分析和Logistic模型,對居民是否贊成實施街區開放制度及其影響因子進行回歸分析,結果顯示其贊成意愿與居民年齡、對該制度的了解程度以及對封閉街區是否會影響交流溝通有關,經檢驗,模型擬合度較高。

交通規劃;街區開放制;意愿調查;Logistic回歸分析

城市化和機動化進程的加快,車流量的急劇增加,使得現有道路設施已經不堪重負,城市交通供需失衡,交通擁堵現象日益嚴重,已成為人們關注的熱點話題之一。造成城市交通擁堵的原因有很多,城市功能結構與布局的不合理也是其中之一[1-2]。我國多數城市采用“大地塊、分片區”的開發模式,導致相鄰道路間距過大,城市道路網密度偏低,一旦在道路某個節點處產生交通擁堵,而當沒有其他相鄰的道路緩解或者替換原本該路段的交通量時,擁堵范圍就會急劇擴大。

為解決城市功能布局不合理的現象,相關部門提出“街區開放制度”政策,即我國新建住宅要推廣街區制,原則上不再建設封閉住宅小區;已建成的住宅小區和單位大院要逐步打開,實現內部道路公共化,解決交通路網布局問題,促進土地節約利用。街區開放可以改變城市的布局結構,實現小區內部道路公共化,提高道路網密度,使得整個道路網上的交通流可以均衡地分布在各個路段。但居民對街區開放帶來的安全、居住品質等問題存在爭議[3-7]。因此,本文通過對合肥市若干小區的居民進行問卷調查,對被調查者的個人信息、街區開放制度的熟悉程度以及實行街區開放制度的態度進行了解,構建統計分析模型來研究探索居民對街區開放制度的意愿及影響因素,進而為制訂街區開放制實施方案提供指導性的建議。

1 開放街區制度意愿調查設計及分析

1.1 問卷設計

為測量居民對實行街區開放制度政策的意愿水平,問卷共設計14個問題,主要包括以下幾個部分:居民個人及家庭信息的調查,主要包括性別、年齡、受教育程度、年收入情況、家里有無老人小孩、有無私家車、有無盜竊案件經歷;居住小區信息調查,主要包括小區類型、對現住小區滿意程度;個人主觀態度,主要包括對城市交通暢通程度的認知、對開放街區制度擔心之處、你是否覺得封閉式街區阻礙了人們的交流、對該制度的了解程度及對街區開放制度的態度。

1.2 樣本選擇與調查實施情況

為滿足隨機性和統計學原理,采用簡單隨機抽樣方法,對合肥市市民進行一對一問卷調查。為保證調查數據的客觀可靠,選擇在周日的人流集散地進行調查,如大型商場、客流集散點等。同時,對調查實驗人員進行專業培訓,被調查者完成問卷調查后會獲得一定的報酬。本次調查共發放問卷200份,其中有效問卷156,有效率為78%。

1.3 調查結果分析

在回收的有效問卷中,居民贊成施行街區開放制度人數為100人,占64%。而當在實施街區開放制度時,可以保障配套設施到位,并且能夠考慮全面的話,居民對施行街區開放制度人數會上升至135人,占86.4%。由此可見,對居民對街區開放制度的意愿及影響因素進行調查,合理解決居民比較關注的問題,對該制度的實施有著重要的推進作用,對居民不同影響因素的統計分析如下。

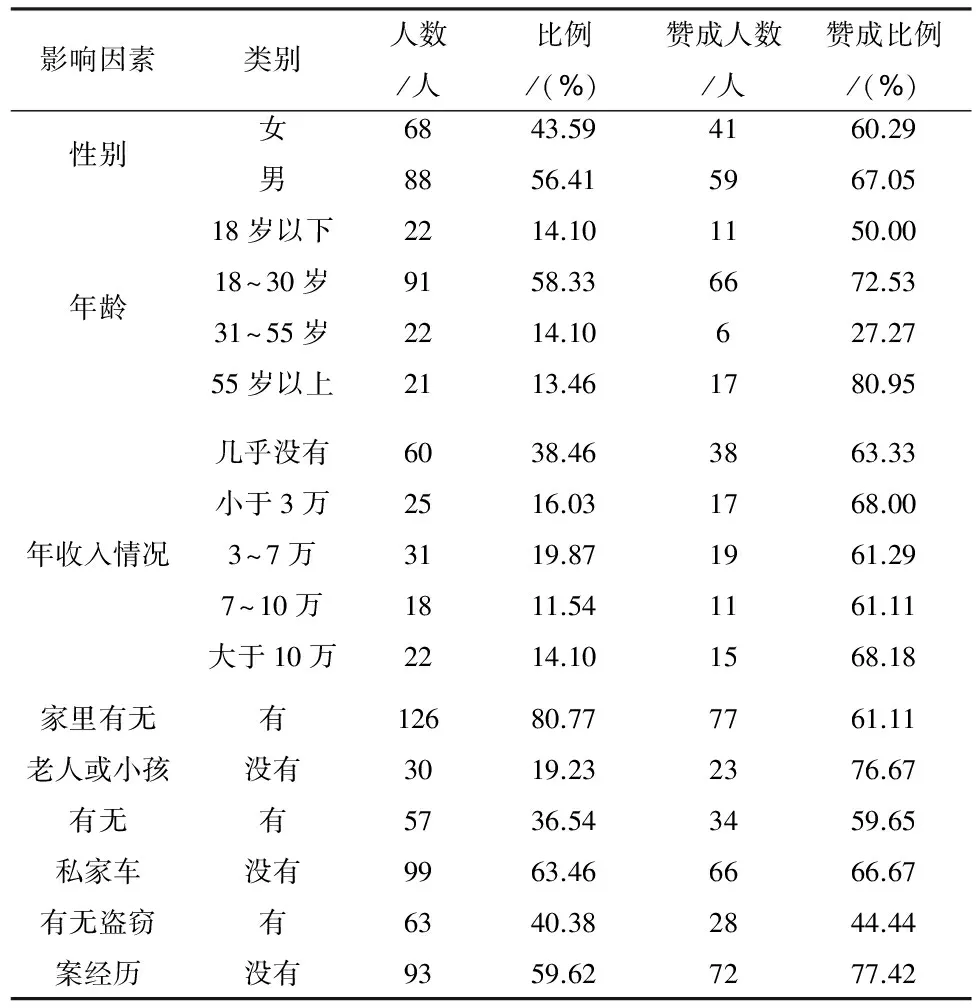

1.3.1 居民個人及家庭信息分析

表1為對調查樣本中的居民個人及家庭信息進行統計,通過分析贊成街區開放制度居民的不同屬性所占比例可知,不同性別居民對街區開放制度的意愿差異不顯著,且有80%的中老年居民(55歲以上)反而更贊成實行該制度。對不同受教育程度的居民分析可見,小學、本科及研究生以上學歷的居民更加贊成街區開放制度,所占比例為70%左右,不同年收入的居民對該制度的實施意愿差別不顯著。家里沒有老人小孩、私家車以及盜竊經歷的居民更加贊成實行街區開放制度,特別是有無過盜竊案件經歷的居民對街區開放制度的態度差異更加明顯,其中有盜竊案件經歷贊成者占44.44%,而無盜竊案件經歷贊成者占77.42%。

表1 居民個人及家庭屬性統計表

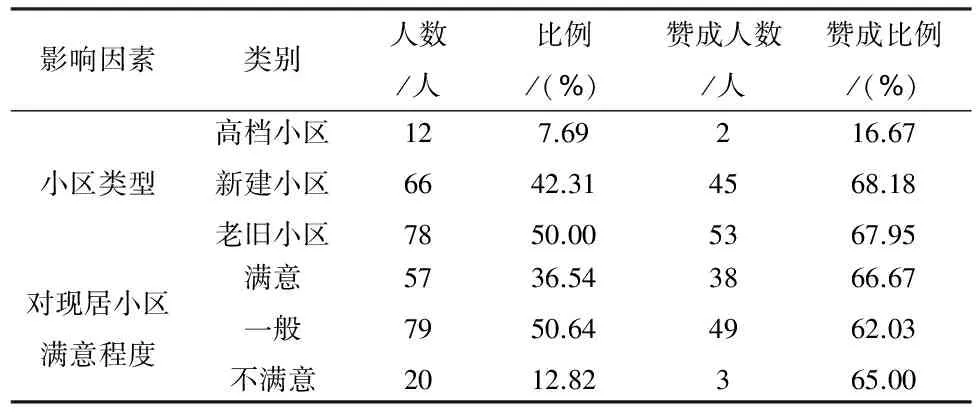

1.3.2 居住小區信息分析

表2為對調查樣本中的居住小區信息進行的統計。由表可知,高檔小區的居民對街區開放制度贊成率較低,僅為16.67%,這可能是由于高檔小區內的配套服務設施完善、小區環境優美、安全性高,同時相關的物業管理費用等也相對較高,因此業主不愿意將小區開放與他人共享。而對現居小區滿意程度調查可以看出,不同滿意程度的居民對街區開放制度贊成比例接近,均在64%左右。

表2 居住小區特性統計表

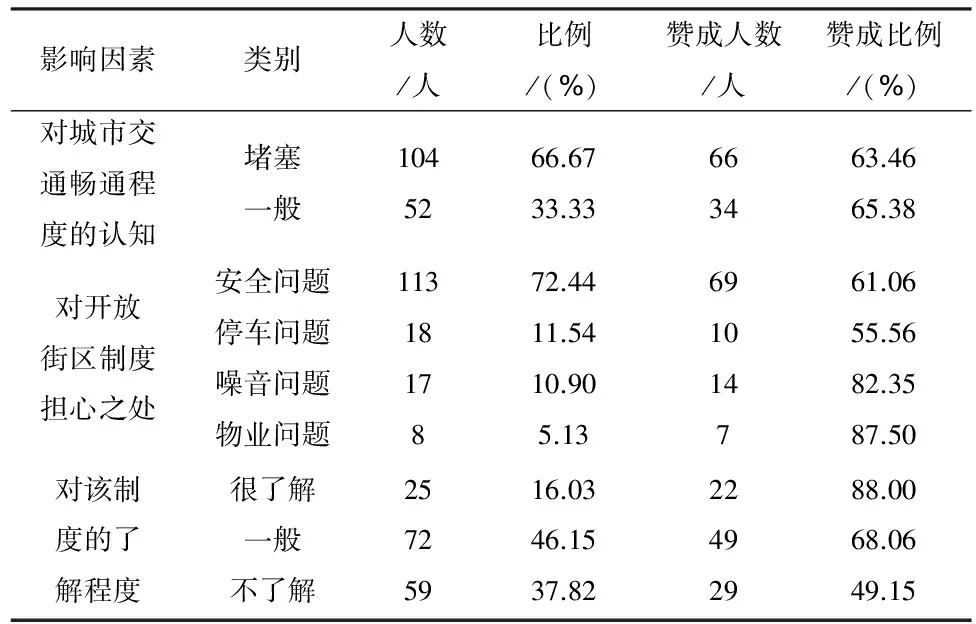

1.3.3 個人主觀態度分析

表3為調查樣本中的個人主觀態度的統計分析。由表可知,居民對城市交通現狀的認知對街區開放制度意愿選擇沒有顯著影響,所占比例均在64%左右。據統計大多數居民關注點在于政策實施后如何保障小區的安全,占總樣本的比例為72.44%,并且認為封閉式街區阻礙了人們交流的居民更加贊成街區開放式的實施。通過調查居民對該制度的熟悉程度可以看出,越了解該制度的具體內容,贊成的比例也越大,由此可見進一步加大對該制度的宣傳尤為重要。

表3 居民主觀態度統計表

上述描述分析均是對數據的外在表征進行探究,為進一步深入挖掘街區開放制度的影響因素,明確下一步實施工作,采用Logistic回歸理論構建相關模型,定量化居民對街區開放制度意愿選擇的影響因素。

2 二項Logistic理論模型

當對實際問題進行定量分析時,若因變量是一個分類變量而不是一個連續性變量時,線性回歸理論模型不適用。而二項Logistic回歸模型作為一種概率型非線性回歸模型,是研究二分類因變量與一些自變量之間關系的一種分析方法,具體的回歸模型為

(1)

其中,α0為常數項;α1,α2,…,αn為回歸系數;x1,x2,…,xn為自變量。

Logistic回歸可以用Hosmer-Lemeshow指標進行檢驗,它是通過皮爾遜χ2來概括各協變類型結果中的觀測數和預測數。當χ2檢驗不顯著表示模型擬合數據;相反,χ2值統計顯著表示擬合不好,其統計公式如下:

(2)

3 居民街區開放制度意愿選擇模型

本文將居民對街區開放制度贊成與否作為因變量,記為yi。將贊成實施街區開放制度定義為yi=1,將不贊成實施街區開放制度定義為yi=0。本文共從三個方面選取13個影響因素作為自變量,記為x1,x2,…,xm,根據上述Logistic模型原理,則贊成實施街區開放制度的概率為

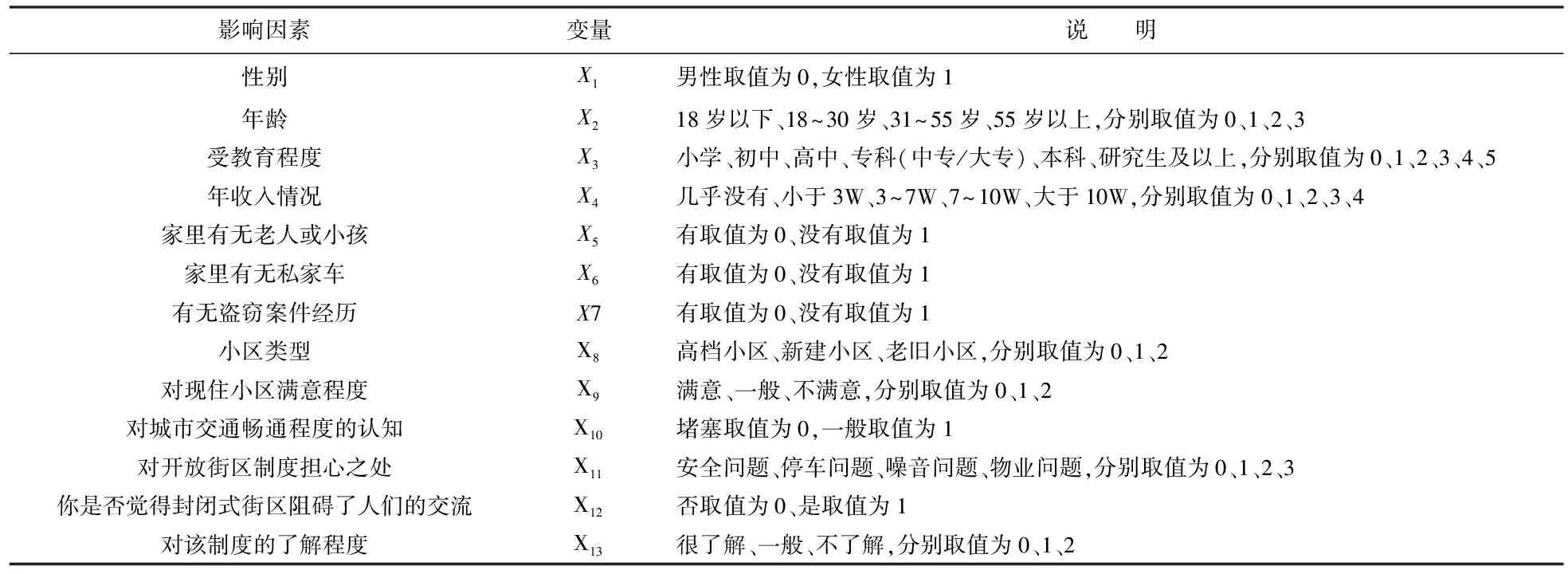

利用SPSS19.0軟件進行建模時,需要對自變量進行賦值,見表4。同時,對有數值但非等距變化的影響因素進行分析時,需要設置虛擬變量進行變換賦值,即選取第一個選型作為參照變量。在選擇的自變量影響因素中,僅需要對多分類變量進行虛擬變量轉換賦值,而對于二分類變量,比如性別、有無私家車等,不需要進行虛擬變量轉換賦值。

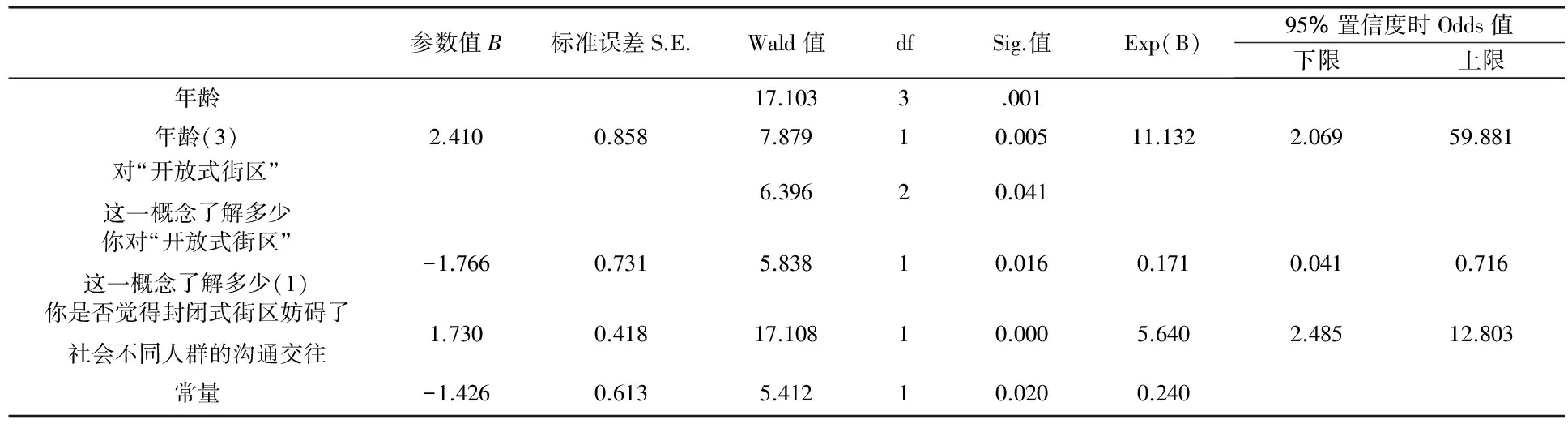

在完成自變量賦值后,對調查得到的數據進行回歸處理,即將自變量引入到Logistic回歸模型中,進行檢驗。由于論文構建的模型中連續自變量較多,因此對模型擬合進行檢驗時,采取Hosmer-Lemeshow指標檢驗方法進行檢驗。其中,最終模型的Hosmer and Lemeshow檢驗卡方值為2.831,小于15.507,且sig.值為0.9,表示構建的模型擬合劣度較小,擬合程度較好。在對模型自變量進行篩選時,選擇顯著性水平p<0.05的變量作為候選變量,進入logistic回歸模型,具體結果見表5所列。

表4 影響因素賦值及含義

表5 參數估計結果

4 模型結果分析

結果顯示,共有3個變量顯著性較高,分別是年齡、對街區開放制度的了解程度以及是否覺得封閉式街區妨礙了社會不同人群的溝通交往。由上式可知,年齡和封閉街區是否阻礙了人們溝通交往這兩個變量的系數均為正值,表明它們對居民贊成街區開放制有顯著正影響。從結果中可以看出,年齡在55歲以上的人群贊成實施街區開放制度的概率是18歲以下的11.132倍,由此可見老年人是很贊成實施街區開放制度。一方面是由于中國傳統的居住建筑模式導致,四合院是中國傳統居住建筑最常見的形式之一。老年人由于受到傳統建筑模式的影響,喜歡“串門”,鄰里關系友好和睦。但目前,隨著經濟條件的不斷提升,鄰里關系卻變得微乎其微,鄰里交往、溝通逐漸減少。特別是對于退休后的老人社交圈會逐漸變小,如果沒有活躍的鄰里生活填充,會使老人更加感到孤獨、寂寞。另一方面,生活節奏的加快,大多數人白天需要上班,晚上甚至還需要加班等,導致老年人獨自在家,沒有人進行溝通,因此更加希望可以和鄰居或者小區里面其他同齡人進行交流。因此,老年人更加贊成實施街區開放制度[10-11]。

對街區開放制度了解一般的人群贊成實施街區開放制度的概率是很熟悉街區開放制度的0.171倍,表明對街區開放制度了解的深入,對其內涵以及緩解城市交通擁堵、促進城市經濟協調發展的作用才會有進一步的認識。因此,政府部門可以加大對街區開放制度給城市發展和交通便利帶來方便的宣傳,進而使得廣大市民可以接受這一政策。對于覺得封閉街區妨礙了社會溝通交往的人群贊成實施街區開放制度的概率是覺得封閉街區不會妨礙了社會溝通交往的人群的5.640倍。既有研究表明,社區的空間布局與人際交往有著密切的關系,相關調查發現68%的人認為鄰里交往很重要。而在都市生活中,不同樓層之間、左右鄰居之間天天見面,卻不相識,鄰里交往危機問題不斷涌現,街區缺乏活力。

5 結束語

綜上所述,論文通過問卷調查構建模型,利用logistic回歸分析方法,研究分析了居民對街區開放制度的態度以及影響因素。結果顯示:居民是否贊成實施街區開放制度與其年齡、對該制度的了解程度以及對封閉街區是否會影響交流溝通這三個方面有關。因此,相關部門可以進一步加大對街區開放制度的宣傳,讓廣大市民深入了解街區開放制度所帶來的便捷。在確保街區安全的情況下,如何逐步地打開封閉街區有待深化。

[1] 王春才.城市交通與城市空間演化相互作用機制研究[D].北京:北京交通大學, 2007.

[2] 徐東云,季 艋,陳桂英.從城市結構探究城市交通擁堵的治理[J].綜合運輸, 2009(5):60~64.

[3] 《工程建設與設計》編輯部. 街區制提升城市活力[J]. 工程建設與設計, 2016(4):5.

[4] 楊保軍.關于“推廣街區制”的解讀[J].地球, 2016(3):19~20.

[5] 陳勁松.蜂蝶紛紛過墻去,卻疑春色在鄰家——對實行小區街區制的思考[J].城市開發, 2016(6):18~19.

[6] 全景正片.推廣街區制的意義[J].城市交通,2016(2):2.

[7] 糜 毅,陳仕嬌,田 葉.街區制在我國的發展與展望[J].住宅與房地產,2016(9):33,84.

[8] 斯科特·梅納德.應用logistic回歸分析[M].李俊秀譯.上海:上海人民出版社,2012.

[9] 王濟川,郭志剛.Logistic回歸模型-方法與應用[M].北京:高等教育出版社,2001.

[10] 丁 皓.社區空間布局與人際交往關系探究——以浦東金橋地區證大家園和黃浦區金陵街道寶興小區為例[D].上海:復旦大學, 2005.

[11] 周 萱.促進交往的住區空間環境設計初探[D].重慶:重慶大學, 2005.

2016-05-31;修改日期:2016-06-22

袁春嶺(1986-),男,山東鄆城人,碩士,合肥工業大學建筑設計研究院工程師.

TU241.99

A

1673-5781(2016)04-0447-04