地域文化背景下鄉土建筑現狀調查研究

——以臺州市東屏古村為例

葉亮亮

(臺州職業技術學院 建工學院,浙江 臺州 318000)

地域文化背景下鄉土建筑現狀調查研究

——以臺州市東屏古村為例

葉亮亮

(臺州職業技術學院 建工學院,浙江 臺州 318000)

通過查閱相關史料與田野調查了解東屏古村鄉土建筑的生成背景、保存現狀并繪制鄉土建筑總體分布圖,以期為臺州地域文化研究、古村落與鄉土建筑的保護發展提供參考資料。

地域文化;古村落;鄉土建筑

村落是人類為數最多的聚居形式,是承載地域文化的有機載體。鄉土建筑是古村落的重要文化符號,是本地的風土氣候、經濟條件以及文化歷史等各方面的綜合產物,呈現在人們面前的往往是濃郁的原生性和鄉土特色[1]。任何形式的鄉土建筑都可以因特定的需求而建,并同促生它們的文化背景下的價值、經濟及其生活方式相適應[2]。隨著經濟發展和城市建設,民居保護和經濟發展的矛盾愈發凸顯[3],古村落及其鄉土建筑的研究對地域文化的保護日益重要[4]。

本次調研主要采用文獻研究與田野調查,在對相關調研地點的一般性史料進行研讀的前提下,實地調研時,工作重點主要放在兩個方面:一是對鄉土建筑的生成背景的詳細了解,包括古村落的起源與變遷、地理與人文環境及重大歷史事件等等;另一方面則是對重點古建筑的始建年代、建筑類型、建筑形式以及聚落總體布局進行調查與記錄[5]。

1 東屏古村地理學背景及歷史沿革

東屏村位于浙東沿海三門縣橫渡鎮,位于湫水山腹地,瀕臨三門灣海口,背靠龍母山,南連眠牛山,環村皆山。因村東的東山坑形似一座帷屏而得名,故又稱呼“東坪”。全村753戶,2 416人,下轄上角頭、大岙坑、水坑三個自然村,是三門縣陳姓聚居第一大村。2012年被列入浙江省首批歷史文化村落保護利用重點村,另因其獨特的海禁、海防遺存,被譽為“海禁遺址第一村”和“海防遺址第一村”。

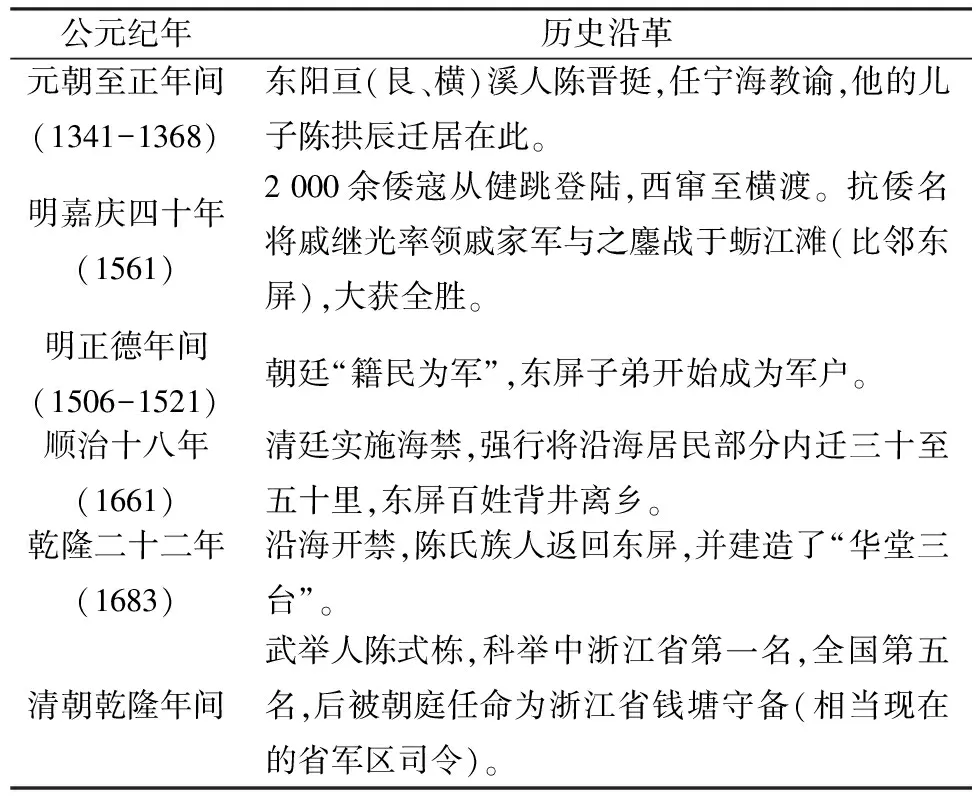

東屏古村也被譽為“中國畫里的村莊”歷史文化古村,村中有小溪坑成“一”字,將宅居一分為二,上有三座石拱橋。街道隨溪坑而上,宅隨地勢建造,以四合院建筑風格為主。康熙二十二年(1683),隨著沿海迎來展界開禁,穿村而過的古道給東屏帶來了繁庶。陳氏后裔通過海路對外經商,迅速積累大量財富,大興土木,建造了三座規模宏大、布局精巧、各具風格的四合院,分別為下新屋道地、老屋道地、上新屋道地,稱“華堂三臺”。 建筑中的馬頭墻與木、石、磚雕刻藝術,說明當時此地的經濟、文化較為繁榮,展示了我國明清時期建筑、雕刻藝術所達到的高度[6-8]。東屏古村歷史沿革,見表1所列。

表1 東屏古村歷史沿革

2 現存鄉土建筑概述

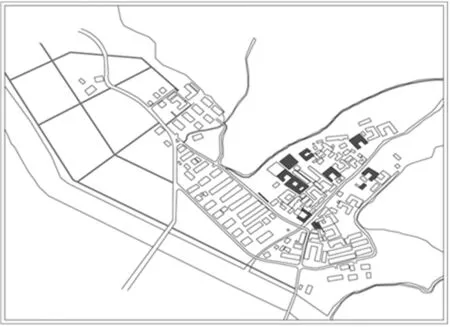

東屏擁有完善的古村落建筑群,享有“浙東傳統民居博物館”的美譽。其古建筑群主要分布在岙里溪兩岸,尤以北岸最為集中,是村落的核心區。北岸核心區建筑既相對獨立,又迂回曲折,形成許多窄巷和窄弄。這些建筑群相互呼應,格局嚴明,串聯有序。“四合院、厚墻、窄窗、窄弄”的建筑形態,大大增強了防御的實用性。當地的院落被稱為“道地”,實際上也是四合院的一種,與普通院落不同的是,東屏的“道地”通常是由三面或四面建筑圍合,中間的庭院近似方形,很開敞。院落以一進居多,建筑雕刻精致,院落像一個大客廳,院內石板鋪地,人們通常在院內種植植物,將自然要素引入院內,創造出一種親近自然的內院環境[9]。

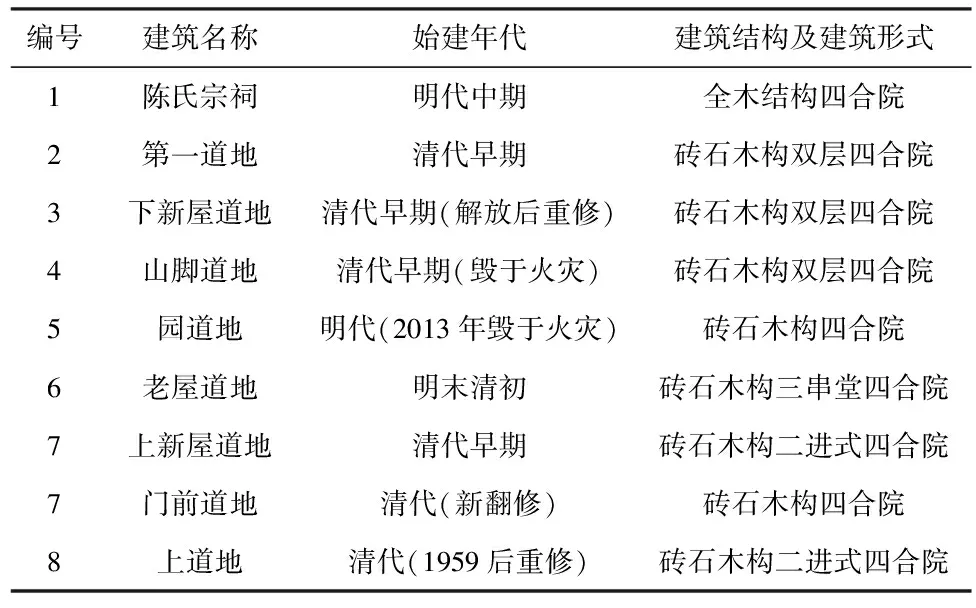

本次調研實地調查主要擇選了61處,重點調查了其中的9處,包括陳氏宗祠、第一道地、下新屋道地、山腳道地、園道地、老屋道地、上新屋道地、門前道地、上道地(表2)。這些調查對象多為明清建筑,其中2處縣級保護單位。東屏古建筑分布,見圖1所示。

表2 東屏古村重點古建筑統計表

圖1 東屏古村重點古建筑分布圖

3 結束語

東屏古村的鄉土建筑主要為磚木結構的明清四合院,具有一定的歷史價值,是當地千百年來的歷史和文化的重要物質載體,對當地地域文化的保護與研究有重要的意義。針對臺州古村落及鄉土建筑的研究仍為空白,如何保護和發展好古村落及鄉土建筑對地域文化保護與可持續發展尤為重要。

[1] 潘谷西.中國建筑史(第4版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2001.

[2] 吳良鏞.建筑文化與地區建筑學[J]. 華中建筑,1997(2):13~17.

[3] 吳良鏞.鄉土建筑的現代化,現代建筑的地區化——在中國新建筑的探索道路上[J].華中建筑,1998(1):9~12.

[4] 吳志宏.中國鄉土建筑研究的脈絡、問題及展望[J].昆明理工大學學報(社會科學版),2014(1):103~108.

[5] 熊 偉.廣西傳統鄉土建筑文化研究[D].廣州:華南理工大學,2012.

[6] 吳志剛,王維龍.臺州古村落[M].北京:中國文史出版社,2013.

[7] 陳翻蔣.浙江三門陳氏宗譜研究[D].合肥:安徽大學,2010.

[8] 李紅艷.地域主義下的歷史古鎮文化傳承解析——以寧波市寧海縣前童古鎮為例[J].建筑學報,2013(9):18~23.

[9] 梁 雪.對鄉土建筑的重新認識與評價——解讀《沒有建筑師的建筑》[J].建筑師,2005(3):105~107.

合肥軌道交通4號線6標工點設計

(安徽省綜合交通研究院股份有限公司)

合肥軌道交通4號線線路西端起于雞鳴山路站,北至線路終點東方大道呈L型走向。線路全長41 km,共設車站31座,全部為地下站。合肥軌道交通4號線工程土建分項設計第6標段線路長約5.46 km,由安徽省綜合交通研究院股份有限公司承擔設計。

本次設計包含大強路站、花山路站、伊寧路站(4號線與6號線換乘)3個車站及呈坎路站-大強路站、大強路站-花山路站、花山路站-伊寧路站、伊寧路站-巢湖路站區間,共3站4區間。

2016-07-29;修改日期:2016-08-03

葉亮亮 (1989-),男,浙江臺州人,碩士,臺州職業技術學院助教.

TU241.5

A

1673-5781(2016)04-0455-02