毛瑟C96分類與快速識別

陳傳生

大連收藏有毛瑟C96手槍的大部分版本,如何快速識別不同歷史時期的C96?除序列號外,外觀特征會有哪些區別?

毛瑟C96手槍是戰爭年代中國各種武裝力量廣泛使用的戰斗武器,是中國人最為熟悉的老槍。大連警用老槍中,毛瑟C96包含了不同時期生產的大部分版本。根據查考,毛瑟C96手槍可以根據生產年代和基本特征,分為戰前商業版(戰前商業版又分標準型和短槍管型兩種)、戰時商業版、1916年普魯士訂單版、1920年改裝版、戰后Bolo版、M1930版、M1932射速版等幾個版本。對這些不同的版本,可以通過序列號和外部特征等加以快速識別。

戰前商業版

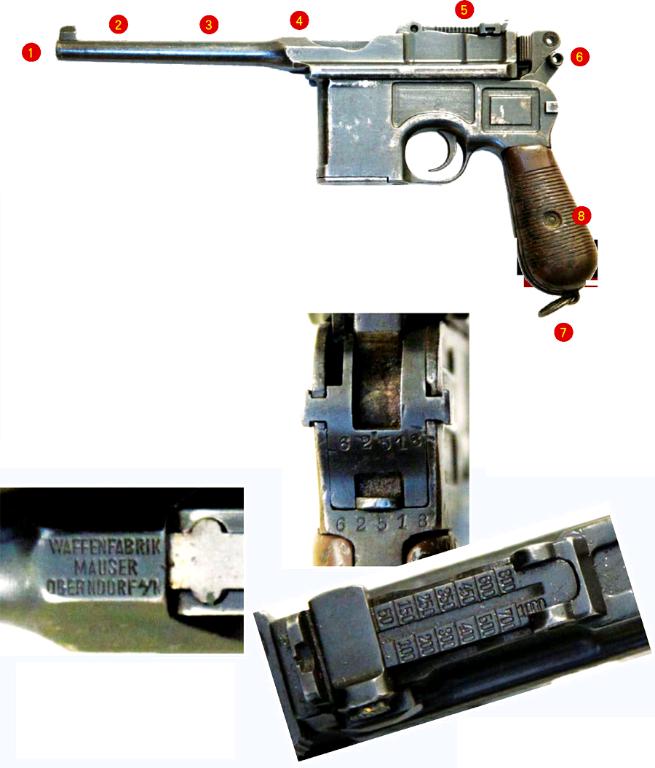

毛瑟C96手槍從1896年正式生產,到1905年左右,其基本設計趨于穩定。從1905年至1912年生產的產品,可稱為戰前商業版。

戰前商業版有標準型和短槍管型兩種。標準型產品的特征為:采用7.63mm口徑,槍管長140mm,表尺射程50~1000m,前期產品有900m標示,后期沒有900m標示;槍管尾部斜面上刻有5位或6位數序列號;采用第二型保險,保險桿上有孔;擊錘上的圓孔較小;胡桃木握把上有20多道溝槽;10發內置彈匣;繩索環可前后擺動;機匣及擊發機座后方同樣標示有5位或6位數序列號;槍身右側刻有銘文:WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A. NECKAR(毛瑟兵工廠 奧本多夫 內卡河畔),槍管彈膛上方刻有銘文:WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A/N(毛瑟兵工廠 奧本多夫 內卡河畔)。戰前商業版(標準型)總共生產了大約24萬支,考察到的序列號范圍大致在36481~240074范圍內。

戰前商業版還有一種數量極少的短槍管型號,系戰后Bolo版的最原始版本,序列號與戰前商業版(標準型)混編。其特征為:準星設在槍管口部的套箍上,槍管長98mm,表尺射程50~1000m,有900m標示;胡桃木握把上有12道溝槽;其他與戰前商業版(標準型)相同。

戰時商業版

這一版本的主要標志是采用了新式保險(New Safety),在1912年左右,戰時商業版取代了戰前商業版。雖然第一次世界大戰是在1914年8月開始,但為了便于區分,國外收藏者將1914年前夕和一戰期間生產的采用新式保險的C96手槍統稱為戰時商業版。除了很少的幾處改動,戰時商業版與戰前商業版(標準型)幾乎一樣。主要區別是:擊錘后方增加了新式保險“New Safety”的首字母“NS”標示,擊錘也有改變,保險桿為實心樣式(沒有孔);表尺射程50~1000m, 沒有900m標示(大多數戰前商業版有900m標示)。考察到的最小序列號是290090,最大序列號是433900。

1916年普魯士訂單版

這批槍支是一戰期間毛瑟公司為德國政府生產的軍用訂單手槍。從1916年生產到1918年一戰結束。因握把刻有一個涂成紅色的“9”字,又被俗稱為“大紅9”。訂單總數為15萬,在戰爭結束前,大約交付了13.7萬支。

這一產品的主要特征是:與戰時商業版相比,槍身表面拋光較為粗糙;口徑9mm,發射9×19mm巴拉貝魯姆手槍彈;表尺射程50~500m;胡桃木握把上有24道溝槽;握把上刻有一個很大的“9”字,并刷成了紅色,以防止誤用7.63mm槍彈;彈膛上方槍管右側有政府接收標記;其他與戰時商業版基本相同。

這批訂單手槍使用單獨的序列編號,從1開始,考察到的最大序列號為135127。

1920年改裝版

第一次世界大戰德軍戰敗,國際聯盟對德國實行軍事制裁。根據《凡爾賽條約》規定,戰后德國生產的槍支,槍管長不得超過100mm,之前生產的槍支如果繼續使用必須進行改裝。1920年后毛瑟公司改裝的一批毛瑟C96手槍,被稱為“1920年改裝版”。改動包括:槍管縮短至100mm以下;焊接了新的固定準星;在槍身或槍管外延標示“1920”標志。“1920”并非表示槍的生產或改裝日期,而是必須遵從的法律執行日期。由于1920年改裝版是對戰前和戰時生產的各種版本重新改裝的槍支,槍上的序列號仍是原序列號。

戰后Bolo版

一戰結束后,大約從1922年開始,毛瑟公司重新生產的手槍,以戰前商業版(短槍管型)為基礎,采用新式保險(New Safety)。該槍出口至蘇聯和部分歐洲國家,蘇聯將這種槍稱之為“Bolo”。“Bolo”是“Bolsheviks”(布爾什維克)的簡稱。戰后Bolo版因廣泛被警察機關使用,因此也被稱為警用型。其主要特征有:6位數序列號刻在槍管側面;表尺射程50~1000m,沒有900m標示;擊錘后方有交錯組合的字母“NS”,意為新式保險;保險桿上沒有孔;握把較小,胡桃木握把上有23道溝槽,繩索環可左右擺動;槍身左側有毛瑟公司(“Mauser”)標志;其他與戰前商業版(短槍管型)相同。根據考察,戰后Bolo版的序列號范圍大致在444476至793350之間。

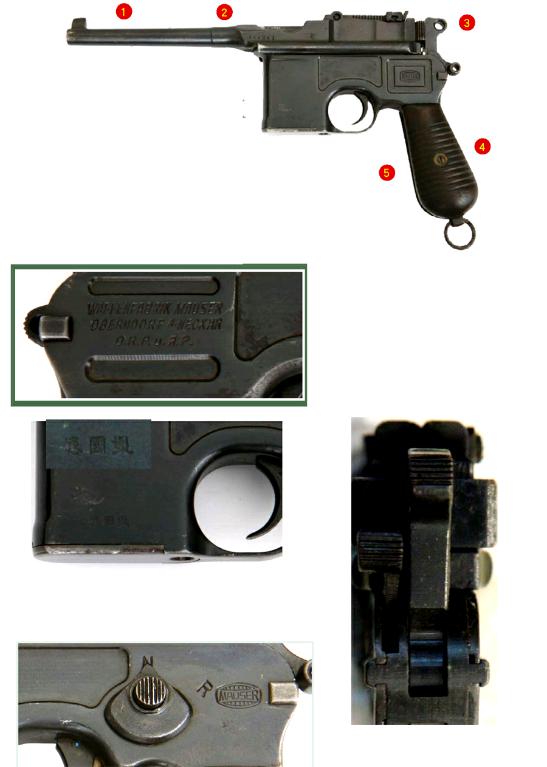

M1930版

M1930是毛瑟公司命名的C96版本(德語為“Modell 1930”)。比較大的變化是恢復了早期的大尺寸,并且使用了另一種保險裝置——通用型保險。主要特征有:槍管長132mm或140mm,外形上分段;擊錘有所改變,保險桿圓柄上有孔;表尺射程50~1000m,沒有900m標示,早期槍支上的“1000m”從右向左讀,后期槍支從左向右讀;槍支后方沒有序列號;握把尺寸增大,胡桃木握把上有12道溝槽,繩索環可左右擺動,且比Bolo版大;槍管上有完整序列號,早期槍支與戰后Bolo版相同,序列號刻在槍管左側,后期槍支序列號刻在槍管邊沿上方和照門后方;槍身左側有毛瑟公司“Mauser”標志, 標志比戰后Bolo版大;槍身右側銘文“WAFFENFABRIK MAUSER OBERNDORF A. NECKAR D.R.P.u.A.P.”(毛瑟兵工廠 奧本多夫 內卡河畔德國專利與外國專利)早期版本銘文中沒有 “D.R.P.u.A.P.”。序列號范圍大約在803115~921075之間。

M1932速射版

1927年和1928年,西班牙武器制造商貝斯塔吉兄弟公司和溫塞塔公司以毛瑟C96手槍為基礎,在結構上進行創新,生產出配用可拆卸彈匣、具有單發和連發轉換模式的新型手槍,并大量出口到中國,對毛瑟公司在中國的傳統市場形成威脅。為應對這一挑戰,由設計師約瑟夫·尼科爾研發的C96速射手槍于1930年投入生產。1932年毛瑟公司又推出卡爾·西英格設計的改進版,從1932~1938年大約生產了98000支。這些槍支大部分銷往中國市場,小部分在二戰期間提供給納粹國防軍、黨衛軍憲兵隊及海軍陸戰隊。這一版本的手槍通常被槍械收藏者稱為M1932型,在中國則俗稱為“快慢機”、“二十響”;德軍裝備使用的槍支則被德軍命名為M712和M713。M1932速射版序列號與前幾種版本沒有接續關系,從1開始另行編號,最大序列號在98000左右。與M1930相比,該槍的外部特征主要是槍身左側增加了快慢機,可選擇單、連發發射,并配有10發或20發可拆卸彈匣,其他與M1930基本相同。M1932速射版可在握把后方駁接木質槍套作為肩托使用。

編輯/劉蘭芳