提高對抑郁癥的識別、診斷和治愈

由中華醫學會精神科分會中國抑郁障礙協作組編寫的《中國抑郁障礙防治指南》(第2版)(以下簡稱新版指南)已于2015年下半年出版,本刊特邀專家季建林教授就新版指南的特點、抑郁癥的普遍性和嚴重性,以及如何對抑郁癥進行早期識別和治療做相關介紹,以饗讀者。

抑郁癥是最常見的精神障礙之一,是以心境低落、興趣減退或精力疲乏為主要的臨床特征,嚴重影響到患者的學習、工作、生活及其社會功能。存在患病率高(6-10%)、復發率高(70-80%)、自殺風險高(10-15%),以及低識別率(不到10%)和低治療率(不足10%)。如果不能得到及時有效與規范治療,會導致巨大的社會經濟負擔;根據WHO疾病負擔報道,抑郁癥所致疾病負擔在全球非感染性疾病中列首位,占10%,近似于所有癌癥所致疾病負擔(11%)。或許個案會給人印象深刻,如2015年3月24日德國客機墜毀導致150人遇難是患抑郁癥的副駕駛員蓄意所為。因此,早期識別與規范化治療抑郁癥非常重要。

看點一:新版指南有哪些特色?

1. 重視循證證據,借鑒國內外研究

與2007年第1版抑郁癥指南的最大區別在于邀請統計學與文獻學專家參與文獻的閱讀與篩選,并統一制訂指南的4級證據分級和推薦分級,力求客觀、公正和切合臨床實際。如優先推薦(A)須符合1級證據+臨床支持,以及兼顧療效和安全性評價。新版指南累計復習參考文獻400余篇,總字數10萬余。

2. 強調抑郁癥表現的多樣性和復雜性

新版指南除突出抑郁癥主要臨床特征為情感癥狀、軀體癥狀和認知癥狀外,還就其他特殊的癥狀群予以敘述,如焦慮性抑郁、混合性抑郁、內源性抑郁、非典型抑郁、精神病性抑郁、緊張癥性抑郁、孕產期抑郁,以及季節性抑郁等。并對兒童青少年、老年和女性等特殊人群的抑郁診治提出了建議。

3. 建議評估貫穿于整個的臨床診治過程之中

新版指南強調基于評估的診斷、治療與協作醫療模式,改變憑借經驗的傳統診治手段,提高抑郁障礙識別率,使抑郁障礙的診療規范化。對于存在抑郁癥狀的患者,應當進行完整的心理社會和生物學評估,以明確抑郁癥的診斷。強調除癥狀學評估之外,還需包括:生活質量、風險評估(如自殺、轉躁等)、共病軀體或其他精神障礙(如酒濫用等),以及治療依從性、療效、不良反應等評估。

4. 明確治療目標、強調全病程治療和恰當選用有效的治療方案

新版指南抗抑郁治療的目標在于盡可能早期診斷,及時規范治療,控制癥狀,提高臨床治愈率,最大限度減少病殘率和自殺率,防止復燃及復發。成功治療的關鍵需要徹底消除臨床癥狀,減少復發風險;提高生活質量,恢復社會功能,達到真正的臨床治愈。圍繞治療的目標,抗抑郁治療需要涵蓋急性期治療控制癥狀、鞏固期治療預防復燃、維持期治療預防復發。針對具體的患者以及醫師的經驗,可選擇不同的治療方案(如藥物治療、心理治療和物理治療等),不過,最常用的方案仍推薦藥物治療。

5. 藥物與心理治療并重,均可作為優先推薦

新版指南推薦的一線抗抑郁藥包括選擇性五羥色胺再攝取抑制劑(SSRIs,如氟西汀、帕羅西汀、艾司西酞普蘭等)、五羥色胺和去甲腎上腺素再攝取抑制劑(SNRIs,如文拉法辛)等。考慮到中國實情,對中草藥(如疏肝解郁膠囊、圣約翰草等)在輕中度抑郁癥中的使用也予以一定推薦。因為抑郁癥的發生和復發與社會心理因素密切相關,因此心理治療單用或與藥物治療合用常常是必要的,優先推薦的是人際心理治療和認知行為治療。但需注意,心理治療一旦考慮使用,必須有機地整合到抑郁癥患者的精神科治療方案之中,而不是獨立于整個治療方案之外;另外,心理治療師必須具備一定的資質、技能與受訓經歷。

6. 預防復燃與復發,識別和防范復發的危險因素

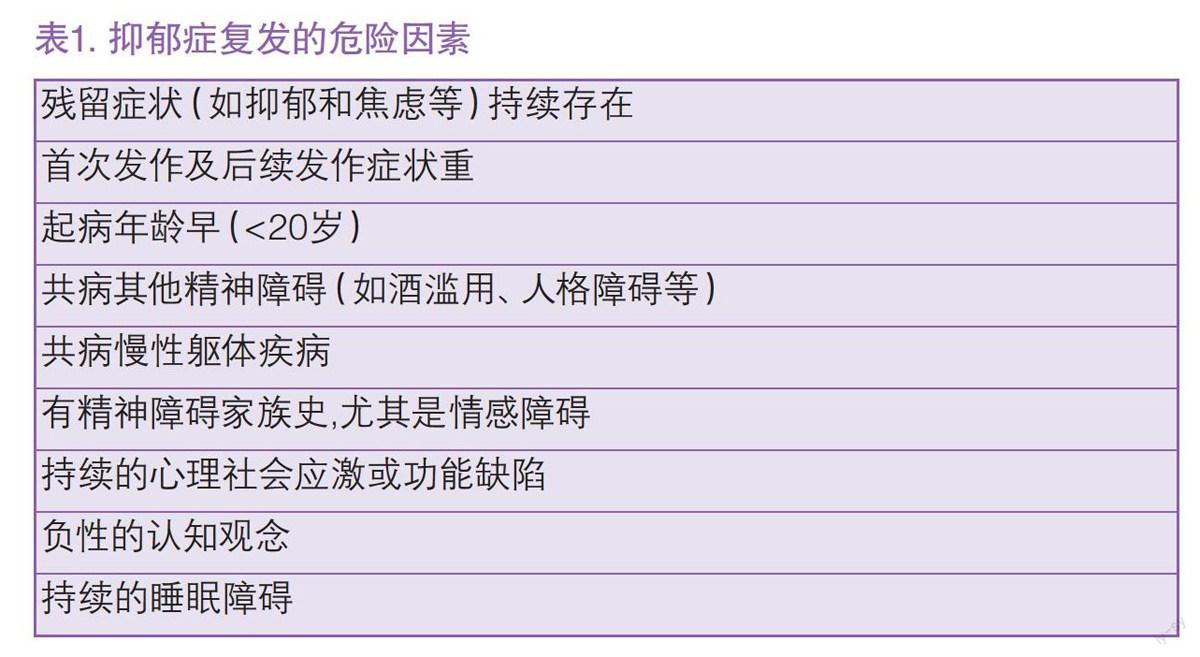

抑郁癥是復發率高的精神障礙之一,部分患者的病程特點是持續性的,因此需要長期治療。新版指南針對抑郁癥的疾病特點,強調急性期臨床治愈、鞏固期預防復燃、維持期預防復發的治療三階段,而原指南推薦沒有鞏固期,僅簡單化要求抑郁癥的治療必須有急性期和維持期治療。事實上,首次抑郁發作一般只需要急性期治療緩解癥狀和鞏固期治療預防復燃,不需要維持治療。維持治療適用于3次及3次以上復發性抑郁癥或者慢性抑郁癥的患者。但如果存在表1所列的復發危險因素則推薦在第2次抑郁發作后需考慮維持治療。

國內調查顯示,抑郁障礙的患病率呈上升趨勢。在上世紀90年代國內7個地區精神疾病流行病學調查數據顯示,心境障礙的時點患病率為0.53‰,終生患病率為0.83‰,不足1%。但2003年北京的15歲以上人群抑郁障礙流行病學研究顯示,抑郁障礙時點患病率為3.31%(年患病率為4.12%),終身患病率為6.87%,其中男性為5.01%,女性為8.46%。2009年英國柳葉刀雜志發表的我國4省流行病學調查資料,心境障礙的月患病率為6.1%,其中抑郁癥2.06%,惡劣心境為2.03%,雖然患病率高,但治療率不到10%。2014年《自然》雜志報道了全球抑郁癥流行病學情況,其中中國的抑郁癥患病率為3.02%。如果以3%的普通人群患病率來推算,13億中國人中約有3900萬抑郁癥患者,但真正接受抗抑郁有效治療的比例不足10%。

另外,在各個醫療機構診治的內外各科患者中,抑郁障礙的患病率要高于普通社區人群。國內有許多研究顯示,綜合醫院或基層保健機構中的軀體疾病患者存在抑郁癥狀的比例并不低,其中以神經、消化、內分泌和心血管等疾病的患者更多見(15-30%)。如果不能及時處理抑郁相關問題,會顯著增加這些軀體疾病的復發、并發癥的發生和死亡風險。因此,在這些軀體疾病的防治工作中已將抑郁癥作為重要的危險因素之一。

看點三:抑郁癥如何早期識別?

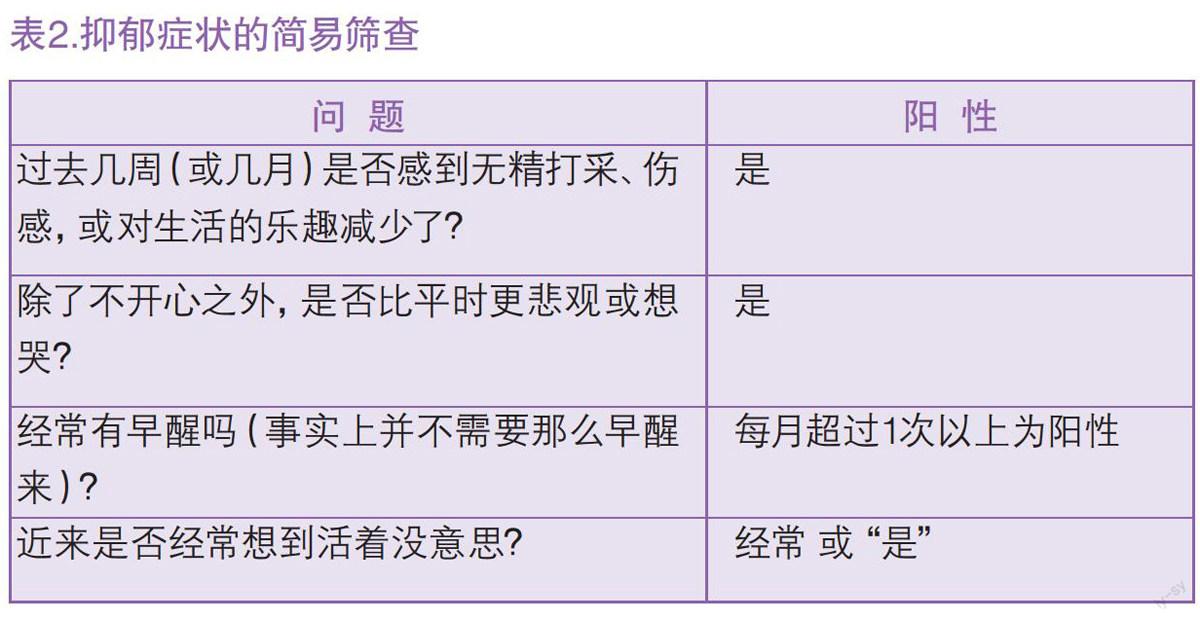

既往國內綜合醫院抑郁和焦慮癥狀的篩查一般使用醫院焦慮抑郁量表(HAD),雖然其比較簡便使用,但仍在實際工作中費時較多,難以推廣。近年來國外有研究顯示,可采用“90 秒 4問題提問法”篩查抑郁(表2),如果回答皆為陽性,則建議需作進一步精神檢查或轉診專科醫師診治,其診斷敏感性高達96%,特異性為57%~67%。

另外,也可使用如表3所示的病人健康問卷(PHQ-9),用于抑郁癥的篩查、自評和治療隨訪。該問卷只有9個問題,讓病人根據自己過去幾周的具體情況真實回答,如果在10分或以上,需及時咨詢或轉診專科醫師,明確診斷和給予相應的處理。當然,若小于5分,則無抑郁癥狀。需要說明的是,無論是90秒的提問或PHQ-9的評分,只是表明有無抑郁癥狀或嚴重程度,不能作為抑郁癥的診斷標準,而且,按照2013年頒布的《中國精神衛生法》要求,對抑郁癥疾病的診斷必須是有精神衛生資質的人員。

抑郁癥的早期識別和有效、規范治療至關重要。因為經抗抑郁治療后,大部分患者抑郁癥狀會緩解或得到顯著減輕,尤其是首次抑郁發作治療緩解后,約半數患者不再復發。因此,新版指南的修訂出版就是旨在提高臨床醫師診治抑郁癥水平、規范療程和降低抑郁癥復發、自殺,以及失能(disability)等風險。