7種溫室設施常用殺蟲劑對地熊蜂的毒力測定

周浩 翟一凡 胡澤章 吳光安 邵莒南 代小彥 于毅 鄭禮

摘要:以地熊蜂工蜂為試材,參照《化學農藥環境安全評價試驗準則》,測定7種溫室設施常用殺蟲劑對地熊蜂的毒力,并對其進行風險性評價。結果表明,烯啶蟲胺和吡蟲啉對地熊蜂的LD50值分別為0.030mg/L和0.223mg/L,均為高毒;苦參堿和吡蚜酮對地熊蜂的LDso分別為7.721mg/L和8.376mg/L,均為中毒;啶蟲脒、螺蟲乙酯和氟苯蟲酰胺對地熊蜂的LDso≥31.371mg/L,均表現為低毒,其中氟苯蟲酰胺的毒性最低。因此,在設施作物上使用地熊蜂授粉時,建議禁用烯啶蟲胺和吡蟲啉,且在施用苦參堿和吡蚜酮或啶蟲脒、螺蟲乙酯和氟苯蟲酰胺時,可將地熊蜂分別搬出溫室3天或l天,來減少農藥對地熊蜂的危害。

關鍵詞:地熊蜂;溫室設施;殺蟲劑;毒力;安全評價

中圖分類號:S894.2

文獻標識號:A 文章編號:1001-4942(2016)02-0098-03

熊蜂為膜翅目(Hymenoptera)蜜蜂總科(Apoidea)熊蜂屬(Bombus)昆蟲。相比較蜜蜂而言,熊蜂具有吻長、飛行聲震大、花粉采集能力強、耐低溫和高濕環境和趨光性差等優點,是公認的溫室授粉最理想的昆蟲。熊蜂在歐美等農業發達國家已經被廣泛應用,并取得了良好的生態效益和經濟效益。我國熊蜂研究與應用起步較晚,地熊蜂(Bombus terrestris Linnaeus)為我國從荷蘭等國引進的品種,也是在全球范圍內研究和商業化應用最為成熟的熊蜂種類,應用范圍廣,在歐洲、非洲北部、亞洲、澳洲均有應用。隨著我國熊蜂研究的深入和相關條件的成熟,熊蜂在溫室設施內的應用越來越普遍。

溫室設施內高溫、密閉小氣候環境和重茬種植使病蟲害的發生較為嚴重,其病蟲害防治主要以化學防治為主,種類繁多的化學藥劑雖然防治了病蟲害,保證了作物產量,卻不可避免地對溫室熊蜂的使用產生了一定影響。本研究選取了7種近年來溫室設施常用殺蟲劑作為研究對象,測定其對地熊蜂的毒力,以期提出合理的農藥使用方案,為地熊蜂授粉技術在溫室設施內的推廣提供技術指導。

1 材料與方法

1.1 供試蜂種

供試蜂種為地熊蜂工蜂,于溫度(25±2)℃、相對濕度(60±10)%、黑暗條件下進行飼養,飼養過程未接觸化學農藥和試劑。試驗所用地熊蜂均為個體大小基本一致的健康成年工蜂。

1.2 供試藥劑

供試藥劑為20%烯啶蟲胺水分散粒劑(北京華戎生物激素廠)、10%吡蟲啉可濕性粉劑(浙江海正化工股份有限公司)、0.5%苦參堿水劑(日本農藥株式會社)、60%吡蚜酮水分散粒劑(北京華戎生物激素廠)、3%啶蟲脒微乳劑(昆明云大科技農化有限公司)、22.4%螺蟲乙脂懸浮劑(拜耳作物科學公司)和20%氟苯蟲酰胺水分散粒劑(日本農藥株式會社)。

1.3 試驗操作

依照《化學農藥環境安全評價試驗準則》(GB/T 31270.10-2014)提出的蜜蜂急性經口毒性試驗進行。

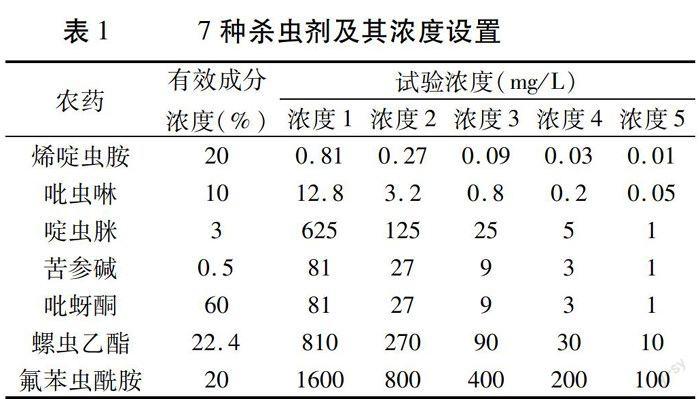

1.3.1 試驗方法將各供試殺蟲劑母液用50%(質量濃度,蔗糖:水)蔗糖水溶液稀釋,設置成等比的5個試驗濃度組(見表1),每組至少10只工蜂,并設不加藥劑的蔗糖水為空白對照。將挑選的工蜂引入試驗籠中,在飼喂器中加入100μL各試驗濃度藥液。含藥蔗糖水消耗完后,將飼喂器取出,換不含藥液的蔗糖水進行飼喂(不限量)。各處理均設3次重復。觀察記錄處理48 h后地熊蜂死亡數。

1.4 數據處理

用Spss 19.0軟件對所得數據進行分析和計算,求出相應的半致死劑量LDso。依照《化學農藥環境安全評價試驗準則》(GB/T 31270.10-2014)附錄《農藥對蜜蜂毒性等級劃分》的劃分標準,按照蜜蜂急性經口毒性半致死劑量LD50(48h),將農藥對地熊蜂的毒性分為四個等級(劇毒LD50<0.001,高毒0.00111.0)。

2 結果與分析

2.1 7種殺蟲劑對地熊蜂的毒力

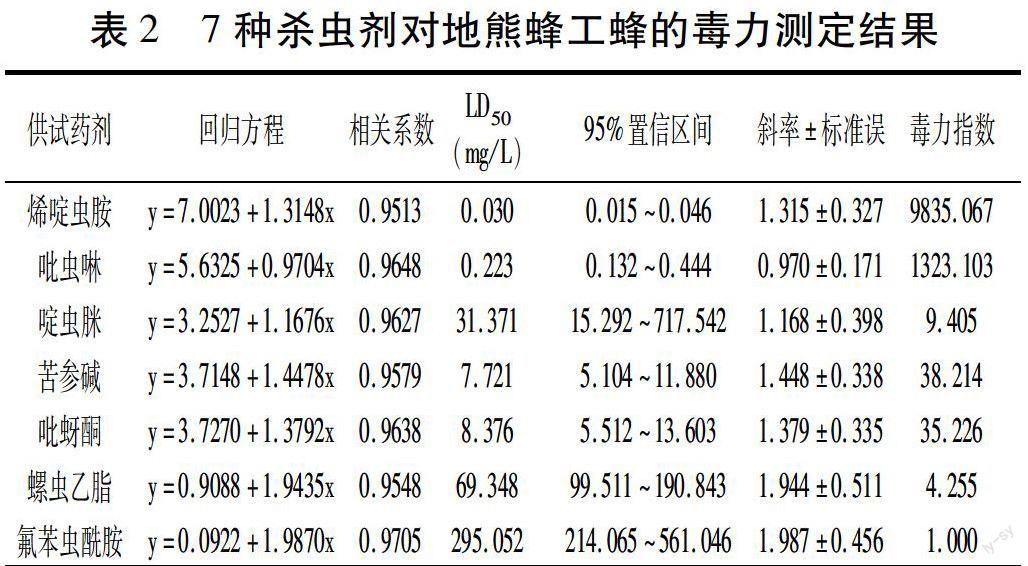

7種殺蟲劑對地熊蜂的毒力測定結果見表2。在供試的7種殺蟲劑中,烯啶蟲胺對地熊蜂工蜂的毒力最高,其次為吡蟲啉,毒力指數分別為9835.067和1323.103;苦參堿和吡蚜酮對地熊蜂工蜂的毒力較高,毒力指數分別為38.214和35.226;而啶蟲脒、螺蟲乙酯和氟苯蟲酰胺對地熊蜂工蜂的毒力較低,毒力指數<10,其中氟苯蟲酰胺的毒力最低,毒力指數僅為1.000。

2.2 風險性評價

由表2可見,參照農藥對蜜蜂的毒性分級,烯啶蟲胺和吡蟲啉對地熊蜂48h的LDso值分別為0.030mg/L和0.223mg/L,其毒性均為高毒,對地熊蜂具有較高風險;苦參堿和吡蚜酮對地熊蜂48h的LD50分別為7.721mg/L和8.376mg/L,其毒性均為中毒,具有一定風險;啶蟲脒、螺蟲乙酯和氟苯蟲酰胺對地熊蜂48h的LD50≥31.371mg/L,其毒性均為低毒,風險性較低,其中氟苯蟲酰胺對地熊蜂的毒性最低。

3 討論與結論

烯啶蟲胺、吡蟲啉和啶蟲脒屬于新煙堿類殺蟲劑,具有較好的內吸作用。本試驗結果表明,烯啶蟲胺對地熊蜂的毒力最高,其次為吡蟲啉,兩者對地熊蜂均表現為高毒,而啶蟲脒表現為低毒。季守民等通過急性接觸和急性經口試驗表明烯啶蟲胺和吡蟲啉對意大利蜜蜂的毒性均為高毒,啶蟲脒對意大利蜜蜂的毒性為中毒。于偉麗等通過攝人試驗以及間接接觸試驗表明,100mg/L啶蟲脒72h內對蜜蜂的致死率為O,對蜜蜂表現為低毒。啶蟲脒是一種對人類低毒的殺蟲劑,目前還沒有關于該藥“三致”和導致人類代謝紊亂及神經失調方面的報道,其在土壤中的半衰期僅為0.14~2.6d,正常田間使用濃度的啶蟲脒對土壤微生物群落無明顯影響。

苦參堿為天然植物性農藥,屬于殺蟲殺菌劑,通過麻痹害蟲中樞神經起作用。韓志華等研究表明,苦參堿對意大利蜜蜂的毒性表現為中毒。本試驗結果表明,苦參堿對地熊蜂工蜂也表現為中毒。

吡蚜酮屬于吡啶雜環類新型內吸性殺蟲劑,通過拒食作用專一作用于刺吸式害蟲,對地熊蜂表現為中毒,國內未見吡蚜酮對熊蜂毒性的報道。徐華強報道了吡蚜酮大田推薦劑量下處理赤眼蜂后,赤眼蜂寄生率和壽命均顯著低于空白對照。

螺蟲乙酯屬于季酮酸類化合物,具有雙向內吸作用,干擾昆蟲的脂肪生物合成導致幼蟲死亡,并可降低成蟲的繁育能力,能有效防治多種刺吸式害蟲,對設施蔬菜上常見害蟲如蚜蟲、粉虱、薊馬等有較好防效,且其與其他殺蟲劑無交互抗性。氟苯蟲酰胺屬新型鄰苯二甲酰胺類殺蟲劑,通過激活蘭尼堿受體細胞內鈣釋放通道,導致貯存鈣離子的失控性釋放起作用。鄰苯二甲酰胺類殺蟲劑為近幾年新開發的一類新型殺蟲劑,自開發以來,該類農藥引起了農藥界的廣泛關注,在設施作物上的使用也更頻繁。氟苯蟲酰胺為人工合成的第一個魚尼丁受體殺蟲劑,對絕大多數鱗翅目害蟲有良好的毒性。本研究表明啶蟲脒、螺蟲乙酯和氟苯蟲酰胺對地熊蜂表現為低毒,可代替其他高毒農藥與地熊蜂一起在設施蔬菜上使用。

在溫室設施果蔬上使用授粉熊蜂時,根據本試驗結果和各藥劑的安全間隔期,提出以下用藥建議:禁止使用吡蟲啉和烯啶蟲胺2種高毒農藥;在使用苦參堿和吡蚜酮2種中毒農藥時,將地熊蜂授粉群搬出溫室3天;在使用啶蟲脒、螺蟲乙脂和氟苯蟲酰胺3種低毒農藥時,將地熊蜂授粉群搬出溫室1天。

本試驗僅研究了室內條件下7種殺蟲劑對地熊蜂的毒力,對于溫室設施內實際使用條件下7種殺蟲劑對地熊蜂的影響還有待進一步觀察和研究。