整合多元課程資源 培養學生法律素養

何昭華

青少年學生是國家和民族的未來,其法律素養關乎法治國家的建設。所謂法律素養,就是學生接受法律教育的過程中逐漸形成的適應個人發展和社會發展需要的尊法、知法、守法、用法、護法的必備品格和能力,包括基本的法律知識、法律意識、法律行為和法律信仰等方面。法律素養是初中生政治學科核心素養的重要組成部分,思想品德學科作為德育課程,是培養青少年學生法律素養的重要渠道,需要我們整合與思想品德課程相關的資源,以達到最優的教學效果。

一、通過整合教材資源培養學生法律素養

亞里士多德說過,“法律能見成效,全靠民眾的服從”,“邦國雖有良法……仍然不能法治”。可見,法治化就是逐步建立法律權威、樹立法律信仰的過程。如果不了解法律知識和法律規范,就不會產生法律信仰。只有將外在的法律訴諸人性,才能使人們尊重、信仰法律,充分發揮法律的功用。基本法律知識的掌握,是培養初中生法律素養的必經階段。初中生應掌握的法律知識分布在七、八、九三個年級《思想品德》的教材里,教師應整合這些散落于各年級和各課例的法律知識,利用好教材這個最基本的課程資源。

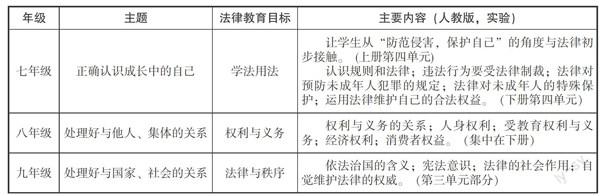

(一)用圖表式,對教材進行邏輯整合

整合,就是把一些相關的要素,經過內部和外部的有機聯系和鏈接,形成一個整體的、具有一定能系統的提煉過程,最終形成有價值、有效率的一個整體。圖表形象而明了,可以讓學生對知識框架進行宏觀掌握。如:初中思想品德課程法律內容的分布整合圖表。

(二)合理調整,對教材進行順序整合

有些內容應該按照教材的編排順序開展教學,因為教材的編寫基本是按照學生的認知規律展開的。如八年級下冊第二單元,按照書本的順序教學容易讓學生理解。

但有些規則屬于并列關系,就可以根據教學的需要,進行順序調整。如七年級上冊第八課的《身邊的誘惑》,第九課《遭遇險情的對策》,這些內容屬于并列關系,就可以不分先后順序地開展教學。

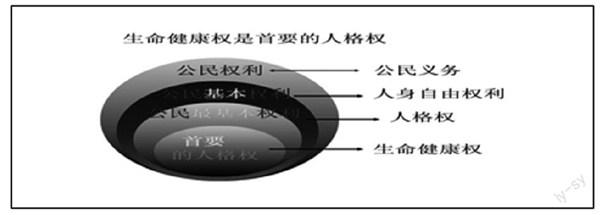

(三)縱橫活化,對教材進行優化整合

如進行初三專題復習的時候,可以把三個年級的法律內容進行整合,優化活化教材,讓學生對整個初中階段所學的法律內容有個整體的把握。

例如:七、八、九年級法律內容的整合(如下表)

二、通過整合社會資源培養學生法律素養

社會課程資源是指圖書館、博物館、現代建設的重大成果,國內外實時發生的重大新聞、社會熱點,相關的思想觀點、歷史沉淀的文化底蘊等。培養初中生的法律素養,從個人本位上講,是以培養其個人的法律行為鑒別能力、履行能力、維護能力為目標;從社會本位上講,是以培養社會發展需要的合格公民為目標。因此,培養初中生法律素養,一方面必須適應個體發展規律,是以促進人的全面發展為目的;另一方面,必須適應社會發展要求,使其自己認同社會主義法治理念,自覺遵循社會主義法治規范,并用社會主義法律指導自己的日常行為。在思想品德課的教學中,要強調從這個維度來認識和組織法律知識的教學,遵循初中生的身心發展規律,采用學生樂于接受、容易接受的方式開展教學,同時要從推進法治國家建設的高度定位其課程價值和目標。因此進行法律教育的時候,必須堅持與社會取向相協調,優化教學實踐環節,除了課堂上結合教材分析典型案例外,還應挖掘豐富多彩的社會資源,使學生受到切實、生動的法治教育,及時糾正學生日常行為的偏差。

(一)利用新聞熱點,形成恰當的教學結合點

可運用的模式:收集—整理—運用。如:《侵害消費者權益行為處罰辦法》已經中華人民共和國國家工商行政管理總局局務會審議通過,現予公布,自2015年3月15日起施行。目的是為了制止經營者對消費者權益的侵害,保護消費者的合法權益,維護社會經濟秩序。(1)這項處罰辦法出臺,是為了保護消費者哪些權利?(列舉三個)。具體依據哪部法律保障這些權利?(2)工商部門依法審議通過該辦法,屬于權利保障體制中的哪一保障?體現法律的什么特征?(3)國家機關依法行使職權時,要堅持什么原則?依法行使職權有什么意義?(該題整合了七年級第七課,八年級第一課、第八課,九年級第六課)

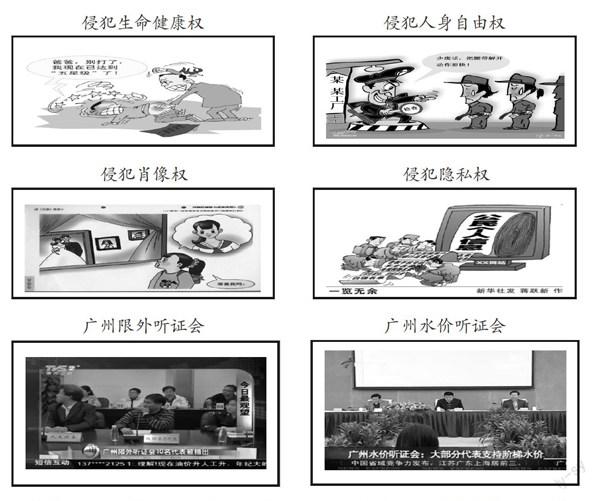

(二)篩選網絡資源,使教學煥發生機

網上資源有視頻素材、動畫、圖片等,是一個巨大的寶藏,對其合理挖掘與整合,將使整個課堂教學煥發生機與活力,利用好網絡資源是從事思想品德教學的一個得力助手。如講授八年級下冊第二單元《我們的人身權利》,可以用圖片等形象地對學生進行講授,吸引學生的興趣,讓學生更好地了解。(見下頁圖)

如講授九年級第六課《依法參與政治生活》,則可以用網上的視頻資源,讓學生真實了解行使政治權利的渠道、方法等。(見下頁“聽證會”圖)

三、通過整合本土資源培養學生法律素養

法律作為青少年自愿、自覺、自為認知和踐行的社會規則體系,培養學生的法律素養,要讓其理解、接納、認可、內化和踐行社會規則體系,使其明白自己的日常行為應當遵守什么規則,什么行為是禁止的,什么行為是社會大力弘揚的。而發動學生搜集本鄉、本土的課程資源,強調從學生最容易接受的家庭、鄰居、社區等生活空間變化入手來整合課程資源,突出生活環境的“由近及遠”,這樣既彌補了教科書和網絡資源的不足,又培養了學生踐行法律的能力和探究問題的法律精神。

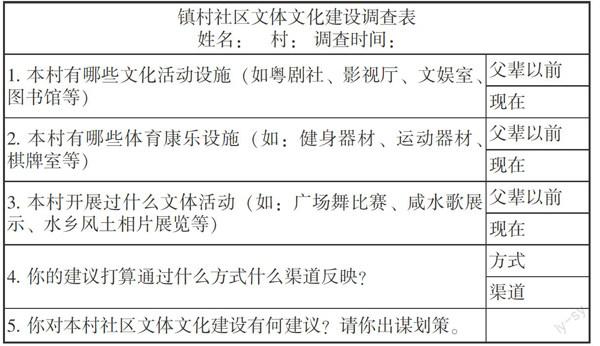

(一)整合本土風俗習慣的課程資源,使教學接地氣

廣州是嶺南文化的中心和發祥地,兩千多年的文明史留下許多說不完道不盡、多姿多彩的民俗風情,它體現在社會生活的方方面面,包括飲食、居住、建筑、商貿、語言、歲時節令、婚姻、祭祖、禮儀、娛樂等。在培養學生法律素養的教學中,如果能結合本土風俗,使學生既能感受到現代法制文明的強勁沖擊和活力,又能領略到傳統嶺南民俗文化的獨特韻味。如講授九年級第六課《依法參與政治生活》時,可以讓學生參加社區文化建設的調查,為社區建設出謀劃策。

(二)開發本土歷史文化資源,使教學具有人文性

無論是談及遵紀守法還是關注公民的權利與義務,法律都不是外在于人的成長和發展的東西,而是本身就構成人的生命和成長的重要組成部分。我們思想品德教學中對學生法律素養的培養可以通過本土歷史文化資源的開發,教學中談及法律的同時可以通過結合本土人文景觀、中華美德故事等多方面去創設德育契機,增強學生道德意識。使學生通過德育的內化,更牢固地樹立起積極健康的尊法、知法、守法、用法、護法的法律素養。通過人文教育提升學生的法律信仰。

如講授八年級下冊第七課《擁有財產的權利》的時候,除了要嚴格遵守法律規定,還要提倡注重情義、互諒互讓的精神,大力傳承中華傳統美德,踐行社會主義道德。如講授九年級第六課《人民當家作主的法治國家》,可以結合廣州的三元里抗英斗爭舊址、黃埔軍校舊址、中山紀念堂等人文景觀介紹,讓學生體會民主法治的來之不易。

總之,培養學生的法律素養教育是一個綜合性的系統教育工程,通過對思想品德課程資源中教材資源、社會資源、本土資源的整合,可以使教學在整體優化的基礎上產生聚集效應、合力效應,從而優化思想品德教學,有效實現對學生法律素養的培養。我們不僅要從思想上,更要從行動上把初中學生法律素養培養作為首要問題去抓,使我們的“祖國的花朵”有一個完善的人格,讓他們成為真正對社會有用的人。

[本文系2015年度南沙區教育科學“十二五”規劃課題《思想品德教學中培養初中生法律素養的實踐研究——以廣州市南沙橫瀝中學為例》的研究成果。課題編號:2015004]

(作者單位:廣州市南沙區橫瀝中學)

責任編輯 鄒韻文