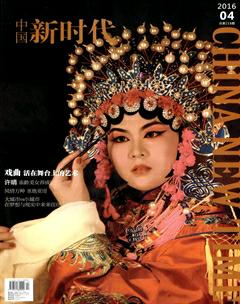

戲曲活在舞臺上的藝術(shù)

李鈺

僅僅是一臺戲,就能講述一個時代,讓戲外人領(lǐng)略到中國博大精深的藝術(shù)文化,了解生活百態(tài),更能與戲中人實現(xiàn)情感共鳴,可謂“戲里戲外都是人生”。

在全球舞臺上,古希臘悲喜劇、印度梵劇和中國戲曲并稱為世界三大古老戲劇文化。前二者已淹沒在歷史長河之中,不復(fù)流傳,唯有中國戲曲至今仍活躍著。

它從原始文化的遠古走來,歷經(jīng)數(shù)千年的孕育,集文學(xué) 、音樂、美術(shù)、舞蹈、雜技于一身,熔唱、做、念、打于一爐,在有限的舞臺空間中,生旦凈末丑,你方唱罷他登場,真真假假,虛虛實實:或有權(quán)有勢、或平民百姓,或平步青云、或命運多舛,或美滿幸福、或悲歡離合……

僅僅是一臺戲,就能講述一個時代,讓戲外人領(lǐng)略到中國博大精深的藝術(shù)文化,了解生活百態(tài),更能與戲中人實現(xiàn)情感共鳴,可謂“戲里戲外都是人生”。

千年孕育終成戲

早在遠古時代,氏族部落舉辦的敬神、娛神等宗教儀式,就包含許多原始形態(tài)的戲劇化表演活動。傳說每一個氏族公社都有自己的部族樂舞,伏羲氏時為《扶來》,神農(nóng)氏時為《扶持》,黃帝時為《咸池》,堯時為《大章》,舜時為《大韶》,均與氏族來源的神話傳說及部族的興旺史有關(guān)。

與古希臘戲劇直接誕育于祭祀活動不同,混雜于宗教儀式里的中華原始戲劇與成熟戲劇之間形成了斷裂,但是它也施加影響于世俗、平易而較為簡單的戲曲樣式——優(yōu)戲作為過渡。優(yōu)戲出自夏代,它以戲弄調(diào)笑為主要內(nèi)容,已經(jīng)具有極大的審美吸引力。在周代,編鐘、編、編磬等成套樂器開始出現(xiàn),宮廷舞蹈得到很大發(fā)展。在漢代,以百戲(又稱角抵戲)為代表的民間俗舞大量興起,內(nèi)容涉及魔術(shù)、雜技、體育、競技、游戲、歌舞、扮飾、戲劇。到了隋唐,參軍戲盛行朝野,表演人數(shù)從夏代的一人增加到兩人或兩人以上,周邊少數(shù)民族和國外的音樂舞蹈開始大量傳入并影響中原。

發(fā)展到唐代,表演藝術(shù)出現(xiàn)了蓬勃生機,唐宮廷設(shè)立了十部樂,網(wǎng)羅了前代所有的南北樂舞戲劇,最大限度地吸收了西域國家和民族的表演成分,尤其是唐玄宗設(shè)立了教坊和梨園,把以往歸于太常寺所屬的倡優(yōu)雜戲從宮廷雅樂里區(qū)分出來,歌舞戲變得極其興盛,出現(xiàn)了講述生活小故事的歌舞《踏搖娘》,其表演形態(tài)幾乎接近后世的歌舞小戲,不過仍然形態(tài)不夠完善,容納的人生故事不夠完整,音樂結(jié)構(gòu)尚未發(fā)展到程式化階段,表演的行當(dāng)也剛剛開始,但卻為中國戲曲的正式形成鋪墊了決定性的一步。

有史料記載,歷史上最先使用“戲曲”一詞的是宋末元初的學(xué)者、詩人、評論家劉塤(1240-1319),他在《詞人吳用章傳》中提出“永嘉戲曲”,即后人所說的“南戲”、“戲文”、“永嘉雜劇”。

南戲出現(xiàn)于12世紀(jì)30年代兩宋之交時期的浙江溫州一帶,那時的溫州是南方一個重要的商埠與口岸,市民階層壯大,環(huán)境又寧靜,文化也比較發(fā)達。和那些北方大都市相比,它沒有與封建朝廷中樞系統(tǒng)相毗鄰的敏感集中,熱烈繁華,但也沒有受到封建朝廷中樞系統(tǒng)那么多的牽制和制約,享有更多的散漫自由、放達流逸的社會氣息,于是,南戲作為一種藝術(shù)形態(tài)橫空出世了。

南戲標(biāo)志著中國戲曲的正式誕生。它綜合運用歌唱、對白、舞蹈等形式,來表現(xiàn)完整的故事情節(jié)和比較復(fù)雜的場景。最早的南戲有《趙貞女》和《王魁》兩個劇目,可惜劇本已失傳,據(jù)說它們都是描寫書生高中以后,結(jié)親權(quán)貴,棄親背婦的故事。

后來,在金院本基礎(chǔ)上發(fā)展而來的元代雜劇具有劃時代的意義,象征著中國戲曲文化進入成熟階段。它將套數(shù)(唱)、賓白(白)、舞蹈動作(科)結(jié)合在一起,不僅戲曲故事更加完整,還在表演上實行行當(dāng)制,創(chuàng)造了中國戲曲史上的一個高峰。

由于元代廢除科舉制度80年,使得文人社會地位低下,有“七匠八娼九儒十丐”之說,這就促使當(dāng)時的文人有相當(dāng)一部分投身于瓦合行院,同民間藝人、歌妓在一起,進行雜劇的創(chuàng)作,劇本創(chuàng)作也空前繁榮。據(jù)元代人鐘嗣成的《錄鬼簿》和《錄鬼簿續(xù)編》載,元代有姓名可查的雜劇作家就有200多人,如著名的雜劇作家有關(guān)漢卿、康進之、高文秀、王實甫、馬致遠等等,使得雜劇杰作如林,進一步促進了雜劇藝術(shù)的繁榮與興盛。

同時,元代的演藝人群也很寵大。據(jù)《馬可·波羅行記》載,元代的大都就有2萬多女藝人,這些女藝人與當(dāng)時投身雜劇創(chuàng)作的文人共同推動了元雜劇的成長。

明清傳奇是中國戲曲史上繼元雜劇后的又一個高峰時期。“傳奇”一詞,自明代以后,則多指明清兩代以演唱南曲為主的長篇戲曲作品,寓意著具有奇異性和新穎性的特色。

明代中葉,傳奇作家和劇本大量涌現(xiàn),其中成就最大的是湯顯祖。他一生寫了許多傳奇劇本,《牡丹亭》是他的代表作。明后期的舞臺,則開始流行以演折子戲為主的風(fēng)尚。所謂折子戲,是指從有頭有尾的全本傳奇劇目中摘選出來的出目。它只是全劇中相對獨立的一些片斷,但是在這些片斷里,場面精彩,唱做俱佳。折子戲的脫穎而出,是戲劇表演藝術(shù)強勁發(fā)展的結(jié)果,又是時間與舞臺淘洗的必然。觀眾在熟悉劇情之后,便可盡情地欣賞折子戲的表演技藝了。如,《牡丹亭》中的“游園”、“驚夢”,《拜月亭記》中的“踏傘”、“拜月”,《玉簪記》中的“琴挑”、“追舟”等都是非常經(jīng)典的折子戲。

由于這一時期的演戲活動興盛并且流行廣泛,形成了許多不同特色的聲腔劇種,戲曲聲腔間爭奇斗艷,如海鹽腔、弋陽腔、昆山腔、余姚腔和青陽腔等。

在近現(xiàn)代時期,中國戲曲與時代文化相結(jié)合,做出了一些改良,但無論其內(nèi)涵還是外在形式,依舊凝聚著中國傳統(tǒng)文化的美學(xué)思想精髓,這使它在世界文化大舞臺上閃耀著獨特的藝術(shù)光輝。

一城一戲一記憶

作為世界上一種獨特的戲劇藝術(shù),中國戲曲值得外界稱道的除了其悠久的歷史和豐富的文化底蘊外,還有其豐富多彩的劇種——300多種地方戲遍及全國各地,可稱得上世界之最。

由于地方戲保存著地方語言和世俗風(fēng)情,因此它也被視作一個區(qū)域、一座城市的文化記憶。

不同于京劇的全國流行,地方戲僅流行于一定地區(qū),在300多種地方戲中,評劇、粵劇、越劇、豫劇、黃梅戲、秦腔、川劇等都是典型的地方戲。

放眼戲曲在中國的發(fā)展,它如一枚磁石,凝聚著整個民族的魂魄;而地方戲則像陳年醇香的佳釀,滋養(yǎng)著一方兒女的靈魂思想,一直在孕育著、演變著。不管是城市還是鄉(xiāng)村,不管是戲臺還是茶館,不管是民間節(jié)日慶典、拜神請愿,還是婚喪嫁娶,街邊、舞臺鑼鼓喧喧、終日不絕的演出,都打上了當(dāng)?shù)孛袼孜幕畹睦佑 ?/p>

作家陳忠實曾在《我的秦腔記憶》一文中講述了他和秦腔的故事。

“原上原下固定建筑的戲樓和臨時搭建的戲臺,只演秦腔,沒有秦腔之外的任何一個劇種能登臺亮彩,看戲就是看秦腔,戲只有一種秦腔,自然也就不需要累贅地標(biāo)明劇種了。這種地域性的集體無意識就留給我一個空白,在不知曉秦腔劇種的時候,已經(jīng)接受秦腔獨有的旋律的熏陶了,而且注定終生都難能取代的頑固心理。”

“……我后來才意識到,大約就從那一回的那一刻起,秦腔旋律在我并不特殊敏感的樂感神經(jīng)里,鑄成終生難以改易更難替代的戲曲欣賞傾向。 ”

“大約在我寫作《白鹿原》的4年間,寫得累了需要歇緩一會兒,我便端著茶杯坐到小院里,打開錄音機聽一段兩段(秦腔),從頭到腳、從外到內(nèi)都是一種無以言說的舒悅。”

這就是一方水土一方人、一方水土一方戲的最自然寫實。

秦腔是中國最古老的戲曲之一,起于西周,源于西府,成熟于秦。因周代以來,關(guān)中地區(qū)就被稱為“秦”,秦腔由此而得名,以關(guān)中方言語音為基礎(chǔ)。清人李調(diào)元《雨村劇話》云:“俗傳錢氏綴百裘外集,有秦腔。始于陜西,以梆為板,月琴應(yīng)之,亦有緊慢,俗呼梆子腔,蜀謂之亂彈。”

上世紀(jì)90年代,秦腔是三秦大地不可或缺的精神食糧,當(dāng)?shù)厝藗€個都會唱幾句,村村都有“自樂班”,逢年過節(jié),便是村民過戲癮的最好時光。

在秦人眼中,秦腔是大戲,板胡響處,鑼鼓起時,高亢的唱腔響遏行云,那種氣勢豪情,與軟語呢喃的劇種絕對是兩重天。因此,陳忠實才發(fā)出如此慨嘆:“秦人創(chuàng)造了自己的腔兒。這腔兒無疑最適合秦人的襟懷展示。黃土在,秦人在,這腔兒便不會息聲。”

當(dāng)然,不止秦腔,所有的地方戲傳遞的不僅是藝術(shù),更是一份鄉(xiāng)音,只因為它是家鄉(xiāng)戲。

世紀(jì)文學(xué)泰斗巴金曾在給成都市川劇院的一封信中寫道:“我只是一個普通的觀眾。我從小就愛看戲。我生在成都,到19歲才離開四川,不消說,看川戲的機會很多。在四川的時候,我并不覺得自己對川戲有特殊愛好。可是1936年,我在上海重看川戲就有一種舊友重逢的感情。1940年年底,我第一次回到四川后,由重慶坐船到江安去看朋友(曹禺),船在瀘縣停了大半天,我上岸去隨便走走,忽然聽到有人在唱《情探》,我居然站在一家商店門前聽完了半張唱片,我覺得多么親切,多么高興。喜歡聽鄉(xiāng)音,這是人之常情。我對川劇的偏愛,也是可以理解的。”

對于從小聽著家鄉(xiāng)戲長大的人們來講,戲中人物的英雄壯舉是他們?nèi)松木裰笜?biāo),指引著他們在那個極度匱乏的物質(zhì)生活和極其單調(diào)的精神生活中過得充實且有滋有味,因此個個都是家鄉(xiāng)戲的忠實觀眾。即使,身在異鄉(xiāng),只要聽到家鄉(xiāng)戲的唱腔,就足以解鄉(xiāng)愁。

繁華美景何時再

公元1616年在戲劇文化史上有特殊的意義,歐洲文藝復(fù)興時期偉大劇作家莎士比亞在英國小鎮(zhèn)斯特拉特福逝世,同年,在遙遠的東方(明萬歷四十四年),明代戲曲家湯顯祖在江西臨川辭世。東西方兩位文化巨星先后隕落,相距不過百日。

莎士比亞曾在《羅密歐與朱麗葉》中惋惜:“我只怕盛宴易散,良會難逢。”無獨有偶,被譽為“東方莎士比亞”的湯顯祖,也在其作品中有相近的描寫,他在《牡丹亭》中感嘆:“良辰美景奈何天,賞心樂事誰家院。”

《牡丹亭》幾乎是昆曲的代名詞,它是中國戲曲史上的巔峰之作,縱使400年時光流逝,它依舊被反復(fù)傳唱,堪稱中國戲曲的不朽傳奇:

在空靈的舞臺上,一生一旦演繹著400年前“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。生而不可與死,死而不可復(fù)生者,皆非情之至也”的愛情故事。優(yōu)美的唱詞,曼妙的身段,讓置身于21世紀(jì)劇場中的觀眾,聽著數(shù)百年前流行的“聲腔”,“穿越”到了那個時代。

殊不知,《牡丹亭》的長青,是昆曲在近百年來自我搶救與革新的結(jié)果。

就像京劇《鎖麟囊》的唱詞“回首繁華如夢渺,殘生一線付驚濤”說的那般,中國傳統(tǒng)戲曲藝術(shù)在經(jīng)歷了明清時期的繁華后,在時代的變遷中,隨著社會娛樂方式的的增多和現(xiàn)代年輕人審美需求的變化,它也難逃萎縮的處境,觀眾越來越少,演出越來越少,如此惡性循壞,曾經(jīng)無比時尚、輝煌的地方戲不再榮光。

由于中國古代戲曲歷來就是一種“藝隨人走,人在藝在,人亡藝亡”、全靠活體傳承來延續(xù)和發(fā)展的藝術(shù)形式。因此,很多古老的劇種淪為了中國戲曲的“活化石”。

可喜的是,越來越多的機構(gòu)意識到了優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承和保護的重要性。在聯(lián)合國公布的世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄中,中國戲曲已經(jīng)有昆曲、京劇、藏戲、粵劇、木偶、皮影6項被納入其中。國務(wù)院公布的國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄中,傳統(tǒng)戲劇有214個劇種入選。

文化人和戲曲人也紛紛行動起來,想方設(shè)法搶救那些瀕危的戲曲劇種。

2004年,由著名作家白先勇主持打造的青春版昆曲《牡丹亭》開始巡演,給這門古老的藝術(shù)以青春的喜悅和生命,吸引了一大批大學(xué)生粉絲,口碑與票房雙贏,國人也由此開始了一場昆曲的“文化復(fù)興”運動。

2012年,黃梅戲代表人物之一吳瓊打造了黃梅音樂劇《貴婦還鄉(xiāng)》,原汁原味的黃梅小調(diào)推動劇情發(fā)展,群戲部分還加入了踢踏舞的流行音樂。這種跨界讓老戲開出了新花,吹響了黃梅戲等傳統(tǒng)戲曲時代戰(zhàn)役的號角。

就連我國古老的民間劇種,也是歷史上最為有名、劇目最多、保存最為完整、內(nèi)涵最豐富、規(guī)模最為宏大的佛教戲曲目連戲,也開啟了自我搶救的征途。

目連戲被譽為中國戲曲的“戲祖”,它用戲曲的方式描述神、鬼、人在天堂、地獄、人世的游走情況,宣揚佛教的同時,融合了道家、儒家思想。但自新中國成立以來,由于諸多原因,《目連傳》及《目連救母》停演了近60年,已經(jīng)面臨斷代絕跡的局面。令人欣慰的是,近期目連戲已經(jīng)在湖南省祁劇院等地實現(xiàn)了活體傳承。

如此,所有的努力皆為了一個目標(biāo):作為中國文化的瑰寶,戲曲不應(yīng)該僅僅活在博物館中,而是要活在舞臺上。