楊式太極拳八十五式傳統套路編排特征解析

文/萬玉綱

楊式太極拳八十五式傳統套路編排特征解析

文/萬玉綱

筆者通過深入研究體悟楊式太極拳八十五式傳統套路拳譜,認為將其分成八段更能體現該套路的編排特征,即把每一段落的分段點置于單一招式連續移動步伐的最后一動上,如前進步的摟膝拗步勢和野馬分鬃勢,后退步的倒攆猴勢以及橫行步的云手勢。為了輔助習練者記憶,前曾編寫行功歌訣以提示演練過程中前后招式的連接順序及方位變化。

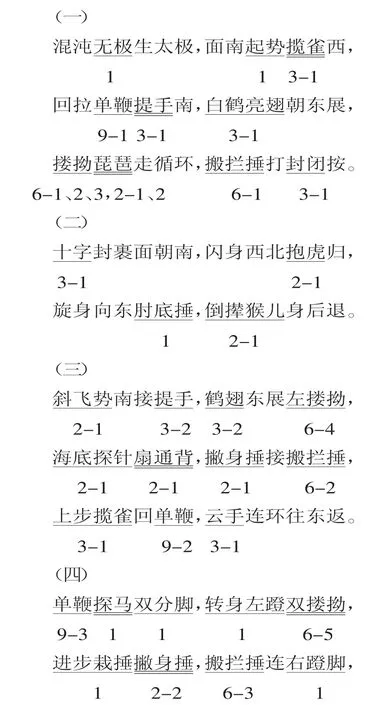

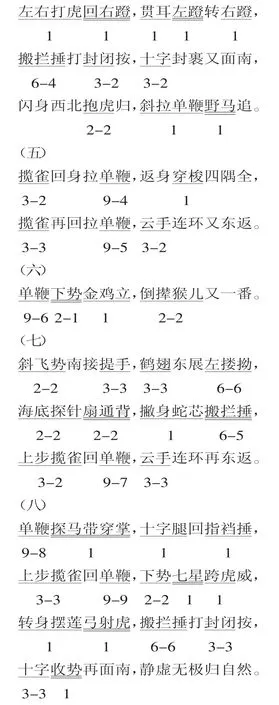

歌訣云:

人們對楊式太極拳八十五式傳統套路在認識上有某種誤區,認為其繁雜冗長,難以記憶,其實不然。通過比照上述八段行功歌訣,對該套路的招式組成特征、招式之間的連接特征、各個段落的特征以及整體結構特征逐一進行解析,就會發現該套路無論從拳理上還是從舞臺表演的藝術審美角度上看均可謂盡善盡美,有很強的規律性可循,體現了傳統楊式太極拳的博大精深。

一、八十五式套路招式的組成特征

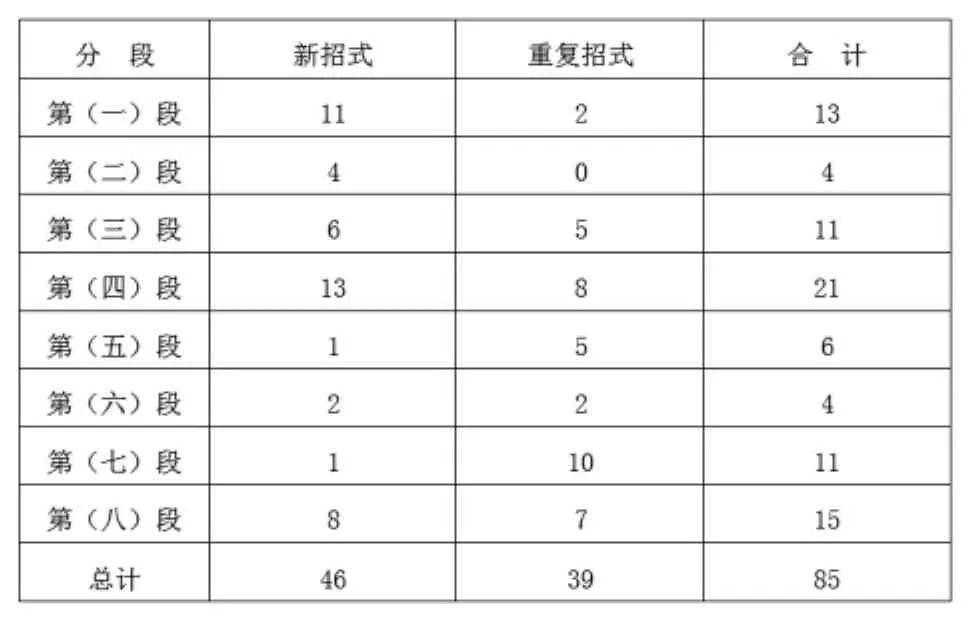

歌訣中,招式的下劃線下的數字標記表示該招式在整個套路中出現的次數。如起勢招式的底線下標記為1,說明在整個套路中該動作只出現過1次。而白鶴亮翅招式在整個套路中共出現了3次,在第(一)段中出現了1次,標記為3-1,在第(三)和第(七)段中各出現了1次,分別標記為3-2和3-3。而手揮琵芭招式在整個套路中共出現了2次,卻都出現在第(一)段,因此標記為2-1、2。經統計,八十五式套路中有新招式46個,重復招式39個,總計85式,分布在八個段落中,如下表所示:

?

從表中統計可以看出,新招式和重復招式有機地分布在每個段落中,習練者在學習過程中可循序漸進,在學習新招式的同時也溫習了舊招式。

二、八十五式套路招式重復以及連接特征

套路中重復招式較多,重復次數2至9次不等。如單鞭9次,摟膝拗步6次,搬攔捶6次,攬雀尾3次,上步攬雀尾3次,白鶴亮翅3次,云手3次,如封似閉3次,十字手3次,提手上勢3次,倒攆猴2次,抱虎歸山2次,斜飛勢2次,海底針2次,扇通背2次,撇身捶2次,下勢2次。

招式之間的連接有較強的規律性可循,譬如攬雀尾和上步攬雀尾有區別,攬雀尾也稱跨步攬雀尾,比上步攬雀尾多出一個左式。攬雀尾或上步攬雀尾后式必定接單鞭用以轉換方向,故歌訣云“回拉單鞭”。此外,還有3次出現單鞭——云手——單鞭的組合。又譬如搬攔捶有6個,但實際是3個搬攔捶、3個卸步搬攔捶,3個搬攔捶的后式接3個如封似閉,3個卸步搬攔捶的前式是2個撇身捶和1個白蛇吐芯。再譬如3個提手上勢后式接3個白鶴亮翅,再后式接3個左摟膝拗步,2個海底針后式接2個扇通背,這些編排都體現了應敵時連環出招的攻防含義。

三、八十五式套路段落特征

八個段落有其共性特征,如果細心體悟,會發現都呈現“鐘擺”狀,即“擺錘”部分的招式指向四正四隅方向且種類較多,而“擺桿”部分的招式指向或東或西且種類單一,不外乎前進步(如摟膝拗步勢、野馬分鬃勢),后退步(如倒攆猴勢)和橫行步(如云手勢)。而“擺桿端部”正是每一段的分段點。

每個段落又有其個性特征,如第(四)段就集中表現了腳(分腳、蹬腳)和拳(撇身捶、栽捶、搬攔捶、打虎式及雙峰貫耳)的各種招式。第(五)段則主要體現了玉女穿梭勢的四隅方向的提滾托架,拗步擊掌的主攻意識和四正方向的封纏拿裹的主防意識,表達了意領身隨、步隨身換、連綿不斷的氣勢。第(八)段的轉身擺蓮勢則惟妙惟肖地表現了風掠荷塘時荷蓮隨風搖曳的意境。

四、八十五式套路整體結構特征

整體觀察八十五式套路的結構,會發現其很有規律性。習拳者面南起勢,從西打到東,回轉身又從東打到西,如此周而復始共計6個來回,也可稱6“趟”。(一)、(三)、(五)、(七)段以前進步(摟膝拗步勢)和橫行步(云手勢)朝東進行移動。(二)、(四)、(六)段則以前進步(野馬分鬃勢)和后退步(倒攆猴勢)朝西進行移動。而第(三)段的招式布局幾乎和第(七)段完全相同,唯一差別就是撇身捶換為白蛇吐芯,拳變掌而已。

從舞臺審美角度觀察,習練者按照九宮八卦方位演練,整個行拳路徑大致在一個二十平米的范圍內,給觀眾一個錯落有致、疏密有度的立體感觀,加之各個段落的個性特征精彩紛呈,充分展現了太極拳的舞臺藝術美。

綜上所述,通過對楊式太極拳八十五式傳統套路的系統分析,我們似乎感悟到當年楊澄甫宗師在編排、定型該套路拳架時的匠心獨具,這可能就是它經久不衰、傳承不斷的魅力所在。

(編輯/張震)