馬王堆一號(hào)漢墓四重棺與死后仙化程序考

姜 生

?

馬王堆一號(hào)漢墓四重棺與死后仙化程序考

姜生

摘要:馬王堆一號(hào)漢墓所出轪侯夫人的四重棺,應(yīng)按由內(nèi)向外的順序理解,最外層黑漆素棺乃表示“包天裹地”、“玄之又玄”的“道”。整個(gè)套棺從內(nèi)向外依次表達(dá)了漢初“道者”堅(jiān)信的從死后為鬼到尸解變仙到升天成神到混溟合道的完整程序,四重棺分別代表:冥界、昆侖、九天、大道。T形帛畫(huà)和四重套棺是“象征”和“現(xiàn)實(shí)”的混合物,實(shí)物與圖像配合,仙化程序被現(xiàn)實(shí)化,墓主人亦于死后世界借之成為得道升天的“真人”。四重棺與內(nèi)棺上T形帛畫(huà)一起表達(dá)著死后轉(zhuǎn)變成仙“與道為一”的整個(gè)過(guò)程。

關(guān)鍵詞:馬王堆一號(hào)漢墓四重棺;漢代墓葬;漢代神話(huà);鬼神觀

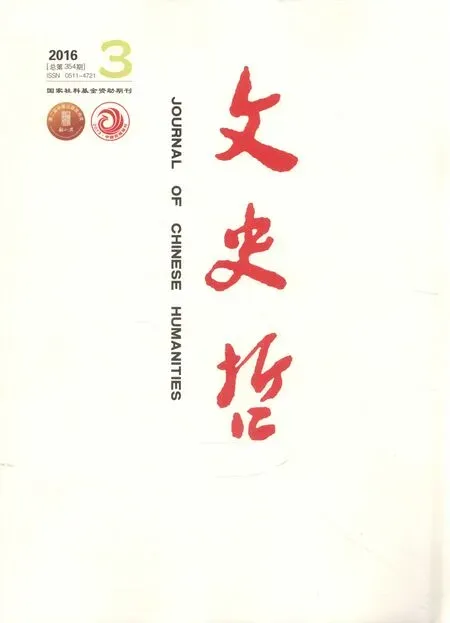

圖1 長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓葬具縱剖面圖②

②采自湖南省博物館、中國(guó)科學(xué)院考古研究所編:《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》上集,第6頁(yè)。

然而學(xué)界對(duì)套棺的研究,較成熟的觀點(diǎn)僅集中于對(duì)朱地彩繪棺的認(rèn)識(shí);至于其他三重,及各重之間是否存在邏輯關(guān)聯(lián)及其思想依據(jù)等,認(rèn)知現(xiàn)狀混亂,部分合理的認(rèn)知“點(diǎn)”被淹沒(méi)在謬誤纏結(jié)的泡沫中。

孫作云曾對(duì)該套棺的中間兩層棺表面圖像進(jìn)行基本解釋?zhuān)醇案鞴字笳餍寓蹖O作云:《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓漆棺畫(huà)考釋》,《考古》1973年第4期。。曾布川寬著《向昆侖山的升仙》論及L2,認(rèn)為T(mén)形帛畫(huà)頂部的人身蛇尾人物是女?huà)z,至于墓主人升仙到昆侖后是否更可升天則無(wú)法判斷*[日]曾布川寬:《昆侖山への升仙:古代中國(guó)人が描いた死后の世界》,東京:中央公論社,1981年,第125頁(yè)。。巫鴻認(rèn)為,轪侯夫人四重棺的最外層黑漆素棺(圖2),“黑色的象征意味很明顯,在漢代,黑色與北方、陰、長(zhǎng)夜、水和地下相關(guān),而這一切概念又都與死亡聯(lián)系在一起。……莊重的黑色意味著把死者與生者永遠(yuǎn)分開(kāi)的死亡,也意味著這個(gè)黑色外棺之內(nèi)的第二、三重外棺表面的華麗圖案,并非為了在送葬儀式中被人觀賞,而僅僅是為死者設(shè)計(jì)制作的”;其余三重彩棺,“第一重即最外一重(引者按:實(shí)指L3)把她與生者分離開(kāi)來(lái),第二重(引者按:實(shí)指L2)代表了她正在進(jìn)入受到神靈保護(hù)的地府,第三重(引者按:實(shí)指L1)一變而為不死之仙境。這些套棺的獨(dú)特設(shè)計(jì)不見(jiàn)于古代典籍記載,大概反映了漢代早期喪葬藝術(shù)中出現(xiàn)的新因素”*巫鴻:《禮儀中的美術(shù)·馬王堆的再思》,北京:生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店,2005年,第111,115頁(yè)。。

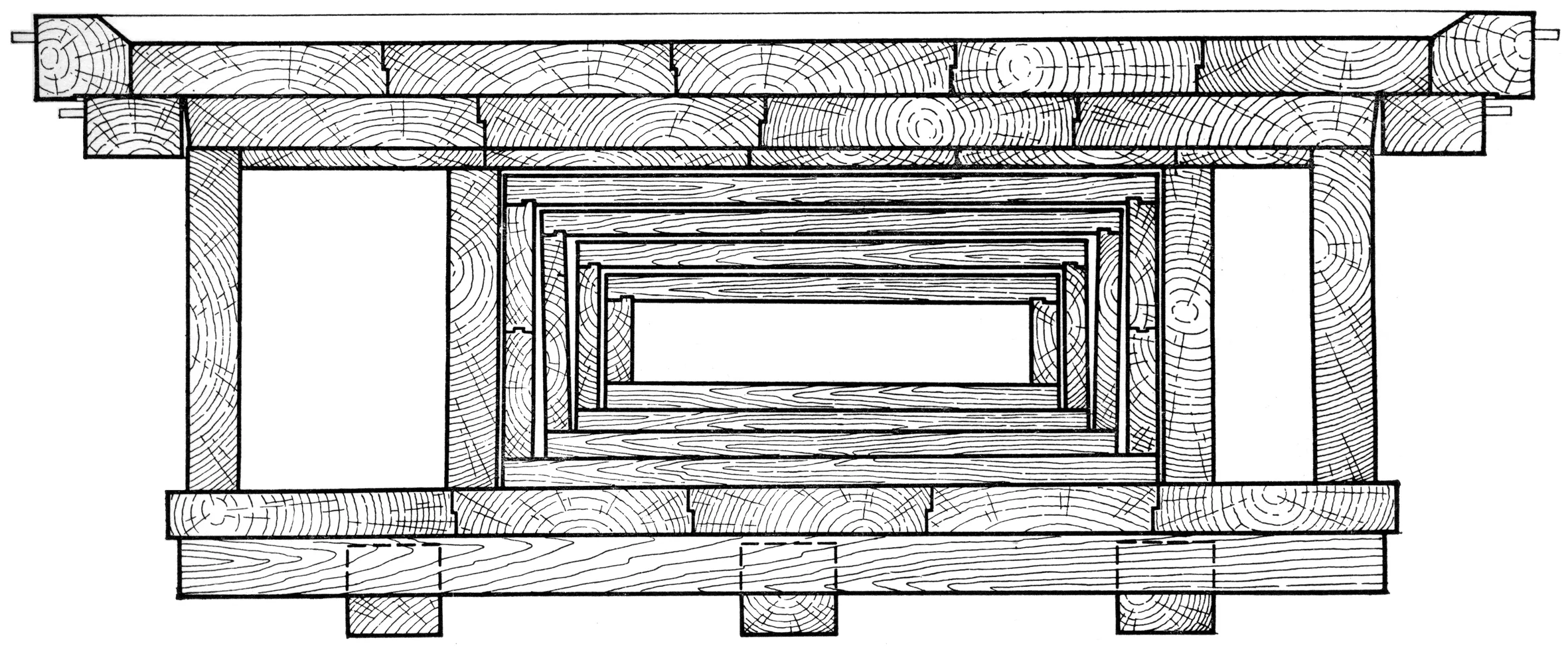

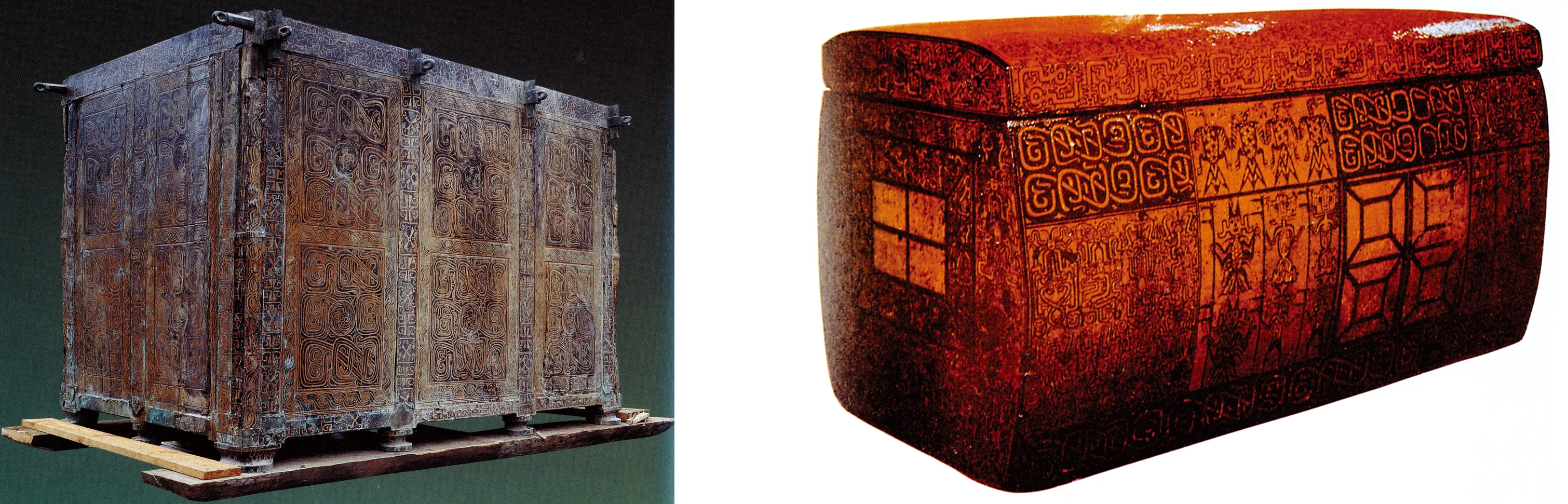

圖2 右起:馬王堆一號(hào)漢墓的錦飾內(nèi)棺(L1)、

諸如此類(lèi)的討論,對(duì)于探究重重棺槨的象征意義,不無(wú)啟發(fā)性。然而遺憾的是,最外層的黑漆素棺(L4)在許多研究中被忽略了;直接原因在于,黑漆素棺完全沒(méi)有紋飾,不引人注意。雖然認(rèn)識(shí)到三重彩棺象征三重空間,然而究竟套棺各層代表什么空間,各層之間的邏輯關(guān)系及其含義如何,仍待合理的理解和解答。

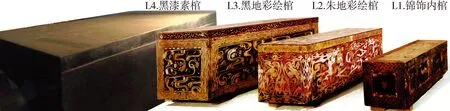

按《禮記·檀弓上》:“天子之棺四重。”依此觀之似有僭越。然如俞偉超所論,轪侯(列侯)夫人的四重套棺乃承舊制;事實(shí)上,諸侯僭用天子之制,早在兩周之際已經(jīng)發(fā)生,所以西漢諸侯王用過(guò)去的天子之制,列侯用戰(zhàn)國(guó)時(shí)代列國(guó)的封君貴族或列卿之制是很自然的*俞偉超:《馬王堆一號(hào)漢墓棺槨的推定》,《先秦兩漢考古論集》,北京:文物出版社,1985年,第130頁(yè)。。關(guān)鍵在于,此四重之棺并非僅僅用來(lái)表示其身份之重,而是以每重棺代表不同的時(shí)空,其所指向的焦點(diǎn)乃是死者;四重棺及其表飾畫(huà)像之施用,儼如重重暗道,其復(fù)雜架構(gòu)里面隱含著嚴(yán)密的內(nèi)在邏輯和思想。與此緊密相關(guān)的是,鋪在錦飾內(nèi)棺蓋上(方向?yàn)樯夏舷卤?的T型帛畫(huà)的信仰邏輯問(wèn)題。研究表明,帛畫(huà)由下而上逐一對(duì)應(yīng)墓主死后往蓬萊仙島“服神藥”、“登昆侖”、“上九天”的“尸解”登仙成神過(guò)程(圖3)*姜生:《馬王堆帛畫(huà)與漢初“道者”的信仰》,《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》2014年第12期。。事實(shí)上,四重棺同樣表達(dá)著墓主在死后經(jīng)歷的遷移變化,但需特別注意的是,這個(gè)過(guò)程乃由內(nèi)而外(L1→L4)逐層呈現(xiàn);每一層棺的顏色和圖像,代表了一種空間性質(zhì)和該道程序?qū)τ谒篮筮^(guò)程的意義。具體來(lái)說(shuō),由內(nèi)而外的三重彩繪套棺(L1→L3)之所表達(dá),與T形帛畫(huà)所呈現(xiàn)的冥界蓬萊、昆侖、九天三種空間及相應(yīng)的死后三歷程完全吻合。而最受忽視的最外層黑漆素棺(L4),則以其黑色代表“包天裹地”、“玄之又玄”的“道”。T形帛畫(huà)和四重套棺,可以說(shuō)是漢初黃老道信仰及其生命與宇宙思想的絢爛藝術(shù)呈現(xiàn)。

以下將按由內(nèi)向外的原本時(shí)空遷移順序,逐層解釋四重棺各自的時(shí)空象征,以及整個(gè)套棺對(duì)死后尸解成仙過(guò)程的完美表達(dá)。

一、L1錦飾內(nèi)棺代表九泉冥界,歸土為鬼

裝載著轪侯夫人尸體的是最里層的錦飾貼羽內(nèi)棺(L1,圖2.1,《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》識(shí)之為第四層*湖南省博物館、中國(guó)科學(xué)院考古研究所編:《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》上集,第13頁(yè)。)。該層棺木外髹黑漆,髹漆之外貼一層錦飾,錦上圖案為各種菱形紋,別無(wú)它圖;錦上復(fù)貼鳥(niǎo)羽。內(nèi)棺表飾如此簡(jiǎn)單,是否尚有含義或象征可尋?

在漢墓畫(huà)像系統(tǒng)中,菱形紋多見(jiàn),蘊(yùn)義獨(dú)特。菱形紋或單獨(dú)刻畫(huà),或與五銖錢(qián)等紋飾組合,形成具有特定寓意的圖像格套。事實(shí)上,在這些單獨(dú)的或組合的圖像中,菱形紋作為方形的大地——“天圓而地方”*《大戴禮記·曾子天圓篇》:“天之所生上首,地之所生下首,上首之謂圓,下首之謂方。如誠(chéng)天圓而地方,則是四角之不掩也。且來(lái)!吾語(yǔ)汝。參嘗聞之夫子曰:天道曰圓,地道曰方;方曰幽,圓曰明。”——思想的一種表達(dá),實(shí)際上代表著陰性的石頭(“地之骨”),暗示著死者暫居的“九泉之下”(五銖錢(qián)紋則寓意“泉”——九泉——“地之血”)*姜生:《界定者:漢墓畫(huà)像邊飾研究》,《東岳論叢》2015年第11期。。人死為鬼是起于遠(yuǎn)古、世代傳承的一種觀念,睡虎地秦簡(jiǎn)《日書(shū)》甚至記有20余種鬼*王子今:《睡虎地秦簡(jiǎn)〈日書(shū)〉甲種疏證》,武漢:湖北教育出版社,2002年。。《禮記·祭義》:

氣也者,神之盛也;魄也者,鬼之盛也;合鬼與神,教之至也。眾生必死,死必歸土,此之謂鬼。故《說(shuō)文解字·鬼部》釋云:“人所歸為鬼。從人,象鬼頭。”

因此,按四重套棺的思想邏輯,直接裝殮死者尸體的最里層錦飾內(nèi)棺,乃象征人死后所歸“九泉之下”的冥界,所謂入土為鬼,代表死后過(guò)程的第一步。

圖3 馬王堆一號(hào)墓T形帛畫(huà)尸解成仙過(guò)程示意圖*采自姜生:《馬王堆帛畫(huà)與漢初“道者”的信仰》,《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》2014年第12期。

二、L2朱地彩繪棺代表昆侖,“登之不死”而仙

向外一層為朱地彩繪棺(L2,圖2.2),色彩鮮艷,圖案豐富;《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》識(shí)之為第三層,并據(jù)《山海經(jīng)》和《淮南子》的有關(guān)敘述,指出此層棺“頭擋和左側(cè)面上所繪高山,應(yīng)該不是一般的山,而是所謂仙山。……可能是昆侖的象征”*湖南省博物館、中國(guó)科學(xué)院考古研究所編:《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》上集,第26頁(yè)。`。巫鴻亦認(rèn)為,此棺“通體為明亮的紅色,象征著太陽(yáng)、南方、日光、生命和永恒。三峰競(jìng)起的仙山昆侖處于神龍、神鹿、天馬和羽人之間,成為此棺的中央意象”*巫鴻:《黃泉下的美術(shù):宏觀中國(guó)古代墓葬》,北京:生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店,2010年,第227頁(yè)。,并且:

其“中央部分”由第四重內(nèi)棺和放置在棺上的帛畫(huà)組成,保存著墓主的尸體與形象;第二重棺的裝飾主題是陰間世界和護(hù)衛(wèi)死者的神靈;……最重要的是,升仙在這時(shí)期被看作死后世界的一個(gè)組成部分。在第三重棺上,我們可以看到有三個(gè)尖峰的昆侖上和兩側(cè)的吉祥動(dòng)物,這些圖像將此棺轉(zhuǎn)化為一個(gè)超凡脫俗的天堂。*巫鴻:《超越“大限”——蒼山石刻與墓葬敘事畫(huà)像》,鄭巖譯,《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)》(美術(shù)與設(shè)計(jì)版)2005年第1期。

何以代表昆侖?學(xué)界尚未給出應(yīng)有的論證,仍停留在推測(cè)的層面。

與此密切相關(guān),中國(guó)古代以朱色代表西南之天。《呂氏春秋·有始》謂天有九野,其中“西南曰朱天”,《淮南子·天文》亦云“西南方曰朱天”。

正如上文所見(jiàn),L2同時(shí)代表著昆侖。而L2棺表畫(huà)飾為昆侖神山,自有其方位暗示。《山海經(jīng)·海內(nèi)西經(jīng)》:“海內(nèi)昆侖之虛,在西北,帝之下都。”可見(jiàn)昆侖在古中國(guó)的西北方。這些方位概念,均是以古老的中央帝國(guó)——中原的“中國(guó)”為坐標(biāo)基點(diǎn)的描述。

西王母一方面被描述為西方之神(漢墓畫(huà)像石上,西王母皆出現(xiàn)在西面),一方面又被描述為昆侖之主(漢墓畫(huà)像石、壁畫(huà)、器物彩繪中的西王母總是坐在上寬下狹的昆侖之巔)。戰(zhàn)國(guó)《穆天子傳》描繪的西征過(guò)程,便是一路向西,達(dá)于昆侖:“丁巳,天子西征。己未,宿于黃鼠之山,西□乃遂西征。癸亥,至于西王母之邦。”*王貽梁、陳建敏集釋?zhuān)骸赌绿熳觽鲄R校集釋》,上海:華東師范大學(xué)出版社,1994年,第155頁(yè)。西北自然被包含在西方之內(nèi)。

古來(lái)中國(guó)以“往西天”諱稱(chēng)人死。這個(gè)西天,顯然包含了西南朱天、西北昆侖以及西極之天。正如本文所揭示的,漢人相信,死后所經(jīng)歷的首先是入冥為鬼,而后逐步上升。漢初淮南派給出了從登昆侖(不死而仙)到登天(成神)的完整表述。《淮南子·墬形》:

昆侖之丘,或上倍之,是謂涼風(fēng)之山,登之而不死;或上倍之,是謂懸圃,登之乃靈,能使風(fēng)雨;或上倍之,乃維上天,登之乃神,是謂太帝之居。

圖4 曾侯乙墓墓主的內(nèi)棺(右)和外棺(左)*采自陳振裕主編:《中國(guó)漆器全集1·先秦》,福州:福建美術(shù)出版社,1997年,圖187、188。

與馬王堆同時(shí)代的例證,見(jiàn)于長(zhǎng)沙砂子塘西漢墓的兩重棺(圖5),年代約當(dāng)公元前157年前后*湖北省博物館:《長(zhǎng)沙砂子塘西漢墓發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào)》,《文物》1963年第2期。。內(nèi)棺為朱漆內(nèi)里、黑漆外表。外棺為朱漆內(nèi)里、彩繪外表,菱形紋與云氣紋相配。兩面?zhèn)劝迤岙?huà)相同。側(cè)板的中間部位繪陡峭懸絕、高聳入云、仙氣繚繞的神山,山下左右各有一豹把守,雙龍游于云氣中,從“神獸把守神山”的這種圖像敘事模式看,應(yīng)系昆侖山。又安徽潛山縣彭嶺58號(hào)墓出土的西漢早期彩繪漆棺(圖6),亦甚得馬王堆一號(hào)漢墓漆棺及帛畫(huà)之意*傅舉有主編:《中國(guó)漆器全集3·漢》,福州:福建美術(shù)出版社,1998年,圖50。。是皆可證漢初“道者”死后信仰流布之廣。

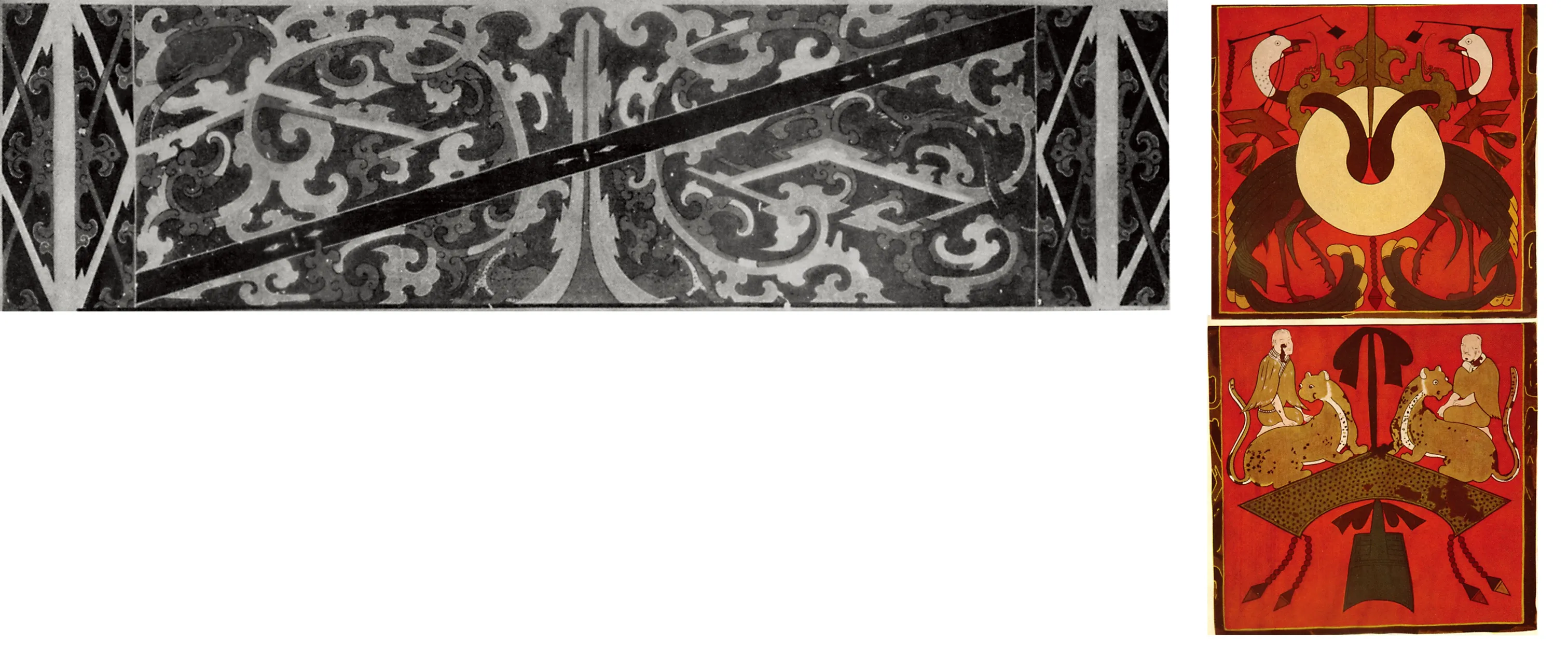

圖5 左:長(zhǎng)沙砂子塘一號(hào)西漢墓外棺壁板漆畫(huà)(摹本);右:頭足擋(摹本)*采自湖南省博物館:《長(zhǎng)沙砂子塘西漢墓發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào)》,《文物》1963年第2期,圖版貳、彩色圖版。

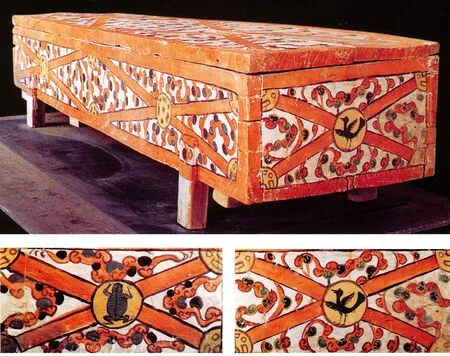

圖6 安徽潛山彭嶺58號(hào)墓出土西漢早期彩繪漆棺*采自傅舉有主編:《中國(guó)漆器全集3·漢》,福州:福建美術(shù)出版社,1998年,圖50。

圖7 樓蘭古城北漢晉墓出土彩繪木棺*采自《新疆文物古跡大觀》,烏魯木齊:新疆美術(shù)攝影出版社,1999年,第33頁(yè)。

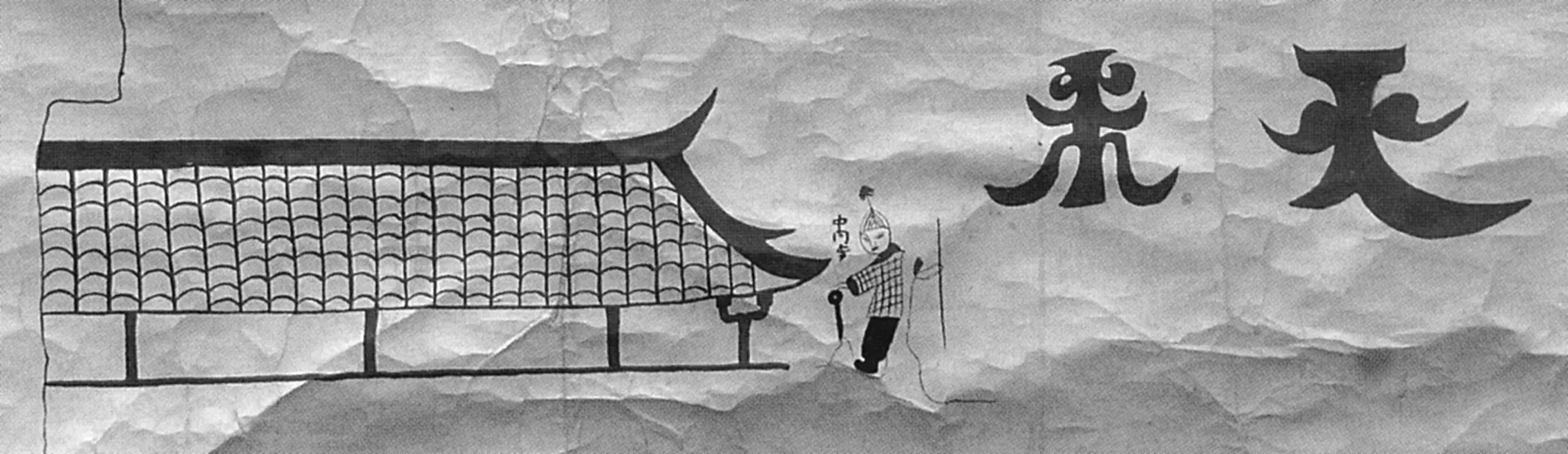

圖8 云南昭通后海子?xùn)|晉霍承嗣墓南壁西段壁畫(huà)摹本局部:

在南方西端),為漢晉道教的“朱火宮”。《真誥》卷十六“闡幽微第二”陶弘景注:“在世行陰功密徳,好道信仙者,既有淺深輕重,故其受報(bào)亦不得皆同。有即身地仙不死者,有托形尸解去者,有既終得入洞宮受學(xué)者,有先詣朱火宮煉形者。”*[日]吉川忠夫等編:《真誥校注》,朱越利譯,北京:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,2006年,第492頁(yè)。所謂“朱火宮”即西南朱天宮。由此亦可見(jiàn),關(guān)于西南朱天的信仰傳統(tǒng),從先秦到漢晉保持了它的歷史連續(xù)性。

系統(tǒng)地看,轪侯夫人的三重彩棺表達(dá)著一個(gè)由內(nèi)而外的連續(xù)性升遷轉(zhuǎn)化過(guò)程,這個(gè)過(guò)程指向的終極目標(biāo)是升天,很難說(shuō)此中存在某個(gè)“中央”性質(zhì)的空間。

進(jìn)一步可以確認(rèn),L2同時(shí)代表昆侖仙境和朱火宮,應(yīng)無(wú)疑義。“我們可以看到三座尖峰的昆侖山上和兩側(cè)的吉祥物,這些圖像將此棺轉(zhuǎn)化為一個(gè)超凡脫俗的天堂”*巫鴻:《超越“大限”——蒼山石刻與墓葬敘事畫(huà)像》,鄭巖譯,《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(美術(shù)與設(shè)計(jì)版)》2005年第1期。。只不過(guò),L2所代表的昆侖,并未因此而成為“一個(gè)超凡脫俗的天堂”,而仍是死者轉(zhuǎn)變升仙的中間過(guò)程。這里值得注意的是,遍布L1外表的菱形紋飾,出現(xiàn)在L2外表的邊框紋飾中,表示這里是仍在大地上的“帝之下都”*《山海經(jīng)·西次三經(jīng)》:“昆侖之丘,實(shí)惟帝之下都。”昆侖,是朝向“得道成仙”最高境界所必經(jīng)的步驟而非終點(diǎn)*相關(guān)研究參見(jiàn)姜生:《漢畫(huà)孔子見(jiàn)老子與漢代道教儀式》,《文史哲》2011年第2期。。相比之下,更外一層表示玄天的L3,則未再出現(xiàn)表示“地之骨”石頭的菱形紋,可見(jiàn)整個(gè)套棺設(shè)計(jì)制作之嚴(yán)謹(jǐn)縝密。

研究表明,馬王堆一號(hào)墓T形帛畫(huà)中部貴婦人腳下的白色T形臺(tái),以菱形紋飾示為山石,表示此處為昆侖懸圃*姜生:《界定者:漢墓畫(huà)像邊飾研究》,《東岳論叢》2015年第11期。。現(xiàn)在,關(guān)于L2代表昆侖的更豐富圖像符號(hào)信息,反過(guò)來(lái)可為邊飾研究提供更多的支持。

總之,按其表面繪畫(huà)含義及四重套棺的思想邏輯,L2朱地彩繪棺實(shí)際上象征溝通天地、升仙必至的昆侖,同時(shí)復(fù)合了西南朱火宮,代表死后的第二個(gè)境界。

三、L3黑地彩繪棺代表九天,“登之乃神”為“真人”

再外一層的棺(L3,《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》識(shí)之為第二層),基底為黑色,其上彩繪復(fù)雜多變的云氣紋,以及穿插其間、形態(tài)生動(dòng)的許多神怪和禽獸。按《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》的描繪,“黑地彩繪棺上的花紋,除蓋板四側(cè)邊緣滿(mǎn)飾帶狀卷云紋外,五面的四周都有寬15厘米以上以流云紋為中心的帶狀圖案。蓋板和左、右側(cè)面的云氣紋均為六組,上下兩列,每列三組;頭擋和足擋上的云氣紋則均為四組,上下兩列,每列二組”*湖南省博物館、中國(guó)科學(xué)院考古研究所編:《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》上集,第15頁(yè)。。云氣紋里多處可見(jiàn)怪神、怪獸及長(zhǎng)發(fā)帶翼仙人。

棺表的黑色基底代表天的本色。《易·坤卦·文言》:“夫玄黃者,天地之雜也,天玄而地黃。”此處“玄”即黑。可見(jiàn)棺表涂黑乃表玄天之色,是以顏色喻示該層空間的九天屬性。棺上全部描畫(huà)云氣,目的是在玄天之色的背景上,描繪死者上升九天成神而為“真人”之勝景。

上引《淮南子·墬形》曰:“或上倍之,乃維上天,登之乃神,是謂太帝之居。”《孔子家語(yǔ)·哀公問(wèn)政》:

人生有氣有魄。氣者,神之盛也。眾生必死,死必歸土,此謂鬼;魂氣歸天,此謂神。合鬼與神而享之,教之至也。

圖9 黑地彩繪棺頭擋下部所繪人物*左圖采自孫作云:《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓漆棺畫(huà)考釋》,《考古》1973年第4期;中圖采自湖南省博物館、中國(guó)科學(xué)院考古研究所編:《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》上集,第19頁(yè)圖18;右圖采自湖南省博物館、中國(guó)科學(xué)院考古研究所編:《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》下集,第23頁(yè)圖30。

此類(lèi)正謬摻雜的解釋?zhuān)谕粚W(xué)者的同一篇文章中即自成矛盾。造成這種困境的根本原因,最終仍是對(duì)墓葬之信仰邏輯的認(rèn)知,缺乏系統(tǒng)合理準(zhǔn)確的把握。

根據(jù)本文所論和四重套棺所呈現(xiàn)的時(shí)空流程與思想邏輯,可以推斷,L3黑地彩繪棺象征的并非“地府”,而是九天,代表死后過(guò)程的第三步;頭擋圖像底部中出現(xiàn)的婦人形象應(yīng)代表轪侯夫人由“帝之下都”昆侖上升九天,得成神仙之上品——“真人”。

值得一提的是,棺表云氣的繪制,在漢人,頗有形勝及物件關(guān)聯(lián)方面的講究。《史記》卷二十七《天官書(shū)》:“凡望云氣……云氣有獸居上者,勝。……其氣平者其行徐。”由其棺表云氣、仙人及神獸畫(huà)像,不難見(jiàn)證矣。

四、L4黑漆素棺代表“包裹天地”、“玄之又玄”的“道”

最外層的黑漆素棺(L4,圖2.4),《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》(上集)識(shí)之為第一層。“棺的外表遍涂棕黑色漆,素面無(wú)紋飾”*湖南省博物館、中國(guó)科學(xué)院考古研究所編:《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》上集,第14頁(yè)。。可能是這種樸素,導(dǎo)致此棺未被收入《長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓》(下集圖版26)公布的木棺全套彩色圖片,此后所有相關(guān)出版物亦皆如此。相應(yīng)地,這層素棺亦因其簡(jiǎn)單的外表往往被忽略了。

古以黑色解“玄”字。《詩(shī)·商頌·玄鳥(niǎo)》:“天命玄鳥(niǎo),降而生商。”《說(shuō)文解字》卷四“玄部”:“玄,幽遠(yuǎn)也。黑而有赤色者為玄。象幽而入覆之也。”可見(jiàn)漢人以顏色表達(dá)宇宙觀,所思深矣。黑漆素棺的這種棺表髹漆當(dāng)即“玄”色。

在前三重的既有邏輯上,進(jìn)一步推斷,黑漆素棺當(dāng)是象征“包天裹地”、“玄之又玄”而為宇宙之本的“大道”。應(yīng)當(dāng)說(shuō),在整個(gè)套棺中,L4蘊(yùn)涵著最為精微奇妙的宇宙觀、生命觀。甚至可以說(shuō),基于其內(nèi)三重彩棺所表達(dá)的思想,包裹一切的黑漆素棺以玄素的沉默,暗示著道家思想的精髓。

按馬王堆三號(hào)漢墓出土帛書(shū)《老子乙本》:

浴(谷)神不死,是胃(謂)玄牝。玄牝之門(mén),是胃(謂)天地之根。

又按《道德經(jīng)》第一章,道乃“玄之又玄,眾妙之門(mén)”。《道德經(jīng)》第二十五章:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,獨(dú)立而不改,周行而不殆,可以為天地母。吾不知其名,強(qiáng)字之曰道,強(qiáng)為之名曰大。”《老子河上公章句》注《道德經(jīng)》第四十二章曰:“道始所生者一,一生陰與陽(yáng)也;陰陽(yáng)生和、清、濁三氣,分為天、地、人也。”《莊子·大宗師》:“夫道,有情有信,無(wú)為無(wú)形;可傳而不可受,可得而不可見(jiàn);自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太極之先而不為高,在六極之下而不為深,先天地生而不為久,長(zhǎng)于上古而不為老。”老莊所論,皆以“道”為先于天地的宇宙本原。

《淮南子·原道》開(kāi)篇即言:

夫道者,覆天載地,廓四方,柝八極,高不可際,深不可測(cè),包裹天地,稟授無(wú)形。

此乃漢代元?dú)庹撚钪嬗^之體現(xiàn)。這種宇宙觀內(nèi)在地構(gòu)造了一個(gè)時(shí)代的死后世界觀,馬王堆四重套棺即是這種思想的典型體現(xiàn)。

復(fù)按東漢道經(jīng)《太平經(jīng)》己部之十三(卷九十八)“包天裹地守氣不絕訣第一百六十”:

凡道包天裹地,誰(shuí)持其氣候者?

善哉,子之言入微意。然天地之道所以能長(zhǎng)且久者,以其守氣而不絕也,故天專(zhuān)以氣為吉兇也,萬(wàn)物象之,無(wú)氣則終死也。子欲不終窮,宜與氣為玄牝,象天為之,安得死也?亦不可卒得,乃成幽室也,入室思道,自不食,與氣結(jié)也。*王明編:《太平經(jīng)合校》,北京:中華書(shū)局,1960年,第450頁(yè)。

同樣,東晉葛洪《抱樸子內(nèi)篇·暢玄》卷首開(kāi)篇即言:

玄者,自然之始祖,而萬(wàn)殊之大宗也。眇眛乎其深也,故稱(chēng)微焉。綿邈乎其遠(yuǎn)也,故稱(chēng)妙焉。其高則冠蓋乎九霄,其曠則籠罩乎八隅。光乎日月,迅乎電馳。……胞胎元一,范鑄兩儀,吐納大始,鼓冶億類(lèi),佪旋四七,匠成草昧,轡策靈機(jī),吹噓四氣,幽括沖默,舒闡粲尉,抑濁揚(yáng)清,斟酌河渭,增之不溢,挹之不匱,與之不榮,奪之不瘁。故玄之所在,其樂(lè)不窮。……其唯玄道,可與為永。*王明校譯:《抱樸子內(nèi)篇校釋》,北京:中華書(shū)局,1985年,第1頁(yè)。

葛洪以玄論道,將“玄”解釋為自然之“始祖”、萬(wàn)物之“大宗”之說(shuō),成為“道”的代名詞,乃因其身在魏晉玄學(xué)時(shí)代之故。

從其思想史背景來(lái)看,L4外表的玄漆無(wú)飾,同樣也是對(duì)道家所崇的虛無(wú)素樸思想的奇妙藝術(shù)表達(dá)。《道德經(jīng)》崇尚“見(jiàn)素抱樸,少私寡欲”以近其“道”,老子認(rèn)為,人不能期待通過(guò)物質(zhì)的或感官的過(guò)程去直接領(lǐng)略那“視之不見(jiàn)”、“聽(tīng)之不聞”、“搏之不得”的“道”。《道德經(jīng)》第二十一章:

道之為物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象。恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信。

《道德經(jīng)》第十四章:

視之不見(jiàn),名曰夷;聽(tīng)之不聞,名曰希;搏之不得,名曰微。此三者不可致詰,故混而為一。其上不徼,其下不昧,繩繩兮不可名,復(fù)歸于無(wú)物。是謂無(wú)狀之狀,無(wú)物之象,是謂惚恍。迎之不見(jiàn)其首,隨之不見(jiàn)其后。執(zhí)古之道,以御今之有,能知古始,是謂道紀(jì)。

這意味著,只有在虛無(wú)惚恍若有若無(wú)之中,才能?chē)L試去把握那不可名狀的“道”。

《莊子·天地》:“泰初有無(wú),無(wú)有無(wú)名。一之所起,有一而未形。”《莊子·齊物論》:“有始也者,有未始有始也者,有未始有夫未始有始也者。”《文子·十守》:“故靜漠者神明之宅,虛無(wú)者道之所居。”《列子·天瑞》:

夫有形者生于無(wú)形,則天地安從生?故曰有太易,有太初,有太始,有太素。太易者,未見(jiàn)氣也;太初者,氣之始也;太始者,形之始也;太素者,質(zhì)之始也。氣,形質(zhì)具而未相離,故曰渾沌。

兩漢元?dú)庹f(shuō)盛行,以元?dú)鉃槿f(wàn)物之本體。故《春秋繁露》說(shuō),“元者,始也”(《王道》),“元者,為萬(wàn)物之本”,生于“天地之前”(《玉英》)。《說(shuō)文解字·一部》:“元,始也。從一從兀。”這個(gè)“元”的實(shí)質(zhì)即是道家所論宇宙萬(wàn)物之本的“道”。《淮南子·俶真》:“是故虛無(wú)者道之舍,平易者道之素。”《淮南子·本經(jīng)》:“太清之始也,和順以寂漠,質(zhì)真而素樸,閑靜而不躁,推移而無(wú)故,在內(nèi)而合乎道,出外而調(diào)于義,發(fā)動(dòng)而成于文,行快而便于物。其言略而循理,其行侻而順情,其心愉而不偽,其事素而不飾。”《淮南子·天文》:“天墬未形,馮馮翼翼,洞洞灟灟,故曰太昭。”高誘注:“馮、翼、洞、灟,無(wú)形之貌。”

一言以蔽之,最外層黑漆素棺所表現(xiàn)的乃是《淮南子·原道》所論“與道為一”,“與道同出”,終得“全其身”而“與道游”的終極理想境界。

馬王堆一號(hào)墓晚于二、三號(hào)墓,其時(shí)間順序,二號(hào)墓主轪侯利蒼公元前186年卒,其子三號(hào)墓主公元前168年卒,約5年后(前163)一號(hào)墓主轪侯夫人辛追去世。按前引《禮記·檀弓上》:“天子之棺四重。”鄭玄注:“諸公三重,諸侯再重,大夫一重,士不重。”《荀子·禮論》:“天子棺槨七重,諸侯五重,大夫三重,士再重。”利蒼身被爵秩,未敢有所僭越,葬具為二重棺二重槨。因其套棺僅存底板,內(nèi)髹朱漆、外髹黑漆,未見(jiàn)棺周表飾*湖南省博物館、湖南省文物考古研究所:《長(zhǎng)沙馬王堆二、三號(hào)漢墓》第一卷《田野發(fā)掘報(bào)告》,北京:文物出版社,2004年,第11頁(yè)。。三號(hào)墓所用為三重棺二重槨,三重棺皆?xún)?nèi)髹朱漆,外髹深棕色漆,外棺、中棺表面無(wú)彩飾;內(nèi)棺外表四周和棺蓋貼滿(mǎn)錦和繡,各方四周方框用起絨錦裝飾,中間為長(zhǎng)壽繡*湖南省博物館、湖南省文物考古研究所:《長(zhǎng)沙馬王堆二、三號(hào)漢墓》第一卷《田野發(fā)掘報(bào)告》,第40頁(yè)。。約公元前163年去世的轪侯夫人辛追墓用四重棺二重槨,帛畫(huà)及棺表畫(huà)飾臻乎完美,藝功精湛。

二、三號(hào)墓兩重深棕色棺,似乎缺乏類(lèi)似一號(hào)墓所見(jiàn)的完美程序。實(shí)質(zhì)上轪侯利蒼生前身處黃老道流行環(huán)境中,死后成仙的“尸解”信仰就是那個(gè)時(shí)代關(guān)于終極信仰的主導(dǎo)話(huà)語(yǔ);三號(hào)墓的T形帛畫(huà)及隨葬的大量黃老道典籍亦堪為證。這些黃老道信仰者自稱(chēng)“明大道”、“有道”,“道者”之稱(chēng)及其同意詞,于《十問(wèn)》凡九見(jiàn)(“道者”五次、“明大道者”兩次、“有道之士”兩次),其最高理想是復(fù)歸“混混冥冥”的“大道”。因此,或許二、三號(hào)墓套棺設(shè)計(jì)本身即忽棄中間過(guò)程,而由T形帛畫(huà)所示的三道程序直入棕黑色棺所代表的“合大道”第四道(也是終極)程序(二號(hào)墓棺木毀壞,已無(wú)從得知是否有帛畫(huà)),而由一號(hào)墓的套棺從內(nèi)向外形成邏輯序列,自可推斷,各層棺表顏色與畫(huà)飾乃死后變仙過(guò)程邏輯之對(duì)應(yīng)象征與表達(dá),換句話(huà)說(shuō),他們將經(jīng)歷與一號(hào)墓主相同的變仙歷程。二、三號(hào)墓外棺表飾顏色與一號(hào)墓黑漆素棺表面或有色差,但應(yīng)是技術(shù)條件所致,而其含義無(wú)異。

五、結(jié)語(yǔ)

基于對(duì)馬王堆漢墓的討論,巫鴻提出:

死后的理想世界被概念化為各種獨(dú)立境地(realms)的集合,以墓葬中的各個(gè)部位以及不同的物品和圖像來(lái)象征和代表。這些境地之間的關(guān)系是不明確的,死者究竟居住在哪個(gè)特定的境地也不清楚。似乎是造墓者的孝心使他們?yōu)榱巳偹勒撸阉嘘P(guān)于超越“大限”的答案都統(tǒng)統(tǒng)擺了進(jìn)去。

我們或可假定這種對(duì)來(lái)世的模棱兩可、自相矛盾的理解會(huì)導(dǎo)致更系統(tǒng)的理論性的解釋。但是這種解釋在佛教傳入以前的中國(guó)卻并沒(méi)有發(fā)生。*巫鴻:《超越“大限”——蒼山石刻與墓葬敘事畫(huà)像》,鄭巖譯,《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)·美術(shù)與設(shè)計(jì)版》2005年第1期。

這或許低估了漢初宗教的發(fā)展。漢初,以竇太后為首的“道者”們對(duì)老子及其思想虔誠(chéng)信仰,大尊奉之。在這個(gè)信仰體系中,他們追求“乃合大道,混混冥冥,光耀天下,復(fù)反無(wú)名”(《史記·太史公自序》)。淮南學(xué)派則從理論上予以總結(jié),《淮南子·詮言》:“稽古太初,人生于無(wú),形于有,有形而制于物。能反其所生,若未有形,謂之真人。真人者,未始分于太一者也。”考慮到這些,便不難理解,在馬王堆一號(hào)墓四重套棺中,漢初“道者”的死后信仰,已經(jīng)得到系統(tǒng)而具象的表達(dá)。

簡(jiǎn)言之,整個(gè)套棺從內(nèi)向外依次表達(dá)了漢初死后尸解成仙信仰的完整程序:入冥界、登昆侖、上九天、合大道。從道家和道教的信仰史來(lái)看,這樣的程序,邏輯上完全合理,且與每個(gè)圖像蘊(yùn)義相符合*后世道教則從中發(fā)展出煉精化氣、煉氣化神、煉神還虛以合大道的修仙邏輯。。

T形帛畫(huà)和四重套棺的物理結(jié)構(gòu)與符號(hào)結(jié)構(gòu)完美結(jié)合,使之形成“象征”和“現(xiàn)實(shí)”的混融態(tài),套棺實(shí)物與棺表及帛畫(huà)圖像配合,使入冥、變仙、成神、合道的系列程序被現(xiàn)實(shí)化,墓主人于死后世界借此而被實(shí)現(xiàn),成為得道升天的“真人”。漢初的黃老道信仰在整個(gè)套棺中獲得如此精微體現(xiàn),遙想其時(shí)代、其思想,堪稱(chēng)宏大。

[責(zé)任編輯李梅]

作者簡(jiǎn)介:姜生,四川大學(xué)歷史文化學(xué)院特聘教授(四川成都 610065)。