塞爾維亞大學生漢語學習策略研究

Ivana Davidovic 伊萬娜

摘 要:由于不同的語言、文化和學習環境,不同文化背景的學生,在學習漢語時會有不同的學習需求和學習方法。本研究使用定量與定性的方法,調查塞爾維亞大學生在非目的語的環境下使用何種漢語學習策略。在定量研究中,我們使用SPSS獲得以下結果:針對貝爾格萊德大學漢語專業學生而言,平均得分較高的策略是社交、情感和認知,分別是4.09、4.00和3.97分,說明樣本較為頻繁地使用這三種策略。通過定性研究,我們更深入地了解到塞爾維亞大學生學習漢語的難點,以及他們克服這些問題時使用的具體策略。另外,我們還將塞爾維亞學生學習策略的使用情況與其他歐美學生進行對比,分析其異同。希望本研究有助于漢語教師的教學實踐和整個對外漢語教學的發展。

關鍵詞:塞爾維亞大學生 漢語學習策略 對比分析

一、引言

目前,國內關于漢語作為第二語言學習策略的研究大部分關注在目的語環境中留學生的學習策略,對非目的語環境下漢語學習策略研究還沒有引起足夠的重視,學界還沒太關注不同學習環境對學習者學習策略使用的影響,對不同文化背景的學生在非目的語環境下學習漢語策略的對比研究成果并不多見。本研究使用定量與定性的方法,調查塞爾維亞大學生在非目的語的環境下使用何種漢語學習策略,并將塞爾維亞學生學習策略的使用情況與俄羅斯、美國學生進行對比,分析其異同。

二、研究設計

為了獲得信度較高而且比較科學的研究結果,我們比較了其他的調查的理論背景,根據現有理論成果,找出了研究中應該注意的問題。

首先是不同社會文化對學習策略的影響。LoCastro(1994,1995)認為大型、泛華的量表(如SILL)在不同社會文化領域之間無法遞轉,因此特定的結果和結論可能無效。認識到環境(指二語學習發生的二語/外語環境)的重要性十分必要。可以說,根據研究需要修改問卷總是必要的,而不能總使用現成的策略如SILL。“環境理論提醒我們,當語境變化時,策略活動的性質也會變化。”①此外,我們確保所有問題表述清晰,符合塞爾維亞的社會文化語境,避免使學生認為問題奇怪無法作答。我們通過初步測試排除掉特定的策略使用,如:記日記或者討論學習感受。Oxford(2011)認為,在任何文化中這些策略也很少同時使用。當然,我們也做了一些調整,使漢語言的特點得以展現。這一點,當我們在“寫”的部分中就書寫和中文字的學習提出相關問題的時候,表現得十分明顯。

第二是研究的特異性。根據Oxford所說,特異性的目標是為了保證策略表達盡量詳盡。達到最優策略特異性的也要包含構建直接圍繞四種主要技巧領域(聽、說、讀、寫)的策略量表。②其次,我們在調查中使用了由Cohen、Oxford和Chi(2005)開發的“語言策略使用調查問卷”。不過,雖然他們的問卷有6個部分(說、寫、讀、聽、詞匯及翻譯策略),我們卻只是用了四個類別,分別對應四種語言技能:聽、說、寫和讀。對比Cohen、Oxford和Chi在問卷里的做法,我們也在每個類別后設置了開放式問題。如此,學生便可以實現他們自己的策略使用。研究的可信度因此提高,因為我們可以獲得學生關于策略使用的反饋。如果我們在開放式問題和學生的反饋中遺漏或者偶然忽略了某些策略的使用,我們將能夠填補其中的漏洞,并且獲得更加完整而準確的信息。

第三是策略分類。關于策略分類,Oxford自己也承認她的策略分類系統的各類策略之間有重復(如補充策略與社交策略之間)。因此,我們是按照江新(2000)關于Oxford量表提出的結論做了調整,把補充策略量表合并到社交策略,記憶策略合并到認知策略。③此外,本研究的問卷設計首先經過專業知識提取,并且參考相關文獻進行設計,以及經過多次修改,因此本問卷具有良好的內容效度。

三、調查過程

筆者2015年3月份在貝爾格萊德大學語言學院進行了研究,所有參與者獲得的如何完成調查的提示都是統一的。研究對象是中文專業一到四年級共63位學生,他們在參與調查之初就了解該研究并非測驗,系匿名調查,整個過程持續約30分鐘。調查完成后,筆者當場收回問卷。這樣的程序使得學生不會在填寫問卷時感到任何壓力。在課堂上現場完成問卷的要求則使得學生完成得非常認真,獲得的結果具有很高的有效性。參與者完成的問卷包含的項目體現了若干個體差異變量,其中包括二語學習策略,具體內容如下:

(一)漢語學習策略調査問卷:該漢語學習策略量表的內容包含四個部分,共62個題目。其中,聽力學習策略(題目1~18)、口語學習策略(題目19~35)、漢子學習策略(題目36~51)和閱讀學習策略(題目52~62)。考慮到學生的漢語水平,我們將問卷中的漢語全部翻譯成了塞爾維亞語,以方便調查對象理解,也確保研究結果的信度和效度。

(二)調査對象的個人基本信息包括:年齡、學習漢語的時間、學習漢語的原因、和學習漢語的難點

問題的選項采用李克特五級量表(Likert scale)。李克特量表是社會調查中用的最多的一種量表形式,它由一組對某事物的態度或看法的陳述組成,回答者對這些陳述的回答不是被簡單地分成“是”或“不是”而是被分成5個等級,分別為:

1.我“從來都沒有”或“幾乎沒有”

2.我“通常沒有”

3.我“有時候這樣”

4.我“通常是這樣”

5.我“一直都是這樣”或“幾乎一向如此”

請調查對象在謹慎小心的情況下,根據實際情況選擇從1到5這幾個數字,回答每一項在多大程度上符合自己的實際情況,快速作答。

四、實證結果和分析

我們對調查結果進行因子分析后,發現一共有五個因子:認知、元認知、情感、社交和文化交際策略。所有的因子符合Oxford所說的策略性自主學習模型的三個主要領域:認知、情感和社會文化互動。④

(一)學習策略的相關理論

認知策略(共18個項目)幫助學習者建構、轉換和應用二語相關知識。元認知(共7個項目)幫助學習者控制認知策略的使用。情感策略(共8個項目)幫助學習者創造正面情緒和態度,保持積極性。社交策略是學習與交流而互動,以及補充策略(共9個項目)。文化交際策略(共9個項目)在交流、社會文化語境和身份方面給予學習者幫助。根據Oxford(2011),社交策略(或稱社會文化語境與交流策略)直接促進交流和社會文化語境的深層理解,以及個人在其中的角色。她提出與社會相關的策略不僅是要囊括之前的策略分類——這些策略幾乎只針對提出問題(目的為核實或澄清)。我們同意Oxford(2011)所說,社交策略也應包含為學習與交流而互動和補充策略。⑤

另外,筆者認為,與社會文化語境和身份相關的策略是非常重要的策略。Oxford(2007)暗示,采用社會文化語境和身份策略的身份管理,輔以規劃、監督和評估策略,可以對二語學習產生十分積極的影響。在她看來,身份與二語學習密切相關,身份管理與二語學習也密切相關,而身份管理策略對于追求更嫻熟的二語能力,希望獲得目標文化的切實認同的學習者來說,則十分重要。在Oxford(2011)的S2R模型中,這一策略是社交策略的一部分。雖然我們認為它是語言學習的社會文化維度的一部分,但仍然覺得它應該單獨進行分析。原因在于學生可能非常熱切于交流,但卻未必熱切于尊重和理解目的語言的文化。換句話說,這兩個策略的目標并不完全相同。學生在使用社會策略時,他們想要做的是,通過與中國人或者同學們的交流來增進漢語知識,要求解釋難點等等。但是,當學生使用與社會文化語境和身份相關的策略,目標則是要深度理解目標語的文化。因此,如果我們將與社會文化語境和身份相關的策略置入社會策略的范疇,就會影響研究結果,因為學生可能會經常使用社會策略,但很少使用與社會文化語境和身份相關的策略。筆者認為與社會文化語境和身份相關的策略應該改名文化交際策略,并應該單獨分析,因為這樣研究結果可信度更高。值得注意是調查因子分析也證實了我們的假設。

(二)塞爾維亞大學生漢語學習的主要策略

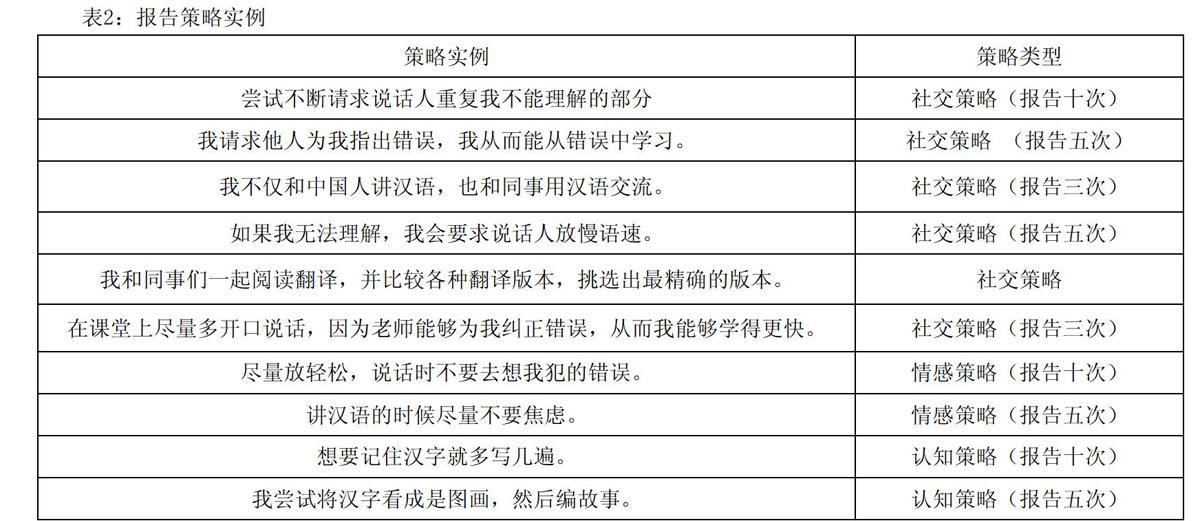

塞爾維亞漢語專業的大學生漢語學習使用策略頻率排序依次為:社交>情感>認知>文化交際>元認知。社交,感情和認知這三項的平均得分較高,分別是4.09,4.00和3.97分,說明樣本較為頻繁地使用這三種策略。值得注意的是塞爾維亞學生最少使用是元認知策略(3.33)。為了更深入地了解到塞爾維亞大學生學習漢語的使用策略情況,我們進行了定性研究。統計了最常報告的策略實例:

由表2統計數據可知,使用最頻繁的是社交策略和情感策略。但是涉及到書寫部分,學生報告的最多的還是認知策略。

五、與俄羅斯、美國學生的對比分析

為了解塞爾維亞學生與具有盎格魯-撒克遜文化背景的學生和斯拉夫語語言背景的學生之間的相似點和不同點,我們將塞爾維亞學生與美國學生和俄羅斯學生進行對比分析。

關于俄羅斯學生的情況,筆者參考王語嫣(2013)的碩士論文《俄羅斯中級漢語學生學習策略研究》。該文調查對象為布里亞特大學東方系的學生,其中26名學生沒有在中國學習的經驗,我們可就他們的情況進行了對比分析。關于美國學生的使用策略情況我們參考了陳天序(2013)的研究結果。該文中的美國學生分別來自美國南卡羅來納大學和佐治亞州立大學。

(一)塞爾維亞學生跟美國和俄羅斯學生的不同之處

1.塞爾維亞學生情感策略的使用遠高于美國和俄羅斯學生

由上表可見三組學生之間對于使用的策略種類之間有差異。塞爾維亞學生使用情感策略頻率十分高,平均使用頻率為4.00,但美國和俄羅斯學生使用這種策略最少。江新(2000)和吳勇毅(2007)的研究認為,甚至是在中國學習漢語的學生都極少使用情感策略⑥。

2.塞爾維亞學生使用高頻情感學習策略的原因分析

為什么塞爾維亞學生在使用情感策略方面與其他學生如此不同?原因大致有二:

塞爾維亞善于堅持的民族秉性:Oxford(2011)認為:情感策略能夠創造正面情緒和態度,保持積極性。情感策略不僅是在學生焦慮時能夠鼓勵他們,在遇到困難時鼓勵他們不要放棄,幫助他們尋找繼續聽說或完成其他學習任務的方法。⑦使用情感策略的學生通常比較善于控制自己的情緒,他們是比較自信的學生及不容易焦慮的學生。這種遇到困難仍愿迎難而上的堅持性,是塞爾維亞人的傳統秉性和文化,塞爾維亞的運動員在知名的歐洲和世界體育大賽上常常進入前三甲即是這種文化個性的體現。

塞爾維亞學生學習多門外語的經歷:塞爾維亞學生通常會幾門外語。英語是小學期間必修科目;從五年級開始必須學第二外語,即德語、法語、俄語、意大利語或西班牙語任選其一;高中學生必須學習兩年拉丁語。故塞爾維亞學生開始學習漢語時,可能是他們所學的第四門外語。而在美國和俄羅斯情況卻不同,這兩個國家第二語言的學習開始得相對較晚。研究表明,學生如果有學習一門外語的經歷,那么學習另外一門外語就會簡單得多。

(二)塞爾維亞學生跟美國和俄羅斯學生的相近之處

1.塞爾維亞和俄羅斯、美國學生在非目的語語境下均高頻使用社交類策略

江新(2000)和吳勇毅(2007)通過調查研究得出,學生身處目標語環境中通常會使用社交類策略⑧。這兩位研究者的觀點相似,認為學生如此高頻使用社交策略的眾多原因之一是學生處于目的語環境中,自然會分別使用社交和補充策略。我們的調查研究還證實了與江新(2000)和吳勇毅(2007)不同的另一種觀點:學生在非目標語環境中也會高頻使用社交策略。

本調查中非目的語語境中的塞爾維亞學生對社交策略的使用因子值最高為4.09,非目的語語境中的俄羅斯學生和美國學生使用社交策略的頻率也很高。其中俄羅斯學生使用補充策略的頻率最高(頻率為3.93),使用社交策略頻率為3.51;美國學生使用社交策略的頻率為3.56,使用補充策略的頻率為3.42,分別位于第二位和第三位(在此值得提及的是使用頻率最高的是元認知策略,其使用頻率僅高出第二位0.02)。

2.學生高頻使用的社交策略的原因分析

教學方法的高度互動性:塞爾維亞的教學方法具有高度互動性,這不僅僅體現在外語語言學習課堂上,在數學、生物等課堂上也有所體現。還有他們的評估系統,學生需要進行許多口語測驗,他們傾向于提高自己的口語技巧,因此社交策略才被如此高頻使用。

愛交際的文化個性:社交策略使用頻率如此之高的另一個原因是學生的個性。江新(2000)提出“歐美地區的學生比較外向,喜歡社交,因此更多地采用社交策略來學習漢語。”⑨歐洲和美國的學生相對來說來比較開放,善于與人交流。

六、結語

我們在研究調查中使用了Oxford策略性自主學習模型的三維模型:認知、情感和社會文化交互。但對學習策略的研究調查通常忽視了文化要素,可Oxford(2011)在她的策略性自主學習模型中提出了針對的是社會文化背景和身份策略。這類策略以及它們對策略類型使用的影響在將來應該多加研究。

本研究表明:塞爾維亞學生和具有其他文化背景學生的漢語學習策略并不盡相同;塞爾維亞學生經常使用情感策略。不同國家的學生,由于母語、文化、思想、漢語語言學習環境、各國外語語言教育政策不同,會選擇不同的語言學習策略。我們不僅要考慮他們的文化共性也要考慮他們的文化差異,對他們的學習策略進行針對性研究,以期提高對外漢語教學的針對性和獲得更好的教學效果。

注釋:

①Garner,R.When children and adults do not use learning

strategies:Towards a theory of settings.Review of educational research,1990,(4):517.

②Hsiao,T.and Oxford,Rebecca L.Comparing theories of

language learning strategies:a confirmatory factor analysis.Modern Language Journal,2002,(3):378.

③江新.漢語作為第二語言學習策略初探,語言教學與研究,2000

(1):67.

④Oxford,Rebecca.L.Teaching and Researching Language

Learning Strategies.Harlow:Pearson Education limited,2011:14.

⑤Oxford,Rebecca L.Teaching and Researching Language

Learning Strategies.Harlow:Pearson Education limited,2011:88.

⑥吳勇毅《不同的環境下的外國人漢語學習策略研究》,上海師范

大學博士學位論文,2007,第33頁。

⑦Oxford,Rebecca.L.Teaching and Researching Language

Learning Strategies.Harlow:Pearson Education limited,2011:61.

⑧吳勇毅《不同的環境下的外國人漢語學習策略研究》,上海師范

大學博士學位論文,2007,第32頁。

⑨江新《漢語作為第二語言學習策略初探》,《語言教學與研

究》,2000年第1期,第67頁。

參考文獻:

[1]陳天序.非目的語環境下泰國與美國學生漢語學習策略研究[J].

海外華文教育,2013,(1).

[2]江新.漢語作為第二語言學習策略初探[J].語言教學與研究,

2000,(1).

[3]吳勇毅.漢語“學習策略”的描述性研究與介入性研究[J].世界

漢語教學,2000,(4).

[4]吳勇毅.不同的環境下的外國人漢語學習策略研究[D].上海:

上海師范大學博士學位論文,2007

[5]Garner,R.When children and adults do not use learning

strategies:Towards a theory of settings[J].Review of educational research,1990,(4).

[6]Macaro,E.Strategies for language learning and for

language use:revising the theoretical framework[J].Modern Language Journal,2006,(3).

[7]Hsiao,T.and Oxford,Rebecca L.Comparing theories

of language learning strategies:a confirmatory factor analysis.[J]Modern Language Journal,2002,(3).

[8]Oxford,Rebecca L.Teaching and Researching Language

Learning Strategies[M].Harlow:Pearson Education limited,2011.

(Ivana Davidovic 伊萬娜 江蘇南京 南京大學文學院 210093)