愛國藝人關德興演繹廣西傳奇

遠 舟

?

愛國藝人關德興演繹廣西傳奇

遠舟

愛國藝人關德興粵劇戲裝照

關德興是一個傳奇。

作為老一輩粵劇藝人,他的傳奇,以及傳奇中許多有趣的細節,今天即使你“腦洞大開”,亦難以想象得到。

尤其吸引人的是,有一段湮沒70年之久的關德興傳奇,并未發生在他的居住地香港,亦沒有發生在他經常活動的廣州等廣東各地,卻是發生在廣西,發生在梧州和桂林!

那么,且容筆者一一細數關德興的廣西傳奇,而這些傳奇,多數來自于他當年的舞臺搭檔兼老友李少林的親口講述,乃是最直接、最真實的第一手資料。

“關德興是誰?”

以往,筆者偶爾與一些粵劇界朋友提及關德興,多半人的反應是“一頭霧水”地問:“關德興是誰?”

即使在戲劇界,知道關德興一二的人,亦無非說他是粵劇老前輩,演藝了得,武功厲害,有“生武松”之稱罷了。

關德興,1906年生于廣州,家境貧寒。他13歲學戲,先后拜師小生新北、靚元亨。其中,靚元亨為當時粵劇界最為著名的“正印小武”,對關德興影響最為重要。

初時,關德興在省港澳巨型班“祝華年”跑龍套,該班有一位大老倌最紅,名為靚就。關德興極力模仿他,一招一式都學得惟妙惟肖,遂自改藝名為“新靚就”。22歲,關德興自行組班四處演出,一度去往越南,大受歡迎。因其為人正直,潔身自愛,一位越南華僑有感而發,撰聯:“無時下伶人積習,有潔身自愛美德”,贈與關德興。

1932年,關德興26歲,赴美國三藩市演出,歷時兩年。其時,有聲電影興起,關德興在演戲之余還涉足電影。其時所拍影片甚多,尤以演“黃飛鴻”為最,共拍了77部《黃飛鴻》系列電影,被列入當時“健力士”(香港譯法,內地譯為“吉尼斯”)世界紀錄,被譽為全球最長的系列電影。

1937年,抗戰爆發,關德興在香港帶頭舉行“獻機義演”,出錢出力。1937年底,他再次遠赴美國義演,為期兩年,籌得款項30余萬美元,全部捐獻給中國用于購買戰機(注:當時一架戰機價值12000美元),以此支持抗戰。國民黨當局對其大加贊賞,贈之錦旗,上書“愛國藝人”。香港“中國婦女救國會”會長何香凝亦贈關德興精美紙扇一把,題詞“愛國藝人,涓滴歸公”。

當時,整個粵劇行,享有“愛國藝人”崇高稱號者,僅關德興一人。抗戰期間,關德興所有演出均為義演,這個時期也是他一生最為輝煌的階段。

關德興不僅是當時演藝圈的名人,而且在國際上亦頗具知名度。可惜的是,史書只記下關德興抗戰期間在美國以及香港、廣東的義演事跡片段,對其在廣西的義演義舉的記載,則幾乎空白。

以下,是為“補白”。

“誰對俺們最好?只有關大哥!”

1941年12月,香港淪陷,關德興不愿在日寇鐵蹄下茍且偷生,偕妻逃往廣州灣(今湛江),然后輾轉到三埠,在新昌遇上了在中國戲院演出的勝利年劇團,該班班主、臺柱為男花旦袁是我。關德興應邀加入勝利年劇團,并隨劇團前往臺山演出,接著又到赤坎、鶴城、沙坪、肇慶、都城一帶演出。

1942年夏,勝利年劇團進入廣西,首先在梧州南華天臺獻演。

勝利年劇團在梧州的演出比較特殊,每次演出都分為兩個階段。第一階段演出的主要演員除了袁是我,還有文武生余虎臣,武生李少林,花旦陳醒依、倚羅香等,而關德興其時并不露面。

原來,關德興加入勝利年劇團后,由于每次登臺都是義演,劇團的正常收入因而受到影響,故而每當劇團到一個新地點演出時,他總是遲到幾天,就算到了也不聲張,讓劇團自演自收。等到觀眾減少、上座率下降之時,劇團就打出關德興大名,將其應邀加入劇團舉行義演的廣告四處張貼,街頭巷尾傳頌的盡是關于“新靚就”、“生武松”“生關公”、“神鞭俠”的話題。頓時,戲院上座率迅猛回升。此為勝利年劇團第二階段的演出。

這是一個相得益彰的做法,既保證了劇團藝人的基本收入,又實現了關德興通過義演籌款,為抗日救亡出力的崇高愿望。

所以,勝利年劇團初在梧州演出時,關德興尚在肇慶停留。大約一個月之后,關德興到達梧州,他首先拜會時任梧州警察局局長盧英龍、傷兵醫院負責人胡能定等。當這兩位地方大員得知關德興的演出宗旨后,大為感動,遂鼎力相助。例如,盧英龍指揮手下及有關方面,大張旗鼓地宣傳關德興的演出主張,號召市民慷慨解囊,高價購票,與愛國藝人一道出錢出力,共膺抗日救亡之重任。又如,胡能定為保證義演順利進行,特派大批傷兵前往戲院維護秩序。

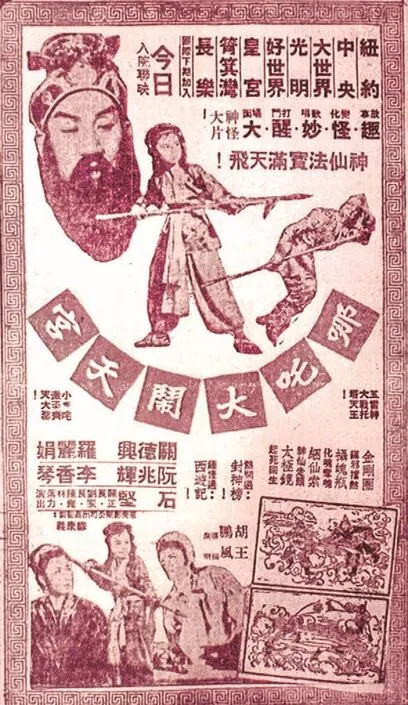

關德興參演的《哪咤大鬧天宮》的演出海報

當時駐扎梧州的傷兵自恃有戰功,在街市上動不動就掏子彈、晃手雷,強買強賣, 胡作非為,看“霸王戲”更是家常便飯。但對于關德興的演出,他們卻是罕見的“軍紀嚴明”, 不但不搗亂,不看“霸王戲”,而且還遵守胡能定的命令,盡力協助戲院“維穩”。這其中的原因,除了關德興的高尚品格之外,還因為他每到一個地方義演之前,必先采買大批藥品,第一時間送給當地的駐軍和傷兵醫院,以示對傷兵的關懷和慰問。義演之后,更是不斷地把演出收入捐獻出來。

話說傷兵們其實是很可憐的。他們從戰場上下來,轉入地方,處于“爹不親、娘不愛”的境地,吃得不好,治得也不好,一肚子怨氣。于是,傷兵們便時常三五成群地上街鬧事,如用子彈換香煙,吃飯不給錢,還掏手雷恐嚇店鋪老板。有時候事情鬧得過了頭,“兵王”(憲兵)便把領頭鬧事的傷兵抓出來,當街射殺,毫不留情。在大華戲院(今居仁路),就曾有傷兵誤占“兵王”的座位,被“兵王”押到臺口,當著全場觀眾的面槍斃。

故而,當關德興像親人一樣看望、幫助傷兵們,實實在在地改善他們的生活和醫療條件時,傷兵們就被感化了,“投之以桃,報之以李”,待關德興如兄長。所以,常有操著北方口音的傷兵,在戲院維持秩序時喊叫:“誰對俺們最好?只有關大哥!”

在山城梧州,由經常“為非作歹”的傷兵出面維持戲院秩序,可謂奇觀,市民常常不敢相信這活生生的一幕。而戲院的“守閘”(守門員)歷來視傷兵為“天敵”,現在雙方竟攜手合作、配合默契, 可謂空前絕后。

而這一切,均是關德興高風亮節之感召力使然。

關德興的義演款項,除了捐給駐軍、傷兵醫院外,還多次贈予警察局、紅十字會留醫院、商會、水災籌賑委員會、學校、乞丐收容所等單位。

“你們去打! 不夠打,告訴我,我去打!”

關德興在臺上演的都是英雄義士,在臺下亦是一位熱血沸騰的好漢,對惡勢力從不低頭,絕不讓步。

初到梧州時,有藝人向他訴苦,說經常遭到當地地痞、惡霸欺負,但又不敢頂撞反抗。關德興火冒三丈,大聲對那些藝人說:“去打,你們去跟他們打!他們有鐵尺,你們也要有鐵尺。傷了,我給你們藥,給你們治;不夠打,告訴我,我去打!”當時梧州的那些地痞、惡霸,知道關德興舉行義演深得民心,更知其武功非凡,聞此風聲,遂收斂惡行,不敢造次。

關德興還教導藝人們,一定要團結起來一致對外,才能不受欺負。后來,他看到梧州粵劇非常活躍,同時發現還有不少無依無靠的藝人流離失所,便說:“梧州有這么多戲班,這么多藝人,為什么不成立一個公會呢?”

所謂公會,是指粵劇藝人的行會組織“八和會館”。

光緒十八年(1889年),八和會館成立于廣州, 取“八方和合,同結一心”之意。根據戲班的不同行當,會館設立八個分堂,供各行當藝人交流及住宿,如小生屬兆和堂,二花面屬慶和堂,花旦屬福和堂。其余如新和堂、永和堂、德和堂、慎和堂、普和堂,則分屬丑角、武生、武打演員、接戲人以及樂手。

關德興的提議,立即得到了藝人們的熱烈響應。于是,在南華天臺戲院,關德興主持召開了粵劇藝人大會,宣布成立梧州八和粵劇協進會,即八和會館。會館宗旨是:抗日救亡,團結流散藝人;改革粵劇,復興粵劇。

大會結束后,隨即為籌募八和會館基金暨為紅十字會留醫院籌款而舉行義演。義演的劇目很多,其中之一是關德興的首本戲《水淹七軍》。

演出盛況空前。

當時梧州的各個戲班全部加盟,除《水淹七軍》的關公是由關德興獨自飾演外,其余劇目所有角色的飾演者均來自各個戲班,藝人們你演一段我演一段,爭著出臺。“棚面”(樂隊)一方更熱鬧,很多坐不上席位的樂手,只要能為義演打上一聲響鑼,也是倍感榮幸。

據說,這次名為“籌募八和會館基金暨為紅十字會留醫院籌款”的義演,藝人數百,場面浩大,前所未有。

廣西八和會館的第一任會長是關德興。其后,馬師曾、薛覺先在梧州演出期間,亦曾先后出任會長。

“為抗日救亡出力,自己苦點,算得了什么呢?”

當時,關德興義演救亡的影響十分深遠,傳遍了兩廣地區。為此,時任第七戰區司令長官余漢謀委托關德興,在梧州組建一個以宣傳抗日救亡為宗旨的劇團,名為“廣東省動員委員會戲劇宣傳團”(亦稱“廣東省動員委員會粵劇宣傳團”),同時,任命關德興為該團團長,上校級別(一說為“少將參議”)。

接受委任后,關德興即著手建團。團員有來自香港和廣州的高飛鳳、馬少英、馬月瓊、張遠聲、李伯秋、陳發,還有來自勝利年劇團以及梧州其他戲班的李少林、錦云天、錦毛鼠、張錫福、袁志光、蔣慧珠、李少卓。這些藝人都是關德興嚴格挑選并盡力爭取到的。

例如,武生李少林深知在宣傳團工作很艱苦,初時并不愿加入,關德興苦口婆心地對他說:“作為藝人,在國家民族生死存亡之際,我們應該負起責任。組建宣傳團義演,就是救亡。如果我們只顧自己,那我們的民族感和愛國心都在哪里呢?難道甘愿眼看著國破家亡,去做亡國奴?雖然,在宣傳團的生活很清苦,但我們是為抗日救亡出力,自己苦點,又算得了什么呢?”一席話,終于打動了李少林。

又如,有一次,關德興到大南戲院看鳳凰劇團演出的《花木蘭》,以便物色演員。在該劇扮演大令官的錦毛鼠(劉天錦)臨時加插了一段抗日“白欖”(類似快板),觀眾反響熱烈,全段如下:

“東方甲乙木,日本心太毒,殘害我中華,搞到一鑊粥;南方丙丁火,日本真太過,同胞齊奮起,抵制日本貨;中華戊巳土,日本無人道,侵略我中華,搞到亂糟糟;北方壬癸水,日本攞嚟衰,只要我齊心,打到日本退!”

這段“白欖”雖然與劇情無關,卻反映出錦毛鼠強烈的愛國情懷及對日本侵略者的極大憤慨,關德興尋找的正是這種具有凜然正氣的藝人。于是,他設法把錦毛鼠抽到宣傳團。

沒多久,一個精英云集的三十余人的宣傳團宣告成立。而此時關德興的私人戲箱也從香港托運過來。成立之初,宣傳團一邊排戲一邊義演,劇目有:《千里送嫂》《呂布》《平貴別窖》《水淹七軍》《戚繼光》《岳飛》《華容道》《武松殺嫂》《神鞭俠》《大俠甘鳳池》等,大都是關德興的首本戲。

在時裝(現代)粵劇《神鞭俠》中,關德興手揮長鞭,將兩米外的蠟燭火打滅而蠟燭不倒,使神鞭俠這個人物形神兼備,躍然臺上;在《大俠甘鳳池》《岳飛》《關公送嫂》等戲中,為表現主人公高超的武藝,關德興將一把極少人拉得動的強弓,以優美而充滿力度的姿勢緩緩拉滿,令觀眾驚嘆不已。

“關德興在臺上,就好像一座山那樣。”

關德興不僅有深厚的硬派武功,而且還有灑脫的做功及洪亮的唱念。他身材高大魁梧,在臺上威風八面,用當時觀眾的話來形容:“關德興在臺上,就好像一座山那樣。”

在《武松殺嫂》中,他出場念完一段英雄白,接著用官話(類似京劇發音)念:“某,武——松——!”如雷貫耳,一時喝彩聲、掌聲經久不息,關德興因而獲得“生武松”之稱。

在此值得一提的是,關德興所演的戲,都經過嚴格篩選,其內容多是宣揚俠義或忠烈的,凡與抗戰無關且又不能鼓舞人心、激發斗志的戲,他一概不演。再者,關德興歷來主張改革粵劇,所以他演戲絕少用“官話”,除非特殊情況,不講“官話”不足以表現主人公的精神面貌時,才念上一兩句,如上文提到的《武松殺嫂》。

宣傳團在梧州演出十余日后,因南寧紅十字會會長陳壽南頻頻催請,宣傳團遂以身材高大的武生袁志光領頭,撐著一面寫有“廣東省動員委員會粵劇宣傳團”字樣的大旗,離開梧州,乘船直上南寧。出發之前,宣傳團發給每位團員灰色、藍色制服(中山裝)各一套,并各發藍底銀字團徽一枚。每逢轉場及到一個新地點時,團員們必穿上制服,配戴團徽,加上他們有著如同軍隊般嚴明的紀律,故整個宣傳團格外引人注目。

宣傳團在南寧義演之后,轉往柳州、桂林等地義演,其時已是1943年春夏之交。

在南寧義演期間,關德興曾將他那把演出和練功用的強弓放在戲院門口,若有人將弓拉開,便送“對號位票”10張,否則募捐一元支援抗日。南寧精武會教頭徐庭波,聽說很多人都對那把強弓無可奈何,很不以為然,親自去拉,結果也只能掏出一元投進募捐箱。

其實,拉那把弓是要講究方法的,不然縱有千斤蠻力也無濟于事。拉弓前,須扎前弓步,拉時逐漸改扎后弓步,雙手胸部齊發力,這樣才有可能開弓。在宣傳團,能將強弓拉開者除關德興外,還有李少林、陳發、何奎武(即錦云天)。

在柳州義演期間,同在一城的“萬能泰斗”薛覺先前往拜訪,關德興拒不相見。他粗暴地對前來通傳的李少林吼道:“不見他,你說我尚未起床!”李少林忙說:“可五哥(即薛覺先)已知你在練功。”

“那你對他說,我不得閑!” 關德興說。

關德興如此厭惡薛覺先,是因為薛覺先曾在淪陷后的香港演過戲。其實,薛覺先當時也是不得已而為之,后來他也從廣州灣逃進了內地。關德興不解薛覺先苦衷,以致粗暴相待。

當久候門外的薛覺先聽說關德興“不得閑”時,非常難過,淚水欲滴,呆呆地站了一會兒,然后垂著頭默默離去。

“你給我帶來了好運!”

在桂林義演期間,有一天,關德興和李少林在街上閑逛,迎面來了一個美國兵,他一見關德興就不停地打量。關德興友好地對他笑了笑,美國兵也笑,又指著關德興嘰哩咕嚕地說個不停。關德興、李少林聽不懂,急忙請來一個叫陳超的記者幫翻譯。

《霸王別姬》劇照,左一為關德興。

原來,這位美國兵是“盟軍P14飛虎隊”(應為“美國陸軍第1 4航空隊”)的飛行員,原在美國開服裝店。當天他認出關德興身上穿的西裝正是他開的服裝店制作的,故而很驚訝,也很高興。在陳超翻譯下,關德興與那位美國飛行員談得很投機,結為好友。

一天,美國飛行員請關德興、李少林、陳超三人到咖啡廳聊天,剛坐下不久,飛行員就接到作戰信號,他立刻帶上關德興等人,駕車趕回機場(秧塘機場),迅速駕機上天。在山洞指揮部的雷達顯示屏上,關德興等人看到一架日機被擊落了,但當時他們并不知道,這就是被那位美國飛行員打下的。

空戰結束后,人們紛紛涌向機場,去祝賀那位美國飛行員。但美國飛行員卻撥開眾人,徑直奔向關德興,一個勁地向他表示感謝,連說:“你給我帶來了好運!”當時,擊落一架日機是可以獲得一筆豐厚獎金的。

美國飛行員很高興,除了請關德興等人吃飯外,還包了宣傳團晚上的演出。在正式演出前,美國飛行員特地請人編了出戲,親自參加演出。

這出戲很短,說的是一架盟軍飛機被擊落,飛行員受傷跳傘,當地農民冒著被日軍報復的危險,救起美國飛行員, 精心治療。然后,農民們歷盡艱難,沖破日軍封鎖線,將飛行員送回飛虎隊基地。

這戲并非虛構,而是根據當時發生的真實事例改編的,美國飛行員就飾演那個受傷的美國飛行員。

當時,關德興與美國飛行員的“奇遇”很是轟動,被傳為佳話。

1943年秋,關德興率宣傳團離開廣西,前往廣東,繼續在曲江、韶關、英德、清遠、四會、肇慶一帶義演。

“諗唔到,仲有人記得……”

關德興在廣西的傳奇故事,大致如此。他的愛國義舉,在同行之中,無人可比。

倘若這篇文章,能引起有關專家和學者,對粵劇、對“飛虎隊”在抗戰期間這么一段“秘史”的興趣,則筆者于愿足矣。

行文至此,關德興的廣西傳奇可告一段落。再要“補白”的,則是發生在26年前一則軼事。

大約在1990年,筆者曾寫過一篇關德興題材的文章,題為《愛國藝人關德興與廣東戲劇宣傳團在廣西散記》。梧州一位梁姓老藝人,在去香港拜見他的師父關德興時,將這篇文章當作見面禮,呈送給他。

當時,關德興已84歲高齡,讀后非常感慨,喃喃地說:“系噉啦,系噉啦,就系噉啦!(是這樣,是這樣,就是這樣了)”

1996年春,關德興病重。彌留之際,他說:“我一生做人處事,但求問心無愧,應該做的,就盡力而為。自問我一生之中,最有意義的事是抗日救亡,身為炎黃子孫,絕不可以看到自己的國家滅亡。生命多姿多彩,自問不枉此生。”

同年6月,一代愛國藝人關德興與世長辭,享年91歲。

責任編輯:陳薇

然后,老人家又自言自語地說:“諗唔到,真系諗唔到,仲有人記得……(想不到,真是想不到,還有人記得……)”