高曉松 宋柯模范拍檔

喬芊++張軍

1996-2016,這對“毫無相似之處”的搭檔,并肩走過二十年。如今手握互聯網的利劍,他們想攪動音樂行業一潭深水

像一個名門正派的互聯網公司通行的那樣,阿里音樂終于要舉辦一場發布會。地點選在北京東邊的一家五星級酒店。會場在7層,坐電梯的人有序站成小隊,壓低聲音交談。等電梯門再一打開,嘈雜聲就湮沒了一切。人們四散開,略帶暈眩地匯入安檢、簽到、追星、拍照的人潮。

舞臺上方的水晶大燈短暫地亮了一下,然后熄滅了,它顯然太過堂皇,不夠新潮。適宜的氣氛是暗的,黑色布景上有星光,幾顆星球模型安靜地在頭頂懸浮。幾乎所有人都知道了,即將發布的這款APP名叫“阿里星球”,吉祥物是一個粉色、球形的外星小鳥——它也停在空中,目不轉睛凝視人群。

宋柯(梁辰)

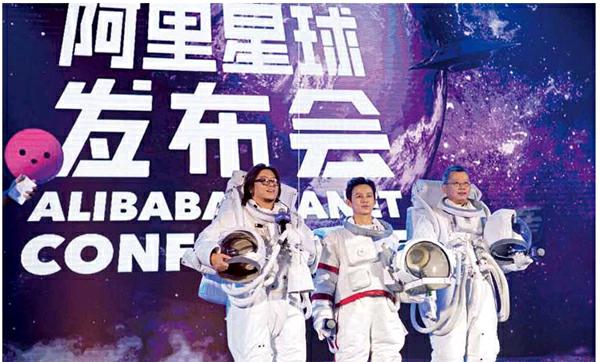

音樂響起,阿里音樂董事長高曉松、CEO宋柯和CCO何炅登場。即使裹著笨重的白色航天服,罩著玻璃太空帽,你也能通過身高、體態,和肢體的協調度分辨他們。3個人象征性地跳了一小段舞,像是在模仿人類首次登上月球。

宋柯先行離場,準備接下來的發言,高曉松和何炅被主持人馬東按住發表感言。高曉松撥撥劉海,帶著他獨有的戲謔和夸張口吻,說:“我的感想就是,千萬別跟創業的人交朋友,因為創業的人總是盯著你想,怎么能用上你一點呢?”

這是全場發布會讓高曉松印象最深的一幕,他后來跟我回憶:“所有人在底下都笑了,有的是特別會心地笑,有的是幸災樂禍地笑,想‘你小子也有今天,也來求大家了。各種各樣,但是都在笑。”嘉賓席上,他看到自己最好的朋友老狼、鄭鈞,看到“當年還不是老板”的王長田、田明、雷振劍,還看到黃渤、蔡康永、郭德綱——總而言之,“感動極了”。

接下來,宋柯和高曉松依次返場。解釋一款集合了音樂試聽、粉絲社交和幕后服務的“巨型”應用,的確需要花費一些時間。宋柯使用幻燈片,條分縷析,實時展示環節由于網絡擁擠卡頓了一會,很快也解決了。高曉松沒用幻燈片,語言是他最好的工具。像搭檔多年的慣例一樣,宋柯負責管理細節,高曉松負責展示激情。

韓國女星林允兒上臺時,幾位看起來酷酷的女生突然瘋狂大叫,從椅子上彈了起來。在一條狹窄的過道上,另一個扛著單反的女孩根本不知道發布會要發布什么,她只為自己的偶像而來——演員陳曉緊挨過道坐著,和她的距離只有一米。她們袖子上的貼紙都寫著“VIP”,在阿里星球的設計中,粉絲是上帝。

從一個月前的公測開始,阿里星球就進入宣傳期。這期間,高曉松和宋柯分別接受了十來家媒體的采訪(以群訪為主)。考慮到他們密不透風的日程表,這相當罕見。發布會結束、兩人共同接受了又一輪群訪之后,我們提出能否在高曉松車上再補充一次采訪,可他拒絕了。“我在車上還有大量的事情要處理,總要給我留點時間吧?”他少見地沉下臉,卻還是帶著商量和懇求的語氣。每個人都以為他擅長說話,慣于滔滔不絕,但有時,他似乎只是在配合、在忍耐。

第二天,宋柯飛往香港,高曉松飛回洛杉磯。20年來,他們就像這樣時近時遠。但宋柯說那只是空間上的,他們始終保持著高頻的聯系,并在大事件上進退與共。

大哥和小弟

宋柯表示如今他們的工作狀態比在唱片公司時忙了10倍,高曉松認為不止。他們分別打了個比方。宋柯說,“互聯網是基礎工程,你想修一條好的高速公路,好的機場,好的電網,都是很精細的工科過程。”高曉松則說,“這個事兒對我來說很新,層面也大,就像你手里拿了個大殺器,你還能睡著覺嗎?總想比劃比劃吧!”

這樣的表述方式和語言風格暗合了兩人截然不同的個性。宋柯極其務實、冷靜,表情是終年不化的雪山,發起脾氣來會高聲呵斥,五官卻不見猙獰。高曉松大多數時候是感性的、熱情的,如果沒有拿著一把扇子揮舞,他的手也總在半空。他看上去比電視上瘦,異常敏捷;又和電視上一樣容易開心,常常就把自己逗樂了,咯咯笑個不停。

宋柯生于1965年,比高曉松年長4歲。1988年宋柯從清華環境工程系畢業時,電子系新生高曉松剛入學。那時高曉松還沒成名,某次在學校草地上彈琴,終于盼來人圍觀了,那人劈頭就問,“你認識宋柯嗎?”“不認識。”“不認識宋柯還彈琴唱歌?”高曉松有點蒙,暗暗記住這個人名。他并不知道,宋柯在北京高校音樂圈里叱咤風云,還在首都高校外語歌曲大賽上拿過第二名。當時的第一名是劉歡。

高曉松記得清楚,他們第一次見面是在清華南門外一家涮羊肉店。冬天隔著玻璃窗,霧氣彌漫,他看見一大桌人觥籌交錯。“每個人都以跟宋柯吃涮羊肉為榮,就仿佛大哥回來了,小弟特興奮。”高曉松說。在一種奇特的儀式感中,高曉松正式認識了宋柯。

麥田音樂成立初期,左二起:劉歡、宋柯、高曉松

宋柯的確有一陣子對音樂夢想認真,也正兒八經寫過幾首感傷的歌曲。臨畢業時幾個哥們兒酒后憧憬人生,有人說要開建筑師事務所,有人說要開律師事務所,他說要開唱片公司,說完各自用煙頭在小胳膊上燙個疤。“當時我就是隱隱約約知道有唱片公司這么個東西,”宋柯指了指那個疤,又點了一根煙,“都不是為姑娘,全是哥們義氣。寫歌也是年輕的時候神經病,假迷茫。”

“年輕時候是真迷茫吧?”我問他。“當年的清華,說不好聽都是天之驕子,內心都自信得不得了,但是假裝自己找不到方向。畢業之后一大半都去美國了,有啥沒方向的?”

宋柯也去了美國留學。他發現他的美國同學、樂器店老板彈琴都比他好,震驚之余幡然夢醒,徹底打消了做音樂的念頭,轉頭做起珠寶生意。“如果回國不是遇見曉松,除了愛好,我大概不會和音樂有什么關系。”宋柯說。

就在宋柯開著車把美國南部“量過一遍”,珠寶買賣做得有聲有色時,高曉松火了。1994年,“大地唱片”企劃和制作人黃小茂推出《校園民謠I》,最紅的兩首歌是高曉松詞曲、老狼演唱的《同桌的你》和《睡在上鋪的兄弟》,校園民謠風靡一時。也是這一年,內地搖滾樂到達巔峰。

資深音樂企劃人詹華記得,那時候唱片公司興起不久,一切都是新的,二十五六歲的年輕人打成一片,老板、藝人、制作人、工作人員不分你我。“高曉松之前就拍廣告,屬于先富起來的,但他掙得快花得也快,每周坐飛機去見女友。老狼、鄭鈞都還沒錢,舍不得打理自己。”詹華說。他認為高曉松和宋柯后來之所以搭檔多年,也是有早年友誼打底,根子上單純。

回憶當年時,有另一個有趣的細節。出國前,宋柯曾經賣出去過一首作品,還收在某張專輯里。他只記得“詞賣了60塊,曲80塊,一共140”,連演唱者是誰也想不起來了。但當我問起高曉松這件事時,他脫口而出,“孫國慶啊。”

從老板到員工都會彈琴

“麥田音樂”是在亞運村某棟辦公樓里誕生的,因高曉松酷愛《麥田里的守望者》而得名。在此之前,一夜成名的他開始做制作人,并物色好葉蓓、樸樹等幾位年輕歌手。1996年宋柯回國,高曉松去新大都飯店看他,發現昔日的音樂帶頭大哥帶了兩大皮箱首飾,再去他家一看,還帶回一大堆唱片、一把電吉他。高曉松心里活泛起來,乘勢攛掇宋柯,“看來你對音樂還有這么大熱情啊,要不咱們開唱片公司吧?”宋柯在心里掂了掂,答應投資20萬,轉頭把首飾送了人。

那時的高曉松心氣高,厭惡應酬,只和看得上的人交朋友,有意無意得罪不少人。有人來質問宋柯:看你這人挺聰明啊,怎么看上高曉松了?宋柯也不強辯,兜著。多年后高曉松過40歲生日,三兩個朋友酒到酣處,高曉松問:前40年我有什么缺點?宋柯答:恃才傲物。高曉松也認。

他們在不同場合回憶起麥田的草創歲月。宋柯在微博里寫,“遇到不少朋友,錯過不少姑娘,喝了不少大酒,做了不少音樂,感恩生活。”高曉松在文集《如喪》里更加深情滿懷:“從老板到員工每個人都會彈琴的麥田音樂”、“在瘋狂暈眩的世紀末安靜地彈琴唱歌的麥田音樂”、“每天被全國各地知音寄來的字跡漂亮的上百封信感動和支撐著的麥田音樂。”

在那些堆積如山的信件里,有一些來自樂評人李皖。李皖生活在武漢,當時是《長江日報》新聞部主任,業余時間寫樂評。他和高曉松通過麥田員工、后來新峰公司老板付翀認識,開始書信交往,聊的內容大都和音樂有關。“高曉松的信和他歌詞前的序言差不多,強烈的感情,精美的文字,漂亮的小心思。”李皖說。

李皖寫于1999年的舊文《兩個高曉松》最近幾年被頻繁提及和引用。也許因為出自真實親密的交往,李皖下筆如刀,卻不冰涼。但在當時,人們對高曉松的印象還停留在他“內向、傷感、學生氣”的一面——“像老狼那種形象似的”——沒人能想象一個“輕佻、貧嘴、痞里痞氣”的高曉松。李皖的文集編輯甚至擔心這個評價太過外露,沒敢收用。若干年后,人們才從選秀評委席上、脫口秀里、視頻節目中,看出高曉松個性端倪。

李皖也記得宋柯。“印象中他很寡言,是一個文化商人,因為他更關心唱片能不能賣錢。高曉松更關心藝人的才華,他是創作者的保姆。”一次,高曉松看中了一對酒吧駐唱歌手,急吼吼拖大家去聽。李皖記得那一男一女,邊彈吉他邊唱,用一種很生僻的像是生造的語言,“男的很低沉,女的很明亮。”但宋柯沒表態,最后也沒簽。“他大概認為那個東西太小,沒有價值。”

高曉松認為,正是這種配合讓兩人的小隊伍八面玲瓏。“一個人你讓他分裂成倆腦子,這邊跟藝人們談人生談理想談藝術,談存在主義,那邊跟大機構談生意、談數字,businessplan,特別不容易。”他說。

麥田音樂獨立存在4年,只發了3張專輯——高曉松作品集《青春無悔》(1996)、樸樹《我去2000年》(1999)、葉蓓《純真年代》(1999)。“做了沒發行的還有好幾張,小樸正式版本發之前還廢了一張,相當于重做。”宋柯說,“當時老想做出好唱片,單位成本太高,也沒什么經營思維,就是小作坊。”

內地唱片工業在1994年大爆發之后,盜版愈發猖獗,即使正版大賣(幾十萬到百萬級別)也賺不到錢。內外交困幾乎拖垮了麥田,最窮時連工資都發不出。宋柯負氣地想,“我學工科的,做什么買賣不行,一定要做這個?”老狼也知道麥田賠了錢,但他印象中的宋柯一向沉穩,“看不出內心的起伏。”

“當時我已經跑去干別的了,老宋也準備去荷蘭銀行上班了。”高曉松回憶。轉機在谷底到來,2000年,五大唱片之一的華納進中國,收購了麥田。高曉松開始在門戶網站、電影、廣告圈子里闖蕩,宋柯加入華納,繼續麥田的事業。

命題作文

宋柯宣布簽下李宇春的時候,很多人覺得他瘋了。在此之前,他還簽了刀郎。“刀郎的音樂有人竟然覺得不好,我都很納悶。”宋柯搖頭,“也有人說李宇春紅不過3個月,還是帶著‘恨的那種口氣。”他不為所動。即使后來證明了,有些人是轉瞬即逝的,但另一些人注定常青。

2004年,麥田脫離華納,接受太合傳媒投資成立太合麥田,高曉松是牽線人。在宋柯看來,華納時期他是職業經理人,學習國際公司的精細管理與運作,也交出不錯的成績單(推出過那英、孫楠、老狼、樸樹、周迅等人的專輯)。但太合麥田才是真正意義上他個人設想的張揚之地:順利獲得兩輪融資、嘗試收購版權、探索數字音樂,還有他最得意的一件作品:李宇春。

“一個唱片公司老板的職業生涯里,這樣的藝人有一個就夠了。”宋柯說。后來成為太合麥田CEO的詹華認為,李宇春帶給太合麥田的品牌價值是重大的,“當時全中國的人都知道有李宇春,關注李宇春的人都知道了太合麥田。”

某天,埋頭創作的高曉松接到宋柯急電,讓他交一份“命題作文”——為李宇春簽約太麥后的首只單曲填詞,主題有二:圣誕祝福,向“玉米”致謝。宋柯從不與高曉松談錢,高曉松也羞于問,只提了一個條件:和李宇春面談一次。

在高曉松的車里,兩人對坐,他“像個娛記般摸出一張小紙,上面寫了N個小問題”。《如喪》中,高曉松記下這段問答。

我:從前圣誕怎樣過?

李:四處演出。

我:夢想怎樣過?

李:一個人待在屋子里。

我:如果這時候你出門,遇見很大的人群,加入嗎?

李:不。

我:穿過嗎?

李:不。

我:你怎么做?

李:回家。

我疑惑了,停下來,問了一個稍有腦子的人就會問的嚴重問題——

我:既然你這樣孤獨且淡定,干嗎去參加超女,和好幾萬胖瘦不等女人在烈日下擠來擠去排六七個小時隊就為上臺唱個破卡拉OK?

李:我沒排隊。

我:你夾三兒?

李:沒有,我沒報名,一個報了名的朋友把我帶進去的。

這首歌叫《冬天快樂》。高曉松評價李宇春:唱得不錯。宋柯評價高曉松:寫得挺好。2012年高曉松作品音樂會上,他感謝了到場的一萬兩千名觀眾,并在串場時說,“我服務過三代歌手,這是最年輕一代的優秀代表”——接著李宇春從黑暗里出現,平靜地唱完了這首歌。

這場音樂會之前,高曉松因酒駕事件在拘留所度過半年。這是他踩下剎車,認真重啟人生的時刻。宋柯找了各種關系去看他,并以一種極其理性的方式安慰了他:“我說這件事有雙重價值,一重是無形的,能讓人成熟;另一重是有形的,值一個不小的數字。”他記得高曉松搖頭,全然不信。很久之后的一次飯局上,高曉松猛然想起這段插曲,發現宋柯居然說中了。

“唱片已死”之后

老狼跟大家一樣,在網上看到了高曉松加入阿里音樂的消息。他一點也不吃驚,反正“高曉松從來都是天馬行空的”。這也印證了高曉松的說法,“我和老狼從來不聊工作。”

高曉松聊工作的對象是宋柯,兩人接觸之頻繁遠超過“沒什么正事兒聊”的他跟老狼。對于和宋柯的這種搭檔模式,高曉松式的總結是,“我打頭陣,老宋斷后。”這種打法從麥田時代就確立了,直到最近幾年,他又拖著老宋跳了兩次槽。

“他就是張牙舞爪地出去張羅事兒,回來把這個事兒給我描述出來。我就覺得,噢,確實靠譜,就去做執行。”宋柯說。高曉松幾乎表達了相同的意思:“老宋是個特別細致的人,也愿意鉆研業務。我是那種粗糙的人,優點是視野開闊。我負責向外看,機會在哪兒,合作方在哪兒。他負責向里看,行業內部怎么整合,企業內部怎么管理。”

執行層面的事高曉松一般不參與。在阿里音樂,有下屬向他請示業務,嘰里呱啦說一大堆,高曉松就回一句:你問宋總。

在高曉松眾多角色里,宋柯最喜歡的一種是“企劃大師”。“他的謀略很能吸引人。你看他聊天也好,做點什么也好,總是很招人關注。而我又比較低調,正好能互補。”

“你常會被他的激情感染嗎?”我問。

“會。到今天還會。”宋柯極輕微地點了下頭。

2012年初,新聞網站的娛樂版頭條里,有一條是“宋柯辭職賣烤鴨,稱‘唱片已死”,引來圈內震動。當時一些唱片公司正在融資,投資人聽到行業“噩耗”心生退意,關系近的同行只好請出宋柯澄清。“其實說那話也是我跟曉松想壓壓版權價。”宋柯坦陳那是商業策略。他非但沒有轉行,還很快和高曉松進入恒大音樂,一邊采購版權,一邊在全國做了二十多場“恒大星光音樂節”——現場演出一度被認為是音樂存活的所剩無幾的平臺之一。與恒大音樂三年合約期滿,兩人沒有續約,原因之一或許是音樂節的盈利能力依然微弱。

“唱片死是肯定死,但不等于音樂死,當時很多媒體就沒把這個搞明白。而且它對中國來講是一種進步。如果唱片不死中國跟這個行業的差距依然是20年以上,但是唱片死了,音樂是可以和海外縮小差距,甚至可能趕上的。”宋柯說。

拖累內地唱片行業的是盜版。盜版有兩輪,第一輪是地面盜版,高曉松記得早年和劉歡一起申訴唱片被盜,敲遍了有關部門的門,“沒找到對口的。”但那時,唱片公司還能依靠出售少量正版(大概占市面總銷量的10%)以及和盜版商談判得以存活。等到第二輪互聯網盜版,音樂不花一分錢就能聽,“正版商也沒有了,盜版商也沒有了,全死了。”高曉松說。

許多名震一時的唱片公司在第一輪盜版中消失了,比如90年代成立的大地、正大、風行,另一些則在第二輪盜版中謀求生機,比如摩登天空(發力音樂節),太合音樂(與百度音樂合并,太合麥田成為子品牌),樂華娛樂(主打影視音樂)。國際幾大唱片公司的中國分部堅持發行唱片,但藝人的經紀約(在國外唱片約和經紀約通常分開)依然是盈利的重頭。

另一端,數字音樂的流量入口被幾大在線音樂服務商把持。早期版權混亂,野蠻生長,直到去年7月“最嚴版權令”頒發,“盜版”曲目才批量下架。版權價格也急遽增長,大平臺之間陷入爭奪。就在我等候采訪的當口,阿里音樂一個女員工因為下載了蝦米音樂之外的另一個播放器而被男同事“取笑”。女員工攤攤手說,沒辦法啊,有首歌只有XXX音樂上有。

在宋柯看來,全行業的版權總規模在10億元,這個數字看似驚人,但對于整個行業的價值來說,是微不足道的。高曉松的說法是,版權大戰只是五子棋,而阿里音樂要下的是圍棋。

高曉松在許多場合談起加入阿里音樂的決定性時刻。2014年底,他邀請馬云參加他的杭州音樂會,馬云沒空,卻極有興趣聽聽他“對音樂行業的想法”。高曉松先是寫了幾百個字陳述己見,隨后拉著宋柯和馬云面談,雙方一拍即合。當時,馬云已經收購了蝦米音樂和天天動聽兩個播放器,并在一次公開演講里稱:互聯網10年后的機會是健康和娛樂。

“商業這根弦兒”

來到阿里音樂之后,高曉松和宋柯發生過兩次爭執,都和公司戰略有關。爭執的結果是一人讓步一次。多數時候,他們從不同角度想問題,然后碰撞。“這么多年,小吵架當然有,但從沒鬧掰過。”高曉松說。

當被問及兩人的共同點時,答案也相當一致。宋柯的說法是,“沒什么一樣的,幾乎是反的。他嘲笑我冷血,我嘲笑他大情種。”高曉松則說,“我倆生活上沒什么重疊,也沒什么共同愛好。”采訪他們的朋友、同事、前同事,也無人提及兩人有任何細微的相似性。直到老狼談起一段往事,才透露了某種線索。

2002年,老狼第二張專輯《晴朗》發布,當時他簽約華納麥田,老板是宋柯。出于經營考慮,宋柯希望老狼配合宣傳接受一些媒體采訪,保持曝光率,但老狼很抵觸。“為了這些雞零狗碎的事情我們有些爭執,但老宋的情商是比較高的,所以基本還是按他的要求去完成了。”老狼在電話那頭緩緩地回憶、緩緩地講,講到這里終于笑了。“《晴朗》是我1995年出版《戀戀風塵》之后的第一張專輯,其實對我演藝生涯是非常重要的,但那時候我也比較任性吧,不懂事,回想起來老宋當時對我的要求還挺對的。”

高曉松和老狼不同。他打從一開始“就有商業這根弦兒”。他早早獲得過商業上的成功:第一首歌《同桌的你》就出名了,第一張作品集《青春無悔》大賣,

1996年作品音樂會一票難求(“演唱會開到一半外面進不來的還有幾百人”),第一本書《寫在墻上的臉》也十分暢銷。高曉松一直是被市場寵愛的,因而對商業敞開懷抱。“對我來說沒有商業和藝術這么嚴格的區分,我只關注好與不好。”看起來,他從沒經歷過外界所臆想的蛻變,“我從來不是堅持小眾路線的‘那種文藝青年。”

從這個意義上,高曉松理解并尊重作為“商人”的宋柯,并真誠地需要他。作為一種回饋似的,宋柯欣賞高曉松的才華,并且熱愛音樂。這種往還讓他們不僅互相補充,而且互相信任。

其實兩人不乏共同點:出身清華,從骨子里驕傲;邏輯清晰,具備理性眼光(高曉松認為娛樂藝術圈充斥著感性與沖動);分寸感好,互不介入私人生活;以及同一個嗜好——在兩個時間段、兩間辦公室里,他們幾乎都是不間斷地點煙、吸煙,再把煙蒂按進同一個煙缸。

或許是角色定位的必要,或許是避免沖突的智慧,他們放大著彼此的不同。比起其他公司的管理者及其搭檔,高曉松和宋柯的關系更加平等、穩定。

高曉松、何炅和宋柯身著太空服登臺亮相(梁辰)

阿里音樂員工說,兩位老板共同出席的正式場合,高曉松講話更多,非正式場合,同樣如此。只是主題和氣氛變了——通常是高曉松揭宋柯的短,宋柯笑而不語,實在受不了才反擊。某種程度上,這構成了阿里音樂有別于一般互聯網公司的一種面貌,它更加放松、隨性,有人味兒,“畢竟和創作者、藝人打交道,他們天性比較自由,你也很難是一個完全理性的人。”阿里音樂一位高層這樣說。

考卷內外

阿里星球是高曉松和宋柯入職大半年后交出的第一份考卷。它的前身是播放器天天動聽。據說軟件更新時,7成老用戶留存下來,遷移到這個全新的星球——狂熱的粉絲可以加入圈子(類似微博的“關注”),為偶像打卡、應援,賺取福利。普通聽眾照舊聽歌,新選項是看草根歌手直播。音樂人則可以展示作品,販賣手藝,比如“為超女寫歌”。總的來說,它是大而全的平臺,極重運營,和互聯網“垂直”發力的通則背道而馳。

這樣野心勃勃的設計透露了高曉松和宋柯對音樂行業的思考。比如粉絲能量巨大,有待調動;比如幕后制作不透明,大量音樂人生計艱難。但高曉松也承認,這是一種廣撒網式的探索,只有適者可以生存并且長大。

詹華認為,阿里星球的本質是在“付費買唱片”和“花錢看演出”這兩項傳統盈利模式之外,尋找新的道路。李皖也認為,它是在數字音樂付費全面到來之前,嘗試提供一種過渡性方案。

“音樂行業靠銷售唱片的方式沒有了就沒有了,但它最終是可以復活的,因為不復活是不可思議的。如果我們只欣賞古典音樂,那沒有版權也可以持續下去,但每一代人都需要自己的藝術和偶像。音樂會重新走向付費,這會是一種覺悟。需要時間。”李皖把這個問題歸于“過去的文化藝術形式在鏈條斷裂后如何愈合”的問題,后者更真、更普適。

5月20日,臺灣樂隊五月天在阿里音樂上線了最新專輯《作品9號》,預售單價20元。第二天,宋柯發了條朋友圈:“一早發現已經第兩萬名了,五月天群眾基礎好扎實!”

在眾多對音樂行業表達憂慮、期待突圍的聲音里,老狼是個特例。他因遠離產業而從不覺得悲觀。“這些年有越來越多的音樂人無論怎樣浮出水面的,都說明,好的音樂一直還在,并不像大家說的那么衰亡。”老狼曾熱心地把萬曉利推薦給獨立廠牌“十三月”老板盧中強。對于宋冬野、馬頔、堯十三這批新生代民謠歌手,他也表達了贊賞。“有80、90后的色彩,還挺了不起的。”他說。

某種程度上,這是“互聯網摧毀大唱片工業”那枚硬幣的背面——互聯網讓音樂制作的門檻降低,小成本、高品質的音樂生產、消費和回收成為可能。盡管它們中的大多數依然顯得小眾而寂靜。

最近,阿里星球上的熱門活動之一是為獨立音樂人陳鴻宇的新專輯招募團隊。他們放上一首沒有填詞、也沒有成型編曲的DEMO,向網友征集歌詞。文案上寫著:“它給你什么感覺就怎么寫,題材不限”、“如果實在拿捏不準,可按下面的填詞字數參考。”入選詞作費3000元。這讓人想起宋柯說的,以前的玩法老沒摸到音樂。

作為唱片公司老板的宋柯曾經發行過幾十張專輯,但一張也沒留下作紀念,他不是愛懷舊的人。采訪中他也極少流露感情,偶爾會摘下眼鏡,眼眶深處顯出一絲疲憊。當我請他談談高曉松對他的影響時,他看起來有些不一樣了。“他算是一個燈塔似的,要沒他在這塊照著,我干著干著可能就暗淡了。老是快暗淡的時候,高曉松這燈塔又亮了。”