SCI收錄公共衛生領域學術期刊及其文獻計量學指標綜合分析

崔云裳

DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2015.36.004

摘 要:在科技期刊國際化大環境下,我國公共衛生類期刊急需借鑒借鑒國際優秀期刊辦刊經驗。該文使用2015發布的《期刊引證報告》(JCR)和Web of Science,研究分析Q1區SCI公共衛生類技術期刊基本特征和期刊影響因子(IF)、5年影響因子、即年指數、總自引率和統計年自引率、特征因子、論文影響力等計量學指標,發現我國的公共衛生領域期刊國際國際影響力不高,稿源國際率低,論文影響力低。此類期刊需要與國際出版平臺深度合作,充分發揮編委作用,豐富文章類型,組稿高被引文章反映出的熱點領域稿件,并落實國際化辦刊措施。

關鍵詞:公共衛生 出版周期 影響因子 高被引文章

中圖分類號:G25 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)12(c)-0004-05

公共衛生是關系到一個國家或一個地區人民大眾健康的公共事業。近期國際上及中國頻發的公共衛生問題,特別是2014年突發傳染病事件如埃博拉爆發、脊灰疫情復燃、中國廣東登革熱流行等,將大眾關注度提到新高。

湯森路透2015年7月發布的2014年《期刊引證報告》(JCR)顯示[1],我國的科技研究發文量迅猛增高。而在公共衛生領域,我國公衛領域發文量在2003年SARS爆發逐年上升,由2003年的第九名,到2007年僅次于美國發文量位列第二,并一直保持至今。然而,該領域相應的SCI期刊卻沒有得到相應發展。

時值中國學術出版“走出去”正處于“機遇期”,該文通過分析位于Q1區的40種公共衛生領域SCI期刊的出版周期、出版平臺和出版語言,載文量、被引頻次、影響因子、5年影響因子、即年指數、自引率、特征因子和論文影響力等計量指標,找出我國公共衛生類期刊與國際高影響力期刊的差距,以期能為提高我國公共衛生學術期刊的國際影響力明確方向。

1 研究方法

數據統計基于2015年11月30日檢索湯森路透數據庫。鏈接ISI Proceedings網址[1],進入Web of Science頁面,基本檢索選擇出版物名稱,時間跨度界定2010~2014年,檢索國家/地區和文獻類型并分析結果;通過Web of Science核心合集檢索結果界面進入創建引文報告,檢索發表論文篇數排前10位的國家和地區。點擊Journal Citation Reports,選擇JCR版本和檢索年;進入學科分類選擇PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH并通過期刊標題觀察位于Q1區期刊數據。檢索結果為2014年SCI收錄公共衛生類Q1區期刊。點擊所選期刊的超級鏈接,獲得每種刊的詳細信息。經過歸納、分類、總結和分析,得到SCI收錄公共衛生類Q1區期刊的數據。

2 數據統計分析

2.1 國家分布、出版語言、出版方式、出版單位和出版周期

位于Q1區的公共衛生學術期刊共有40種。美國18種,歐洲20種(其中英國13種,荷蘭2種, 瑞士2 種,丹麥1種、德國1種、芬蘭1種, 新西蘭1種,日本1種;除一本瑞士辦期刊為多語種期刊外——B WORLD HEALTH ORGAN,其余均為英語。從國家和語言分布可以看出,高影響力期刊大多來自英美,分析主要有以下兩點有關:(1)國際上科技交流的通用語言是英語,且JCR數據庫中的主要數據包括標題、摘要、關鍵詞、正文、參考文獻等全部都是英文收錄,其他文種需要翻譯成英文。(2)英美是經濟發達國家,這與公共衛生發展方面高度發達是一致的。

在所有SCI收錄公共衛生學科165種期刊中,有32種是OA出版方式,Q1學科中有5種期刊是通過OA Open Access,開放獲取)形式出版的,分屬英國(2種)、美國、瑞士和日本,其中影響因子排名前十位中占3種。盡管國內外均有報道顯示,OA期刊的影響因子、總被引頻次和即年指標均高于非OA期刊[2],且在醫藥衛生領域OA出版期刊被引頻次逐年大幅提高[3]。

這40種期刊的出版單位絕大多數(36種)是國際著名的出版商,如Elsevier、Oxford、Springer、Taylor、Wiley等。其他有大型學術團體,如日本流行病學會、美國癌癥研究協會等。依托大型出版商辦刊仍是學術出版主流,歐美國家出版方式已經全面市場化并與國際接軌,而我國在國際化出版方面需加快腳步[4]。

40種期刊中,21種是半月刊或月刊,13種是雙月刊或季刊,3本是8或10期/年,兩本是年刊,還有一種多語種期刊是沒有明確的分期。除了特殊的期刊EPIDEMIOL REV和ANNU REV PUBL HEALTH是一年一刊,所有期刊均具有較好的時效性,稿源數量也基本適合出版要求。由于公共衛生學科的特殊性,有些研究需要長期大樣本進行積累,并進行回顧綜述分析研究,所以像EPIDEMIOL REV和ANNU REV PUBL HEALTH這樣的年刊,其影響因子仍能位于第4、5位,且強于多數月刊、雙月刊期刊的影響力。

2.2 計量學指標統計分析

Q1區40種期刊的IF在2.699~10.042之間,平均值4.297,5年IF平均值為4.657。即年指標(Immediacy Index,ImIn)在0.351-4.345,平均值1.110。ImIn主要表述期刊發表的論文在當年被引用的情況,用來評價哪些科技期刊對熱點反應快速發表了大量熱點文章,進而能夠衡量該期刊中發表的研究成果是否緊跟研究前沿的步伐。同等情況下,引用期刊的發表周期越短,源期刊的即年指標越大,因為引用期刊的發表周期越短意味著源期刊論文被引情況越早被檢索,但是需要考慮多種因素[5],即廣義的“發表周期”包括寫作、退稿等時間。

40中期刊的總自引率平均15.5%,5年自引率平均9%,對期刊IF值的貢獻相對合理。其中一本期刊PAEDIATR PERINAT EP的IF值中高達57%屬于自引貢獻,說明有人為操控IF值的嫌疑。短期大量自引可能會大幅提高影響力,但長時間人為操控就有可能被JCR排除在外。

40種期刊的特征性影響因子分值在0.002 04~0.057 49之間,平均0.019 2,與知名大學科期刊還是有較大差距。影響因子排名第一的期刊LANCET GLOB HEALTH其特征性影響因子較低,僅0.002 04,在Q1區期刊中排名最后,說明其有引文的數量和質量不相符,可能存在施引期刊的層次相對較低的現象[6]。而論文影響力平均值通常假定為1.00,大于1.00標明期刊中的每篇論文影響力較高,而這40種期刊絕大部分影響力分值高于1.00,均值為1.779,說明40本期刊的論文整體影響力較高。

2.3 發文量及國家分布、論文類型、高被引文章分析

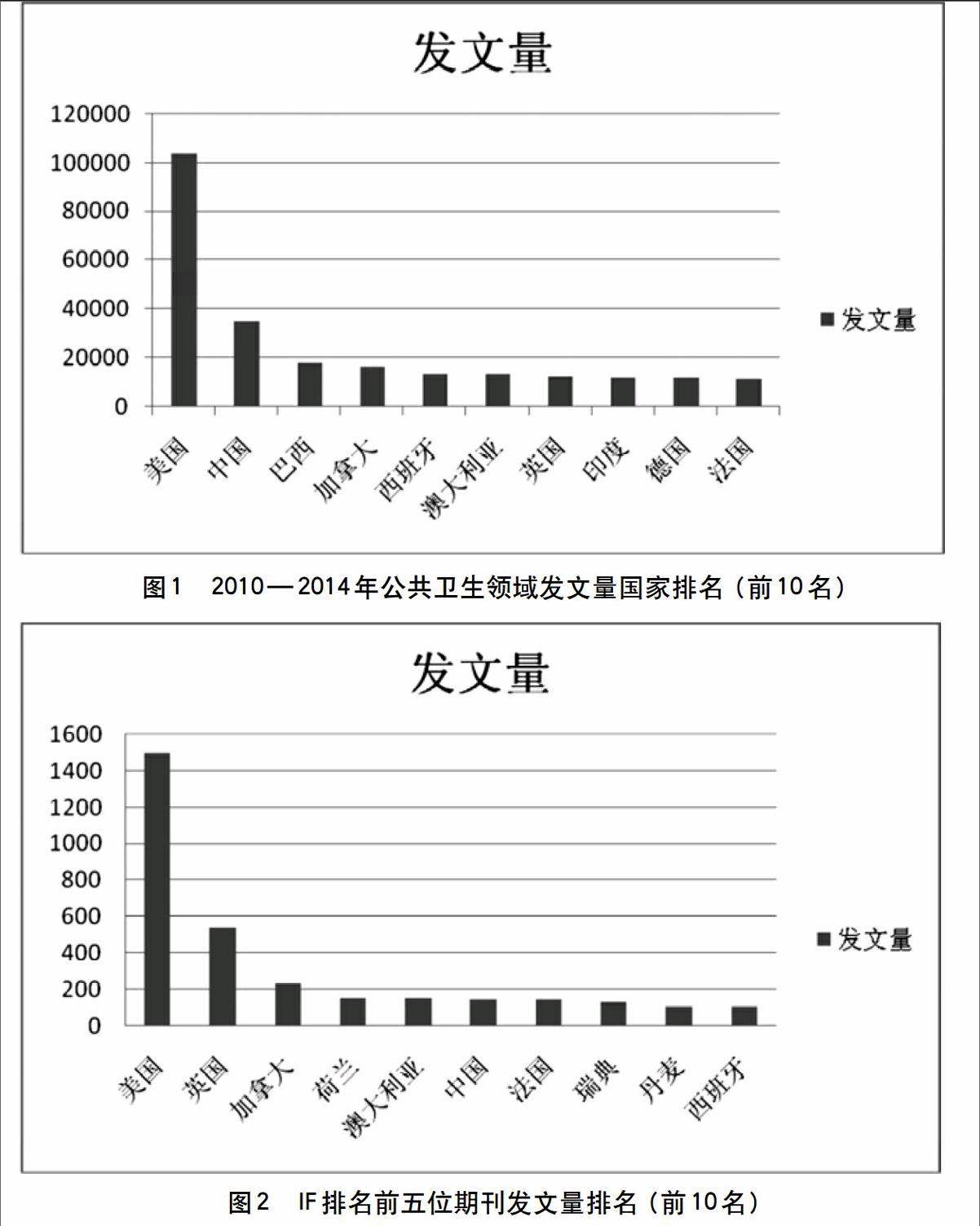

各個國家和地區的科研能力在一定程度上可用發文量來衡量。檢索2010年—2014年在公衛領域期刊產出論文數和地區分布時發現(圖1),我國發文量位于第二位,僅次于美國,表明了中國在公共衛生領域具較強的科研實力。而IF排名前五位期刊發文地區分布(圖2)時發現,高影響力論文集中在英美,中國則排名第六。這在一定程度上反映了中國的公衛領域文章可能存在發文量與質量相分離的狀況,中國的公共衛生稿件質量需提高;同時由于中國的公共衛生期刊影響力不高,大量的優質稿件趨向投稿其他高影響力期刊。因此,只有提高自身期刊質量和國際知名度,才能更好的吸納優質稿源。

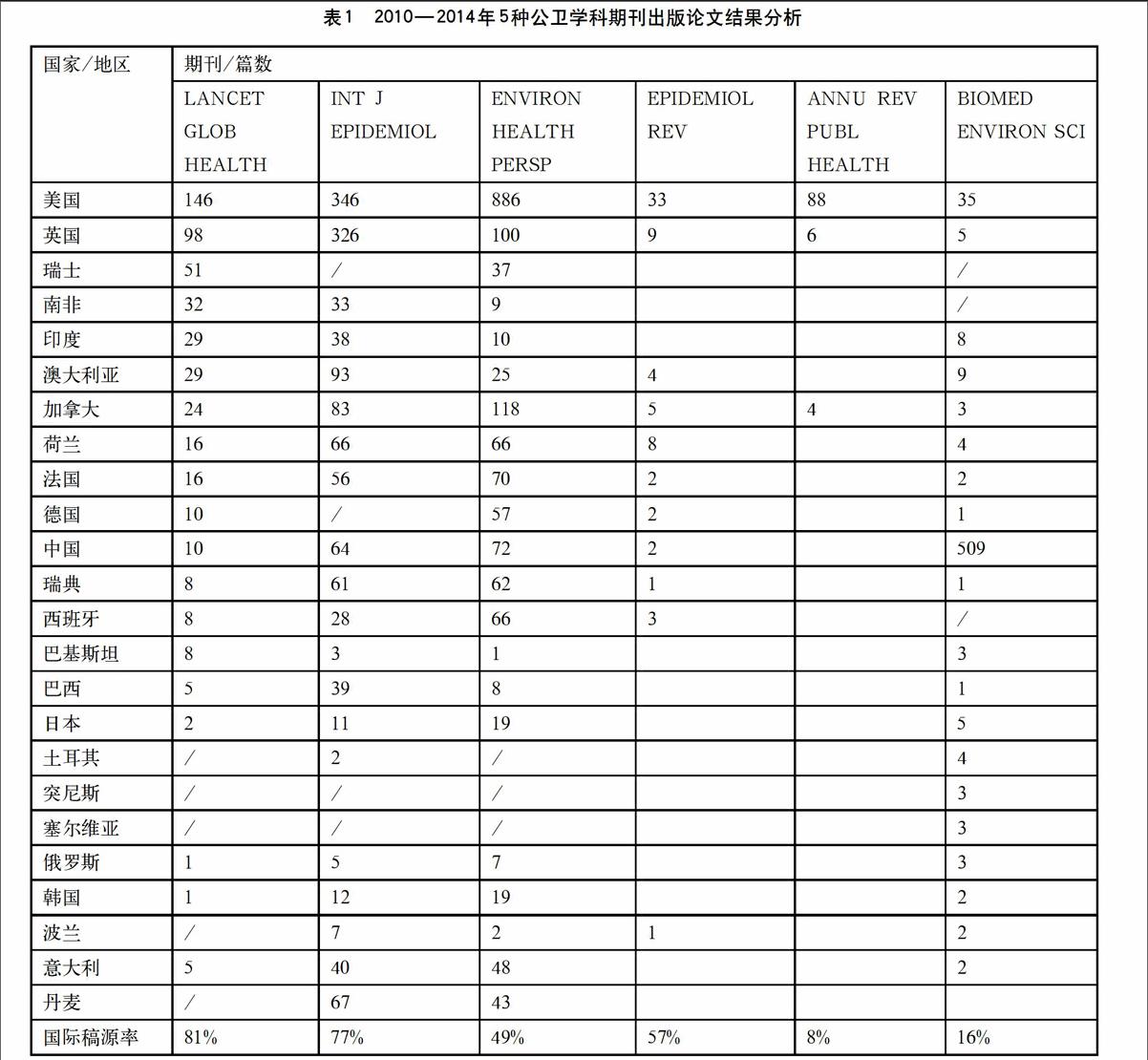

2014年IF排名前五位的期刊發表的論文的作者主要分布在英美(表1),除兩個年刊特殊情況外均多為各國際稿源。國際稿源率按IF排名依次為:81%、77%、49%,57%、8%,而我國公衛期刊的稿源大多來自中國,國際化程度明顯不夠,國際稿源又多是經濟欠發達國家。

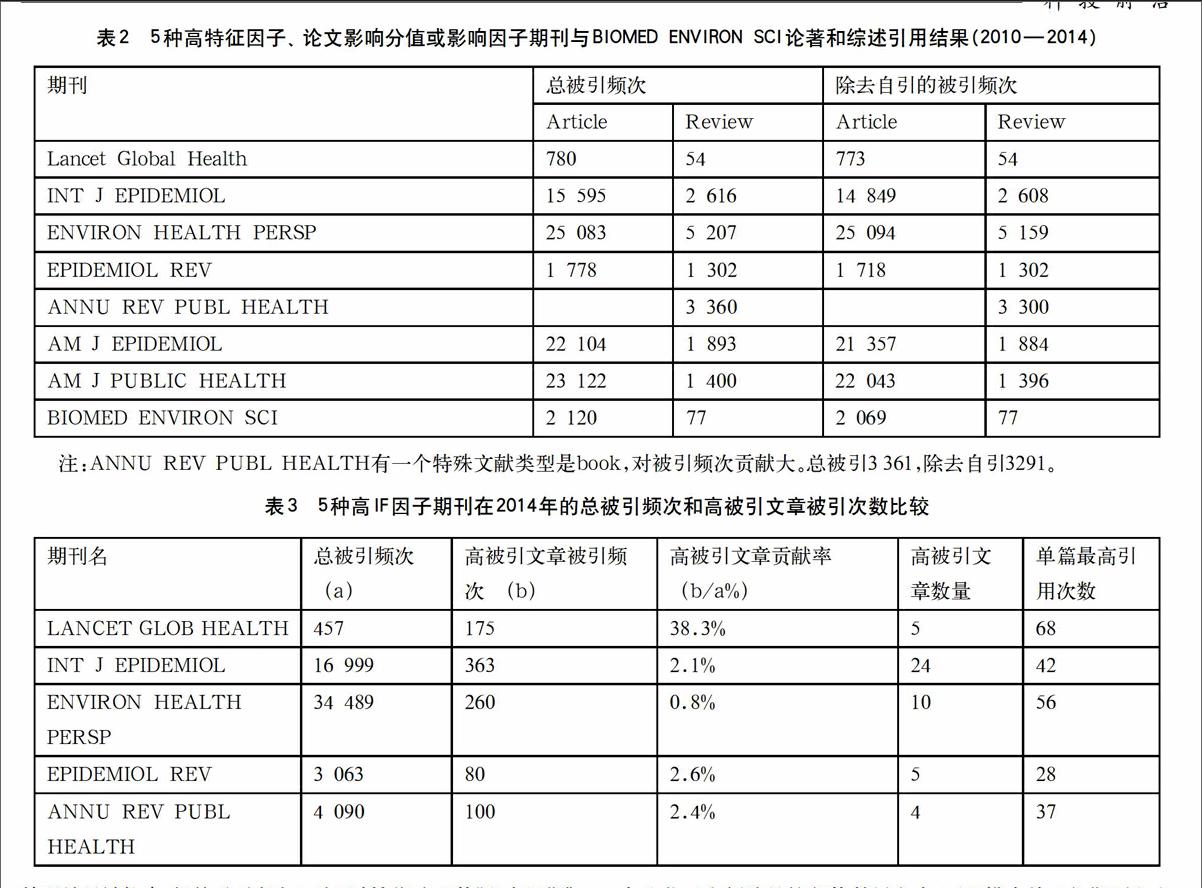

表2是2014年IF或者期刊影響力等任一指標高的期刊及兩種年刊與中國IF最高的公衛期刊BIOMED ENVIRON SCI出版文章論著和綜述引文結果。可以看出,review自引較Article少,對影響因子貢獻質量好。雖然Article論文是針對研究的原創和前沿性,而review論文因廣泛性特點引起各個專業領域的引用,是提高期刊影響力的重要因素。

另外,在研究高被引文章對IF的貢獻時發現(表3),2014年LANCET GLOB HEALTH僅5篇高被引文章的貢獻率達到了38.3%,單篇最高引用68次,對If的貢獻值也是最大的。而且其他學科期刊Cancer Journal for Clinicians曾造就過“兩篇論文造就的影響因子神話”[7]。這些都說明,高被引論文對期刊的影響因子貢獻非常巨大,因此需大力加強高被引論文的選題和策劃;同時,這些高被引論文的背后正是反映了學科的研究熱點,也是我們組稿的優先選擇方向。

3 優秀公衛學科期刊啟示

40種高影響力期刊稿源豐富,國際化程度高,論文影響力大。國內期刊該充分發揮主編或編委特別是國際編委的作用,以其學術影響力組約優質稿源甚至國際優質稿源,提高每篇稿件和期刊的影響力。而中文的公共衛生領域期刊可以嘗試中英文出版,同時并規范英文摘要和關鍵詞等JCR檢索條目。在鼓勵英文辦刊的環境下,也可以探索依托國際著名出版商升讀合作。SCI收錄期刊以月刊和半月刊居多,以英語為主要語言,多語種期刊也能依托強大的國際出版商,期刊顯示度高,國際影響力高,部分通過OA方式出版,出版時滯短,有利于吸納高質量前沿稿件。縮短出版周期以吸納前沿和新穎性稿件,但要根據期刊情況來規劃,不能盲目縮短出版周期。

研究發現,文章類型對SCI期刊的IF值有直接的影響。綜述引用率高,組稿高質量綜述能對IF將有不小貢獻。另外,評論、熱點研究、綜述、簡報等的引用次數也都計算在IF的總引用次數中,而且不會增加IF計算時分母的量。因此,豐富文章類型、創辦特色的欄目也是提高IF值的重要手段之一。對于提高影響麗而言,高被引文章作用最大,而且所反映的學術熱點,是我們組稿的重點,加強選題和策劃是有效的途徑。

通過高自引和低載文量提高引用率等人為手段,或許可以短期內達到提高IF的效果。低載文量意味著可供研究者、讀者閱讀下載、引用的的信息量小,容易被讀者群忽視,而且如果期刊總是高自引,有可能被JCR淘汰。人為操控影響因子將產生長期不良的影響。因此,可以嘗試提高載文量,豐富各類創新性學術研究觀點,使期刊擁有廣泛可讀的信息量,以供閱讀、下載和引用,人為操控不可行。

目前期刊正在向無紙化方向發展,大量新媒體被應用于學術期刊出版中。例如,前述40期刊中有的已經實現OA方式出版,并且已出現沒有明確卷期的期刊。而BIOMED ENVIRON SCI雖然依托了Elsvevier平臺出版,也落實了論文DOI標識,但并沒有引入新媒體來宣傳BIOMED ENVIRON SCI的特色和優質論文。探索論文二維碼、作者ORCID標志,提高國際辨識度,并加入新媒體手段,以方便宣傳和讀者群閱讀。

4 結語

無論何種手段,增加國際來稿、提高稿件質量、縮短發表周期是提高影響力的最根本途徑。中國的公共衛生期刊特別是SCI收錄期刊需與國際化出版平臺進行深度合作,充分發揮編委的學術作用,在文獻類型、稿件質量、出版周期等方面提高期刊國際化程度。是否OA出版應與雜志自身實際情況相結合。豐富文章類型、加強高被引文章熱點方向組稿是增加引用的可行途徑。

參考文獻

[1] ISI Proceedings.Web of Science[EB/OL].[2014-11-20]http://isiknowledge.com/wos.

[2] The Open Citation Project—Reference Linking and Citation Analysisfor Open Archives.The effect of open access and downloads(hits')on citation impact:a bibliography of studies[EB/OL].(2014-02-10)[2014-02-20]http://opcit.eprints.org/opcitpapers.shtml.

[3] 秦小川,蔣士卿,劉雪立.OA出版對我國學術期刊相關引證指標的影響[J].中國科技期刊研究,2014,25(8):985-990.

[4] 仲西瑤,步召德.我國英文版科技期刊加快國際化進程的思考[J].中國科技期刊研究,2014,25(2):299-302.

[5] 俞立平.從時間周期看總被引頻次與即年指標評價誤區[J].中國出版.2014(12):8-11.

[6] 杜建,張玢,劉曉婷.期刊影響因子、h指數、相對h指數及特征因子的相關性分析[J].情報雜志,2011(30):23-28.

[7] 于伯章,錢俊龍.2013年SCI收錄核科學技術期刊國際影響力探析[J].中國科技期刊研究,2014(6):639-647.

[8] 孫學軍.兩篇論文造就的影響因子神話[EB/OL].[2014-07-23]科學網博客,http://www.medsci.cn/article/show_article.do?id=3394354634b.