耕地質量調查評價方法和評價數據庫建立研究

彭婧

DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2015.36.026

摘 要:土地資源是人類賴以生存和發展的重要基礎,耕地保護工作是國家加強土地宏觀調控工作的核心之一。國務院從嚴格土地管理的要求出發,對建立完善土地管理和耕地保護責任制度等方面作了明確規定。通過對建設項目占用和補充耕地情況進行質量評價,分析其用地規模,對比耕地占用、補充情況,了解項目補充的耕地是否滿足要求,是否落實國家對耕地數量和質量占補平衡的政策。達到保護耕地,保護糧食安全,指導項目合理選址的目的。

關鍵詞:占用 補充 耕地質量 調查評價

中圖分類號:P632 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)12(c)-0026-02

土地資源是人類賴以生存和發展的重要基礎,耕地保護工作是國家加強土地宏觀調控工作的核心之一[1]。國務院從嚴格土地管理的要求出發,對建立完善土地管理和耕地保護責任制度等方面作了明確規定。從加強土地調控的要求出發,進一步明確了土地管理和耕地保護責任制度,再次強調地方各級政府主要負責人應對本轄區內耕地保有量和基本農田保護面積、土地利用總體規劃和年度計劃執行情況負總責,以實際耕地保有量和新增建設用地面積作為土地管理和耕地保護責任目標考核的依據。溫家寶總理在政府工作報告中曾強調:“在土地問題上,我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤,遺禍子孫后代。一定要守住全國耕地不少于18億畝這條紅線。”這充分顯示了黨中央、國務院對耕地保護的堅定決心。

1 評價目的

通過對建設項目占用和補充耕地情況進行質量評價,分析其用地規模,對比耕地占用、補充情況,了解項目補充的耕地是否滿足要求,是否落實國家對耕地數量和質量占補平衡的政策。達到保護耕地,保護糧食安全,指導項目合理選址的目的。

2 技術方法及流程

2.1 評價主要依據

(1)《農用地分等規程》(TD/T 1004-2003);(2)《農用地定級規程》(TD/T 1005-2003);(3)《農用地估價規程》(TD/T 1006-2003);(4)國土資源部、農業部《關于加強占補平衡補充耕地質量建設與管理工作的通知》(國土資發[2009]168號);(5)農業部辦公廳關于印發《補充耕地質量驗收評定技術規范(試行)》的通知(農辦農〔2012〕35號);(6)貴州省農用地分等定級與估價技術方案;(7)縣級最新度變更調查資料;(8)貴州省耕地質量等級成果補充完善數據庫(2011年)。

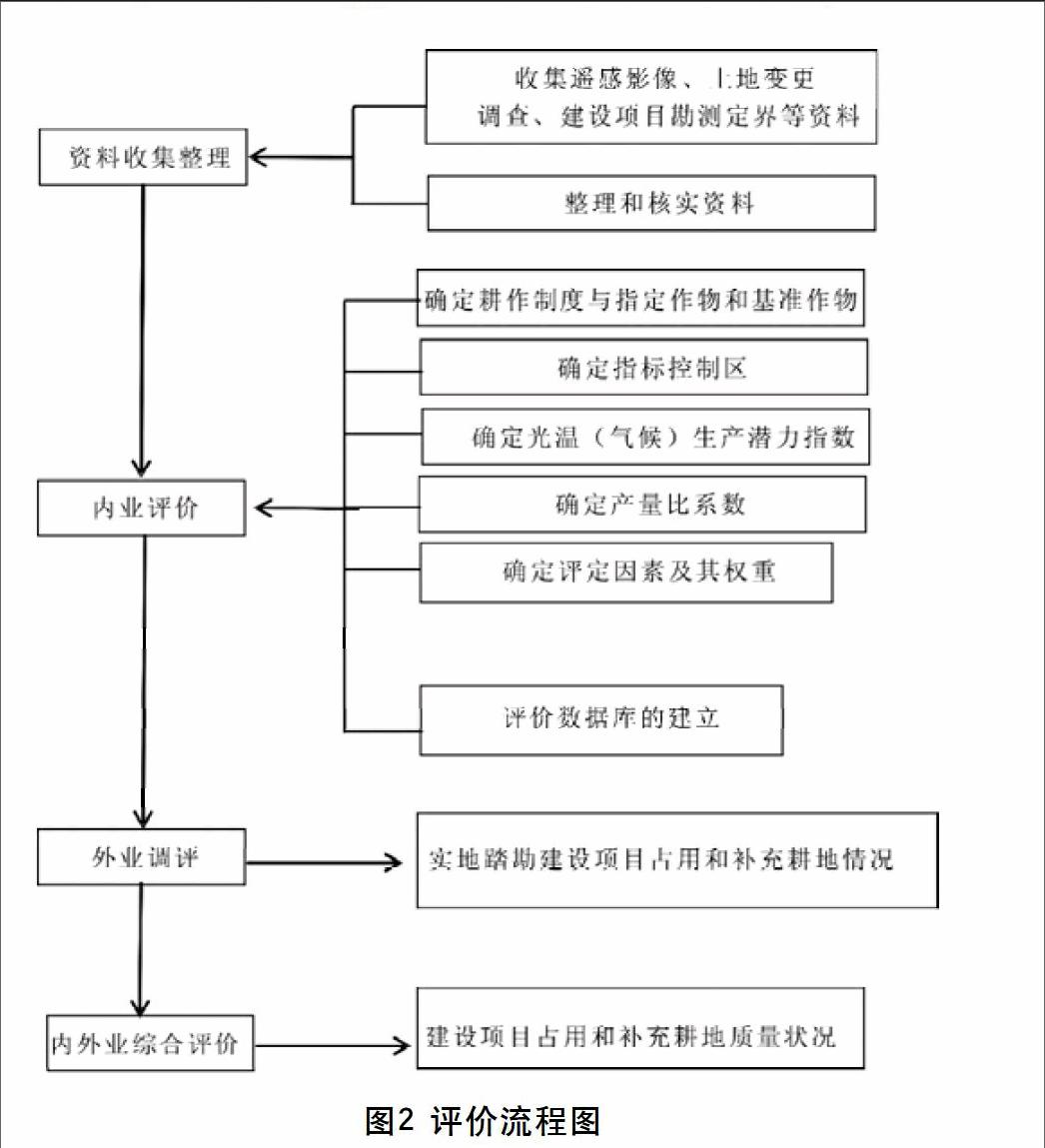

2.2 資料收集整理

收集整理建設項目占用和補充耕地涉及區(縣)的變更調查、遙感影像、耕地質量等級成果補充完善成果、項目區勘測定界范圍、補充耕地臺帳等資料。并對資料進行整理和核實。

2.3 內業評價

以年度變更調查耕地圖斑和土地開發整理項目竣工的新增耕地面積作為分等單元,結合貴州省耕地質量等級成果補充完善數據庫中農用地分等因素圖、土地利用系數等值區圖和土地經濟系數等值區圖,獲取相應的指標控制區屬性值,并賦予分等單元產量比系數、光溫或氣候生產潛力指數,重新進行分等單元等指數計算,確定耕地質量等別。具體如下:

2.3.1 確定耕作制度與指定作物和基準作物

標準耕作制度是指在當前的社會經濟水平,生產條件和技術水平下,在不造成生態破壞,并能最大限度地發揮土地生產潛力的一種農作方式。按照《貴州省標準耕作制度》,確定項目所涉及區(縣)的標準耕作制度和主要農作物。

2.3.2 確定指標控制區

指標區是對區域內決定耕地自然質量的各分等因素的組合,依主導因素原則和區域分異原則,充分考慮地方特點,并體現土地自然屬性,體現土地利用結構、生態、經濟條件的相對一致性,同時保持行政村界完整性的原則進行劃分。根據貴州省分等指標區劃分占用和補充耕地所涉及區(縣)的情況。

2.3.3 確定光溫、氣候潛力指數

光溫生產潛力指數(用于水田)指在農業生產條件得到充分保證,水分、CO2供應充足,其它環境條件適宜情況下,理想作物群體在當地光、熱資源條件下,所能達到的最高產量。氣候生產潛力指數為(用于旱地)。指在農業生產條件得到充分保證,其它環境因素均處于最適合狀態時,在當地實際光、熱、水氣候資源條件下,農作物所能達到的最高產量。根據貴州省農用地分等技術指導組提供的《貴州省分縣主要作物調查表》,得到所涉及區(縣)光溫生產潛力指數和氣候生產潛力指數值。

2.3.4 確定產量比系數

產量比系數是指以基準作物為基礎,按基準作物實際產量與當地指定作物單位面積實際產量之比。即指定作物產量比系數=基準作物單產/指定作物單產。

2.3.5 確定評定因素及其權重

分等因素分為推薦因素和自選因素。推薦因素由國家統一確定,分區、分地貌類型給出;自選因素自行確定,一般不超過3個。采用特爾菲法和因素成對比較法確定因素因子的權重。通過因素間成對比較,對比較結果賦值、排序,按指定作物分別確定了因素的分等因子權重

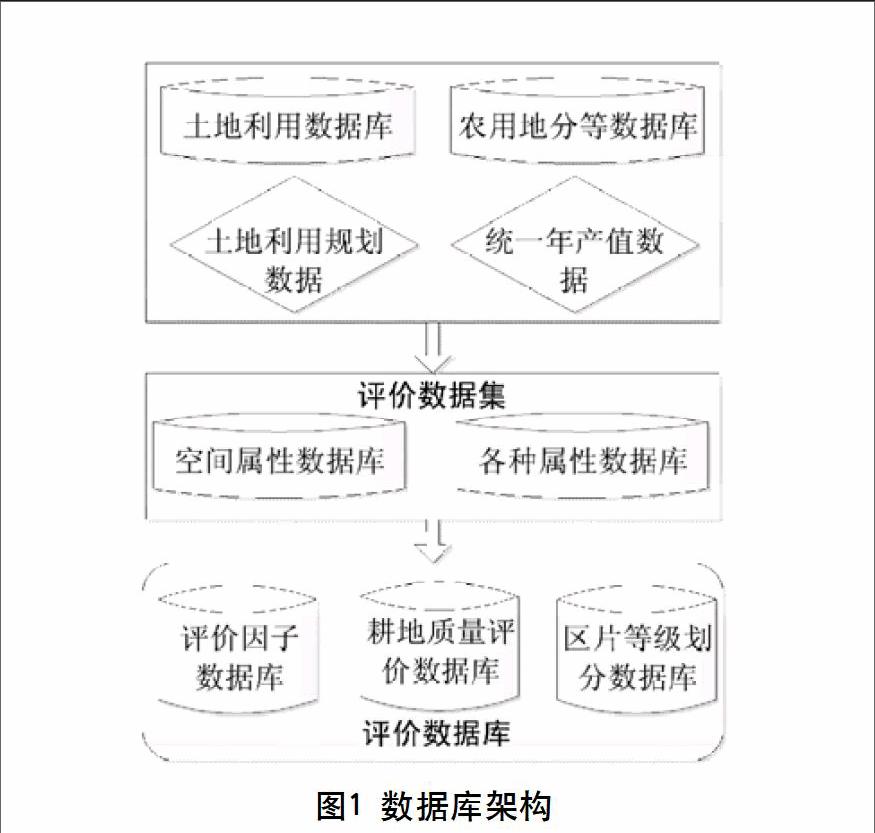

2.3.6 評價數據庫的建立

在ArcGIS系統中完成各因素圖形數據與屬性數據的掛接,使空間數據和屬性數據兩種數據模型聯為一體,實現空間數據和屬性數據之間的相互查詢與檢索,形成耕地質量評價因素分值數據庫[2]。運用GIS空間分析技術,將選取的因素分值圖進行空間疊加,獲得評價單元因子質量分,形成評價因子數據庫、耕地質量評價數據庫。具體見流程圖。

2.4 外業評價

2.4.1 自然質量狀況調查

實地踏勘補充耕地的地形部位、土層厚度、耕層厚度、耕地質地、田面坡度、礫石含量、灌排設施、田間道路及周邊污染情況等。若補充耕地地區及周邊土壤和水有可能被污染的,還要調查污染源和污染類型以及耕地利用狀況與經營狀況等[3]。

2.4.2 補充耕地質量核查

對補充耕地進行外業踏勘和實地核查,收集新增耕地質量評定涉及的土地層度、剖面構型、表土質地、灌排條件、土壤PH值、障礙層深度、巖石露頭度等指標評價因子及相關資料。根據踏勘結果,按照貴州省耕地質量等級評價指標體系,對補充耕地進行質量核查。

2.5 內外業綜合評價

根據外業實地踏勘結果,修正內業預判結果,通過綜合評定,最終得到建設項目占用和補充耕地的數量、地類以及質量狀況。

2.6 評價流程圖

如圖2。

3 評價結果

根據項目區勘測定界圖、年度變更調查數據庫,結合最新的耕地質量等級補充完善成果,采用數據空間疊加分析的方法,評定項目占用耕地質量狀況、項目補充耕地狀況。對項目占用和補充耕地的數量和質量進行對比分析。核實項目是否實現了占用和補充耕地數量上相等,質量上相當,或略有提高,符合國家占補平衡相關要求。

參考文獻

[1] 董秀茹,尤明英,王秋兵.基于土地評價的基本農田劃定方法[J].農業工程學報,2011,27(4):336-339.

[2] 董焱,葉公強,劉定祥,等.耕地整理潛力評價[J].資源開發與市場,2004,20(4):287-289.

[3] 孫綱.中國耕地質量登記調查與評價[M].北京:中國大地出版社,2010.