孕育中的成長

文/李璠

?

孕育中的成長

文/李璠

GAVE BIRTH TO THE GROWTH

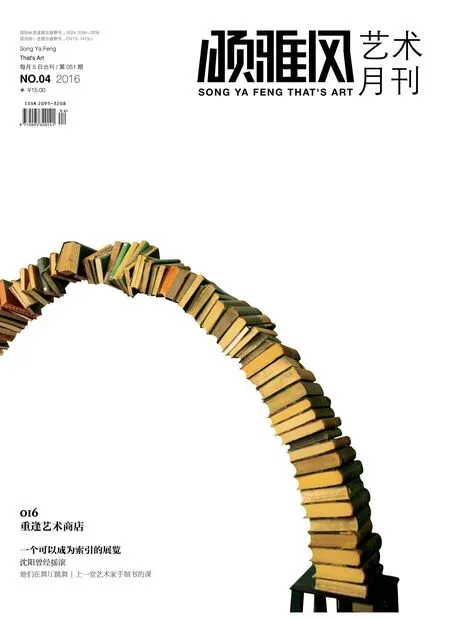

自從奧拉維爾·埃利亞松(Olafur Eliasson)廣為人所知的“氣象計劃(2003)”在泰特現代美術館取得巨大成功之后,他與工程師弗雷德里克?奧特森合作,將名為“小太陽”的太陽能燈帶入美術館,聚焦日光能源如何能改善生活。圖為“小太陽”太陽能燈在紅磚設計商店。攝/邢宇

曾經工作于白盒子藝術中心和紅磚美術館藝術商店的武玲在今年年初選擇獨立出來,經營一個全新的文創項目,這是一個更加貼近個人理想的選擇,尤其是在積累了很多專業經驗之后。正像我們設立專題之初所提到的,除了關心這個行業的發展,我們也很想知道在藝術商店經營了多年的人們,現在的狀況和想法。

武玲DAAD(藝點藝滴)文創項目運營總監

紅磚設計商店的展架及柜臺攝/邢宇

武玲變化很大,長發變短發之后干練了很多,身為預備媽媽的她既等待一個新生命的到來,也為自己一直熱愛的藝術衍生品事業開啟了一段新旅程。曾經工作于白盒子藝術中心和紅磚美術館藝術商店的武玲在今年年初選擇獨立出來,作為運營總監,領導一個全新的文創項目創始團隊,通過APP和線下活動相結合的方式開始一段新的“文創之旅”。這是一個更加貼近個人理想的選擇,尤其是在積累了很多專業經驗之后。

正像我們設立專題之初所提到的,除了關心這個行業的發展,我們也很想知道在藝術商店經營了多年的人們,現在的狀況和想法。因為從業者所經歷的,也正是這個行業所經歷的。跟武玲談了很多,但印象最深的一點是,武玲對于這個行業的積極樂觀,于她而言,藝術衍生品這個行業在中國這幾年的發展變化就是一個在孕育中成長的過程。得到越來越多人的關注,也在不斷創造一個又一個驚喜。

來時路

在中央美術學院學習美術史的武玲,最早是在班主任皮力老師的帶領下,進入Universal Studio(博爾勵畫廊前身)這個實驗空間接觸了當代藝術。當時,CCAA(中國當代藝術獎基金會)才開辦一兩屆,可以說是中國當代藝術最有趣最鮮活的時候。但很快,武玲感到不論展覽做得多用心多好,公眾的關注度總是達不到理想中的程度。“當年,我們為了邱黯雄的展覽在墻上開了個洞,動用大量人力物力來呈現一組復雜而龐大的裝置,但周末我在畫廊值班的時候,空空蕩蕩,只來了幾個觀眾。”當代藝術和大眾之間的隔閡讓武玲感到一種遺憾。“那時候就開始思考,什么東西能讓普通大眾接觸更多,感受更多?”與其說武玲考量藝術商店本身在藝術市場中所能承擔的新角色,不如說武玲從藝術衍生品和設計品中看到了公眾審美教育的可能性。這才是武玲進入到這個行業的初心。

01紅磚設計商店里的藝術衍生品攝/邢宇

02大都會博物館藝術商店俯瞰

由于時間久遠了,武玲自己也記不清這之間的過渡了,大概是從2010年開始在白盒子藝術中心接任藝術商店的店長之職,正如武玲所說,白盒子那時是一切從零開始的,大到和藝術家、設計師談合作,小到店面裝修的每一個細節和銷售制度的建立,都是武玲親自操刀。武玲在白盒子所經歷的一切正是中國藝術衍生品行業的一個縮影。“那時,個人的興趣和自由度還是很大的,只要發現一些新鮮的東西都可以嘗試談合作。”相比那些把一些創意圖案簡單地印制在絲巾、杯子上的做法,武玲在經營藝術商店的時候,更看重藝術衍生品中“衍生”二字的含義。一個好的藝術衍生品應該是兼具創意和紀念雙重屬性,它要有足夠的吸引力引起消費沖動,同時也可以作為一個記憶、一份禮物或者一個日常之物,讓你想要帶回家。由此,武玲把很多精力放在了藝術衍生品拓展觀眾的觀展體驗這一點上。“當然,現在看來,其實這里面還有很豐富的內涵和空間,但當時那么認識,就那么去做了。”或許也是因為這樣的想法,武玲后來才會轉向紅磚美術館去進一步實踐。來到紅磚美術館,武玲是想要看到民營美術館體制下藝術衍生品的更多可能性。

畫廊興起的時候,武玲在畫廊嘗試做藝術衍生品;民營美術館興起的時候,武玲在民營美術館里嘗試做藝術衍生品;而在互聯網興起的時候,武玲又嘗試用互聯網做藝術衍生品。回望武玲來時路,她可能是一個幸運的人。幸運之處在于,她找到了始終如一的興趣點,并在每一個新契機到來時,去做了一次嫁接和嘗試。

白盒子藝術商店外景

職業病

當我問及如何看待目前比較有影響力的同行時,武玲直言向京和瞿廣慈的“稀奇”,立意十分巧,發揮的是藝術家個人才能和品牌效應;故宮文創產品也有新的看點和進步,將藏品的特色發揮到了極致。而這些從業者走的卻是不同的路徑,很多人已經把一些歷史古跡、旅游景點的紀念品商店也劃入到了當下文創市場的開發范圍之內,想要提升其旅游紀念品的品質,這都是很好的現象。“這兩年,人們好像對藝術衍生品這個概念討論得少了,但方式方法上越來越多元化。而從消費方面來看,隨著消費群體越來越年輕化,藝術衍生品的購買習慣在不斷地被培養和廣泛接受中。”

武玲說,她有一個職業病,就是不管去哪出差旅游,一定要去當地的藝術商店逛逛,去看看人家是如何經營藝術商店的。也正是由于武玲大量參觀國內外博物館和畫廊的藝術商店,也曾跟國際上很多著名的團隊合作,讓她認定,藝術衍生品這一塊兒還有很多值得去拓展的。這個前景是不必擔心的,讓人擔心的恰恰是我們與國際上的巨大差距。“在紅磚美術館時,我們跟藝術家奧拉維爾·埃利亞松(OlafurEliasson)的團隊有過合作,到他們德國的工作室參觀的時候,我很驚訝這個工作室在對于一款聚焦日光能源如何能改善生活的‘太陽燈’產品經營得非常專業。有專業研發產品的,有專門做宣傳推廣的,有專門做銷售的,整個團隊將這款公益藝術衍生品推廣到全球。而奧拉維爾·埃利亞松本人也常常是西裝革履參加開幕式的時候,在胸前佩戴一個卡通的‘太陽燈’,形成了一種‘滑稽’的反差。為了這樣一個有些公益性質的藝術衍生品的宣傳推廣,他連自己也沒放過,很讓人欽佩。”讓武玲印象深刻的是敬業的態度和在藝術衍生品上投注的人文關懷(這個“太陽燈”在非洲地區給貧困兒童的學習用電帶來了巨大的助益)。

別人的砒霜,我的蜜糖

“有時候,真的覺得咱們得用跑的。”每當武玲瀏覽國際上知名創意產品品牌所公布的創意產品新品目錄的時候,都覺得非常有壓力,“他們的創意產品、連同博物館衍生品、藝術衍生品,都質量優良,而且更新速度實在是太快了。”武玲也意識到,這背后是一個非常成熟的產業模式,就比如,其中一個重要環節:青年設計師團隊。在中國,這個團隊還在起步和慢慢成長的過程中,還不足以支撐這么龐大的市場需求,而同時,市場本身的消費需求并沒有打開和行程規模,各項監管和法律規范也并不是相當完善,也需要時間去優化和淘汰。在談到版權和產權問題時,武玲坦言在自己的從業經歷中,對這點感受并不明顯,雖然確實有人為此頭痛不已。“你會感覺到這兩年,更多的人開始注重質感了,開始追求品質了,不論是生產者還是消費者。”話題就這么聊著聊著,又回到了起點:審美能力本質上的提高才是杜絕低劣淺陋山寨藝術衍生品的根本。

以前看到很多文章在討論藝術衍生品的時候,常常都在強調困難如何如何,比如維權難,又比如缺乏創意,還比如這個行業的利潤薄的像空氣——只聽說有,從來沒見過。所以在聽武玲說起她所經歷的和她正在經歷的之前,我也覺得這是個讓人憂傷的產業。藝術衍生品這個行業有些人是因為這個行業有困難就放棄了,而有些人恰恰像武玲這樣,因為有困難才堅持做下來了。區別大概這就在于有人把失敗歸咎于公眾審美的缺失,那種令人窒息的良莠不辨,而武玲則把它當成了這項事業的得以展開的內在動力,時時都很樂觀。當我正在碼這篇稿的時候,我又得知蜂巢當代藝術中心已經放棄了他們藝術商店的業務,我不知道他們是什么時候裁撤的,也不知道武玲知道了,會說些什么。