行為護理對腹部手術患者術后腸蠕動恢復的影響

孫 巍

行為護理對腹部手術患者術后腸蠕動恢復的影響

孫 巍

【摘要】目的 探討行為護理對腹部手術患者術后腸蠕動恢復的影響。方法 選取2014年4月至2015年7月在朝陽市中心醫院行腹部手術的200例患者作為研究對象,按隨機數字表法將其分為觀察組和對照組,各100例。對照組患者接受常規護理,觀察組患者在對照組基礎上實施行為護理,比較兩組患者胃腸道蠕動恢復時間及肛門排氣時間、術后24 h腹脹發生情況、護理前后胃腸功能。結果 觀察組患者的胃腸道蠕動恢復時間、肛門排氣時間均明顯短于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05);觀察組患者術后24 h腹脹發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);護理后,觀察組患者的胃腸功能評分為(2.1±0.4)分,明顯低于對照組的(4.6±1.0)分,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 對腹部手術患者實施行為護理,可促進患者腸蠕動較快恢復,減輕腹脹程度,降低腹脹發生率,改善胃腸功能,效果顯著。

【關鍵詞】行為護理;腹部手術;腸蠕動

朝陽市中心醫院,遼寧朝陽 122000

隨著腹部手術的廣泛應用,患者術后恢復情況已逐漸成為臨床重點關注的問題。行腹部手術后,患者胃腸道蠕動會受到一定抑制,而胃腸道抑制至完全恢復需要一定時間,期間極易出現腹脹等情況。而腹脹則會對患者產生不利影響,可延長其術后恢復時間[1]。因此,促進患者腸胃較快蠕動,恢復胃腸功能,則顯得十分必要。本研究就行為護理對腹部手術后腸蠕動恢復的影響進行探討,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2014年4月至2015年7月在我院行腹部手術的200例患者作為研究對象,所有患者均順利完成手術,精神、認知功能、機體功能均正常,均知情同意本研究,并簽署了知情同意書;排除肝腎功能異常、血機制障礙、全身感染、腸胃疾病、肢體功能障礙、皮膚疾病。按隨機數字表法將患者分為觀察組和對照組,各100例。觀察組患者中,男41例,女59例,年齡25~65歲,平均(47±7)歲;對照組患者中,男40例,女60例,年齡25~68歲,平均(48±6)歲。兩組患者性別、年齡比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。

1.2 護理方法 對照組患者給予常規護理,術后鼓勵患者早期進行功能鍛煉,注意飲食,避免進食引起腹脹的食物。觀察組患者在對照組基礎上實施行為護理,具體如下。

1.2.1 行為健康教育 術后,護理人員應對患者采取一對一宣教,指導患者早期活動、腹部按摩等措施,向患者講解腹脹發生原因及預防措施。

1.2.2 心理護理 對患者術后心理狀態予以評估,并采取相應的心理疏導,以減輕患者心理壓力。鼓勵家屬、朋友多與患者溝通,同時護理人員、主治醫師應與其積極溝通,建立良好的護患關系,消除其不良情緒。

1.2.3 體位護理 術后及時幫助患者取正確體位,麻醉未消失時可采取去枕平臥位,麻醉消失后采取半臥位,以減輕腹腔壓力,促進胃腸功能早期恢復。同時囑患者自主翻身,雙手按壓腹部傷口左右翻身,以免傷口裂開或出血。

1.2.4 相關處理 術后待患者病情穩定,可以使用40~45 ℃溫水泡腳,患者雙足置于水中,以淹沒足背部為宜,15~20 min。術后6 h可對患者進行穴位刺激,以拇指指腹對三陰交、中脘及足三里予以按、壓、揉,每個穴位按壓2 min,感覺酸麻脹痛停止,每天3次。

1.2.5 腹部按摩 術后進行腹部按摩,患者取仰臥位后對其小腹進行輕柔按摩3 min,按摩時以肚臍為中心順時針對升結腸、橫結腸及降結腸等進行按摩,逐一按摩時避開手術部位,期間注意觀察患者表情變化,耐心傾聽患者主訴,若發生異常立即停止按摩。

1.2.6 早期運動 指導患者盡早進行適當運動,囑咐家屬可協助進行創傷屈伸下肢運動,待麻醉清醒后行上下肢主動運動。術后24 h,根據病情變化,可早期下床活動,由站立、行走至室外散步,注意活動量,保護腹部傷口。

1.3 觀察指標 比較兩組患者胃腸道蠕動恢復時間及肛門排氣時間、術后24 h腹脹發生情況、護理前后胃腸功能。腹脹:0級:無腹脹;1級:輕度腹脹,腹部平坦,患者主訴腹部輕微脹氣;2級:中度腹脹,腹部尚未隆起,聽診呈鼓音,可耐受;3級:重度腹脹,腹部膨隆,叩診呈鼓音,腹脹劇烈,需特殊處理[2]。腹脹發生率(%)=(1級例數+2級例數+3級例數)/總例數×100%。胃腸功能:根據患者術后24 h內腸鳴音、腹脹、排便情況對其胃腸功能進行評估,每項3分,共計9分,分值越高,表明患者胃腸功能障礙越嚴重[3]。

1.4 統計學分析 采用SPSS 20.0統計軟件進行數據分析,計量資料以±s表示,組間比較采用t檢驗,計數資料以百分率表示,組間比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

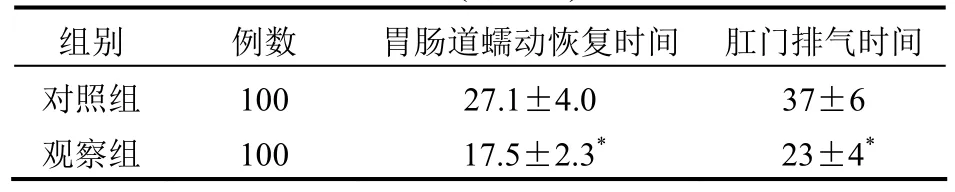

2.1 胃腸道蠕動恢復時間及肛門排氣時間比較 觀察組患者的胃腸道蠕動恢復時間、肛門排氣時間均明顯短于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 兩組患者胃腸道蠕動恢復時間及肛門排氣時間比較(h,±s)

表1 兩組患者胃腸道蠕動恢復時間及肛門排氣時間比較(h,±s)

注:與對照組比較,*P<0.05

組別 例數 胃腸道蠕動恢復時間 肛門排氣時間對照組 100 27.1±4.0 37±6觀察組 100 17.5±2.3* 23±4*

2.2 術后24 h腹脹發生情況比較 觀察組患者術后24 h腹脹發生率為23.0%(23/100),即1級17例,2級6例;對照組患者術后24 h腹脹發生率為47.0% (47/100),即1級15例,2級24例,3級8例;觀察組患者術后24 h腹脹發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

2.3 護理前后胃腸功能比較 護理前,觀察組與對照組患者的胃腸功能評分為(6.3±0.6)分、(6.0± 0.7)分,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,觀察組患者的胃腸功能評分為(2.1±0.4)分,明顯低于對照組的(4.6±1.0)分,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

腹部手術是目前外科常見術式,通常腹部手術患者腸蠕動多于術后12~24 h內完全消失,而在術后48~72 h才能恢復正常,開始進行排氣或排便[4]。若患者術后數天肛門無法自主排氣,胃腸蠕動功能降低,則會引起腹脹。輕微腹脹雖然會引起不適,但癥狀不明顯;重度腹脹則會導致患者極度不適,同時伴隨膈肌上升和運動限制,患者會出現呼吸困難、下腔靜脈血液回流受阻等癥狀[5]。術后腹脹則會影響腸道吻合口愈合,延長患者腹壁切口愈合時間。而且腹部手術患者術后需經歷一段臥床時間,也在一定程度上增加了腹脹發生率。而對腹部手術患者采取必要的護理措施,可促使其胃腸功能早期恢復,可預防腹脹,改善胃腸功能,促進患者早日恢復。

對腹部術后患者實施行為護理,通過健康宣教、心理護理可緩解其心理壓力,減輕胃腸道反應,促進胃腸道功能恢復。通過溫水泡腳、腹部按摩、穴位按摩及早期活動等,可改善患者病理性腸道痙攣,促進腸胃蠕動,雙向調節胃腸道運動,降低或減輕腹脹程度。其中溫水泡腳,通過濕熱刺激足部反射區穴位和經絡,可刺激胃腸道蠕動,促進胃腸功能恢復;按摩足三里、三陰交、中脘穴等,可調節機體免疫力,調理脾胃,通經活絡,促進胃腸功能恢復。本研究結果顯示,觀察組患者的胃腸道蠕動恢復時間、肛門排氣時間均明顯短于對照組,術后24 h腹脹發生率明顯低于對照組。提示對腹部手術患者術后實施行為護理,可促進患者胃腸功能早期恢復,肛門盡快排氣,降低腹脹發生率,減輕腹脹程度。另外對腹部手術患者術后早期功能鍛煉,進行被動、主動運動及早期翻身、下床等活動,可促進患者胃腸功能恢復。本研究中,護理后胃腸功能評分明顯低于對照組。提示對腹部術后患者采取早期行為護理,可促進患者胃腸功能恢復,改善胃腸功能障礙。

綜上所述,對腹部手術患者實施行為護理,可促進患者腸蠕動較快恢復,減輕腹脹程度,降低腹脹發生率,改善胃腸功能,效果顯著。

參考文獻

[1] 郭臻.體位活動護理對婦科腹腔鏡患者術后胃腸蠕動功能恢復的影響[J].國際護理學雜志,2013,32(11):2491-2493.

[2] 廖羽,陳志峰.體位活動指導對婦科腹腔鏡患者術后胃腸蠕動功能恢復的影響[J].護士進修雜志,2015,30(8):765-767.

[3] 杜艷彩.腸梗阻患者圍手術期臨床護理干預[J].中國藥物經濟學,2014,9(4):135-136.

[4] 張迎偉,李愛英,葉錦玉.艾灸對胃癌術后腸蠕動恢復的療效觀察[J].護理與康復,2014,13(8):795-796.

[5] 余雪麗,陳維,王星平.早期進食和活動干預對腹腔鏡膽囊切除術患者術后胃腸蠕動功能及護理滿意度的影響[J].中國現代醫生,2014,52(7):103-103.

【中圖分類號】R473.57

【文獻標志碼】A 【DOI】10.12010/j.issn.1673-5846.2016.06.064