《2015中國創(chuàng)新城市評價報告》述評

王江平,高 文,吳 達

(天津市科技統(tǒng)計與發(fā)展研究中心 天津300051)

《2015中國創(chuàng)新城市評價報告》述評

王江平,高 文,吳 達

(天津市科技統(tǒng)計與發(fā)展研究中心 天津300051)

日前,中國創(chuàng)新城市評價課題組發(fā)布了《2015中國創(chuàng)新城市評價報告》,報告針對全國創(chuàng)新城市建設(shè)較為突出的副省級以上城市及蘇州等20個城市,從創(chuàng)新資源、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新企業(yè)、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新產(chǎn)出、創(chuàng)新效率等方面對其創(chuàng)新活動進行了分析和挖掘。對該報告進行了述評及分析。

創(chuàng)新城市 統(tǒng)計分析 評價

為全面準確反映各地區(qū)科技創(chuàng)新能力進程以及在全國重點城市中的位置,明確各地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展特點,總結(jié)創(chuàng)新成效,發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新短板,挖掘創(chuàng)新潛力,自2008年起,由天津市科委組織發(fā)起了重點城市創(chuàng)新能力評價研究,委托全國科技進步統(tǒng)計監(jiān)測及綜合評價課題組組長,原國家統(tǒng)計局統(tǒng)計科學研究所副所長何平教授領(lǐng)銜主持,開展《中國創(chuàng)新城市評價研究》,每年發(fā)布評價結(jié)果。多年來,中國創(chuàng)新城市評價已成為各級政府、社會各界,特別是地方科技管理部門全面了解各地區(qū)創(chuàng)新城市發(fā)展的重要依據(jù)和抓手。目前,已有北京、上海、成都、西安、南京、蘇州6個城市科技管理部門加入該研究。

1 指標體系和創(chuàng)新城市的選擇

1.1 指標框架

參考歐盟《歐盟創(chuàng)新記分牌》、《OECD科學技術(shù)和工業(yè)創(chuàng)新記分牌》,科技部《全國科技進步統(tǒng)計監(jiān)測報告》,國家統(tǒng)計局《創(chuàng)新型國家進程統(tǒng)計監(jiān)測研究》等評價指標和方法,結(jié)合我國創(chuàng)新城市特征和創(chuàng)新發(fā)展實際,形成了包含“創(chuàng)新資源”、“創(chuàng)新投入”、“創(chuàng)新企業(yè)”、“創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)”、“創(chuàng)新產(chǎn)出”、“創(chuàng)新效率”6項一級指標和30項二級指標的中國創(chuàng)新城市評價體系。該指標體系以最發(fā)達國家和地區(qū)的創(chuàng)新水平為評價標準。

1.2 評價方法

“中國創(chuàng)新城市評價研究”采用統(tǒng)計綜合評價法開展評價,即在確定評價指標體系基礎(chǔ)上,每個二級指標設(shè)定一個監(jiān)測標準,通過將不同量綱的指標與評價標準進行比較,形成無量綱化的二級指標評價值;將二級指標評價值加權(quán)求和,形成一級指標評價值;將各一級指標評價值加權(quán)求和形成總指數(shù);以總指數(shù)高低進行綜合比較。

1.3 參評城市選擇

中國創(chuàng)新城市評價選取4個直轄市、15個副省級城市和創(chuàng)新發(fā)展較快的蘇州共計20個城市作為評價對象。這些城市經(jīng)濟較為發(fā)達,科技創(chuàng)新能力較強。2015年,上述20城市R&D經(jīng)費內(nèi)部支出合計達到全國總量的50.8%,。

2 中國創(chuàng)新城市發(fā)展趨勢

結(jié)合各級指標評價指數(shù)變化和中國創(chuàng)新城市發(fā)展實際,可以看出中國創(chuàng)新城市發(fā)展具有以下特點:

2.1 城市創(chuàng)新水平持續(xù)提升

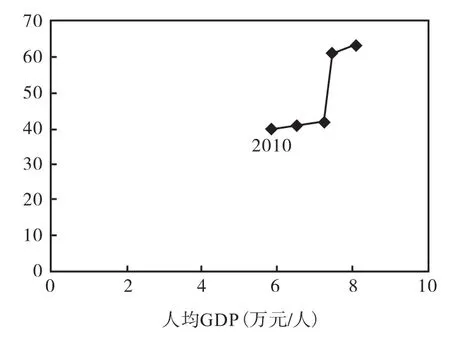

受國內(nèi)外經(jīng)濟下行壓力影響,許多國家和地區(qū)科技經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)回落。盡管如此,我國城市總體創(chuàng)新水平卻逆勢上揚,自2010年以來持續(xù)提升,2014年達到63.3%,,比上年提高2.2個百分點,再創(chuàng)歷史新高。2010—2014年,城市創(chuàng)新水平連續(xù)5年均遠高于全國平均水平,且領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大,從2010年的16.4個百分點擴大到2014年的19.9個百分點,城市創(chuàng)新水平不斷增強(見圖1)。

圖1 2010—2014年城市創(chuàng)新水平指數(shù)和全國平均水平比較①Fig.1 Comparison of City Innovation Level Index and mean national level during 2010—2014①注:2. 參考歐盟《歐盟創(chuàng)新記分牌》和國家統(tǒng)計局“創(chuàng)新型國家進程監(jiān)測指標體系”監(jiān)測標準,結(jié)合城市評價的特殊性和參評城市的實際水平,自2013年起對部分指標監(jiān)測標準進行了適當微調(diào)。

與上年相比,創(chuàng)新城市一級指標除創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)回落外,其他5項一級指標均有所增長。其中,創(chuàng)新產(chǎn)出增幅最大,提高4.46個百分點,主要得益于單位人員專利產(chǎn)出效率和技術(shù)國外競爭力的提升;創(chuàng)新資源提高2.88個百分點,主要緣于全社會創(chuàng)新人力資源的完善和經(jīng)濟社會發(fā)展水平的提升;創(chuàng)新企業(yè)提高2.15個百分點,主要歸因于企業(yè)R&D人員和R&D經(jīng)費投入強度的持續(xù)增長;創(chuàng)新投入提高1.34個百分點,主要表現(xiàn)在全社會R&D經(jīng)費投入,尤其是基礎(chǔ)研究R&D投入的穩(wěn)步提升;創(chuàng)新效率提高1.21個百分點,主要體現(xiàn)在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率的顯著改善和增強。

2.2 城市創(chuàng)新能力實現(xiàn)跨越式發(fā)展

《國家創(chuàng)新指數(shù)報告2015》、《2015中國區(qū)域科技進步評價報告》等多項研究報告顯示,國家和地區(qū)的創(chuàng)新能力與經(jīng)濟發(fā)展階段密切相關(guān),兩者存在顯著的正相關(guān)關(guān)系,即人均GDP越高,其創(chuàng)新能力也相對越強。如果人均GDP增長迅速,但創(chuàng)新總指數(shù)卻未同比提升,說明該地區(qū)經(jīng)濟增長方式更多地依靠要素驅(qū)動,創(chuàng)新能力發(fā)展相對落后于經(jīng)濟發(fā)展水平。創(chuàng)新總指數(shù)的提升高于人均GDP增長,說明該地區(qū)政府對科學技術(shù)和創(chuàng)新戰(zhàn)略在發(fā)展中的作用重視程度更高,創(chuàng)新能力實現(xiàn)跨越式發(fā)展的可能性更大。隨著中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),20城市人均GDP增長趨緩,但創(chuàng)新能力卻大幅提升,說明20城市在科技創(chuàng)新方面實現(xiàn)了跨越式發(fā)展(見圖2)。

圖2 2010—2014城市創(chuàng)新水平指數(shù)和人均GDPFig.2City Innovation Level Index and Per Capita GDP during 2010—2014

2.3 城市創(chuàng)新投入帶動創(chuàng)新產(chǎn)出向量、質(zhì)雙提升轉(zhuǎn)變

數(shù)據(jù)顯示,20城市創(chuàng)新投入規(guī)模和強度持續(xù)提升,達到發(fā)達國家和地區(qū)的較高水平。2014年,20城市R&D經(jīng)費內(nèi)部支出6,595.8億元,是2010年的1.8倍;是同期美國的1.4倍,德國、日本的6.0倍,法國、韓國、英國的10倍以上;R&D經(jīng)費投入強度達到3.06%,,比2010年提高0.32個百分點,雖不及韓國(4.29%,)和日本(3.58%,),但高于德國(2.84%,)、美國(2.74%,)、法國(2.26%,)和英國(1.70%,)。

城市創(chuàng)新投入的穩(wěn)步增長帶動其創(chuàng)新產(chǎn)出向質(zhì)量和效率雙提升轉(zhuǎn)變。2014年,20城市美國專利擁有量、發(fā)明專利擁有量、技術(shù)市場成交額分別達到1.4萬件、44.1萬件和6,509.5億元,分別是2010年的3.3、2.7和2.1倍。萬人美國專利擁有量、萬人發(fā)明專利擁有量、萬人技術(shù)市場成交額分別達到0.59件、18.7件、0.28億元,分別是2010年的3.1、2.6和2.0倍。

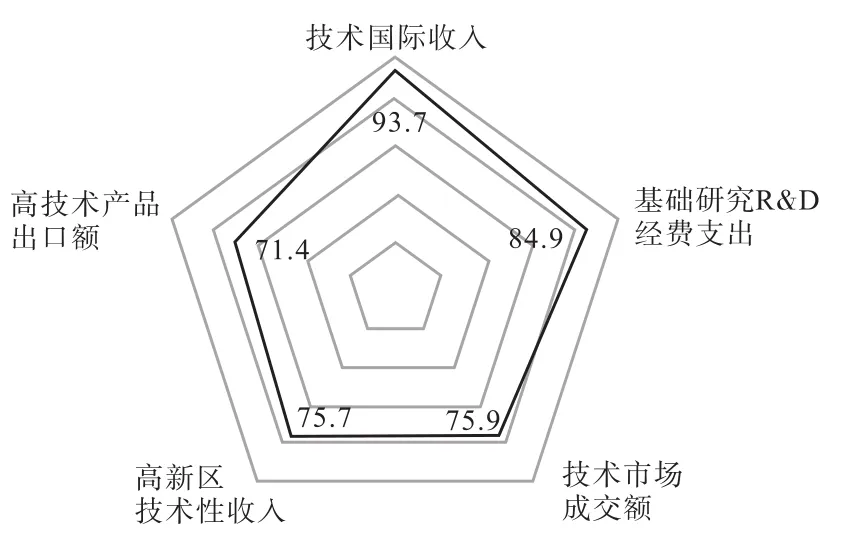

2.4 創(chuàng)新城市成為國家創(chuàng)新的中流砥柱(見圖3)

從總量看,2014年20城市數(shù)量僅占全國地級市的6.9%,,但其R&D經(jīng)費支出、R&D研究人員、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值、發(fā)明專利擁有量等指標均占全國50%,以上。基礎(chǔ)研究經(jīng)費支出、技術(shù)市場成交額、發(fā)明專利擁有量、美國專利擁有量規(guī)模效應尤為突出,分別占全國的84.9%,、75.9%,、62.3%,和58.7%,。從效率看,參評城市全社會R&D經(jīng)費投入強度、企業(yè)R&D經(jīng)費投入強度、新產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務收入比重等27項水平指標均高于全國平均水平。創(chuàng)新城市已成為創(chuàng)新國家建設(shè)的重要著力點和工作抓手。

圖3 2014年20城市創(chuàng)新投入產(chǎn)出相關(guān)指標占全國比重(%)Fig.3 Proportions of relevant innovation input-output indexes of 20 cities in 2014(%)

3 各城市創(chuàng)新發(fā)展特點

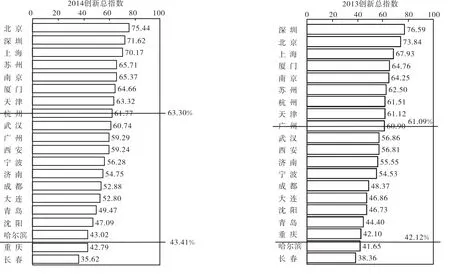

3.1 依據(jù)創(chuàng)新總指數(shù)將創(chuàng)新城市分為3類(見圖4)

第1類為北京、深圳、上海、蘇州、南京、廈門和天津,創(chuàng)新總指數(shù)高于20城市平均水平,屬于我國(不包括港、澳、臺,下同)創(chuàng)新水平最高的7個城市。

第2類為杭州、武漢、廣州、西安、寧波、濟南、成都、大連、青島和沈陽,創(chuàng)新總指數(shù)低于20城市平均水平,但高于全國平均水平(43.41%,),屬于我國創(chuàng)新水平較高的10個城市。

第3類為哈爾濱、重慶和長春,創(chuàng)新總指數(shù)低于全國平均水平,創(chuàng)新水平有上升空間較大。

圖4 各城市創(chuàng)新總指數(shù)排序(%)Fig.4 Ranking of city’s Innovation Total Index(%)

3.2 京深滬領(lǐng)跑創(chuàng)新城市格局基本穩(wěn)定

數(shù)據(jù)顯示,2010—2014年,北京、深圳和上海城市創(chuàng)新總指數(shù)連續(xù)5年穩(wěn)居前3位。其中,京滬深創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新產(chǎn)出指標包攬前三,北京創(chuàng)新資源和創(chuàng)新投入位居榜首,深圳創(chuàng)新效率領(lǐng)先全國。北京和上海爭創(chuàng)全國乃至全球科技創(chuàng)新中心的實力和地位凸顯,深圳作為改革開放以來新興的創(chuàng)新城市代表,其創(chuàng)新活力空前,與京滬形成我國城市創(chuàng)新的“金三角”。

3.3 各城市創(chuàng)新水平普遍提升

與上年相比,20城市創(chuàng)新水平指數(shù)提高2.21個百分點,其中,絕大多數(shù)城市均有所提升,提升較快并超過20城市平均增幅的有7個城市,分別為大連、青島、成都、武漢、蘇州、西安和上海。天津、寧波、北京等8個城市創(chuàng)新總指數(shù)有所提高,但增幅低于20城市平均水平。深圳、長春、廣州、濟南和廈門5個城市低于上年水平,創(chuàng)新總指數(shù)出現(xiàn)回落。

3.4 城市創(chuàng)新發(fā)展特色基本形成

縱觀20城市創(chuàng)新發(fā)展特征,除北京、深圳和上海已形成科技創(chuàng)新的“金三角”外,其他創(chuàng)新城市也特色鮮明。南京憑借較高的經(jīng)濟發(fā)展水平,依靠豐富、可持續(xù)的創(chuàng)新人力資源,為創(chuàng)新活動開展提供了理想的創(chuàng)新資源。廈門和濟南企業(yè)創(chuàng)新積極性較高,創(chuàng)新人力和財力的投入較大,注重外部技術(shù)的引進和吸收,企業(yè)創(chuàng)新活動十分踴躍。天津通過發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和知識密集型服務業(yè),使得產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,新產(chǎn)品產(chǎn)出豐碩,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展影響力進一步增強。廣州、蘇州通過提高勞動生產(chǎn)率、資本生產(chǎn)率、知識密集型服務業(yè)勞動生產(chǎn)率,確保創(chuàng)新環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展,宏觀經(jīng)濟效率顯著改善。

4 評價的創(chuàng)新點和局限性

4.1 創(chuàng)新點

① 填補了中國創(chuàng)新城市評價的空白。在梳理科技部《全國科技進步統(tǒng)計監(jiān)測報告》、國家統(tǒng)計局《創(chuàng)新型國家進程統(tǒng)計監(jiān)測報告》、歐盟委員會《歐盟創(chuàng)新記分牌》以及《OECD科學技術(shù)和工業(yè)創(chuàng)新記分牌》等國內(nèi)外相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國創(chuàng)新城市發(fā)展實際,構(gòu)建了適合我國創(chuàng)新城市發(fā)展的評價指標體系。同時,課題組連續(xù)8年開展“中國創(chuàng)新城市評價”,在實踐中檢驗了創(chuàng)新城市評價指標體系的可行性,并根據(jù)科技經(jīng)濟和社會發(fā)展變化,不斷完善評價指標和評價標準,以期著力打造中國“城市創(chuàng)新記分牌”。

② 監(jiān)測數(shù)據(jù)來源穩(wěn)定可靠。我國官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要包括國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)、部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)和地方統(tǒng)計數(shù)據(jù)。在評價數(shù)據(jù)采集過程中,鮮有規(guī)范權(quán)威發(fā)布的分城市科技數(shù)據(jù)。中國創(chuàng)新城市評價課題組通過對國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)和相關(guān)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行組合,建立了長期、便捷、準確、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)搜集方式和渠道,為持續(xù)開展研究提供了可靠保障。

③ 形成了20城市科技指標數(shù)據(jù)集。不同類別的科技統(tǒng)計數(shù)據(jù)著眼于某一國家和地區(qū)科技發(fā)展某一方面的狀況和態(tài)勢。中國創(chuàng)新城市評價聚焦城市相關(guān)科技指標,形成了20城市科技指標數(shù)據(jù)集,彌補了城市科技統(tǒng)計數(shù)據(jù)的空白,為各級科技管理部門和社會公眾全面了解我國創(chuàng)新城市發(fā)展進程提供了窗口。

4.2 局限性

① 指標體系設(shè)計未考慮創(chuàng)新城市的規(guī)模效應。中國創(chuàng)新城市評價主要以相對指標為主,反映總體創(chuàng)新投入及產(chǎn)出效率。相對指標(尤其是人均指標)可能會強化體量較小但效率較高城市(如廈門、南京)的相對優(yōu)勢,卻忽略了體量較大城市(如廣州、天津)的規(guī)模效應對創(chuàng)新發(fā)展的帶動作用。小體量的創(chuàng)新體在某一領(lǐng)域或某一行業(yè)創(chuàng)新活躍且績效顯著,但是其創(chuàng)新活動的規(guī)模及其對國家創(chuàng)新的貢獻顯然不如大體量城市。

② 監(jiān)測指標選擇應與時俱進。持續(xù)穩(wěn)定和系統(tǒng)創(chuàng)新的完美結(jié)合是城市評價的生命力所在。中國創(chuàng)新城市評價指標體系應是一個開放、不斷創(chuàng)新的系統(tǒng)。隨著創(chuàng)新理念的不斷深化、政府統(tǒng)計制度的不斷完善,反映創(chuàng)新能力指標在保證評價結(jié)果歷年可比的基礎(chǔ)上,也要不斷深化、完善和充實。2014年,中國創(chuàng)新城市評價沿襲以往的指標體系、評價方法和評價標準,結(jié)合《歐盟創(chuàng)新記分牌》等研究對監(jiān)測標準進行了微調(diào)。但隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來和“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”雙創(chuàng)格局的形成,應進一步研究增設(shè)互聯(lián)網(wǎng)促進科技經(jīng)濟融合、“雙創(chuàng)”人力資源和物質(zhì)條件、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量優(yōu)化等相關(guān)指標,更全面、準確、客觀地反映創(chuàng)新城市創(chuàng)新發(fā)展各側(cè)面,進一步增強中國城市創(chuàng)新評價的說服力和客觀性。

[1] 中國創(chuàng)新城市評價課題組. 2015中國創(chuàng)新城市評價報告[R]. 2016.

[2] 中國科學技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院. 中國區(qū)域科技進步評價報告[M]. 北京:科學技術(shù)文獻出版社,2016.

[3] 中國科學技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院. 2015國家創(chuàng)新指數(shù)報告[M]. 北京:科學技術(shù)文獻出版社,2016.

A Review of 2015 China Creative City Evaluation Report

WANG Jiangping,GAO Wen,WU Da

(Tianjin Science and Technology Statistic Center,Tianjin 300051,China)

Recently,the China Creative City Evaluation Group issued 2015 China Creative City Evaluation Report.The report covers 20 cities,including deputy provincial cities and Suzhou that have achieved prominent results in the Creative City construction.The report analyzed and dug creative activities of 20 cities from innovation resources,innovation input,innovation business,innovation industries,innovation output and innovation efficiency.This paper reviews and analyzes the report.

creative city;statistical analysis;appraisal

F29

:A

:1006-8945(2016)09-0087-04

該論文為天津市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究計劃項目——2015中國創(chuàng)新城市評價研究課題階段性成果之一。

2016-08-31