基于地形因子的吉林西部地區土地利用變化研究

蒲羅曼,張樹文,李 飛,王讓虎,王 晴,常麗萍,楊久春

(1.吉林大學地球科學學院,吉林 長春 130061;2.中國科學院東北地理與農業生態研究所,吉林 長春 130102)

基于地形因子的吉林西部地區土地利用變化研究

蒲羅曼1,2,張樹文2,李飛1,2,王讓虎1,2,王晴1,2,常麗萍2,楊久春2

(1.吉林大學地球科學學院,吉林 長春 130061;2.中國科學院東北地理與農業生態研究所,吉林 長春 130102)

[摘要]選取吉林省西部地區為研究對象,基于DEM及三期遙感影像,通過目視解譯獲取研究區土地利用數據,并從高程、坡度、坡向、坡形4個地形因子的角度對土地利用結構的變化特征進行了全面分析.結果表明:(1)1975—2013年間,吉林西部地區土地利用結構的變化主要表現為耕地、鹽堿地面積的顯著增加和草地面積的顯著減少.(2)高程和坡度因子對吉林西部地區土地利用變化有著重要的影響,而坡向和坡形因子對土地利用變化影響不明顯.(3)各土地利用類型多分布在100~200 m海拔范圍和0°~6°坡度范圍內,但200~250 m范圍內土地利用變化量最大,主要表現為耕地、林地的增加和草地的減少.(4)1975—2000年間坡度在0°~6°范圍內的土地表現為耕地、鹽堿地面積的大幅增加和草地面積的大幅減少;2000—2013年間表現為耕地面積的小幅增加和草地、鹽堿地面積的小幅減少.

[關鍵詞]土地利用;地形因子;DEM;吉林西部

自20世紀90年代以來,土地利用/覆被變化研究已成為全球環境變化與可持續發展的熱點問題.目前,針對土地利用變化的研究已經有很多,但多側重于土地利用時空格局變化、土地利用類型轉移情況及土地利用變化驅動力方面[1-4],從自然環境背景方面,尤其是以數字高程模型(digital elevation model,DEM)為基礎,研究土地利用結構隨地形因子的分布格局變化的研究還相對較少[5-6],而研究地形因子對區域土地利用方式和變化的影響,對于土地資源的可持續利用和區域的可持續發展具有重要意義.

本文以吉林省西部地區為研究對象,基于DEM數據,通過對1975—2000年以及2000—2013年兩個時段內不同高程、坡度、坡向、坡形級別上的土地利用變化情況進行分析,探討了土地利用結構變化與地形因子分布格局的關系,以實現研究區土地利用結構的優化,促進區域土地資源的可持續發展,為合理利用土地資源、協調社會經濟發展提供科學依據.

1研究區概況

吉林省西部地區位于松嫩平原的西南部,其北、西分別與黑龍江省、內蒙古自治區接壤,包括白城和松原兩個地級市以及長春市的農安縣和四平市的雙遼市.地理位置為121°38′~126°12′E,43°21′~46°19′N.該區地域遼闊,土地面積為5.53萬km2,東、南、西三面地勢較高,北部和中部地勢較低,地形似簸箕狀,海拔95~638 m.全區總人口為646萬人.吉林西部屬于北溫帶大陸性季風氣候,年均氣溫4℃ ~6℃,降水量400~500 mm,蒸發量為1 600 mm,年太陽總輻射量為5 000~5 400 MJ/m2.

2數據來源與研究方法

2.1數據來源

本文采用的遙感數據主要為美國陸地衛星Landsat MSS獲取的1975年的遙感影像(空間分辨率為80 m),以及Landsat 5獲取的2000年的TM影像和Landsat 8獲取的2013年的ETM影像(空間分辨率均為30 m).研究區1975年土地利用數據來自于中國科學院資源環境數據中心的土地利用數據庫,并通過目視解譯方法獲取2000年和2013年的土地利用數據庫和屬性數據庫;DEM數據為覆蓋全研究區的SRTM DEM數據,空間分辨率為90 m.

在目視解譯的過程中,依據全國土地分類體系,考慮到農田和草地的嚴重堿化和濕地的大面積消失,把鹽堿地和沼澤地在未利用地中分離出來作為單獨的土地利用類型,因此土地利用類型分為以下8類:耕地、林地、草地、建設用地、水域、鹽堿地、沼澤地、未利用地[7].

2.2研究方法

本文應用土地利用轉移矩陣來分析土地利用變化的總體特征.土地利用轉移矩陣反映了某區域某時間段研究初期和末期各土地利用類型相互轉化的動態信息[8].它不僅可以反映出一定區域某時間點的各地類的面積信息,還可以很豐富地表示出一段時間內各土地利用類型期初轉出和期末轉入的信息.

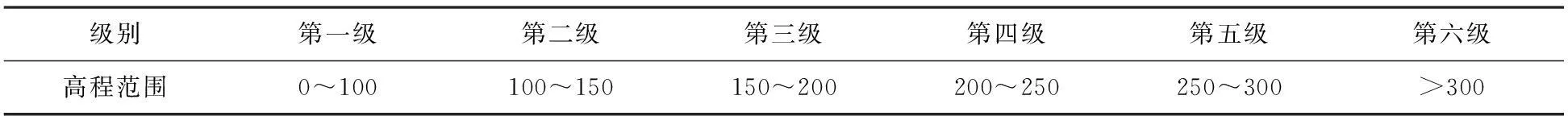

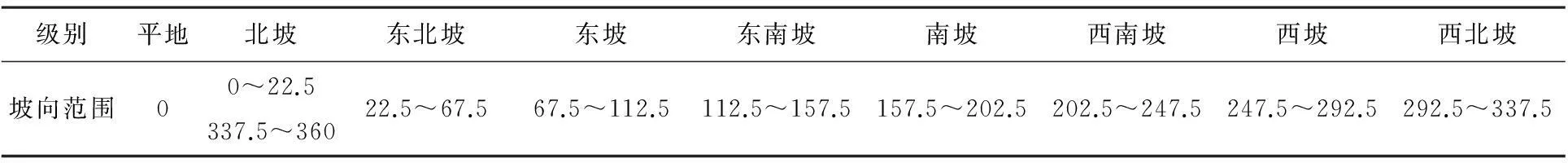

為了便于對研究區在不同地形因子上的土地利用變化進行分析,本文依據研究區的實際情況,將高程劃分成6個級別(見表1);坡度分為5個級別(見表2)[9-10];坡向以正北方向為0°,按順時針方向分別分為平地、北坡(0°~22.5°)、東北坡、東坡、東南坡、南坡、西南坡、西坡、西北坡、北坡(337.5°~360°)(見表3)[11-13];按照坡面的形狀,將坡形分為凹形坡、直線型坡和凸形坡3類[14-15].

表1 吉林西部地區海拔分級 m

表2 吉林西部地區坡度分級 (°)

表3 吉林西部地區坡向分級 (°)

3結果與分析

3.1土地利用變化的總體特征

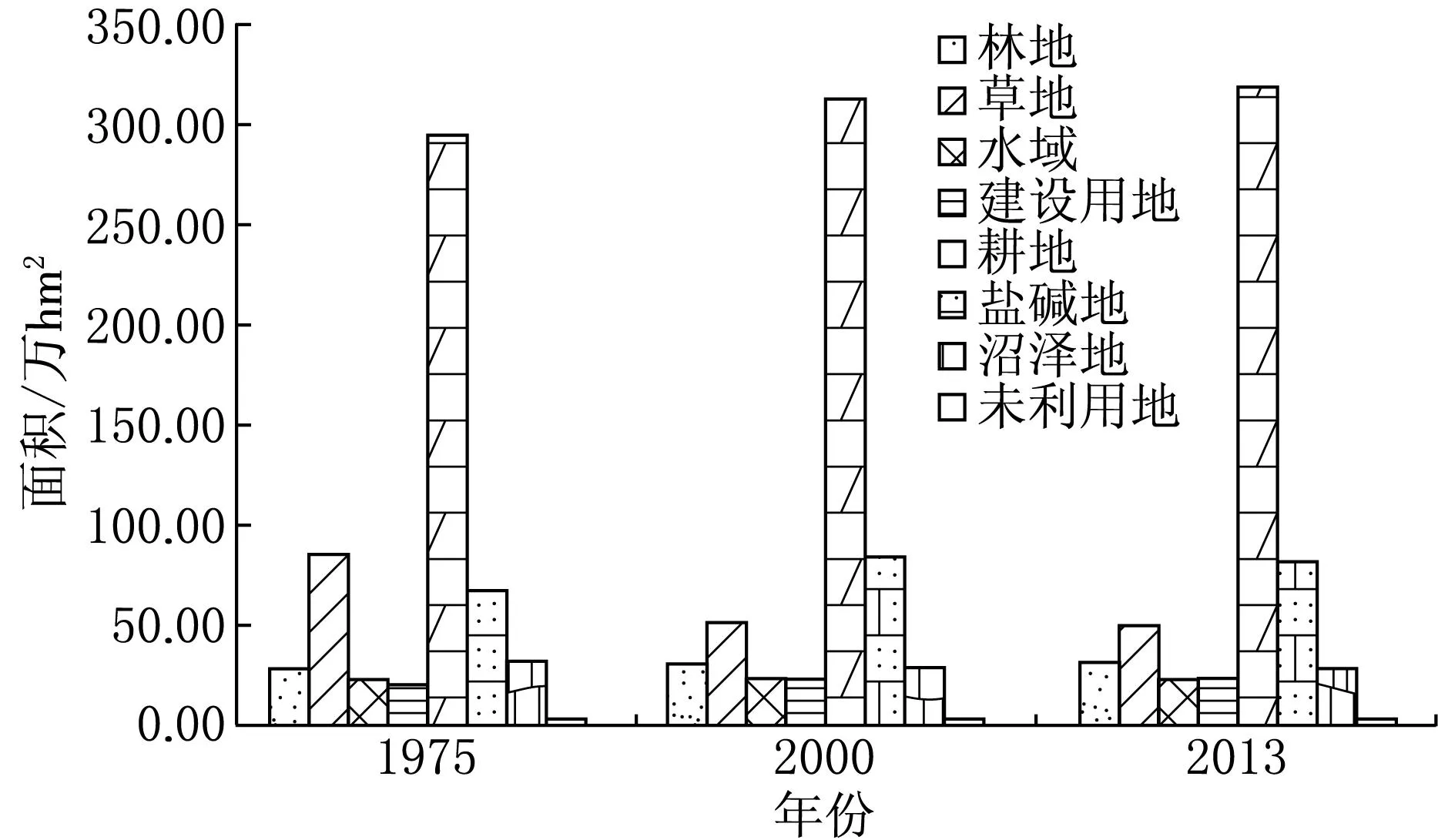

圖1 吉林西部地區各土地利用類型面積

從圖1可以看出,近40年吉林西部地區土地利用結構發生了比較明顯的變化:耕地一直是整個研究區土地利用格局的主體,占據研究區總面積的53%以上,且在整個研究期內其面積一直持續增長;林地的面積在1975—2000年間增長較快,但在2000—2013年間有小幅下降;草地的面積在1975—2000年間有大幅度的減少,由84.67萬hm2減少到50.68萬hm2,年均減少1.36萬hm2,但后13年減幅縮小,只減少了1.16萬hm2;水域和沼澤地的面積總體呈減少趨勢,但變化不明顯;建設用地的面積在整個研究區內持續增長,但總體面積變化不大;鹽堿地的面積變化模式為先增長后減少,且在前25年間減少比例高達22%,但在2000—2013年間只減少約2萬hm2;未利用地的面積最少,僅占總面積的0.4%左右,且在整個研究期內變化不明顯.

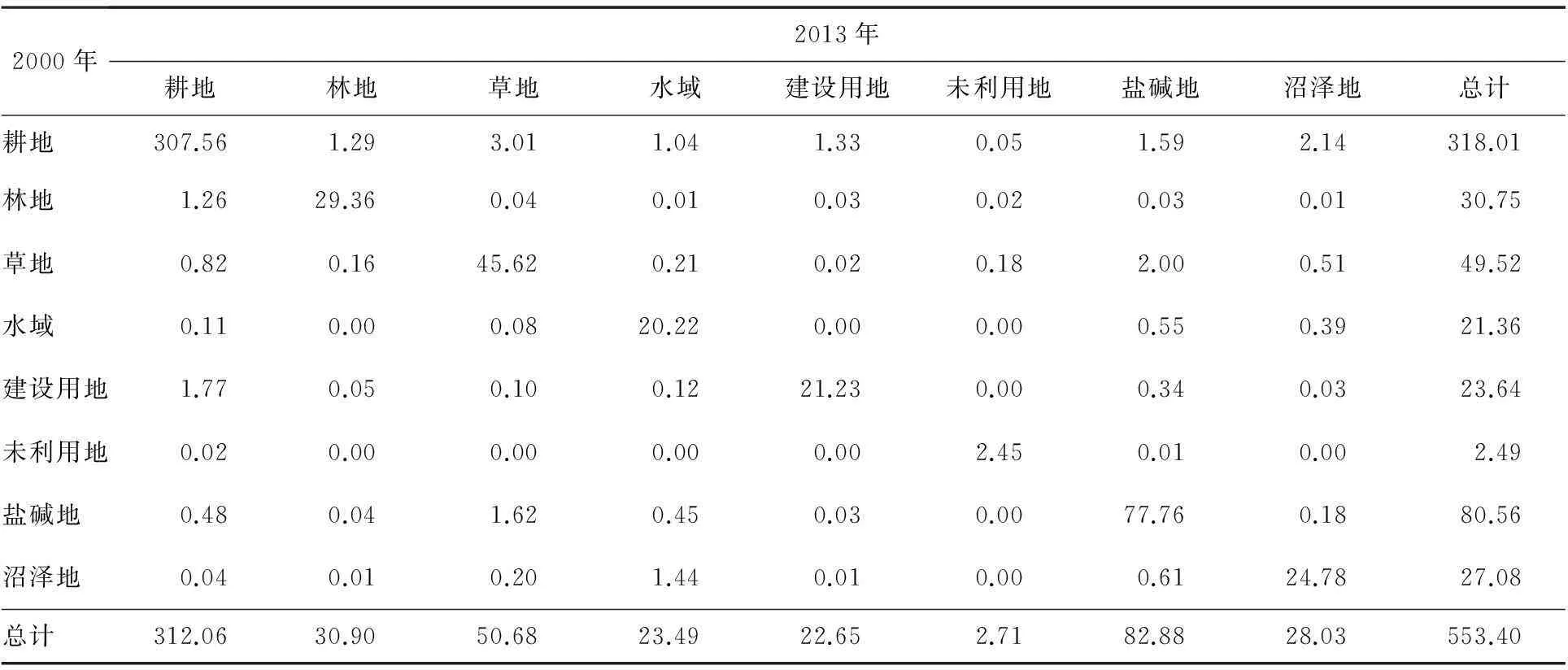

分別將研究區1975年與2000年、2000年與2013年的土地利用數據在Arcgis中進行空間疊加分析,得到研究區1975—2000年、2000—2013年不同土地利用類型面積變化的轉移矩陣[16],見表4、表5.

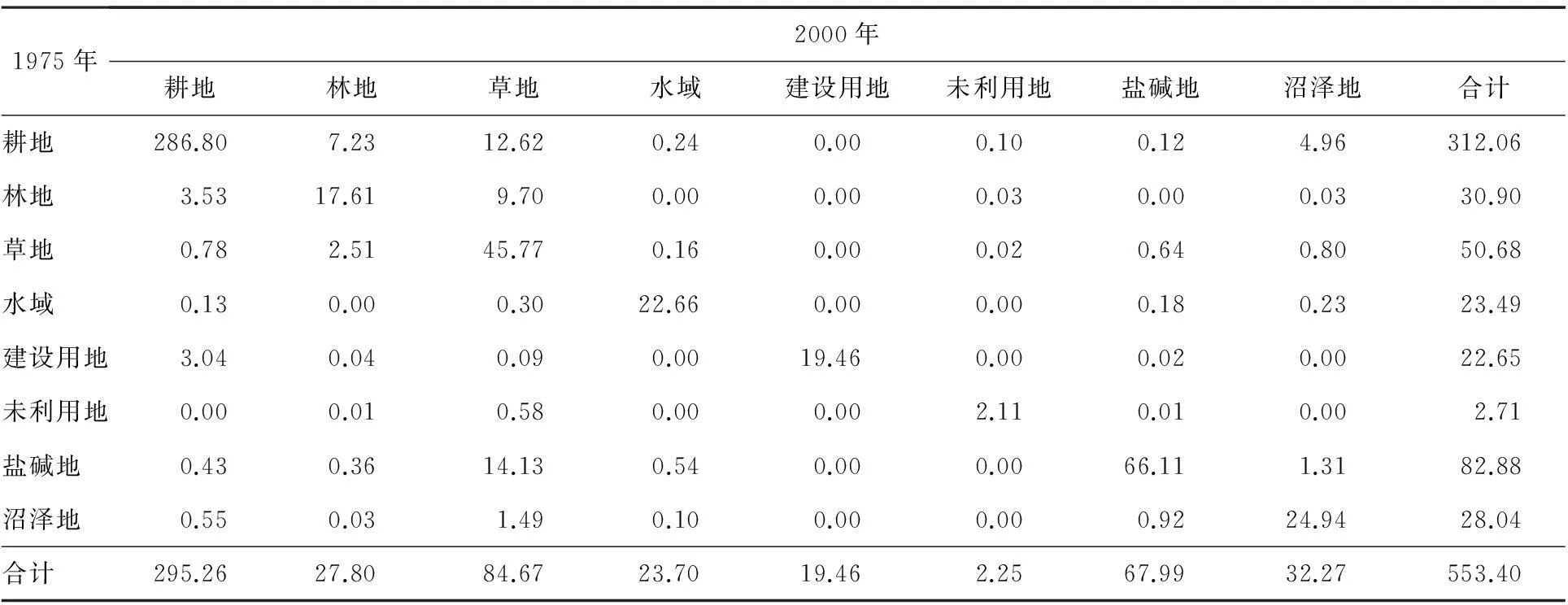

表4 吉林西部地區1975—2000年土地利用類型轉移矩陣 萬hm2

由表4可知,1975—2000年間,吉林西部地區土地利用類型的相互轉化規律可以概括為:草地和林地大量轉化為耕地;減少的草地面積作為耕地與林地的補充,同時鹽堿地的面積大量增加,主要來源于草地.由此看來,1975—2000年間,吉林西部地區土地利用方式十分不合理,由于過分追求糧食產量,大量破壞林地和草地來開墾耕地,使得草場被大量破壞,部分草地在開墾時利用不合理,導致土地鹽堿化[17].林地的小幅增加說明防護林工程得到了有效實施.

表5 吉林西部地區2000—2013年土地利用類型轉移矩陣 萬hm2

由表5可以看出,2000—2013年間,吉林西部地區耕地面積小幅增長,主要來自于沼澤地和草地的補充;草地面積的減少速度得到了有效地控制,小部分草地退化為鹽堿地;土地鹽堿化的情況得到治理,部分鹽堿地恢復為耕地和草地;建設用地的面積有小幅增長,主要來自耕地的補充.由此可見,2000年以來,吉林西部地區不合理的土地利用方式得到了改善,各土地利用類型的面積變化均不十分明顯,草地面積略有減少,土地鹽堿化的局面也得到有效控制,環境治理效果顯著[18].

3.2基于高程分級的土地利用變化分析

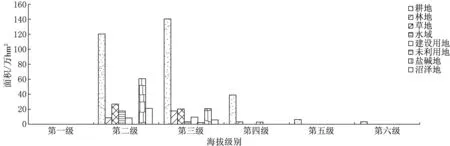

由于可以默認為地形因子在短期內保持不變,因此選取2000年為代表年份,在Arcgis中將吉林西部地區高程數據與2000年土地利用數據進行空間疊加分析,得到2000年吉林西部地區各土地利用類型在各海拔級別下的分布特征[18],結果見圖2.

圖2 2000年吉林西部地區各土地利用類型在不同海拔級別下的分布

從圖2可以看出,吉林西部地區土地利用格局在不同海拔級別下分布不同:耕地、林地、草地和鹽堿地在100~200 m海拔范圍內分布較多,這是由于吉林西部地區海拔低于100 m的區域較少,而100~200 m海拔范圍內地勢十分平坦,適宜開墾耕地與植樹造林,也適于草類植物的生長與鹽堿地的生成;水域和沼澤地也在第二級海拔級別下分布較多,在其他級別下鮮有分布;建設用地在150~200 m海拔范圍內分布較多;海拔高于250 m的區域耕地有少許分布,其他地類鮮有分布.

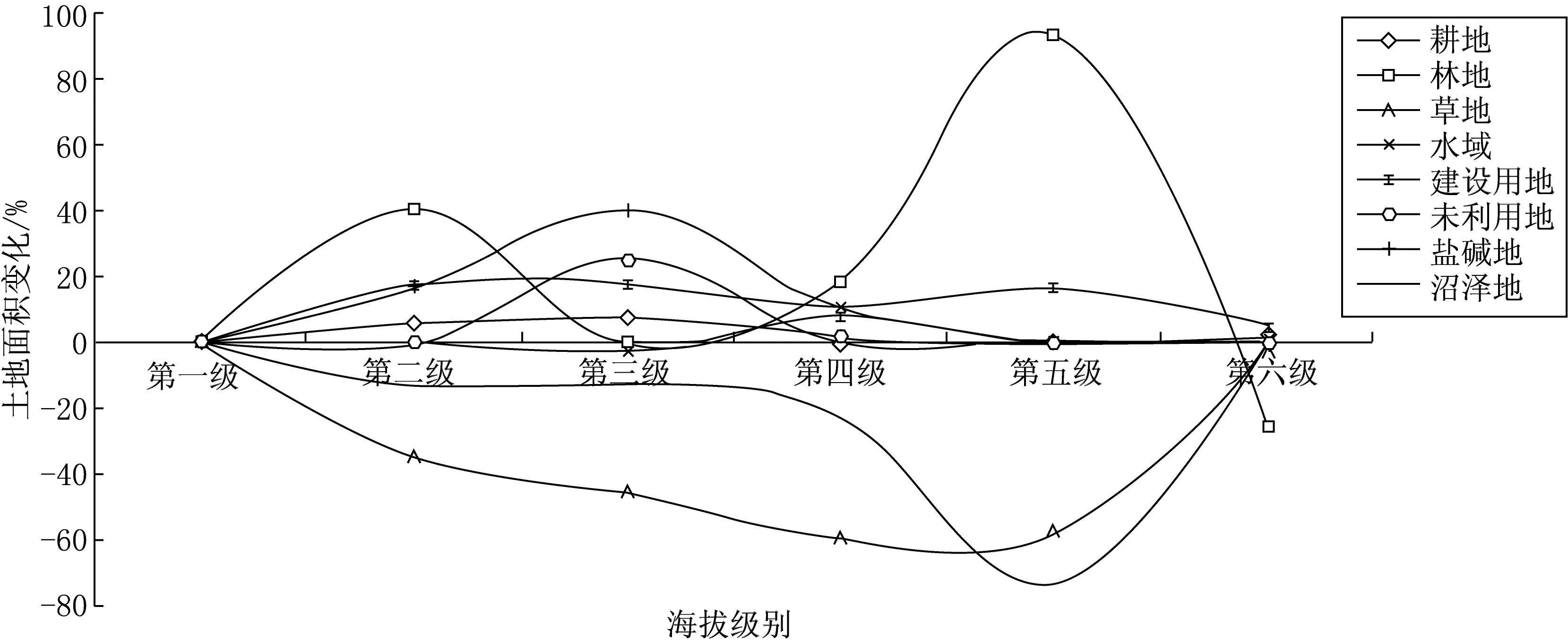

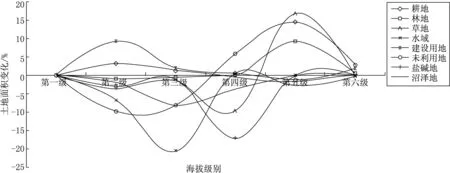

將高程數據分別與1975—2000年、2000—2013年土地利用圖進行疊加,得到吉林西部地區近40年土地利用變化與不同海拔級別的關系,結果見圖3、圖4.

圖3 吉林西部地區1975—2000年土地利用格局隨海拔級別變化圖

圖4 吉林西部地區2000—2013年土地利用格局隨海拔級別變化圖

從圖3可以看出,1975—2000年,吉林西部地區土地利用格局隨海拔級別變化明顯.各土地利用類型變化量在-80%~100%之間.其中,土地利用變化量最大的海拔范圍是200~250 m,此海拔內耕地面積增長比例高達100%,遠遠超過其他土地利用類型,而沼澤地的面積減少比例也近80%;0~100 m與>250 m這兩個海拔范圍內土地利用變化量幾乎為0;100~150 m海拔內林地增加顯著,約增加40%,而草地在此范圍內減少約40%;150~200 m海拔范圍內土地利用變化量適中,主要表現為鹽堿地的增加與草地的減少;150~200 m高程范圍內土地利用變化量較小,這一區間主要是草地大量減少的區域.

如圖4所示,2000—2013年間,吉林西部地區土地利用變化遠遠未及2000年以前劇烈,總體變化范圍在-25%~20%之間.200~250 m依然是土地利用變化量最大的海拔范圍,主要表現為草地和林地的迅速增加;100~150 m海拔內主要表現為建設用地的小幅增加和未利用地的小幅減少;100~150 m與150~200 m這兩個區間均為草地、水域和鹽堿地大量減少的區域.

由此看來,高程因子對于土地利用變化的影響較大,二級、三級與五級高程范圍內是土地利用變化劇烈的區間,而四級海拔范圍內土地利用變化量適中,一級與六級海拔范圍內土地利用幾乎未發生變化.

3.3基于坡度分級的土地利用變化分析

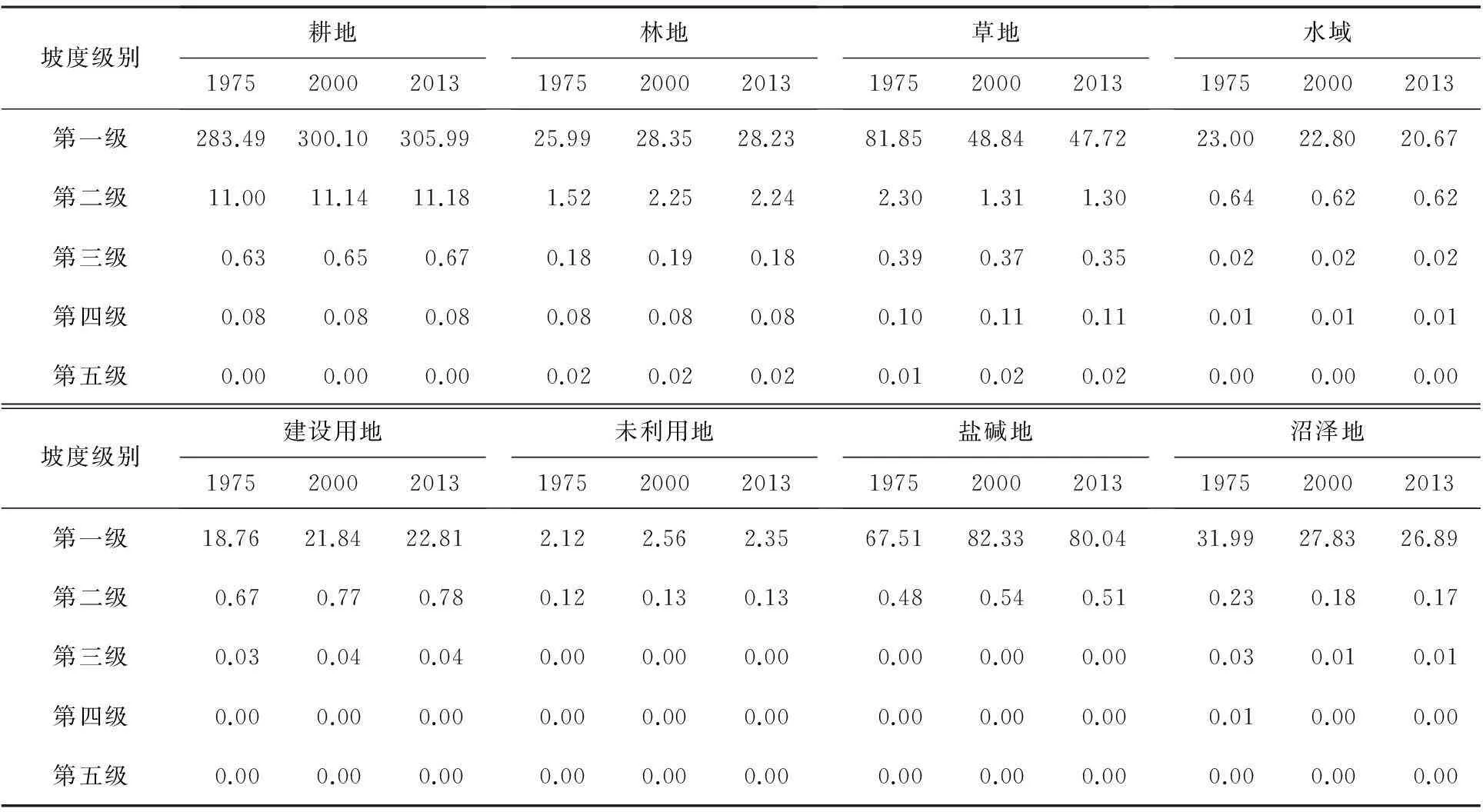

將坡度分級圖與三期土地利用分類圖分別進行疊加與計算,可以得到研究區不同坡度級別內各土地利用類型面積分布比例,結果見表6.

表6 不同坡度級別下土地利用類型的分布面積 萬hm2

總體看來,吉林西部地區各地類均集中分布于0°~2°的土地上,且隨著坡度的增大,分布面積逐漸減小.耕地在坡度大于15°的范圍內未見分布,可見高坡度的區域不適于開墾耕種;林地和草地在各坡度范圍內均有分布;未利用地和鹽堿地只分布在坡度小于6°的區域上;水域幾乎均分布于0°~2°的區域上;建設用地和沼澤地在坡度大于10°的區域幾乎未見分布.

1975—2013年間,各地類在不同的坡度級別下變化幅度不同:在坡度小于2°的土地上,耕地與草地占主導地位,且耕地與鹽堿地的面積在近40年間得到大幅度增長,尤其是鹽堿地在1975—2000年間增幅達到22%,而草地面積卻大幅度減少,這主要是因為人口增長導致耕地開墾活動劇烈,草地被大量破壞,導致土地鹽堿化;在2°~6°的坡度范圍內,耕地與林地占主導地位,此坡度范圍內主要表現為林地面積的增加和草地面積的減少,且變化率均為50%左右,其他土地利用類型面積變化不大;在坡度為6°~10°的區域上,主要表現為耕地面積的小幅增加和草地面積的小幅減少;坡度大于10°的范圍內,只分布著少許林地和草地,且在1975—2013年間幾乎未發生變化.此變化規律說明,坡度越小,各土地利用類型的分布越廣,且變化越劇烈;坡度越大,各土地利用類型的變化越小.

3.4基于坡向分級的土地利用變化分析

將研究區坡向分級圖分別與1975—2000年、2000—2013年土地利用變化圖進行疊加,得到吉林西部地區近40年土地利用變化與坡向的關系[20],結果見圖5、圖6.

圖6 2000—2013年吉林西部地區不同坡向級別下土地利用格局變化

對比圖5和圖6可知,2000—2013年土地利用格局隨坡向變化程度遠遠小于1975—2000年.1975—2000年間,未利用地和林地隨不同坡向變化較明顯,而其余地類在不同坡向上的變化均較為穩定,這主要是由于南坡或西南坡接收日照的時間相對比北坡或東北坡長,因此相對溫暖,適宜植被的生長,而其他地類幾乎不受日照時間的影響.2000—2013年間,各地類面積變化相對較小,在各坡向上的面積變化也很均一.由此可見,在吉林西部地區,坡向對土地利用變化影響較小.

3.5基于坡形分級的土地利用變化分析

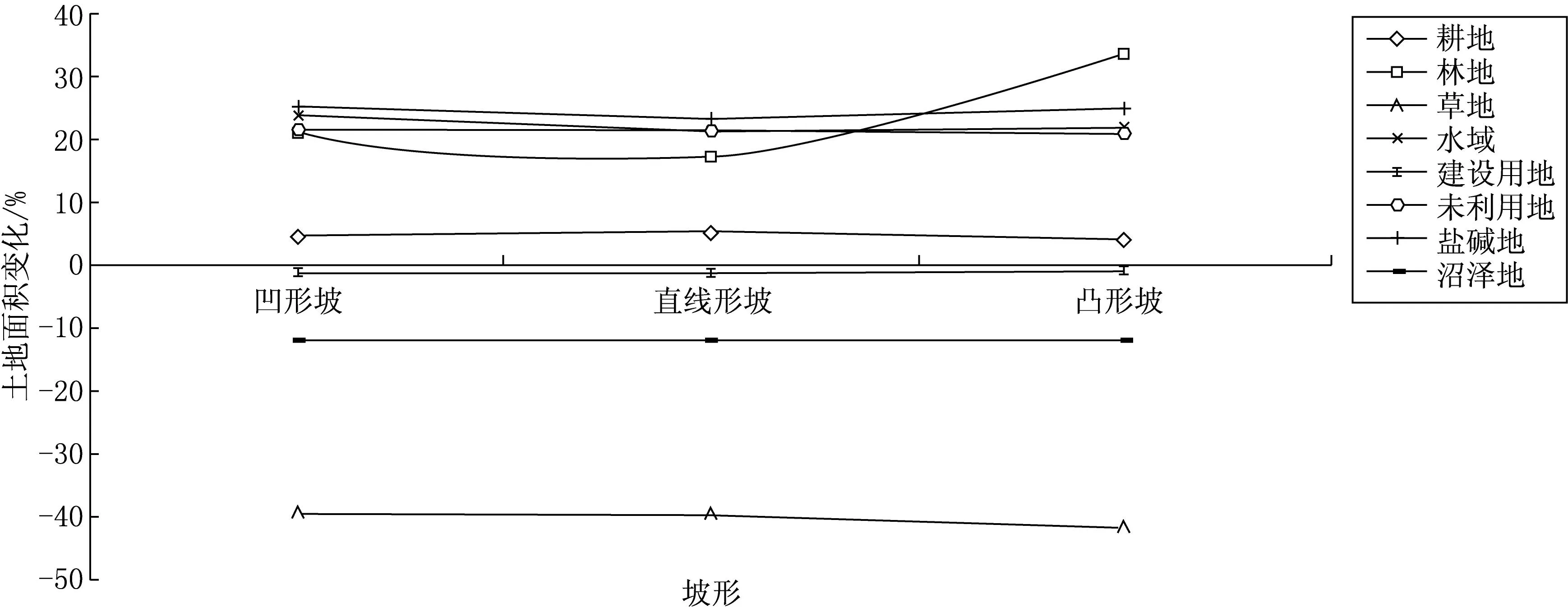

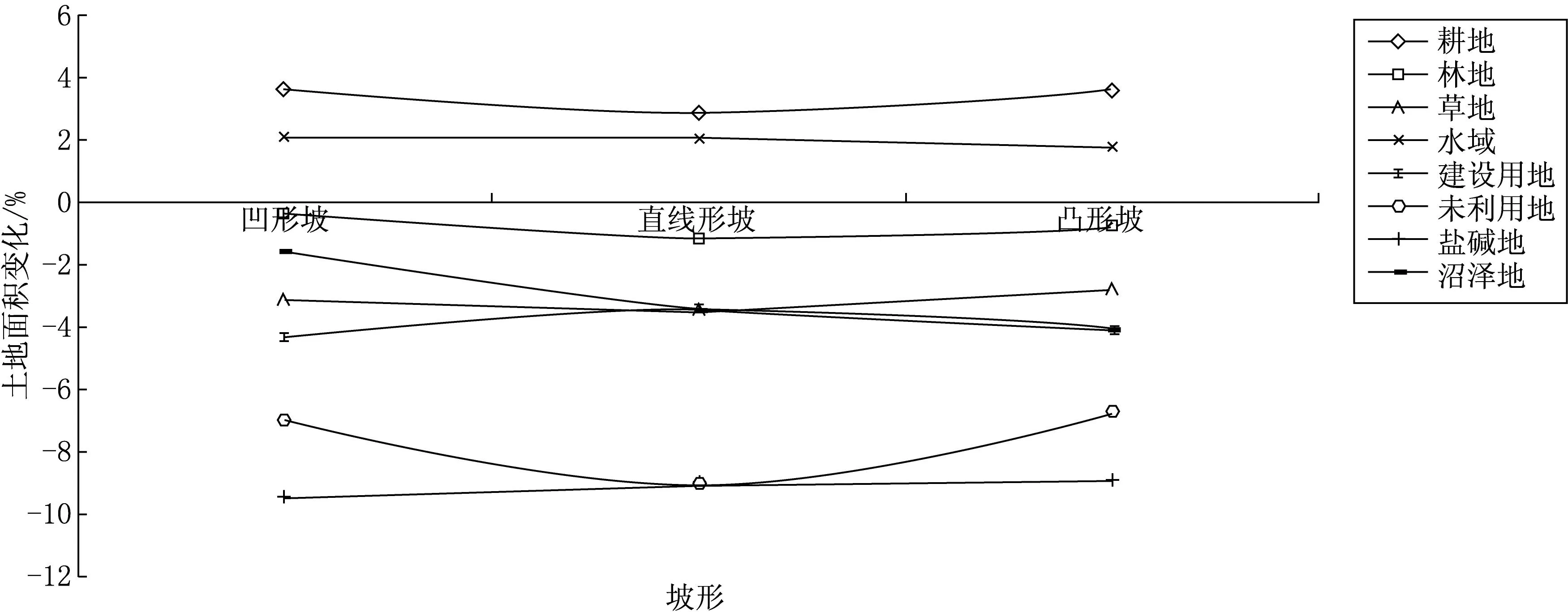

為了探討不同坡形對土地利用變化的影響,在Arcgis中將坡形分級圖與1975—2000年、2000—2013年土地利用變化圖進行疊加,得到土地利用類型隨不同坡形的變化曲線,結果見圖7、圖8.

圖7 1975—2000年吉林西部地區土地利用格局隨坡形變化圖

圖8 2000—2013年吉林西部地區土地利用格局隨坡形變化圖

從圖7和圖8可以看出,1975—2000年間,林地在凸形坡的增加面積大于凹形坡和直線坡,而其他地類在各坡形上的面積變化均較為穩定.2000—2013年間,各土地利用類型面積變化也受坡形影響較小.由此看來,吉林西部土地利用變化受不同坡形的影響較小.

4結論

(1)1975—2013年間,吉林西部地區土地利用結構變化主要表現為耕地面積的大幅度增加和草地面積的大幅度減少,同時土地鹽堿化嚴重.1975—2013年,土地利用類型之間的相互轉化主要為草地轉化為耕地和鹽堿地,同時部分耕地轉化為林地.2000—2013年間,吉林西部地區不合理的土地利用方式得到改善,草地面積略有減少,土地鹽堿化的局面也得到有效控制,環境治理效果顯著.

(2)各土地利用類型多分布在100~200 m海拔范圍和0°~6°坡度范圍內,但200~250 m是土地利用變化量最大的海拔范圍,1975—2000年主要表現為耕地的大幅增加和草地的大幅減少,2000—2013年表現為草地和林地的迅速增加,而海拔小于100 m與大于300 m的區域土地利用變化不明顯;1975—2000年間坡度在0°~6°范圍內表現為耕地、鹽堿地面積的大幅增加和草地面積的大幅減少,2000—2013年間表現為耕地面積的小幅增加和草地、鹽堿地面積的小幅減少,坡度大于6°的范圍內各地類變化不明顯.坡向和坡形因子對土地利用變化影響不明顯.

(3)吉林西部地區未來的土地利用方式應該根據當地的地形特點,并結合當地的社會經濟狀況,因地制宜地制定合理有效的土地利用政策,從而保證土地資源的合理利用和生態環境的良好改善.

[參考文獻]

[1]羅婭,楊勝天,劉曉燕,等.黃河河口鎮—潼關區間1998—2010年土地利用變化特征[J].地理學報,2014(1):42-53.

[2]邵景安,李陽兵,魏朝富,等.區域土地利用變化驅動力研究前景展望[J].地球科學進展,2007(8):798-809.

[3]王讓虎,李曉燕,張樹文,等.東北農牧交錯帶景觀生態安全格局構建及預警研究:以吉林省通榆縣為例[J].地理與地理信息科學,2014(2):111-115.

[4]馮異星,羅格平,周德成,等.近50a土地利用變化對干旱區典型流域景觀格局的影響:以新疆瑪納斯河流域為例[J].生態學報,2010,16:4295-4305.

[5]郭洪峰,許月卿,吳艷芳.基于地形梯度的土地利用格局與時空變化分析:以北京市平谷區為例[J].經濟地理,2013(1):160-166.

[6]郜紅娟,張朝瓊,張鳳太.基于地形梯度的貴州省土地利用時空變化分析[J].四川農業大學學報,2015(1):62-70.

[7]LI FEI,ZHANG SHUWEN,BU KUN,et al.The relationships between land use change and demographic dynamics in western Jilin province [J].Journal of Geographical Sciences,2015(5):617-636.

[8]喬偉峰,盛業華,方斌,等.基于轉移矩陣的高度城市化區域土地利用演變信息挖掘:以江蘇省蘇州市為例[J].地理研究,2013(8):1497-1507.

[9]李丹,劉丹丹,趙金祥.基于DEM的山區土地利用變化分析[J].水土保持研究,2014(1):66-70.

[10]崔步禮,李小雁,姜廣輝,等.基于DEM的山地丘陵區土地利用/覆被研究:以青海湖流域為例[J].自然資源學報,2011(5):871-880.

[11]朱雷,秦富倉,蘇江.基于ArcGIS9.3的等高線生成DEM及坡度坡向分析[J].內蒙古林業調查設計,2014(2):125-128.

[12]任振娜.基于DEM模型實現地形分析算法:坡度計算與坡向分析[J].電腦編程技巧與維護,2012,15:81-82.

[13]陳艷麗,李少梅,劉岱岳.基于規則格網DEM的坡度坡向分析研究[J].測繪與空間地理信息,2009(5):36-39.

[14]吳彩燕,喬建平,蘭立波.基于GIS的三峽庫區滑坡坡形研究[J].自然災害學報,2005(3):34-37.

[15]于曉杰,魏勇明.不同坡形坡面侵蝕產沙過程的影響研究[J].水土保持研究,2010(1):97-100.

[16]張丹丹,楊曉梅,蘇奮振,等.大亞灣近岸土地利用的時空分異及其與地貌因子關系分析[J].資源科學,2010(8):1551-1557.

[17]神祥金,吳正方,杜海波.近50年來吉林西部半干旱區氣候變化特征[J].干旱區資源與環境,2014(2):190-196.

[18]王晨野,湯潔,李昭陽,等.吉林西部土地利用/覆被時空變化驅動力分析[J].生態環境,2008(5):1914-1920.

[19]國巧真,寧曉平,王志恒,等.地形地貌對半山區土地利用動態變化影響分析:以天津市薊縣為例[J].國土資源遙感,2015(1):153-159.

[20]劉學軍,龔健雅,周啟鳴,等.DEM結構特征對坡度坡向的影響分析[J].地理與地理信息科學,2004(6):1-5.

(責任編輯:方林)

Study on land use change in Western Jilin Province based on topographic factors

PU Luo-man1,2,ZHANG Shu-wen2,LI Fei1,2,WANG Rang-hu1,2,WANG Qing1,2,CHANG Li-ping2,YANG Jiu-chun2

(1.College of Earth Sciences,Jilin University,Changchun 130061,China;2.Northeast Institute of Geography and Agroecolopy,Chinese Academy of Science,Changchun 130102,China)

Abstract:The study on the impact of land use mode and change by topographical factors,is important for the sustainable utilization of land resources and regional sustainable development.Based on DEM and three remote sensing images,choose Western Jilin Province as the study area and get the land use data by vital interpretation.At the same time, totally analyze the change characters of land use structure from topographic factors such as elevation,slope gradient,slope aspect and slope shape.The conclusions can be drawn as follows.(1)From 1975 to 2013,the change of land use structure in Western Jilin Province is mainly expressed for the increase of farmland and saline-alkali land area and the decrease of grassland area;(2)Elevation and slope gradient have high importance on land use change in Western Jilin Province,and the effects on land use change by slope aspect and slope shape are not obvious;(3)Various land use types are mainly distributed in 100~200 altitude range and 0° ~6° slope gradient range,but the amount of land use change is large within 200~250 m,which is expressed as the increase of farmland and woodland and the decrease of grassland.(4)From 1975 to 2000,farmland and saline-alkali land increase seriously and grassland decrease within 0° ~6°,and from 2000 to 2013,farmland increase tinily and grassland and saline-alkali decrease fractionally.

Keywords:land use; topographic factors; DEM; Western Jilin Province

[文章編號]1000-1832(2016)02-0133-08

[收稿日期]2015-06-06

[基金項目]國家科技基礎性工作專項基金資助項目(2013FY112800);國家自然科學基金資助項目(41271416).

[作者簡介]蒲羅曼(1993—),女,碩士研究生,主要從事土地資源管理研究;通訊作者:張樹文(1955—),男,研究員,博士研究生導師,主要從事土地系統變化、資源環境遙感和地理信息系統應用研究.

[中圖分類號]F 301.24[學科代碼]790·5930

[文獻標志碼]A

[DOI]10.16163/j.cnki.22-1123/n.2016.02.028