蘭州新區潛在地震地質災害預測分析

蘇永奇 馬巍 吳志堅 王謙

摘要:以地處青藏高原東北緣的第五個國家級新區——蘭州新區為研究對象,研究蘭州新區區域地震構造環境以及秦王川盆地構造特征,結合秦王川盆地區及其周緣黃土丘陵區地貌特點、地層特征,從致災因子的角度研究總結了秦王川盆地區及黃土丘陵區內潛在的地震地質災害。研究結果表明:秦王川盆地區潛在地震地質災害有粉土震陷、砂土液化、地震滑坡等;黃土丘陵區潛在地震地質災害有黃土震陷、地基失效、地震滑坡、地震崩塌等;基于斷裂活動性研究,秦王川盆地內發生地震地表斷錯的可能性不大。最后,建議政府盡快組織實施蘭州新區地震小區劃工作。

關鍵詞:蘭州新區;秦王川盆地;地震地質災害

中圖分類號:P542 文獻標識碼:A 文章編號:1000-0666(2016)01-0107-07

0 引言

作為一個巨大的生命承載系統,城市及其附近一旦發生破壞性地震,將造成巨大的生命、經濟損失,影響社會經濟發展。20世紀發生的1906年美國舊金山7.8級大地震、1923年日本關東7.9級大地震、1976年我國唐山7.8級大地震、1995年日本阪神7.0級地震、2008年我國汶川8.0級大地震以及2010年海地7.0級地震等均為直下型或近源地震,在地震作用及致災因子的耦合作用下,破壞力巨大,致使地震所在的美國舊金山、日本東京及阪神、我國唐山、汶川及北川、海地太子港等城市遭受巨大破壞,部分城市幾乎夷為平地,社會、經濟損失慘重。我國西部及華北地區新構造運動強烈,地震多發,隨著經濟發展,城市規模不斷擴大,人口不斷聚集,建筑類型不斷多樣化,城市內的承災體不斷增加(劉靜偉等,2014)。隨著城市擴張,新建工程建設用地的工程地震條件更加復雜,地震致災地質因子增多,如隱伏斷裂、可液化砂層、軟土層、回填土、古河道和山前斜坡等(徐錫偉等,1996;崔瑾,2014;姚遠,唐麗華,2015),地震作用和這些致災因子的耦合,可能產生巨大的地震災害損失。

蘭州新區是我國繼上海浦東新區、天津濱海新區、重慶兩江新區、浙江舟山群島新區后的第五個國家級新區,行政區劃面積約1700km2,是新絲綢之路上的重要支點,戰略意義重大。蘭州新區位于青藏高原東北緣,包括蘭州北部秦王川盆地及其周緣黃土丘陵區,東西寬約30km,南北長約60km,地勢北高南低,呈連續傾斜狀。秦王川盆地地層結構復雜,盆地周緣為黃土低山丘陵,盆地兩側發育隱伏活動斷裂,存在發生城市直下型地震的可能性,且致災因子復雜多樣,如隱伏斷裂、粉土層、潛在可液化砂土層、山前斜坡、古河道等,這些致災因子在破壞性地震作用下可能產生斷裂地表錯動、地裂縫、震陷、砂土液化、地表或地基的不均勻沉降、滑坡、崩塌以及泥石流等地震地質災害,可能會造成巨大的經濟財產損失。可見,隨著蘭州新區的不斷開發建設,地震地質災害預測研究越來越迫切。本文從地震構造環境和致災因子著手,對蘭州新區潛在地震地質災害類型及分布進行初步預測研究。

1 區域地震構造環境

蘭州新區位于新構造運動強烈的青藏高原東北緣,處在南北地震帶與祁連山地震帶的復合部位,在以蘭州新區為中心,東西長約500km、南北寬約400km的區域范圍內,共發育4條全新世活動斷裂帶,6條(組)晚更新世活動斷裂帶(圖1),歷史上沿這些斷裂發生過多次歷史破壞性地震,其中5.0~5.9級地震16次、6.0~6.9級地震6次、7.0~7.9級地震1次、8.0~8.9級地震1次。在海原斷裂帶上曾發生1920年12月16日海原8.5級大地震,該次地震造成蘭州地區傷亡百余人,對蘭州新區的影響烈度為Ⅶ度(國家地震局蘭州地震研究所,1985;中國地震局震害防御司,1999)。在馬銜山斷裂帶上曾發生1125年蘭州7級大地震,該次地震極震區位于西固區以南至河口一帶,中心烈度為Ⅸ~Ⅹ度,永登、樂都、定西等地為Ⅶ~Ⅷ度(袁道陽等,2002a;國家地震局震害防御司,1995),該次地震對蘭州新區的影響烈度為Ⅶ~Ⅷ度。距蘭州新區規劃區較近的莊浪河斷裂、白楊樹溝斷裂最新活動時代為晚更新世,其中,莊浪河斷裂上曾發生1440年永登6(1/4)級地震(袁道陽等,2002b)。周德敏等(2014)通過綜合發震概率研究認為莊浪河斷裂帶仍具有發生中強破壞性地震的可能性。在已發布的第五代區劃圖所采用的潛在震源區劃分方案中,將莊浪河斷裂所在區域劃為震級上限為7級的潛在震源區,白楊樹溝斷裂及秦王川西緣斷裂所在區域劃為震級上限為6.5級的潛在震源區(高孟潭,2015),50年超越概率10%水準對應的地震烈度為Ⅶ。總體而言,蘭州新區及其周緣活動構造發育,地震活動強烈,歷史地震對蘭州新區的最大影響烈度為Ⅶ~Ⅷ度。

2 活動構造特征

蘭州新區以秦王川盆地為主體,主要建設規劃用地多位于秦王川盆地內。蘭州新區活動構造特征主要是秦王川盆地活動構造特征(圖2)。該盆地形成于第三紀,形態特征與東西兩緣斷裂活動密切相關,第四紀以來受南西西一北東東向構造擠壓作用,盆地東西兩緣的斷裂向盆地內擠壓逆沖,加之南部馬銜山斷裂帶的逆沖及褶皺隆起抬升和北部寶泉山隆起,使該盆地周緣逐漸封閉(袁道陽等,2000),成為典型的封閉式斷陷盆地。已有研究資料顯示秦王川盆地東、西緣均存在隱伏斷裂,分別為秦王川盆地西緣斷裂和秦王川盆地東緣斷裂,它們一起控制了秦王川盆地的發育,其中西緣斷裂最新活動時代為晚更新世早期,東緣斷裂最新活動時代為早更新世一中更新世(袁道陽等,2000;張向紅等,2000)。

2.1 秦王川盆地西緣斷裂

秦王川盆地西緣斷裂位于秦王川盆地的西側,北起廟灣,向南經方家槽、金家廟、達家灣、賴家窯、陳家井、使拉口、劉家灣至哈家嘴,由3條斷裂雁列組成,全長37km,由北向南可分為方家槽段、馬家山段和劉家灣段,長度分別為11.5km、14km、11.5km。總體走向近南北向,傾向W,傾角70°~80°,為一條隱伏的逆斷層。該斷裂在地貌上線性特征清晰,地形上表現為線性良好的20~60m高的臺坎。斷裂西側為黃土丘陵及南北走向的低緩壟崗狀殘丘,地層以晚更新統風成黃土為主,海拔為2000~2100m;東側為平坦的由全新統砂礫石、亞砂土及粉土層組成的沖洪積盆地平原,海拔約2000m。物探探測揭示下部新近系頂面沿斷裂兩側斷距為2~20m,為了驗證物探可靠性,在蘭州中川機場北2號道口及西槽公路北側布置聯合鉆孔,鉆探結果顯示該斷裂存在,新近系頂面斷距分別為9m和4m,且上覆晚更新統地層底部被斷錯(袁道陽等,2000;張向紅等,2000)。

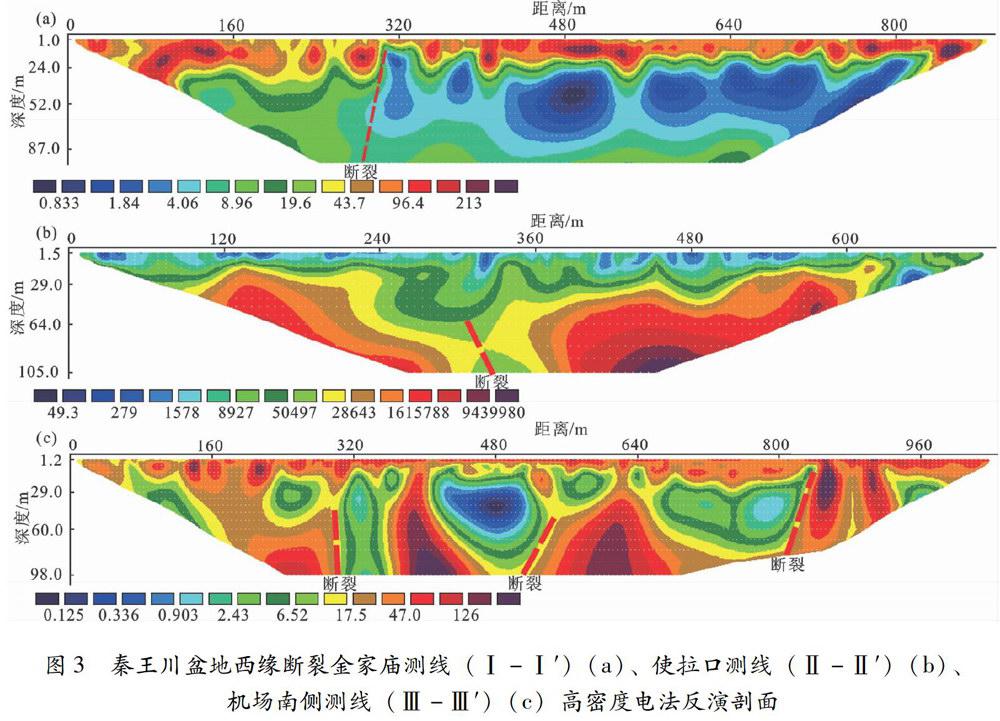

筆者在進行蘭州新區相關建設工程地震安全性評價項目過程中,沿秦王川盆地西緣斷裂布置了多條走向近東西向的高密度電法測線(道間距為5m),典型的3條測線反演結果見圖3。

金家廟測線(I-I)自東向西探測,測線長900m,有效探測深度為98m,沿測線方向300m處低電阻率存在橫向變異,呈向西傾,傾角約75°,西側為相對高阻體,東側為相對低阻體,并可見左側高阻體逆沖于右側低阻體之上,垂直斷距約20m,上部穩定電阻層厚度約10m;使拉口測線(Ⅱ-Ⅱ)自東向西探測,測線長720m,有效探測深度為105m,斷面顯示沿測線方向288~348m距地表約50m以下為相對低阻體,與兩側的高阻體形成明顯差異,可能為斷層破碎帶;蘭州機場南側公路邊測線(Ⅲ-Ⅲ)自西向東探測,線長1050m,探測深度78~98m,斷面顯示有3條次級隱伏斷裂發育,為秦王川西緣斷裂馬家山段南端的3條分支斷裂。

通過物探探測及聯合鉆孔驗證,都證實了該斷裂的存在,且斷錯了第三系地層及上覆晚更新統地層的底部。

2.2 秦王川盆地東緣斷裂

秦王川盆地東緣斷裂位于秦王川東部,為一條近南北向展布的隱伏斷裂,該斷裂北起甘露池,向南延伸至山子墩,全長約30km,走向NNW,傾向E,傾角陡立。斷裂東側為丘陵區,西側為沖洪積盆地平原區。兩側地層最大高差為20~30m,沿甘露池至四墩子發育一古河道,可能受該斷裂控制。據袁道陽等(2000)研究推測斷裂東側奧陶系地層由東向西逆沖于新近系地層之上,但上覆晚更新統沖洪積物未見變動,電測深結果證實斷裂二側新近系(N2)頂面無明顯斷距,但新近系地層內斷距大于60m,因此推測該斷裂應是一條早更新世一中更新世斷裂。

筆者在進行蘭州新區相關建設工程地震安全性評價項目過程中,通過衛星影像分析和現場調查發現,該斷裂在衛星影像上線性特征不明顯,斷裂活動未到達地表,其展布位置很難精確確定。為了探測查明該隱伏斷裂的性質、形態及展布位置,在野外調查中采用高密度電法儀器對該斷裂進行探測,沿斷裂方向共布置4條高密度電法測線(道間距為5m),測線方向基本與斷裂走向垂直,均由東向西探測。兩條典型測線反演結果見圖4。

甘露池測線(Ⅳ-Ⅳ)長720m,反演結果顯示,在沿測線方向180m處存在地電阻率的橫向變異,傾角約50°,推測可能為秦王川東緣斷裂兩側巖性差異所致。東側為含基巖裂隙水的前新近系巖層,西側為第四系沉積層及新近系致密狀泥巖、細砂巖等。五墩子測線(V-V)長1080m,反演結果顯示,沿測線方向620~700m處出現一豎向低阻體,與左右兩側低電阻率形成明顯差異,該低阻體從上到下延伸深度超過百米,且呈上窄下寬狀,推測該處可能為一古河道,后因河流流量減小直至消失,古河道被晚第四系沉積物填埋覆蓋,因地形和土質原因,含水量較高,表現為低阻體,該段古河道可能沿秦王川東緣斷裂發育。

以上兩條高密度測線反演結果顯示的電阻率橫向異變處可能與斷裂活動有關,但另外兩條測線并沒有明顯的電阻率橫向異變特征,不能證明斷裂的存在和具體位置。目前對于秦王川盆地東緣斷裂的認識還局限在有限的地球物理勘探基礎上的推測階段,對于該斷裂是否存在以及其具體位置和活動年代等都還沒有明確的地質證據。

3 地震地質災害分析

蘭州新區包括秦王川盆地及周邊山地,根據形態特征和成因類型可分為秦王川盆地區和黃土丘陵區兩類地貌單元。兩類地貌單元潛在的地震地質災害也存在明顯的差異,下面根據構造特征、土層類型及地貌特點對兩類地貌單元上可能發生的地震地質災害分別進行預測分析。

3.1 秦王川盆地區

秦王川盆地面積720km2,南北長約42km,東西寬8~20km。盆地內部平緩,北部為低山,東、西、南三面為黃土丘陵,東西緣均有斷裂發育。盆地基底為上新近系河湖相及山麓相的碎屑堆積物,厚約400~500m,盆地內沖洪積砂礫石層厚度30~60m,上覆薄層次生黃土(黃土狀粉土)。該區域內可能發生的地震地質災害分析如下:

3.1.1 地表斷錯

秦王川東緣斷裂為第四紀早中期活動斷裂,活動性微弱,可不考慮其產生地表錯動的可能性。秦王川西緣斷裂為晚更新世活動斷裂,全長37km,最大分段長度14.5km,考慮到該斷裂全新世以來無明顯活動,活動性較弱,因此不考慮級聯破裂,利用斷裂分段上可能發生的潛在最大地震震級與斷裂長度的經驗關系(M=4.21+1.85lgL)推算(鄧啟東等,1992),方家槽段、馬家山段和劉家灣段上潛在最大地震震級分別為6.2、6.4和6.2級,在我國西部地區以往發生的6.5級以下地震中,很少產生地震地表破裂,且秦王川西緣斷裂上斷點上部一般覆蓋了20m以上的第四系松散覆蓋層,對地震破裂應力具有稀釋緩沖作用,在發生6.4級直下型地震時,不易產生貫穿地表的地震破裂帶。

3.1.2 粉土震陷

黃土狀粉土在該區內廣泛分布,多位于地表,為沖洪積成因,厚度一般在1.0~2.5m,多呈稍濕狀,震陷危害較小。但在盆地西緣山前古河道區黃土狀粉土層厚度較大,最厚可達20余米,具有濕陷性,在地震作用下可能產生較為嚴重的震陷破壞。如蘭州中川機場二期工程場地中,預測在遭遇烈度為Ⅷ、Ⅸ地震影響時,黃土狀粉土層可分別產生輕微和嚴重的地表震陷破壞(表1)。

3.1.3 砂土液化

飽和砂層在地震作用下可能發生液化災害,對建筑物的地基穩定性構成潛在威脅。秦王川盆地內的秦川鎮及中川鎮局部,地層中分布細砂、粉砂層,目前調查收集的水文資料顯示,該地區地下水位多在20m以下,細砂、粉砂層為非液化土層。但近年來隨著蘭州新區的建設發展,地下水位逐年上升,具體建設場地應考慮地下水文的浮動和變化趨勢,按照《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010)的規定進行液化判別。

3.1.4 地震滑坡

秦王川盆地東、西、南三面為黃土丘陵,盆地邊緣分布一系列黃土邊坡,多數山體坡度較緩,自然狀態下多處于穩定狀態。盆地南部周緣山體與山體高差相對較大,坡體較陡,存在地震滑塌的可能性。筆者在蘭州新區調查期間,在盆地邊緣道路、建筑施工開挖區,小規模的滑塌現象較多。因此,應防范工程活動開挖、削坡擾動、強降雨與地震作用的耦合而引發的地震滑坡災害,對開挖邊坡及時進行加固處理。

3.2 黃土丘陵區

該區主要位于秦王川盆地的東部、南部及西部,相對高差一般在30-60m,秦王川東南部相對高差50~150m,黃土覆蓋厚度一般為10~35m,最厚地段近50m。該區內溝谷發育,多呈“V”字型,侵蝕作用強烈,水土流失嚴重,植被覆蓋率低,丘陵頂部圓渾。該區域內可能發生的地震地質災害預測分析如下:

3.2.1 黃土震陷

該區內上覆第四系土層主要為黃土(馬蘭黃土),蘭州新區及周圍范圍內氣候干燥,在天然狀態下,位于地表的馬蘭黃土含水率較低,震陷量也可忽略不計。但震陷性是馬蘭黃土水敏性及動力敏感性特征的重要表現,在降雨、灌溉或管道漏水等情況與地震耦合作用下該地貌區內的黃土震陷也不容忽視,存在地表震陷破壞的可能,建議進行室內試驗模擬研究,預測震陷量。

3.2.2 地基失效

在黃土丘陵半填半挖建設區,填土源多為黃土,填土厚度差異大、土質疏松、孔隙比高、欠固結、易壓縮;而開挖區正好相反。在地震作用下,此類建筑往往會因為地基不均勻沉降而導致基礎和上部結構開裂破壞。因此建筑物應避免將基礎置于半填半挖區之上。

3.2.3 地震滑坡

黃土丘陵區山體坡度一般在15°~20°之間,因黃土垂直節理發育,在地震作用下存在發生滑坡的可能性。尤其在人類建筑活動較為密集的盆地邊緣及較寬闊的溝谷內,坡前開挖破壞了邊坡的天然穩定狀態,部分地點在未遭受地震的情況下已產生小型滑坡。因此應做好建設用地規劃及不穩定邊坡治理工作,減少人類工程活動對不穩定坡體的擾動,防范地震作用下可能發生的滑坡災害。 3.2.4 地震崩塌

位于秦王川盆地南部的堿溝在鹽堿地至樹屏鎮一帶由于流水沖蝕形成了寬28~35m,深20~25m的深切溝槽,兩岸坡體近于直立,小型崩塌發育,地震作用會加劇崩塌災害的發生,影響兩岸建筑物的安全,且崩塌物也會為下游溝道潛在的泥石流災害提供大量的固體物質來源,應加強防范。

4 結論與建議

本文通過研究蘭州新區區域地震構造環境、秦王川盆地構造特征和盆地東、西緣斷裂活動性,結合秦王川盆地區及其周緣黃土丘陵區地貌特點、地層特征,從致災因子的角度研究總結了秦王川盆地區及黃土丘陵區內潛在的地震地質災害。

(1)距蘭州新區地理中心150km的區域范圍內存在發生7級以上地震的發震構造,歷史地震對蘭州新區的最大影響烈度為Ⅶ~Ⅷ度,50年超越概率10%水準對應的地震烈度為Ⅶ度。

(2)秦王川盆地是蘭州新區的建設主體,為一斷陷盆地,秦王川盆地西緣斷裂線性地貌特征清晰,高密度電法、鉆孔勘探都表明該斷裂存在,且斷錯晚更新世底部地層。但秦王川盆地東緣斷裂地貌線性特征不明顯,活動性較弱,沒有地表露頭,目前的認識還局限在有限的地球物理勘探基礎上的推測階段,對于該斷裂是否存在以及其具體位置和活動年代等都還沒有明確的地質證據。

(3)本文研究分析了秦王川盆地區及黃土丘陵區內潛在的地震地質災害,其中秦王川盆地區潛在地震地質災害有粉土震陷、砂土液化、地震滑坡等,但發生地震地表斷錯的可能性不大;黃土丘陵區潛在地震地質災害有黃土震陷、地基失效、地震滑坡、地震崩塌等。

蘭州新區作為國家級新區,對甘肅省經濟社會發展意義重大,其行政區劃面積約1700km2,本文所收集資料及研究深度極其有限,目的在于拋磚引玉,建議對蘭州新區主要建設規劃區進行詳細的地震小區劃及地震地質災害預測工作,查明秦王川盆地東、西緣斷裂的空間展布、確切位置、最新活動年代以及潛在發震能力等,查明規劃區范圍內的主要地震地質災害類型、分布、規模以及危害程度,為蘭州新區建設用地規劃提供地震安全性方面的科學依據。