導航銫原子鐘的發展現狀及趨勢

陳江 李得天 王驥 楊軍 (蘭州空間技術物理研究所)

?

導航銫原子鐘的發展現狀及趨勢

陳江 李得天 王驥 楊軍 (蘭州空間技術物理研究所)

銫原子鐘由于其可靠性高、準確度好及漂移率低,被用作一級頻率標準。20世紀,美國和俄羅斯的導航系統成功地實現了磁選態銫鐘的衛星搭載。從使用情況來看,導航系統采用銫原子鐘,不但減少了星座組網時原子鐘校時對通信容量的占用,而且降低了導航系統對地面站的依賴。磁選態銫鐘的開發已經超過半個世紀,隨著技術與理論的進步,出現了新型銫原子鐘,包括激光抽運銫鐘、冷原子束銫鐘。同傳統的磁選態銫鐘相比,這些新型銫鐘有著更好的指標,它們有望成為下一代衛星導航用星載銫鐘。

1 引言

目前,國際上導航原子鐘的類型主要是傳統的原子鐘,包括銣鐘、氫鐘和銫鐘。在這三者中,銣原子鐘在質量、體積、功耗等方面占有優勢,氫鐘在短期和中期穩定度指標方面占有優勢,銫鐘的準確度和漂移率指標在三者中最好。由于銫原子鐘的上述優勢,美國的“全球定位系統”(GPS)和俄羅斯的“全球導航衛星系統”(GLONASS)都采用了銫原子鐘,GPS Block-1、2、2A和2F采用了磁選態銫鐘,未來,GPS-3擬采用激光抽運銫鐘。俄羅斯GLONASS Block-2A、2B、2C及GLONASS-M、K都搭載了磁選態銫鐘。

我國從20世紀60年代起就啟動了磁選態銫鐘的研制,其目標在于實現銫鐘的小型化、可搬運,20世紀80年代啟動了小型激光抽運銫鐘的研制。據統計,銫鐘的小型化涉及銫束管密封等17項關鍵技術,制作難度非常大。在此過程中,銫束管內超高真空長期維持技術、吸銫技術、銫束管密封技術等關鍵技術逐步得到解決。2000年之后,磁選態銫鐘和激光抽運銫鐘的研制進入快速發展階段,解決了單束束光學優化、高通透性準直器的制造等問題,銫鐘的指標不斷提升。2015年,磁選態銫原子鐘的最后一項瓶頸技術—銫束管的長壽命技術徹底得到解決。預計2年之內,我國自主研制的星載磁選態銫原子鐘將應用于“北斗”導航系統。

2 銫原子鐘的發展現狀

磁選態銫原子鐘

目前,國際上只有美國實現了地面小型磁選態銫鐘的商品化。1964年,美國惠普公司(Hewlett-Packard)研制出第一代磁選態銫鐘5060A,1992年研制出5071A銫鐘,全球數量超過3000臺。5071A銫鐘現在是美高森美/迅騰公司(Microsemi/ Symmetricom)的一款經典銫鐘產品,采用了銫-Ⅱ技術。銫-Ⅱ技術包括兩個方面的內容:一方面銫束管束光學采用了單束S型方案;另一方面頻標電路采用了數字化技術,對C場輸入電流和微波功率實時優化,對倍增器電壓根據增益情況實時調節。

在星載銫鐘方面,GPS和GLONASS均采用了磁選態銫鐘。曾經給GPS提供銫鐘的公司包括FEI、Kernco及FTS等, GPS Block-2F搭載的4410磁選態銫鐘由原迅騰公司生產,4410銫鐘物理部分采用單束束光學方案,頻標電路采用了地面銫鐘的數字控制技術,指標情況為2×10-11/s、5×10-14/d,質量15kg,壽命10年。GLONASS采用的銫鐘由俄羅斯無線電導航和時間研究所(RIRT)研制生產,指標情況為2×10-11/s、1×10-13/d,質量53kg,壽命3~5年。從整體上對比,美國GPS星載銫鐘體積小,質量輕,技術指標高,壽命長,俄羅斯GLONASS星載銫鐘體積和質量較大,技術指標稍低,壽命較短。

美國5071A銫鐘

美國GPS 4410磁選態銫鐘

我國從20世紀60年代開始磁選態銫鐘的研制工作,主要研制單位包括北京大學、北京真空電子技術研究所、華北無線電設備研究所、北京無線電計量測試研究所等單位。2006年,蘭州空間技術物理研究所與合作單位共同開展高性能單束磁選態銫鐘研制,指標要求達到美國5071A銫鐘(標準管)水平。研制工作的里程碑節點如下:2010年,銫束管和頻標電路實現鎖定;2011年,銫鐘原理樣機1~10000s穩定度達到要求;2012年,銫鐘原理樣機105s穩定度達到要求;2013年,銫鐘原理樣機5天穩定度達到要求;2014年,銫鐘工程樣機準確度和5天穩定度達到要求。在研制過程中,銫束管的壽命攻關占用時間最長,從2010年的壽命只有2個月、2011年的5個月、2012年10個月、2013年14個月,到2014年研制出壽命超過2年的銫束管。突破性進展出現在2015年,150804號銫束管研制成功,其倍增器采用了二次敏化技術,該銫束管從2015年8月份連續工作至今,分析輸出的倍增器電壓數據,150804號銫束管壽命將超過8年,這為長壽命星載鐘的研制奠定了基礎。

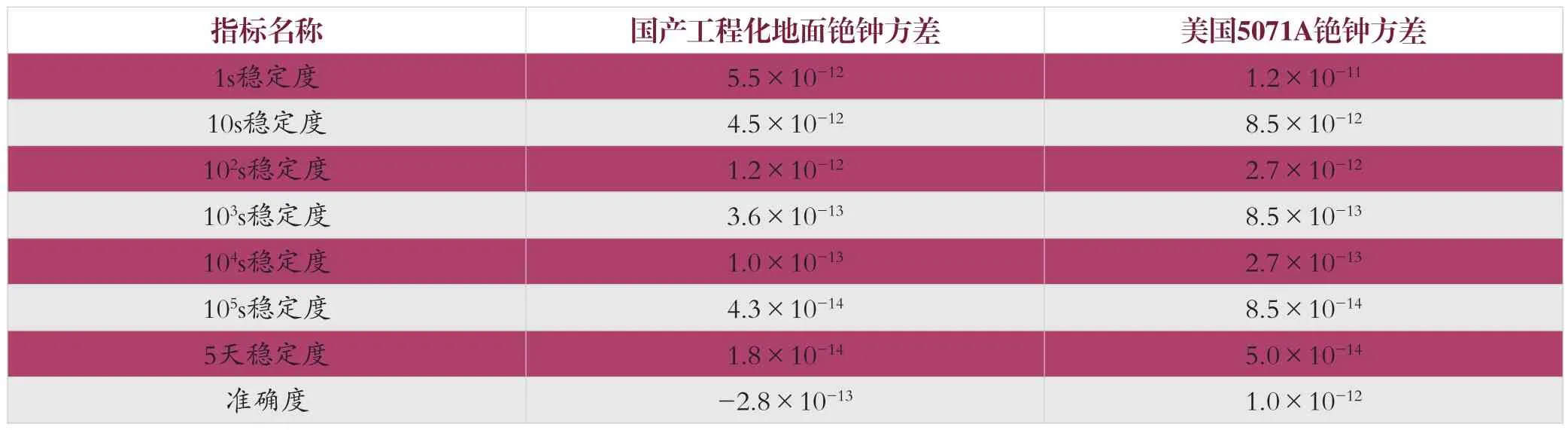

國產工程化地面銫鐘與美國5071A銫鐘指標對比

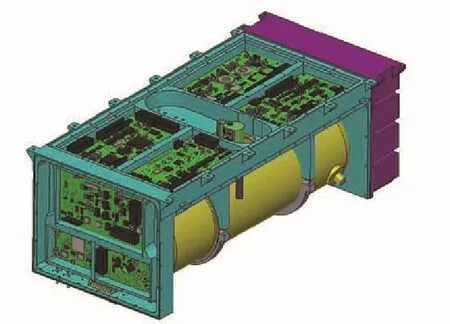

蘭州空間技術物理研究所研制的工程化地面銫鐘

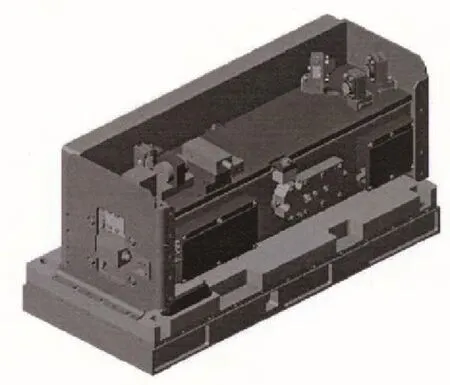

蘭州空間技術物理研究所研制的星載銫鐘

在此基礎上,蘭州空間技術物理研究所啟動了星載磁選態銫鐘的研制工作。研制的思路是:繼承地面磁選態銫鐘方案,并在此基礎上進行空間環境適應性改造,包括輕量化設計、部組件的加固等。目前方案的詳細設計已經完成,并完成了銫爐、A磁鐵、B磁鐵、鈦泵、檢測器等部組件的組裝,電路部分的元器件已齊套。預計在2016年6月可完成整鐘原理樣機的集成工作。

激光抽運銫原子鐘

20世紀80年代以來,激光技術得到發展,從而推動了銫鐘的發展,出現了激光抽運銫鐘,用激光抽運-熒光探測代替磁選態-熱離化絲檢測。激光抽運銫鐘對銫原子的利用率比磁選態銫鐘大2個數量級,因此短期穩定度好;由于不涉及A磁鐵、B磁鐵、檢測器等,因此沒有束光學問題,使得銫束管的機械結構大為簡化。美國、日本、法國研制出了激光抽運銫基準,準確度進入10-15量級。此外,美國、法國開發出了小型密封激光抽運銫束管,然而至今產品尚未面市,估計跟激光抽運銫鐘需要可靠性極高的激光器有關。

我國在20世紀80年代也開展了激光抽運銫鐘的研制工作。北京大學、北京無線電計量測試研究所和北京真空電子技術研究所開始了小型激光抽運銫鐘的研制,完成了實驗樣機,性能達到美國惠普公司研制的5061A銫鐘水平。目前,國內主要有3家單位抓總研制激光抽運銫鐘:①北京大學:目標瞄準5071A,已經研制出激光抽運原理樣機,5天穩定度等技術指標已經達到5071A水平;②成都天奧公司:在國家重大儀器專項的支持下正在進行激光抽運銫原子鐘的研制和批量化生產工作,目標實現年產100臺;③陜西天文臺:2013年開始進行激光抽運銫鐘的研制工作,2015年已經完成了第一臺樣機研制。近期,北京大學在激光抽運銫鐘的長時間穩定工作方面取得重要進展,采用了束譜穩頻方案,該方案選用了不跳模的分布反饋(DFB)激光管,同時采用單激光加聲光調制器(AOM)移頻方案,激光頻率鎖定在檢測區的原子束熒光譜上。

在激光抽運星載銫鐘方面,歐洲和美國已開展研制工作。法國和瑞士正聯合為“伽利略系統”(Galileo)研制激光抽運銫鐘(OSCC計劃),要求其銫鐘頻率穩定度優于3×10-12/τ1/2,閃變平臺10-14,現已經完成樣機的研制工作,還需進一步完善。美國GPS-3衛星計劃搭載激光抽運銫鐘4430,由原丹丁/迅騰公司(Datum/ Symmetricom)研制,研制出的4430銫鐘原型樣機準確度保證10-13,穩定度保證6×10-12/s、2×10-14/d,壽命8~10年。

美國4430星載激光抽運銫鐘

3 銫原子鐘的發展趨勢

無論是磁選態銫鐘還是激光抽運銫鐘,都屬于熱束原子鐘,熱束流中原子的速率絕大多數超過100m/s,從而拉姆齊(Ramsey)線寬超過300Hz。對于銫鐘,原子穿過拉姆齊微波腔的時間越短,拉姆齊線寬將越寬,對銫鐘的頻率穩定度和準確度將越不利。可以選擇速率低的原子通過拉姆齊腔,但對熱束流來說,速率低的原子數所占比例很小,如果選用速率低的原子,躍遷信號將顯著降低,從而信噪比下降,穩定度變差。也可以加長拉姆齊腔,從而增大穿行時間,但效果也十分有限,如不顧裝置龐大,將拉姆齊腔加長到2m左右,線寬依然超過100Hz。可見,熱束原子鐘的性能有一個極限。

為了突破這個極限,一個自然的想法是將束流中原子的速率降下來。隨著原子激光冷卻與陷俘技術的發展,上述想法有了實現的可能。目前可以使原子的速率降2~3個量級,從理論上,原子鐘的穩定度可提高2~3個量級,此外多普勒頻移也將顯著下降,從而準確度將進一步提升。因此采用激光冷卻技術的冷原子鐘在最近十幾年來得到發展。但對于冷原子鐘,實現小型化從而可以將其搬到空間,難度同樣非常大。國際上已開始了相關研究,如歐洲航天局的“太空原子鐘系統”(ACES)中的微重力冷銫原子鐘、美國航空航天局(NASA)的PARCS計劃、法國計量測試實驗室(LNE)的HORACE計劃等。

“太空原子鐘系統”包括2臺原子鐘,其中一臺是法國國家空間研究中心(CNES)提出的微重力冷原子銫鐘項目—PHARAO,另一臺是瑞士天文臺的主動氫激射器鐘—SHM,安裝在國際空間站上。PHARAO樣機工作原理為:冷原子團用激光冷卻,溫度低于1μK,用運動光學黏團方法把原子以5cm/s的速度推向微波作用區與射頻場作用,產生拉姆齊花樣,線寬僅有0.1Hz。PHARAO微重力冷原子銫鐘樣機于1997年研制完成,銫束管質量45kg,體積70L,并利用空客飛機A-300獲得了拉姆齊花樣。PHARAO空間鐘工程樣機2001年啟動開發,2009年完成設計評審,2011年完成制造和測試,指標預期為穩定度2×10-14/s、7×10-17/d,準確度5×10-17。

PARCS計劃中冷原子銫鐘物理部分

2002年,美國航空航天局提出PARCS計劃,要在空間實現秒定義,其不確定度達到5×10-17。PARCS激光冷卻銫束原子鐘由美國國家標準及技術研究所(NIST)、噴氣推進實驗室(JPL)和科羅拉多大學(Colorado)合作研制。PARCS銫束管裝置與法國的方案類似,區別是采用2個相位受控的獨立諧振腔獲取拉姆齊信號。2004年,幾所大學開展了地面方案驗證試驗,獲得了10-13/s穩定度。

HORACE計劃中冷原子銫鐘物理部分

法國計量測試實驗室的HORACE計劃中,冷原子銫鐘準備安裝在“伽利略”系統的衛星上。HORACE計劃類似于國內中國科學院上海光學精密機械研究所在2008年實現的積分球冷卻技術,其基本思想是把原子鐘的所有過程,包括原子冷卻、原子制備、微波探測等都在同一地方發生,應用時序將各個過程分開,從而該鐘的體積可以減少到幾升。在HORACE計劃中,冷原子產生及與微波相互作用的雙重作用都在一個石英球泡內完成,泡外的銅片經過光學拋光,使泡內形成各向同性的漫反射光冷卻機制。2011年開展了地面試驗,拉姆齊譜線中線線寬9Hz,預期空間穩定度可達到7×10-14/s。

4 結束語

傳統的小型磁選態銫鐘,盡管從物理上已接近極限,但工藝上有挖掘的可能,從而使銫束管信噪比進一步提升,目前國內銫束管信噪比為2000(1Hz帶寬),如能達到3000,整鐘指標也將相應提升。激光抽運銫鐘研制在我國已經打下了很好的基礎,可以考慮啟動星載激光抽運銫鐘的研制工作。在冷原子鐘方面,積分球原子鐘在體積與質量上有較大優勢,是未來新導航系統很好的選擇,前期工作應該開展。

王曉宇/本文編輯

Development and Trend of Navigation Cesium Atomic Clock