十年爭論緣底事?

劉九洲

十年爭論緣底事?

劉九洲

完成一本相對合理的古書畫教科書是目前急迫之事。

歷代把鑒定作為不傳之學,現代學術又沒有建立一部有效的教科書,到目前為止,每一個懂得鑒定的人,似乎都是依靠個人摸索獲得鑒別能力的,古稱“具眼”,現代西方人稱之為“上天的恩賜”。

只有少數人看得懂古書畫,導致了大多數古書畫,是在沒有很多人認識的情況下,完成交易的。也就是說,除了極少古書畫,大家都看懂了,成交價格也體現了其地位,其余很多古書畫,因為認識的人少,因此參與競爭的人也少,導致其價格沒有到位——這是目前的常態。人們總在傳說某人在撿漏,其實,理論上看,市場上大多數人都在撿漏。

在過去二十年,古書畫價格大漲,交易數量很大,所需要的知識,已經超過現有學術邊界,即便天下專家集中起來,也不能應付交易的古書畫,何況,根本不可能隨時集中天下最合適的專家,到最合適的古書畫面前研究。

這使得不少著急要買東西的收藏家,找不到最合適的專家,于是就退而求其次,一個辦法,就是把“大米專家”,充當“小麥專家”來使用。小麥專家也很惶恐,又不好說自己不懂,只好大談玄而又玄的東西,于是,收藏家往往被“非專家”說得頭暈眼花,不辨方向。

久而久之,這些收藏家想出了另外一個辦法,他們拋棄專家了,就尋找自己認識的因素。于是,大家看到,拿著印鑒書籍在拍賣場上核對書畫的人,一堆一堆,任何古書畫,只要有合適的印鑒,價格就會狂貴——雖然謝稚柳當年說,這是一條“邪路”。

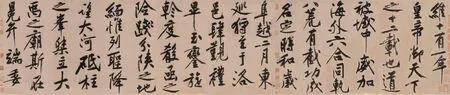

黃庭堅《砥柱銘》(局部)

印章都有如此身價,如果有明確著錄,就更好了,著錄的頂端,自然是宋元明清的內府舊藏。這個收藏辦法,本來是可行的,內府舊藏的東西,總不會太離譜,但是,這個道路發展到后來,把清代內府收藏的當時宮廷畫家的作品,賣到幾千萬,這就走到了事物的反面——藝術性被忘記了。

與此同時,一些高水平的藝術品,又因著錄的有無,被拉開了太大的價格距離。譬如說,一件董其昌書法手卷,清宮舊藏的,可以賣到5000萬;沒有標志的,可能只有20萬,這是過去幾年中多次出現的現象。這就標志著,著錄本身,值得4980萬。真的值得嗎?后來,大家心里都有點犯嘀咕。

古書畫在大量交易,收藏家卻找不到專家,導致了上述兩種情況。這兩種情況,扭曲了市場,問題就出在鑒定上。這么一說,大家就明白了,只要學會了鑒定,就可以跨越這個障礙。

麻煩在于,沒有一本有效的教科書,大家各自學習,也就是自學,其實質就是,要求每一個參與者自己編撰出一本教育自身的教科書。

這是一種高要求。如果一個人沒有獲得社會科學方面的博士,沒有接受過嚴格學術訓練,怎么能編寫出一部內部邏輯嚴密的教科書?

但是現實中急需人才,于是,凡是涉足鑒定的人,事實上,都在各自編寫自己的教科書。每人的教科書,未必寫出來、未必成熟,但是確實有各自的邏輯、方法。

大量的教科書盛行,就導致在實際鑒定中,各方看到的證據特征,時常是一樣的,但是結論相悖。這正是過去二十年來,一再遇到的實際情況。

西方社會科學解說了這個問題。庫恩(1964)說過:學術發展有不同的階段,在一個階段內,大家所用概念是一樣的,直到出現重大矛盾,解釋不了現象,處于學科困擾中;等到大學者出現,提出新看法,解決這個問題,學科上一個新臺階,大家再次聚集到新平臺上,使用新的一組概念。

古書畫領域的困擾,在于以往沒有發現,每一個人都在編自己的教科書,一旦發現這個“學術事實”,那么問題看清楚了,因為各自編寫的教科書,導致各人處于不同學術臺階。按照學術原則,自然會出現面對相同的事實,也會給出完全不同的答案,這就是古書畫爭議不斷的學術解釋。

過去二十年中,每一次古書畫的大爭論,不論是《研山銘》《出師頌》《砥柱銘》,還是《功甫帖》,爭論各方都顯得很投入,很真誠,在態度上都顯得可以代表真理,最后,戰場也足夠血淋淋的,而且一定沒有定論。

這種事情一再發生,讓外界感受到古書畫領域殘酷且不可解,其實,不過是一次又一次的“關公戰秦瓊”,類似于二戰時期的騎兵對壘坦克,可惜的是,學術之爭不是真實的炮火,所以,留下的不是騎兵的傷亡與退出戰場,而是坦克集團的尷尬——因為騎兵始終不會退出戰場。

譬如說,討論黃庭堅《砥柱銘》、米芾《研山銘》的真偽,雙方看到的特征基本是一致的,但是解讀完全不同,這個人說這幾筆不好,是贗品,那個人說,這是真跡,只是那幾筆弱了一些。如何解釋這個爭論?證據其實已經無效,需要的是盡快取得一致的“認識基礎”,也就是教科書要在一個平臺上。

不同時代的書畫,有不同的研究辦法,宋人書畫,是否與齊白石一種方法鑒定?未必吧?但是,如本文開始所述,古往今來,用一種辦法來看待所有古書畫的事實,每天都在上演,導致大面積、全方位混亂。

古書畫的各種“私編”教科書,根本思路有多少?其實也就那么幾種。

最大的一個群體,是筆墨派,就是以個人審美、創作經驗為出發點,判斷所有古代書畫優劣,從而斷真偽。其特點是,沒有他不能鑒定的古代書畫,沒有他看不懂的筆墨。我個人以為,這種辦法,看現當代繪畫,其實有效,看古代繪畫,有時候不管用,因為古人的優劣,與今天筆墨派要求的“完美”,根本不是一回事。不相信的人,可以去翻閱一本常見書,就是《中國書法全集·米芾卷》,其中不少米芾晚年信札真跡,哪一件是沒有筆墨破綻的?哪一件是格調高尚的?但那都是真跡。在實際鑒定中,有時候“缺陷”反而是真跡的表示,因為大藝術家的“缺陷”,比優點更加難以記載,如果看到一件作品,其缺點與真跡缺點一致,那基本上是真跡。

第二派是“合理派”,這里有兩個層次的“合理”。第一個層次,要求古書畫任何環節要合理,不合理就是贗品。這依賴的是自然邏輯,聽起來也好聽,但在現實中,真跡往往有邏輯缺陷,譬如說《砥柱銘》上有個筆畫被挖去;也會有不合理因素,譬如說《砥柱銘》文字與著錄有不符之處。怎么辦?“合理派”說,這是贗品!其實不是如此,大量書畫本身的根本特征,說明了這是真跡,歷史因素很復雜,邏輯合理與書畫真偽不能完全劃等號,邏輯不能取代一個一個案例的切實研究。第二個層次的“合理”,是要求古書畫各種信息都完備,當代學者也有多人在撰寫論文時候,不自覺地說,某些名作在某些時段,缺乏著錄,“令人不安”。希望歷史信息完備,這是一個荒唐的要求。古代歷史中,除了各朝《實錄》較為完備,其他,哪里有什么完備?好比有人把一位老同學,領到你面前,問這是不是你二十年前舊識,你說,有差異!希望變回二十年前樣子再看看。有道理嗎?學術研究本來就是要通過各自研究,找到路徑,跨越“歷史隔膜”,有人卻要求恢復二十年前的原貌看看,貌似合理,其實荒唐。歷史學、藝術史學,本來就是建立在信息不完備基礎上的科學,喪失了這個基礎思維,其實是在拆藝術史的廟。

這一派中,還派生出一些新問題,譬如說,服飾學者看到沒有看過的服飾,就說“不對”,因為不符合已有的服飾數據庫。問題在于,現有服飾數據庫,也是不完備的,往往是由民間墓葬出土信息構成。而古代名家繪畫的圖像信息,往往源出宮廷,宮廷的文化動態、服飾潮流,往往領先于民間。所以,服飾學者的嚴格思維,卻往往對古書畫鑒定形成干擾。

因此,完成一本相對合理的教科書,是目前急迫之事,看起來似乎可以慢慢建設,其實著急得不得了。資料的大量積累當然也是好的,但是,只有在相對科學的體系中,資料積累才是有效的,否則,還會導致新一代的“關公戰秦瓊”。